FUTURISME

Article modifié le

Les principes théoriques et techniques

Les manifestes picturaux de l'année 1910 constituent des préalables à la pratique plastique futuriste, même s'ils s'inspirent de principes plus ou moins explicites de l'œuvre antérieure des signataires. Ils vont induire des audaces formelles inédites et donner au mouvement l'impulsion vigoureuse qui l'impose d'emblée sur la scène internationale.

Le rejet du passéisme

À l'image du prototype marinettien dont ils relaient certains des thèmes, ces manifestes englobent dans la même exécration du passé tout à la fois les hommes, les institutions, les modèles, les pratiques.

Les futuristes fustigent les professeurs « ignorants », les archéologues « nécrophiles », les critiques « vendus », les peintres « impuissants », les architectes « affairistes », et n'épargnent pas davantage le public, « canaille inconsciente » qui applaudit. Ils dénoncent les académies « podagres », l'atmosphère « pourrissante » des musées – cimetières promis à la pioche ou au feu – et l'ignorance des officiels. Reniant en bloc l'image référentielle de l'Italie artistique, « patrie de cadavres, immense Pompéi de sépulcres blanchis », ils vilipendent les grands centres historiques, particulièrement Venise, ville-fossile, stigmatisée dans plusieurs manifestes (Tuons le clair de lune et Contre Venise passéiste).

Quant aux modèles, ils subissent une véritable hécatombe. Paradigme de l'art du passé, La Joconde, avant de devenir tête de massacre pour Dada et le surréalisme, reçoit un douteux hommage : « des fleurs, une fois par an, à ses pieds ». La peinture sombre se voit condamnée pour contrefaçon. Seuls Rembrandt, Goya et Rodin, suspects de mauvais goût, semblent pour cela même trouver grâce. Mais les cibles existent chez les modernes. Le synthétisme (sans nommer explicitement Gauguin), taxé de « puéril et grotesque » ; l'Art nouveau sécessionniste rejeté d'autant plus violemment qu'il investissait encore naguère le vocabulaire formel et symbolique de Boccioni et de Carrà ; les Indépendants, enfin, « faux aveniristes » eux aussi, mais auxquels tous doivent leur technique de prédilection : le divisionnisme.

Le culte de la vitesse

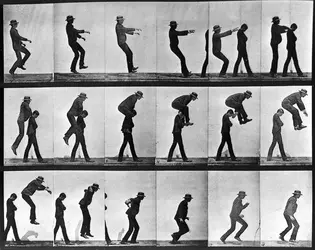

Si le Manifeste du futurisme désignait la machine comme symbole par excellence de modernité, il mythifiait les engins de transport rapide : train, bateau et surtout automobile. Pour leur part, les manifestes picturaux préfèrent évoquer le mouvement et son concept, la vitesse. Immergé dans cette dimension, l'homme trouve un accord avec le « dynamisme universel », car « tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement ». À partir de cela, on peut analyser deux sortes d'images contiguës. Les unes de type rétinien, dues à la persistance des images : « un cheval au galop n'a pas quatre pattes, mais vingt » (Le Cavalier rouge, Carrà, 1912). D'autres, plus abstraites, liées à l'expérience bergsonienne de la durée, intègrent des images fragmentaires inscrites plus ou moins profondément dans le souvenir ; elles assumeront un rôle essentiel dans le procès évolutif du futurisme.

La thématique

Contrairement aux tendances modernes, le futurisme ne relègue pas le sujet au second plan. Son lien essentiel au monde physique comme son engagement social et politique réhabilitent l'iconographie.

Certains des thèmes, présents dès l'origine, célèbrent le monde urbain (Périphérie, Boccioni, 1909) et le noctambulisme (Nocturne place Beccaria, Carrà, 1910) ; d'autres apparaîtront sous la pression des événements politiques (Drapeaux à l'autel de la patrie, Balla, 1915) ou guerriers (Train blindé, Severini, 1915). Les manifestes suscitent rapidement des intérêts nouveaux. L'automobile donne naissance chez Balla et Boccioni à des séries ; mais rien de ce qui paraît propice à l'évocation de la vitesse – train, fiacre, tram, cheval, l'homme lui-même – n'est abandonné. La fureur des émeutes (Les Funérailles de l'anarchiste Galli, Carrà, 1911) ou plus prosaïquement des échauffourées (Rixe dans la galerie, Boccioni, 1910) permet de conjuguer violence et mouvement. Par des équivalences plastiques, les futuristes transfèrent dans l'ordre du visible aussi bien les données psychologiques (États d'âme, Boccioni, 1911) que les stimuli les plus divers (La Musique, Russolo, 1911). Que le mépris de la femme soit proclamé n'empêche nullement Boccioni de prendre pour modèles mère et sœur, ni Severini de préférer les danseuses ; seule la « foire aux jambons pourris » du nu demeure prohibée. Lorsque la tendance à l'abstraction s'affirmera, notamment chez Balla, le sujet n'en restera pas moins explicité par le choc du titre.

L'image futuriste

Signe d'avant-gardisme en Europe, le divisionnisme s'inscrit comme condition sine qua non dans les manifestes, sous le nom de complémentarisme. Sans doute ne s'agit-il pas d'ordonner avec mesure la surface selon le système de Seurat, mais d'accentuer le chromatisme incendiaire des couleurs pures et de mettre à bas la rationalité constructive du dessin.

Cependant, ce « complémentarisme congénital » ne se réduit pas à un choix de palette, si fondamental soit-il. La formule, révélatrice, condense encore la conception paradigmatique de l'objet futuriste qui convoque dans la surface tous les éléments auxquels le lie une relation spatio-temporelle ou affective. Ces liens s'incarnent en des lignes-forces relationnelles qui englobent au surplus le spectateur, « placé désormais au centre du tableau ». Ainsi se définit encore un complémentarisme d'objet, simultanéisme bien différent du concept cubiste homonyme.

La photographie (et précocement le cinéma) préoccupe les futuristes d'un double point de vue. Elle possède son praticien, Anton Giulio Bragaglia, inventeur des photodynamismes (La Gifle, 1913). De plus, comme technique annexe, elle fournit pour la représentation du mouvement les premières solutions de caractère analogique, dérivées des recherches chronophotographiques de E.-J. Marrey et de E. Muybridge ; Fillette courant sur le balcon (1912) de Balla réalise certainement le prototype du genre.

À l'exemple des cubistes, les futuristes précipitent la fin de l'homogénéité de la surface peinte. Rompus à l'usage de la typographie – l'expérience des tracts y est pour quelque chose –, ils intègrent précocement les mots à l'image ; d'abord en tant qu'éléments caractéristiques de l'environnement urbain (Nord-Sud, Severini, 1912), puis nantis de leur sémantique autonome. La pratique se fond alors avec celle des papiers collés qui insistent sur le message verbal dominé par slogans, cris et onomatopées (Manifestation interventionniste, Carrà, 1914). Avec la série des Parole in libertà, Marinetti accomplit, en sens inverse, le chemin qui relie écriture et peinture.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Louis COMOLLI : réalisateur et critique de cinéma

- Claude FRONTISI : professeur émérite des Universités, président du centre de recherche Pierre-Francastel

- Claude KASTLER : agrégé de l'Université, maître assistant à l'université de Grenoble

Classification

Médias

Autres références

-

LE FUTURISME À PARIS (exposition)

- Écrit par Henri BEHAR

- 1 016 mots

À Paris, le Centre Georges-Pompidou présentait, du 15 octobre 2008 au 26 janvier 2009, une exposition consacrée au Futurisme à Paris, significativement sous-titrée, d'après Mikhaïl Larionov, « une avant-garde explosive ». Elle se transportera ensuite à Rome (Scuderie al Quirinale) puis...

-

FUTURISME. MANIFESTES, DOCUMENTS, PROCLAMATIONS, Giovanni Lista - Fiche de lecture

- Écrit par Jacinto LAGEIRA

- 965 mots

- 1 média

L'anthologie Futurisme. Manifestes, documents, proclamations a été mise au point par Giovanni Lista, l'un des meilleurs spécialistes du mouvement futuriste, auquel il a consacré une douzaine d'ouvrages. Elle comporte les principaux textes des protagonistes écrits entre 1909 et 1930, ainsi que...

-

AFFICHE

- Écrit par Michel WLASSIKOFF

- 6 818 mots

- 12 médias

...alors une dimension nouvelle au cubisme, à partir de laquelle les affichistes à leur tour vont déployer leurs recherches au cours des années 1920. Les futuristes, quant à eux, diffusent internationalement, livres, manifestes et affiches, prônant une « nouvelle conception de la page typographiquement... -

AVANT-GARDE EST-EUROPÉENNE

- Écrit par Andrzej TUROWSKI

- 8 087 mots

...l'approche des problème posés par l'art moderne. Les déclarations expressionnistes se sont raréfiées au profit de l'attraction exercée par la dynamique futuriste et par le jeu dadaïste. Ces deux tendances engendrent une attitude générale par rapport à l'art plutôt qu'elles n'aboutissent à des solutions... -

BALLA GIACOMO (1871-1958)

- Écrit par Maïten BOUISSET

- 655 mots

Signataire avec Boccioni, Carrá, Russolo et Severini du Manifeste des peintres futuristes, le 11 février 1910 à Milan, Giacomo Balla est le plus âgé du groupe. Né à Turin, Balla décide très tôt de sa vocation de peintre. Autodidacte, il ne suivra que quelques cours de dessin ; il travaille chez...

-

BOCCIONI UMBERTO (1882-1916)

- Écrit par Maïten BOUISSET

- 638 mots

- 3 médias

« Il n'y a qu'une loi pour l'artiste, c'est la vie moderne et la sensibilité futuriste », écrivait Umberto Boccioni, qui est incontestablement, avec le poète Marinetti, le protagoniste le plus important et la figure la plus complète du mouvement futuriste : il en fut le théoricien le plus...

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- RUSSE LITTÉRATURE

- SOVIÉTIQUE LITTÉRATURE

- ITALIEN ART

- LEF, mouvement artistique soviétique

- BOURLIOUK DAVID (1882-1967)

- RUSSE ART

- CINÉMA D'AVANT-GARDE

- GINNA ARNALDO CORRADINI dit ARNALDO (1890-1982)

- CORRA BRUNO CORRADINI dit BRUNO (1892-1976)

- DIVISIONNISME, peinture

- PEINTURE DU XXe SIÈCLE, de 1900 à 1939

- FUTURISME RUSSE

- ITALIENNE PEINTURE, XXe et XXIe s.

- ART DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- BRAGAGLIA ANTON GIULIO (1889-1960)

- CINÉMA MUET

- ITALIEN CINÉMA

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE