FUTURISME

Article modifié le

Les « allègres incendiaires »

La solidarité de groupe ne doit pas masquer les individualismes ni la diversité des démarches, partant les discordances. Chacun veille jalousement à la défense de ses découvertes plastiques, notamment à l'égard de l'extérieur. Ainsi, en 1913, Boccioni ouvre les hostilités contre le cubisme et son héraut Guillaume Apollinaire avec une vigoureuse diatribe antiorphique, Les Futuristes plagiés en France.

Umberto Boccioni (1882-1916)

Le rôle central de Boccioni dans la genèse du mouvement et de ses postulats théoriques ne fait guère de doute. Il élabore deux notions de base : le simultanéisme comme « synthèse de ce dont on se souvient et de ce que l'on voit » et le dynamisme comme « force intérieure » de l'objet (Les Exposants au public).

Son œuvre plastique tire son origine de thèmes hérités du symbolisme (La Signora Massimino, 1908) ou inspirés par la société industrielle et urbaine présente jusque dans l'Autoportrait de 1908. Deux œuvres clés, encore liées à ces préoccupations, marquent son passage au futurisme ; La ville monte (1910-1911) et la série des États d'âme (1911) intègrent de façon inédite le dynamisme à un espace déstabilisé par des compénétrations spatiales (Ines, 1911). Puis la pratique de la sculpture (Tête + maison + lumière, 1911-1912) ramène Boccioni à une conception plus nucléaire de l'objet, sensible dans la série des Dynamisme de 1913. Ce va-et-vient moteur entre les deux ordres plastiques fournit des exemples achevés de la maturité du futurisme, comme Formes uniques de la continuité dans l'espace (1913) ou Construction spiralique (1914). Boccioni disparaît en pleine activité créatrice au moment où ses recherches donnent la priorité à une intensification radicale des rapports colorés (Portrait de Busoni, 1916).

Gino Severini (1883-1966)

Installé à Montmartre, Severini peint la Ville Lumière dans un style néo-impressionniste aéré et serein. Il sert de relais entre le groupe milanais et les peintres ou écrivains de l'avant-garde parisienne, préparant notamment l'exposition chez Bernheim. Dès l'origine (La Danse du pan pan au Monico, 1911), sa manière s'imprègne fortement de cubisme ; elle en demeurera assez proche par le découpage de l'objet – réagencé toutefois de façon dynamique – par l'introduction des mots dans l'image et la technique du collage. Severini précise ses options particulières dans Les Analogies plastiques du dynamisme (1913-1914) : une forme donnée en convoque d'autres par affinités ou contrastes simultanés. De là des équivalences qui s'expriment dans l'algèbre de titres tel Ballerine + mer = bouquet de fleurs (1913). Les inclusions de matières (paillettes, feuilles métalliques...) concourent à l'« intensification réaliste » avec les parolibere et les onomatopées et, anticipant sur les expériences polymatière de Prampolini, profilent « la fin du tableau et de la statue » annoncée par Severini.

Carlo Carrà (1882-1966)

Il revient à Carlo Carrà d'avoir peint l'une des œuvres incarnant le plus totalement l'idéal originel du futurisme. Les Funérailles de l'anarchiste Galli (1911) évoque sans ambiguïté le manifeste de Marinetti qui chantait « le geste destructeur de l'anarchiste » et l'engagement du peintre. Très rapidement, l'œuvre de Carrà révèle une synthèse originale avec les schèmes cubistes (La Galerie de Milan, 1912) et ses techniques (papiers collés de 1914). Il en développe les principes dans un manifeste personnel, La Peinture des sons, des bruits, des odeurs (1913), qui définit les notions d'équivalence et de complémentarisme plastiques. D'autres textes théoriques suivront, publiés par Lacerba ; ils révèlent ses divergences avec Boccioni et marquent son détachement du « marinettisme ». Dès 1915, l'intérêt de Carrà pour les grands modèles du passé (de Giotto à Piero della Francesca) l'oriente dans la recherche de « formes concrètes » et son Antigracieux (1916) prélude, avant même sa rencontre avec De Chirico, à son passage à la peinture métaphysique.

Luigi Russolo (1885-1947)

Au carrefour des préoccupations multiples du groupe, les tableaux de Russolo se singularisent par l'organisation très réglée de leur surface. La couleur saturée, scandée par de grands rythmes où dominent les primaires, s'articule clairement en des schèmes empruntés aux sciences physiques et donnés comme équivalents plastiques du dynamisme (La Révolte, 1911).

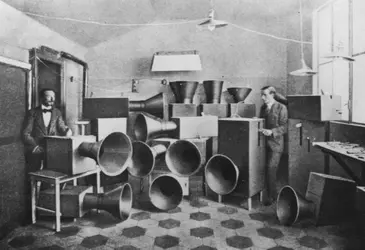

En 1913, Russolo publie L'Art des bruits. Il y préconise une révolution radicale qui étend le domaine artistique aux sons les plus divers de la nature et du machinisme. Outre un nouveau système de notation musicale, il conçoit pour ses compositions les réseaux de bruits, divers instruments insolites, les intonarumori (glouglouteurs, gargouilleurs, hululateurs, etc.). Les intuitions de Russolo trouvent leur écho dans la création contemporaine, de Satie à Varese, et particulièrement dans la musique concrète.

Giacomo Balla (1871-1958)

À l'écart des Milanais, Balla donne d'abord une version rétinienne très marquée du futurisme. C'est le temps du cocasse Dynamisme d'un chien en laisse et de La Main du violoniste (1912). Mais, en 1913, les Compénétrations iridescentes orientent ses recherches dans une voie abstraite, substituant la figuration de la vitesse à celle du mouvement. La plasticité de la forme s'accentue dans des synthèses comme Automobile + vitesse + lumière, jusqu'à atteindre une sorte de dynamisme cosmique dans Le Passage de Mercure vu au télescope (1914) qui évoque les préoccupations de Robert Delaunay.

Après la disparition de Boccioni, Balla devient la figure centrale du mouvement plastique et signe avec Depero le manifeste Reconstruction futuriste de l'univers. Outre les compositions picturales désormais abstraites (Forme du cri « Vive l'Italie », 1915) et ses complexes plastiques intégrant diverses matières colorées, il s'intéresse encore au costume, à la décoration et au mobilier.

Antonio Sant'Elia (1888-1916)

Issu du groupe avant-gardiste Nuove Tendenze, Antonio Sant'Elia adhère au mouvement en 1914 et publie le Manifeste de l'architecture futuriste. Sa pensée architecturale n'a pu s'exprimer que dans les projets conçus pour la Città nuova, vision « aveniriste » de métropole géante. Les pièces maîtresses – immeubles à gradins, complexes de communication terrestre et aérienne – dérivent de la centrale électrique, symbole d'une Italie industrielle et novatrice. Tout proche, Mario Chiattone (1891-1957) n'appartient pas effectivement au groupe ; ses projets utilisent des schèmes comparables où résonne parfois l'écho formel du sécessionnisme viennois.

Viscéralement nationaliste, le mouvement ne se cantonne pourtant pas en Italie. À son exemple, des tendances comparables apparaissent un peu partout dans le monde : formisme ou zonisme polonais, vibrationnisme espagnol, vorticisme anglais, stridentisme mexicain... Nombre de plasticiens réagissent plus ou moins durablement : Delaunay, Duchamp et Picabia en France, August Macke et Franz Marc en Allemagne, Frank Kupka en Tchécoslovaquie. Il touche encore la Belgique et l'Europe centrale, mais aussi les États-Unis, l'Amérique latine et même le Japon. Cependant, seul le futurisme russe peut se comparer à son homologue italien.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Louis COMOLLI : réalisateur et critique de cinéma

- Claude FRONTISI : professeur émérite des Universités, président du centre de recherche Pierre-Francastel

- Claude KASTLER : agrégé de l'Université, maître assistant à l'université de Grenoble

Classification

Médias

Autres références

-

LE FUTURISME À PARIS (exposition)

- Écrit par Henri BEHAR

- 1 016 mots

À Paris, le Centre Georges-Pompidou présentait, du 15 octobre 2008 au 26 janvier 2009, une exposition consacrée au Futurisme à Paris, significativement sous-titrée, d'après Mikhaïl Larionov, « une avant-garde explosive ». Elle se transportera ensuite à Rome (Scuderie al Quirinale) puis...

-

FUTURISME. MANIFESTES, DOCUMENTS, PROCLAMATIONS, Giovanni Lista - Fiche de lecture

- Écrit par Jacinto LAGEIRA

- 965 mots

- 1 média

L'anthologie Futurisme. Manifestes, documents, proclamations a été mise au point par Giovanni Lista, l'un des meilleurs spécialistes du mouvement futuriste, auquel il a consacré une douzaine d'ouvrages. Elle comporte les principaux textes des protagonistes écrits entre 1909 et 1930, ainsi que...

-

AFFICHE

- Écrit par Michel WLASSIKOFF

- 6 818 mots

- 12 médias

...alors une dimension nouvelle au cubisme, à partir de laquelle les affichistes à leur tour vont déployer leurs recherches au cours des années 1920. Les futuristes, quant à eux, diffusent internationalement, livres, manifestes et affiches, prônant une « nouvelle conception de la page typographiquement... -

AVANT-GARDE EST-EUROPÉENNE

- Écrit par Andrzej TUROWSKI

- 8 087 mots

...l'approche des problème posés par l'art moderne. Les déclarations expressionnistes se sont raréfiées au profit de l'attraction exercée par la dynamique futuriste et par le jeu dadaïste. Ces deux tendances engendrent une attitude générale par rapport à l'art plutôt qu'elles n'aboutissent à des solutions... -

BALLA GIACOMO (1871-1958)

- Écrit par Maïten BOUISSET

- 655 mots

Signataire avec Boccioni, Carrá, Russolo et Severini du Manifeste des peintres futuristes, le 11 février 1910 à Milan, Giacomo Balla est le plus âgé du groupe. Né à Turin, Balla décide très tôt de sa vocation de peintre. Autodidacte, il ne suivra que quelques cours de dessin ; il travaille chez...

-

BOCCIONI UMBERTO (1882-1916)

- Écrit par Maïten BOUISSET

- 638 mots

- 3 médias

« Il n'y a qu'une loi pour l'artiste, c'est la vie moderne et la sensibilité futuriste », écrivait Umberto Boccioni, qui est incontestablement, avec le poète Marinetti, le protagoniste le plus important et la figure la plus complète du mouvement futuriste : il en fut le théoricien le plus...

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- RUSSE LITTÉRATURE

- SOVIÉTIQUE LITTÉRATURE

- ITALIEN ART

- LEF, mouvement artistique soviétique

- BOURLIOUK DAVID (1882-1967)

- RUSSE ART

- CINÉMA D'AVANT-GARDE

- GINNA ARNALDO CORRADINI dit ARNALDO (1890-1982)

- CORRA BRUNO CORRADINI dit BRUNO (1892-1976)

- DIVISIONNISME, peinture

- PEINTURE DU XXe SIÈCLE, de 1900 à 1939

- FUTURISME RUSSE

- ITALIENNE PEINTURE, XXe et XXIe s.

- ART DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- BRAGAGLIA ANTON GIULIO (1889-1960)

- CINÉMA MUET

- ITALIEN CINÉMA

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE