GDAŃSK, anc. DANTZIG

Article modifié le

En allemand Danzig, francisé en Dantzig. Citée pour la première fois en 957, dans l'Histoire de la Mission d'Adalbert de Prague, qui introduisit le christianisme dans la région, Dantzig a, en 1254, un statut de ville. La population est formée surtout d'immigrants allemands : marchands, paysans, moines. C'est un des points d'appui du Drang nach Osten germanique au Moyen Âge. Du xiiie au xviie siècle (elle adhère à la Hanse en 1361), c'est une des places les plus importantes pour l'échange des marchandises dans le trafic entre l'est, le nord et l'ouest de l'Europe. Capitale des ducs de Pomérélie depuis 1148, elle passe sous la domination de l'ordre Teutonique. Au xve siècle, des conflits incessants opposent celui-ci à la bourgeoisie pour des raisons commerciales et politiques. La défaite infligée aux chevaliers de l'ordre par le roi de Pologne, Casimir IV, marque la fin de leur domination sur la ville.

Le Privilegium Casimiranum confère à Dantzig les attributions d'un État presque indépendant, maître de sa politique intérieure et extérieure. Elle tire à elle tout le commerce d'exportation de la Pologne et prospère rapidement. Au moment de la Réforme, le roi de Pologne accorde le libre exercice du culte pour tous. Il y a alors deux tiers de protestants, et un tiers de catholiques après les efforts de reconquête des Jésuites. Le commerce recule au xviie siècle, à cause de la guerre russo-polonaise et de l'entrée des Hollandais et des Anglais dans la Baltique. Il décline encore après le premier partage de la Pologne ; la ville est, en effet, cernée par les possessions prussiennes. Dantzig fut annexée à la Prusse lors du second partage de la Pologne. De 1807, au traité de Tilsitt, et jusqu'en 1814, Napoléon en fit une ville libre sous la protection de la France, de la Prusse et de la Saxe. Elle est, en fait, entièrement soumise à l'autorité de Napoléon, représenté par un gouverneur français, le général Rapp, qui, en contravention avec les stipulations du Blocus continental, laisse se développer une active contrebande. Prussienne à partir de 1814, Dantzig devient le principal port d'importation et d'exportation de Prusse-Orientale et Occidentale ainsi qu'un grand centre industriel.

La solution imaginée par les vainqueurs de 1919 est une sorte de compromis entre les prétentions polonaises d'avoir un port sur la Baltique, à l'embouchure de la Vistule, et la détermination de la population, constituée par 96 p. 100 d'Allemands, de ne pas devenir polonaise. Sans consultation préalable des populations, le territoire entourant le port : 1 951 kilomètres carrés, 4 villes, 255 villages, et la ville elle-même sont enlevés au Reich. La Prusse-Orientale se trouve séparée du reste de l'Allemagne par le corridor. Foch prophétise : « C'est là que se trouve l'amorce d'un nouveau conflit mondial. » Le 15 décembre 1920, devant un représentant des Alliés, une assemblée constituante déclare : « La ville de Dantzig et le territoire qui l'entoure sont déclarés ville libre à compter de ce jour. » Une Constitution, ratifiée par le Conseil de la Société des Nations, entre en vigueur en juin 1922. Elle fait de la ville libre un véritable État avec son drapeau, ses armoiries, sa monnaie, son Parlement, le Volkstag, qui désigne un Sénat. L'allemand est la langue administrative. La S.D.N., représentée par un haut-commissaire, garantit l'indépendance de la ville et veille au respect de la Constitution. En fait, la ville libre ne jouit que d'une souveraineté limitée. La Pologne y exerce d'importantes prérogatives : le territoire est inclus dans le rayon douanier polonais, les chemins de fer sont sous administration polonaise, les installations portuaires sont gérées par une commission internationale. Varsovie jouit d'un droit de veto sur toute décision du Sénat jugée préjudiciable à ses nationaux et, en 1924, obtient le droit d'installer un dépôt militaire sur la Westerplatte, presqu'île sablonneuse entre la mer et le bras navigable de la Vistule, à quelques kilomètres au nord de Dantzig. Malgré des traités de commerce signés avec la Pologne, en 1933 et 1934, la situation économique de Dantzig ne cesse de souffrir de cet état de choses, d'autant plus que le trafic polonais se fait de plus en plus par le nouveau port de Gdynia, situé à moins de 20 kilomètres mais en territoire polonais. Il est donc facile de comprendre pourquoi le national-socialisme rencontra un accueil si favorable à Dantzig ; avant 1933, les suffrages nazis y furent, proportionnellement, plus importants qu'en Allemagne. Plus que le président du Sénat, Greiser, le gauleiter Forster est le véritable maître. Le gouvernement applique les mêmes méthodes que celui de Berlin : interdiction des autres partis politiques et des syndicats. Après avoir envahi la Tchécoslovaquie, Hitler se tourne vers Dantzig. La Pologne, forte de l'appui franco-anglais, entend ne pas céder. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne, et Forster proclame le rattachement de Dantzig et du corridor au Reich. La Seconde Guerre mondiale commençait. Les Russes entrent dans la ville en mars 1945. La Conférence de Potsdam place celle-ci sous administration polonaise. Elle prend le nom de Gdańsk. Les derniers Allemands sont expulsés en 1946. Le peuplement polonais augmente rapidement, malgré le manque de logements dû aux destructions. La ville devient un très grand centre industriel avec la construction navale et un port important.

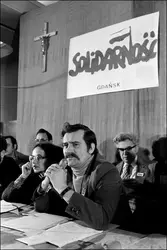

À la fin de 1970, c'est dans les chantiers navals de Gdańsk, où les ouvriers excédés par les hausses de prix se mettent en grève et où éclatent des émeutes, que naît l'agitation qui aboutit au remplacement de Władysław Gomułka par Edward Gierek au poste de premier secrétaire du parti. En 1980 à nouveau, des troubles éclatent dans plusieurs villes de Pologne, dont Gdańsk où les 17 000 ouvriers des chantiers navals font grève sous la direction de Lech Wałesa. Le 31 août 1980, après quelques jours de pourparlers, ce dernier signe avec le représentant du gouvernement les accords de Gdańsk, qui autorisent, entre autres, l'existence du syndicat indépendant Solidarité.

En 2007, la population de la ville était estimée à 456 700 habitants. Gdansk forme, avec Gdynia (252 000 hab.) et Spot (près de 40 000 hab.) une agglomération qui domine l’économie régionale. Le trafic du port de Gdansk a été en moyenne de 22 millions de tonnes par an sur la période 2003-2007 ; celui du port de Gdynia est en forte expansion. Les deux ports assurent une grande partie des exportations polonaises.

Dans un contexte international difficile, et après des restructurations douloureuses, Gdansk et sa région conservent un certain dynamisme dans le secteur de la construction et de la rénovation de bateaux. Par ailleurs, Gdansk, qui dispose du deuxième aéroport de Pologne après Varsovie, entretient des lignes internationales avec des villes telles que Francfort ou Copenhague.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean BÉRENGER : professeur émérite à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et contemporaine

- Écrit par Michel EUDE et Alfred GROSSER

- 26 892 mots

- 39 médias

...territoriale du Reich : la Sarre, après le plébiscite de janvier 1935, l'Autriche en mars 1938, le pourtour de la Bohême en septembre 1938, Memel en mars 1939, Danzig en août 1939. Les annexions réalisées pendant les premières années de la guerre visent à effacer systématiquement les clauses du Diktat... -

GIEREK EDWARD (1913-2001)

- Écrit par Catherine GOUSSEFF

- 885 mots

Promu premier secrétaire du Parti communiste de Pologne à la faveur de la crise politique générée par la révolte des ouvriers des chantiers navals de la Baltique, en décembre 1970, Edward Gierek est limogé de son poste dix ans plus tard, en septembre 1980, à l'issue du bras de fer engagé avec les...

-

HANSE

- Écrit par René FEDOU

- 3 190 mots

- 1 média

...chevaliers Porte-Glaive et Teutoniques sur le pourtour oriental (fondation de Riga, Dorpat, Reval) et méridional (fondation de Rostock, Stralsund, Stettin, Danzig, Thorn, Elbing, Königsberg) de la Baltique. Simultanément, se dessinait une poussée vers la Scandinavie, où des Allemands contribuaient à la... -

INTERNATIONALISATION

- Écrit par Patricia BUIRETTE

- 942 mots

- 1 média

Limitation de la souveraineté territoriale d'un État au bénéfice de plusieurs États ou d'une organisation internationale. Afin de dénouer des situations difficiles, de neutraliser des points névralgiques, de protéger des zones stratégiques ou de mener à bien des travaux d'intérêt collectif,...

Voir aussi