GÉNIE CIVIL

Article modifié le

Les grands ouvrages emblématiques

On distingue cinq types de grands ouvrages : les ponts ; les tunnels et ouvrages souterrains ; les barrages ; les centrales nucléaires et les aéroports ; les grands ouvrages architecturaux.

Les ponts

Dans la conception des grands ponts, l'innovation technologique ainsi que l'imagination architecturale et structurale jouent un rôle essentiel. Ces ouvrages sont attribués le plus souvent sous forme de concours appelés « conception construction ». L'attributaire est un groupement généralement mené par une entreprise leader dans le domaine des grands ouvrages du génie civil et qui associe un cabinet d'architecture et un bureau d'études techniques. Fréquemment, le concours inclut le montage du financement et une période durant laquelle l'ouvrage concédé participe par le péage au remboursement des emprunts mobilisés.

Les technologies de construction des ponts n'ont cessé d'évoluer. Les grandes villes telles que Paris, Londres ou New York constituent de véritables musées pour ces structures. Les ponts de pierre en arche ont vu leur portée augmenter progressivement, en partie grâce aux techniques de décintrage. Au xixe siècle sont apparus les ponts en fer et en fonte, puis les ponts en acier, soit en arche à la manière des ponts de pierre, soit avec des poutres réticulées (comme le viaduc de Garabit, ouvrage ferroviaire permettant de franchir les gorges de la Truyère dans le Cantal). Les ponts en béton armé se sont développés dès la fin du xixe siècle. Puis la technique du béton précontraint, développée par Eugène Freyssinet, a été largement utilisée de 1955 à 1965 pour la construction des ponts, tout d'abord avec des ouvrages à poutres préfabriquées sous chaussée, puis avec les ponts construits par encorbellements successifs. À partir de 1963, le développement des voussoirs préfabriqués conjugués et collés a permis la réalisation de grands ponts autoroutiers, les ponts des îles (Oléron, Noirmoutier, Ré), etc. Les ossatures mixtes acier-béton sont apparues dans les années 1970.

Les ponts suspendus sont composés d'un tablier léger supporté par des câbles. Dès le xixe siècle, on a utilisé deux gros câbles porteurs ancrés sur les rives et reliés au tablier par des suspentes (câbles verticaux reliant le tablier à un des deux gros câbles porteurs). À la suite de l'effondrement, en novembre 1940, du pont de Tacoma Narrows (États-Unis), on a mieux compris les phénomènes de résonance associés au vent. Les très grandes portées sont atteintes grâce aux ponts à haubans. Le tablier est suspendu par de nombreux câbles obliques, ou haubans, partant de pylônes de très grandes hauteurs. Les ponts de Normandie et de Millau en France, ainsi que le pont de Rion-Antirion, au-dessus du golfe de Corinthe, en Grèce en sont de beaux exemples.

Les tunnels et ouvrages souterrains

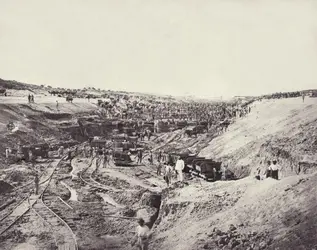

La construction des tunnels a connu un développement considérable au xixe siècle. L'essor du réseau ferroviaire, qui ne tolère ni les pentes importantes ni les courbes prononcées, a conduit à édifier, en France, plus de 1 600 tunnels dans les zones montagneuses. Plus généralement, toutes les infrastructures de transport (voies ferrées, autoroutes, canaux) utilisent les tunnels pour permettre le franchissement des collines, montagnes, fleuves, bras de mer... Parmi les réalisations remarquables, on peut citer, en France, les tunnels transalpins, en particulier le tunnel du mont Blanc (11,6 km) et le tunnel du Fréjus (12,9 km), ainsi que le tunnel sous la Manche (50 km dont 38 km sous la mer). Le tunnel de Seikan, reliant l'île de Honshu et l'île de Hokkaido, au Japon, est l'un des plus longs tunnels ferroviaires, avec 53,8 kilomètres De nouveaux ouvrages dans les Alpes et les Pyrénées constituent les grands projets du xxie siècle. Le tunnel ferroviaire du Lötschberg (34,6 km), en Suisse, a été mis en service en 2007.

Les tunnels dédiés aux infrastructures de transport ne représentent cependant qu'une faible part des ouvrages souterrains du domaine du génie civil. Les transferts d'eau, soit pour produire de l'énergie hydroélectrique, soit pour acheminer l'eau à travers les montagnes, exploitent de très nombreux et très longs tunnels, évidemment invisibles. Par exemple, l'aménagement hydraulique du Lesotho, qui permet d'alimenter en eau la région de Johannesburg en Afrique du Sud, utilise 86 kilomètres de galeries en charge.

Des ouvrages souterrains sont aussi construits pour le stockage de produits solides, liquides ou gazeux. Ceux-ci sont aménagés à partir d'anciennes mines désaffectées ou de cavités lessivées dans des formations salines solubles. Un laboratoire souterrain expérimental a été installé à quelque 450 mètres de profondeur, à Bure (Meuse - Haute-Marne), pour étudier la faisabilité d'un enfouissement de déchets radioactifs en profondeur et en milieu argileux.

Certaines grandes installations de physique théorique, comme les cyclotrons, exigent également de longs tunnels qui doivent être parfaitement réalisés dans des roches de très bonne qualité.

L'urbanisme souterrain se développe aussi, afin de mieux utiliser l'espace disponible et de dégager la surface d'une part des nuisances associées au transport (de personnes, de marchandises, de l'énergie, de l'eau, des câbles divers...).

Les barrages

Environ 160 000 barrages de plus de 10 mètres de hauteur ont été construits dans le monde. Un tiers d'entre eux, associés à des usines hydroélectriques, permettent de produire de l'électricité, soit 20 p. 100 de la production mondiale. Les deux tiers restants sont destinés à stocker de l'eau pour permettre l'alimentation en eau potable, l'irrigation, la protection contre les crues, la navigation fluviale... Souvent, les grands barrages assurent plusieurs de ces fonctions simultanément.

Il existe deux grands types d'ouvrages : les barrages en béton et les barrages en remblai (matériaux meubles ou semi-rigides). Parmi les ouvrages en béton, on distingue les barrages-voûtes, les barrages-poids, les barrages à contreforts et à voûtes multiples. Il existe de nombreux types de barrages en remblai, en fonction des matériaux naturels disponibles sur place ou à proximité (enrochement, terre compactée...). L'étanchéité de ces derniers est assurée par des matériaux argileux, du béton de ciment ou du béton bitumineux. C'est la meilleure adaptation au site qui conduit le choix du concepteur. Comme pour tous les ouvrages du génie civil, l'aspect architectural est important.

En France, l'activité concerne essentiellement l'entretien et l'amélioration du patrimoine, constitué de 450 barrages de plus de 20 mètres de hauteur.

De très nombreux barrages sont en construction dans le monde. Le besoin de produire de l'énergie électrique renouvelable et n'émettant pas de gaz à effet de serre d'origine fossile encourage le développement de l'énergie hydroélectrique. De plus, le prix de l'énergie hydroélectrique est stable ou décroissant, tandis que le prix des énergies fossiles s'envole. Les barrages et les grands ouvrages du génie civil permettent aussi de satisfaire les besoins en eau et servent au transport par voies fluviales. Le doublement du canal de Panamá est un bel exemple de grands ouvrages associés à l'eau et au transport.

Les progrès dans la conception, les matériels et les matériaux permettent de réaliser des barrages et des ouvrages hydrauliques de taille croissante (jusqu'à plus de 300 m de hauteur). Le barrage des Trois Gorges (plus de 2 300 m de longueur et 185 m de hauteur), sur le Yangzijiang en Chine, dont les travaux ont débuté en 1993 pour se terminer en 2009 avec la mise en fonction de la totalité des turbines, est la plus puissante installation hydroélectrique du monde, avec une puissance installée de 18 200 mégawatts, soit 10 % de la capacité totale de production d'électricité de ce pays. La notoriété planétaire de cet ouvrage ne doit pas cacher la centaine de grands barrages en construction chaque année dans la discrétion et l'efficacité.

Les centrales nucléaires

Dans le coût d'une centrale nucléaire, le génie civil représente 15 % du total. Il est constitué essentiellement de l'enceinte de confinement et de la coque externe : la première assure la protection ultime en cas d'accident interne ; la seconde permet de protéger la centrale de l'impact possible d'un aéronef. La troisième génération de centrales utilise les mêmes concepts de base et les mêmes technologies éprouvées que les dizaines de centrales déjà construites, en optimisant l'architecture globale. Les centrales de type EPR 1 650 MW ont été construites en Chine, en Finlande et en France. Des centrales de type AP 1 000 MW, de principe un peu différent, ont été construites également en Chine – en parallèle avec des EPR et des centrales de deuxième génération – ainsi qu’aux États-Unis. Les techniques utilisent le béton à haute performance précontraint par des câbles d'acier tendus par des vérins.

Les aéroports, les grands ouvrages architecturaux

Le génie civil représente souvent moins de 10 % du coût de ces ouvrages. Cependant, leur aspect et leur efficacité sont fonction de leur architecture. Le résultat dépend du dessin de l'architecte, qui varie en fonction des nouveaux matériaux structurels, des nouvelles technologies utilisées pour les façades (verre, acier, titane, bétons à hautes performance), qui résultent de la recherche théorique et appliquée et dont le développement et l'usage dépendent de l'impulsion donnée par les architectes et les ingénieurs et de l'acceptation par les maîtres d'ouvrage. Chaque génération crée des structures qui seront la signature de son époque et de sa culture.

Les métiers du génie civil jouent un important rôle économique dans le monde. En France, le chiffre d'affaires a été de quelque 60 milliards d'euros en 2006. La taille des entreprises de génie civil varie de la petite entreprise familiale aux très grandes entreprises internationales dont certaines sont des leaders mondiaux. Les besoins restent soutenus dans les pays industrialisés, pour les transports (lignes ferroviaires à grande vitesse, métros, tramway, canaux à grand gabarit, tunnels ferroviaires...), l'énergie (centrales électriques, stockage de gaz, terminaux maritimes), l'eau (stations de traitements d'eau et des effluents), le traitement des déchets, et bien sûr pour les œuvres d'architecture, objets de concours.

Dans les pays émergents, les besoins en infrastructures génèrent de très nombreux projets de génie civil et les investissements sont considérables. Des entreprises de génie civil de grande taille se développent aujourd'hui en Chine, au Brésil, en Inde, en Turquie...

La transmission de l'expérience se fait par l'intermédiaire des sociétés savantes professionnelles, métier par métier (les tunnels, les ponts, les barrages...), qui regroupent les ingénieurs de nombreux pays. Les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers du génie civil parcourent le monde de chantier en chantier. Ils accumulent l'expérience et la partage pour le service de tous.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard TARDIEU : président-directeur général de Coyne et Bellier, membre de l'Académie des technologies, vice-président de la Commission internationale des grands barrages

Classification

Médias

Autres références

-

ALPHAND ADOLPHE (1817-1891)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Michel VERNÈS

- 1 675 mots

Né en 1817 à Grenoble, d'un père colonel d'artillerie, Adolphe Alphand entre à l'École polytechnique en 1835,puis à l'École des ponts et chaussées en 1837. Après s'être vu confier des missions dans l'Isère et la Charente-Inférieure, il est envoyé en 1839 à Bordeaux comme ingénieur ordinaire... -

BARRAGES

- Écrit par Claude BESSIÈRE et Pierre LONDE

- 15 837 mots

- 17 médias

Depuis 5 000 ans, l'humanité a construit plus de 50 000 grands barrages et réservoirs artificiels, qui régulent environ 3 500 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit de l'ordre de 30 p. 100 de la ressource en eau accessible. Cette eau stockée et régulée est utilisée pour l'alimentation en eau...

-

BÉTON

- Écrit par Jean-Michel TORRENTI

- 8 164 mots

- 1 média

L' utilisation la plus courante du béton dans les constructions est le béton armé. Celui-ci est utilisé pour la construction de bâtiments, d'usines, de réservoirs et de silos de petite capacité, de ponts de petite portée, de routes, d'ouvrages de fondation... -

BÉTON PRÉCONTRAINT

- Écrit par Michel COTTE

- 191 mots

Eugène Freyssinet (1879-1962), ingénieur français célèbre pour ses constructions de grands ouvrages en béton et en béton armé – pour lesquels il détient plusieurs records –, s'efforce d'améliorer les performances de ce matériau qui est déjà très résistant aux compressions. Il apporte alors...

- Afficher les 25 références

Voir aussi