GÉOGRAPHIE

Article modifié le

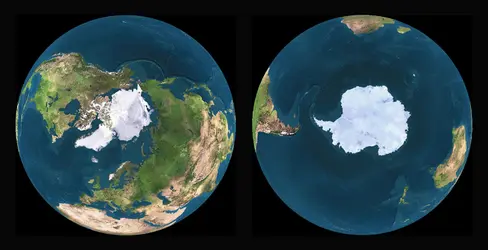

Dans le système solaire, notre planète ne ressemble à aucune autre. Mercure, Vénus et Mars sont, il est vrai, constituées de roches analogues à celles de la Terre ; Vénus et Mars sont entourées d'une atmosphère, mais celle-ci est fort différente de la nôtre, pourvue d'oxygène. La composition de l'atmosphère terrestre explique que les températures, dans les couches inférieures, y soient plus basses et moins contrastées, en tout cas différentes de celles qu'on a pu mesurer sur les autres planètes. Au contact de cette atmosphère particulière avec la croûte continentale ou océanique, ou lithosphère, et l'hydrosphère, dont les influences réciproques déterminent notamment des climats divers, une biosphère d'une extraordinaire variété s'est développée : elle exerce elle-même une influence aussi bien sur l'atmosphère à qui elle restitue l'oxygène que sur l'hydrosphère et la lithosphère, dont les roches sédimentaires résultent pour une grande part de processus biologiques.

Sur une Terre dont les datations absolues font reculer l'âge à environ 4 750 millions d'années, cette biosphère apparaît déjà assez évoluée au début de l'ère primaire et des périodes « zoïques ». La vie animale et végétale se perfectionne à la surface de la Terre qui est, elle-même, sans cesse en métamorphose. Après les grands bouleversements orogéniques du Tertiaire, dont les effets se poursuivent, et au milieu des crises climatiques qui ont modifié les paysages naturels, les formes du relief, la répartition des plantes et des animaux, les premiers hominiens sont apparus à la fin du Pliocène, il y a plus de deux millions d'années, d'après les dernières découvertes africaines. Après de complexes évolutions de la physiologie et des techniques de l'homme, dans diverses parties du Vieux Monde est apparu à la même époque l'Homo sapiens au cours d'une période assez brève qui s'est achevée il y a environ trente mille ans.

Extraordinaire aventure que celle de cette Terre à la surface compliquée, changeante, vivante, occupée par des plantes et des animaux dont l'un, l'homme, bipède capable d'utiliser ses mains, de parler et de transmettre ses souvenirs, de perfectionner sa technique au point de pouvoir agir sur le milieu naturel, le transformer ! Cette aventure, la description et l'explication des aspects actuels mais mouvants de la Terre et de l'homme, dans leurs relations réciproques, l'étude du paysage et de l'organisation de l'espace qui en résultent et changent plus ou moins vite avec le temps, tel est en somme l'objet de la géographie.

Ainsi la géographie est une discipline de caractère quasi universel. La coexistence de l'homme et du monde, de la matière et de la vie a pour conséquence qu'au cœur de la géographie se place le problème des rapports entre l'homme et le milieu, et par suite, comme en philosophie, le problème du déterminisme. L'homme moderne, de plus en plus capable, par ses techniques, de transformer le milieu dans lequel il vit, au point d'en détruire ou d'en menacer les équilibres naturels, compromet-il les relations complexes des causes et des effets qui sont le fondement de notre connaissance scientifique du globe terrestre ? Dès le xviiie siècle, puis au xixe, divers auteurs ont insisté sur l'influence du milieu physique, expliqué par exemple la localisation des villages par l'existence de sources, les bocages de la France de l'Ouest par des causes uniquement bioclimatiques. Ce n'étaient pas toujours des géographes. Mais des géographes, anglo-saxons surtout, ont mis l'accent à leur tour sur l'influence du milieu physique, de l'« environment », et ont prétendu expliquer de la sorte jusqu'aux grandes migrations et aux religions. Cette géographie simpliste, et par suite accessible, a été largement pratiquée, au point de provoquer des réactions également exagérées. Car il n'est pas contestable que les climats polaires ou tropicaux, humides ou arides, les montagnes caractérisées par leurs étagements bioclimatiques et leur cloisonnement ou les vastes plaines, les forêts et les savanes, steppes ou prairies, les rivières et les mers exercent une influence sur l'homme et sur son action. Elle peut être déterminante quand l'être humain est démuni de moyens techniques. Mais elle ne l'est pas de la même façon lorsque les conditions du milieu naturel sont, dans l'ensemble, les mêmes : les sociétés humaines ont subi différemment des milieux comparables. Par suite, elles ont tenté, chacune à sa manière, de s'y adapter, puis de les modifier, les dominer. Divers auteurs ont ainsi substitué à un déterminisme élémentaire la conception du « possibilisme ». Mais celle-ci est elle-même source de confusions. L'homme choisirait parmi les potentialités du milieu. Mais on peut utiliser ce choix soit en faveur d'un déterminisme, néanmoins supposé, soit en faveur de la liberté du choix. La causalité dans l'explication du milieu physique est déjà très complexe, car les causes sont si nombreuses, leur rôle relatif est si variable, que les résultats ne répondent pas à une logique simple. L'homme a, en outre, la possibilité du choix et celle de l'action sur les causes, donc d'une action sur son propre choix.

Certes, les déterminations naturelles ne sont jamais négligeables, même dans les régions les plus humanisées, dans des campagnes où ne subsiste plus un mètre carré de la végétation originelle, voire dans les villes, car l'homme n'a pu modifier les conséquences de la latitude, des climats, en somme de la zonalité, ni celles des données morphostructurales. Du moins les déterminations économico-sociales, culturelles, historiques, politiques deviennent-elles de plus en plus prépondérantes. On est de toute façon fort loin d'un déterminisme mécaniste. Mais, pour complexes que soient les causes en géographie physique et plus encore en géographie humaine ou régionale, pour difficile qu'il soit de les isoler et d'en préciser la hiérarchie et les relations, il est sûr qu'il n'y a pas de géographie, pas plus que d'autre science, sans adoption d'un certain déterminisme qui, seul, permet de comprendre des relations de cause à effet, d'établir des lois, d'interpréter et, par suite, de prévoir... avec une prudence et une critique permanentes qu'impose la complexité même de la dialectique en géographie.

Discipline de synthèse, la géographie est donc ambitieuse puisqu'elle est une analyse et une explication globale de la surface de la Terre, de tous les faits qui peuvent y être localisés, mesurés, classés dans l'espace, cartographiés, mais dont l'identification n'a d'autre but que de préciser leurs relations mutuelles, sans cesse changeantes. Elle est à la fois science naturelle et science humaine. C'est pourquoi elle est souvent méconnue, aussi bien par le grand public que par les spécialistes des disciplines que les géographes côtoient, et qu'il leur arrive de qualifier d'annexes par rapport à la leur. Elle est si complexe que, parfois, les géographes eux-mêmes s'interrogent à son sujet.

Le grand public, souvent mal informé par l'enseignement reçu dans les classes primaires, et même secondaires, voire par la radio, croit que le géographe doit avoir beaucoup de mémoire, connaître le nom et l'altitude des montagnes, le nom et la longueur des fleuves et de leurs affluents, les chiffres de population des États et des villes ou ceux de productions agricoles et industrielles. C'est là évidemment une caricature. Nomenclature et chiffres peuvent être trouvés par quiconque dans les dictionnaires, les atlas et les cartes qui sont conçus à cet usage. On appelle parfois ces cartes « chorographiques ».

On s'imagine aussi qu'une étude géographique, du moins régionale, sous prétexte d'analyser les rapports entre le milieu physique et l'homme, consiste à énumérer des données dans un ordre stéréotypé et immuable : structure géologique, relief, climat, hydrologie, végétation, peuplement et population, activités et productions, échanges accompagnés ou précisés par d'innombrables chiffres. Cette ordonnance peut subir des variantes, elle n'en est pas moins encore une caricature. Car les données successives sont empruntées à d'autres disciplines (géologie, météorologie, hydrologie, biologie et pédologie, démographie et histoire, ethnosociologie, économie et techniques diverses). Le géographe apparaît comme un pillard, un parasite, et son apport scientifique propre indiscernable. Pourquoi le prendrait-on au sérieux, hors des bancs de l'école ou de l'université ?

Ailleurs, il est vrai, dans des sociétés savantes et des académies de nombreux pays, y compris la France, on fait une distinction entre cette géographie scolaire et la vraie géographie qui serait mathématique et cartographique. Cette distinction date de l'Antiquité et de la naissance même de la géographie comme science. La géographie scientifique était l'étude mathématique de la Terre considérée soit comme une planète du système solaire dans un monde étoilé, fixe ou mobile, soit comme un ensemble de continents, d'îles et de mers dont les formes devaient être définies et cartographiées grâce à des coordonnées précises ; les caractères de son atmosphère, de sa biosphère et de sa lithosphère devaient être décrits, si possible expliqués, par les méthodes de la physique. À côté de cette géographie scientifique s'est développée, depuis Homère, une géographie descriptive qui collectionnait volontiers les curiosités des reliefs, des climats, des animaux et des plantes, des peuples et des villes, décrivait des itinéraires, en inventait parfois. La géographie arabe, puis celle qui est issue des grandes découvertes, ont maintenu et développé cette double tendance qui se manifeste encore. La géographie mathématique est, en France, la géographie des polytechniciens, d'une section de l'Académie des sciences, de l'Institut géographique national qui fait les cartes. La géographie narrative et pittoresque est celle des voyageurs en quête d'aventures, d'incidents, de sensationnel, celle de pseudo-explorateurs à la recherche des derniers « blancs » de la carte (hélas ! il n'y en a plus, remplis au moins par des photographies prises d'avion ou de satellite), celle des journalistes répondant au double objet estimable de révéler un monde rétréci et d'aider au dépaysement photographique de masses intoxiquées par la vie de bureau et d'usine !

Entre ces conceptions traditionnelles, il est malaisé de faire connaître une conception qui a été précisée depuis le xviiie siècle, et surtout depuis le xixe, dans les sociétés de géographie intéressées aux voyages de découvertes et, de plus en plus, dans les universités. Universités dites des lettres, ou de philosophie, dans certains pays, des sciences dans d'autres, concurremment dans les deux ailleurs encore, car la géographie a du mal à trouver sa place dans une classification des sciences où, longtemps, elle ne fut pas comptée. Là où elle est considérée comme science « exacte », la géographie économique ou humaine passe au second plan. Là où elle est qualifiée de science humaine, c'est la géographie physique qui risque d'être négligée, comme, dans les deux cas, la géographie régionale. Du moins cette géographie répond-elle à la définition initiale : une description et une explication de l'espace terrestre.

Problèmes de définition

Géographie générale et géographie régionale

Les géographes s'accordent à distinguer une géographie générale et une géographie régionale.

La première est une analyse de l'espace généralement à petite échelle ou sous forme comparative. Elle a pour but de définir et de classer les faits et leurs combinaisons diverses qui interviennent dans l'image d'un « paysage » (landscape en anglais, Landschaft en allemand). Ces termes, il est vrai, ont été employés dans des sens très variés, selon l'échelle adoptée, selon qu'on considère ou non l'action des hommes. C'est pourquoi il y a deux géographies générales, l'une physique et l'autre humaine.

La géographie physique, ou naturelle, est une science naturelle et comprend elle-même, traditionnellement, les divisions suivantes : la géomorphologie, liée à la géologie dont l'apport est nécessaire pour comprendre la structure lithologique et tectonique, à la physique et à la chimie qui permettent d'expliquer les conséquences des variations de température, des actions physiques de l'eau et des altérations, et aux autres sections de la géographie physique ; la climatologie ; l'hydrologie continentale et marine, sections dont les liens principaux avec la physique sont évidents ; la biogéographie et la géographie des sols dont les relations avec la physique et la chimie, la climatologie, plus encore la biologie végétale et animale, sont non moins nécessaires.

La géographie économique et humaine comprend elle-même de nombreuses sections. On utilise souvent l'expression de géographie humaine. À vrai dire les deux épithètes sont plus explicites. Car il convient bien de distinguer d'une part une géographie humaine, la géographie de l'homme qui occupe et aménage l'espace terrestre, géographie de la population, de la répartition, du dynamisme démographique et des migrations qui la modifient, de ses structures sociales, géographie de l'occupation de l'espace agraire (ou rural) et urbain, géographie historique et politique ; d'autre part une géographie des activités humaines, de l'homme producteur, transporteur et commerçant ou, en général, actif, de l'homme consommateur, aussi, dans le cadre de systèmes de production et d'échanges qui déterminent les rapports sociaux. Il apparaît clairement que ces deux orientations de la géographie humaine sont intimement liées et qu'elles supposent des liens étroits avec l'histoire, la démographie, l'ethnologie et la sociologie, l'économie, l'urbanisme, etc.

Quant à la géographie régionale, elle étudie les mêmes faits, non pour les analyser en tant que tels, à diverses échelles, sur toute la surface de la Terre, afin d'en classer les types et leurs relations diverses en précisant leur répartition, mais dans le dessein d'en définir et expliquer les combinaisons qui confèrent à une surface délimitée de la Terre une originalité particulière, naturelle et humaine, et qui définissent une région, portion de l'espace où est établie une « harmonie entre la nature et les réalisations humaines » (Vidal de La Blache).

La définition d'une région a provoqué et provoque toujours beaucoup de discussions. La notion la plus élémentaire, au moins en apparence, est celle de région naturelle, définie d'abord par des traits communs d'origine morphostructurale (montagne, plaine par exemple), puis par des caractères hydrologiques (bassin), et, plus encore, bioclimatiques. Mais, là encore, les conditions naturelles peuvent ne pas être déterminantes pour définir une région ; des traditions historiques interviennent (fiefs et pays de la France féodale, par exemple), ethniques, culturelles, politiques. Facteurs naturels et facteurs humains ont une importance variable selon les zones bioclimatiques ou morphostructurales, selon les formes d'organisation économique, sociale et politique, selon les stades de développement. La région apparaît ainsi non seulement comme un état, dans l'espace, des relations entre le milieu et l'homme, mais en outre comme un moment au cours d'une évolution (d'autant plus bref que le pays est plus développé), une harmonie provisoire, fonctionnelle, centrée sur une ville et son rayonnement, sur un type d'aménagement économique, social, administratif de l'espace. Les définitions de la région peuvent donc varier autant que les types eux-mêmes.

Science de l'espace et connaissance du monde actuel

Science de l'espace, de sa logique et de son organisation, la géographie le conçoit dans ses aspects variés et variables, complexes quels qu'en soient l'échelle et le groupement. Ses méthodes sont les mêmes que celles des disciplines voisines, physiques ou humaines, qui en étudient les aspects particuliers. Mais, science des différenciations spatiales, qualitatives et quantitatives, des modes d'organisation et de groupements régionaux, de leurs inégalités et de leur dynamique, éventuellement de leur aménagement, la géographie diffère par ses points de vue de toutes les autres sciences. Le géographe pense que tous ceux qui s'occupent d'organisation et d'aménagement de l'espace ne sauraient faire œuvre utile s'ils ne sont géographes, le seraient-ils sans en avoir conscience.

Aussi la géographie n'est-elle pas non plus ce que d'aucuns imaginent, une science de cabinet enseignée dans les écoles et les universités comme un élément de la culture générale d'un « honnête homme », par des professeurs isolés de la vie et de l'action, comme si, pour bien comprendre le monde et ses changements, il fallait se tenir à l'écart et s'en abstraire. Connaissance du monde actuel, elle n'a de sens que par un contact permanent avec ce monde mouvant. Elle ne saurait suivre étroitement la conjoncture puisqu'il n'y a de science que dans la mesure où les faits étudiés obéissent, dans une relative permanence, à des lois, où ils ne peuvent être compris, expliqués hors de relations logiques dont la conjoncture n'est qu'une image circonstancielle. Du moins la géographie serait-elle science morte si elle ne s'attachait à décrire l'évolution de notre globe, si elle ne cherchait à en définir le sens. Le vrai géographe vit le monde qu'il étudie. Il éprouve le besoin d'en acquérir une connaissance directe autant qu'il est possible, car il s'aperçoit que nul livre, si bon soit-il, ne remplace une expérience personnelle des choses et des gens. Mais il ne tient pas seulement à s'assurer une information sans cesse renouvelée, pour difficile qu'elle soit ; il découvre que sa connaissance, son expérience préparent à agir. L'action peut être conçue de bien des façons. Elle ne saurait entraîner le géographe, en tant que tel, vers une prospective, des programmations, des planifications à longue échéance. C'est l'affaire, peut-être, de l'administration ou du politique.

Aussi, depuis la Seconde Guerre mondiale, oppose-t-on parfois une géographie universitaire à une géographie appliquée. Ces orientations nouvelles ont provoqué force discussions. Le géographe peut se lier, par contrat, à une administration ou à une entreprise et, à titre d'expert, fournir des rapports qui, généralement, concernent des aménagements régionaux, protection ou restauration des sols, travaux publics, études de bassins-versants ou hydrologiques, des aménagements agricoles, industriels, touristiques, urbains, des marchés, etc. Il peut se contenter, dans des travaux personnels ou collectifs, d'indiquer dans quel sens s'orientent les évolutions, quels sont les choix possibles, leurs conséquences prévisibles. Quoi qu'il en soit, on ne saurait distinguer, à cet égard, deux géographies différentes : il apparaît de plus en plus clairement qu'on ne peut concevoir une bonne géographie détachée de la réalité mouvante, que toute recherche appliquée peut présenter un intérêt « fondamental », et que toute recherche géographique, fût-elle poursuivie dans un but purement scientifique, est applicable si elle est de qualité.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dominique CROZAT : maître de conférences à l'université de Montpellier-III

- Jean DRESCH : directeur de l'Institut de géographie de l'université de Paris

- Pierre GEORGE : membre de l'Institut

- Philippe PINCHEMEL : professeur à l'université de Paris-I

- Céline ROZENBLAT : maître de conférences H.D.R. en géographie à l'université de Montpellier-III

- Jean-Paul VOLLE : professeur agrégé des Universités, professeur à l'université de Montpellier-III-Paul-Valéry

Classification

Médias

Autres références

-

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

- Écrit par Isabelle THOMAS

- 6 634 mots

- 2 médias

La géographie économique se situe à l’intersection de deux disciplines (la géographie et l’économie), qui toutes deux ont évolué au gré des courants de pensée, conduisant à nombre de définitions et de sous-disciplines souvent remises en cause.

Une discipline se définit par le point de...

-

AMÉRIQUE (Histoire) - Découverte

- Écrit par Marianne MAHN-LOT

- 4 808 mots

- 6 médias

...récits des voyageurs qui sont allés jusqu'au fond de l'Asie. La figure de l'univers habité se précise avec la découverte et la publication (en 1408) de la Géographiede Ptolémée, le célèbre astronome alexandrin du iie siècle. Comme Aristote, Ptolémée considérait que la Terre était ronde et qu'un même... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

Laconception habituelle et normative de l'Asie relève d'un découpage du monde, d'origine occidentale, en six continents. Élaborée au xvie siècle en fonction de critères topographiques mais aussi socioculturels et politiques, elle est légitimée au cours du xixe siècle par une... -

BAILLY ANTOINE (1944-2021)

- Écrit par Renato SCARIATI

- 895 mots

- 1 média

Pionnier en Europe de la géographie humaniste et de la science régionale, Antoine Bailly a su mettre en avant le rôle social et politique de la géographie urbaine, économique et culturelle.

Né à Belfort le 4 juillet 1944, Antoine Bailly fait des études de géographie à l’université de Besançon,...

-

CARTOGRAPHIE

- Écrit par Guy BONNEROT , Estelle DUCOM et Fernand JOLY

- 8 491 mots

- 3 médias

La cartographie a pour but la conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa vocation est la représentation du monde sous une forme graphique et géométrique. En cela, elle répond à un besoin très ancien de l'humanité qui est de conserver la mémoire des lieux et des voies de communication...

- Afficher les 58 références

Voir aussi

- MALTE-BRUN KONRAD (1775-1826)

- VARENIUS BERNHARDUS (1622-1650)

- RITTER CARL (1779-1859)

- CHOROGRAPHIQUE CARTE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- RÉGIONS

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- NATURE & CULTURE

- GÉOGRAPHIE CULTURELLE

- GÉOGRAPHIE SYSTÉMIQUE

- MODÈLE, sciences sociales

- INFORMATIQUE & SCIENCES HUMAINES

- GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE

- ENSEIGNEMENT

- GÉOGRAPHIE HUMAINE

- CLAVAL PAUL (1932- )