GÉOGRAPHIE

Article modifié le

Orientations et méthodes

Dans son souci d'une analyse globale de la surface de la Terre, le géographe se voit reprocher une prétention excessive : il toucherait à tout et resterait superficiel. Il a du reste lui-même conscience du danger. Certes, l'idéal demeure, pour lui, de dominer les divers secteurs de sa spécialité, d'être à la fois « physicien » et « humain ». Aussi bien comment n'être pas l'un et l'autre en géographie régionale ? Dans certains pays, il est encore d'usage de se spécialiser le moins possible et de démontrer, par des travaux à la fois de géographie physique et humaine, qu'on est un géographe complet. Mais il est évidemment de plus en plus utopique d'imaginer un géographe capable d'utiliser toutes les méthodes nécessaires, de connaître une documentation sans cesse accrue par la multiplication des publications non seulement de géographie, mais aussi de toutes les disciplines et techniques dites annexes. Ce serait supposer non seulement des capacités intellectuelles exceptionnelles, mais encore une organisation de la documentation qui n'existe dans aucun pays ni sous une forme internationale.

La limitation de l'objet de la géographie et ses dangers

Certains géographes ont cherché, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, à délimiter la géographie en réduisant l'étendue de son objet, toujours plus démesuré par la précision et la variété croissantes des méthodes de recherche, l'amplitude grandissante de la documentation nécessaire. Mais il y a bien des façons, toutes dangereuses, de limiter l'objet de la géographie.

L'une, fort simple, consiste à ignorer les méthodes nouvelles, à faire, par exemple, de la géomorphologie sans pétrographie ou sédimentologie, de la géographie économique sans utiliser les statistiques économiques ou financières. Une autre méthode limite la documentation, ignore, par exemple, les travaux étrangers, en quelque langue que ce soit, et borne ses références à une seule langue, fût-elle l'anglais. Dans un cas comme dans l'autre, c'est se condamner, à plus ou moins brève échéance, à la stérilité.

Une autre tentative consiste à séparer la géographie physique et la géographie humaine. Cette coupure menace depuis longtemps. Elle résulte de causes diverses. L'une est la formation des géographes. Dans de nombreux pays, les géomorphologues reçoivent une formation de géologue, les biogéographes de biologiste, tandis que les géographes qui ont reçu une formation littéraire s'orientent de préférence vers la géographie humaine. En outre, dans les diverses sections de la géographie physique, surtout en géomorphologie, les progrès accomplis depuis la seconde moitié du xixe siècle ont précédé ceux de la géographie humaine, grâce à une recherche plus systématique de méthodes nouvelles ou à l'adaptation de méthodes des sciences naturelles à des thèmes définis : géomorphologie structurale en fonction de la déformation des roches et de leur résistance, géomorphologie historique qui eut son heure de succès sous le nom de géomorphologie cyclique, géomorphologie dynamique, en fonction de processus dont l'étude est de plus en plus précise à l'aide de méthodes d'analyse des dépôts superficiels et des sols ainsi que d'expérimentations sur le terrain ou en laboratoire. Elle ne saurait désormais être isolée des autres sections de la géographie physique dont les méthodes se précisent en même temps (climatologie, hydrologie, etc.), car les modes d'écoulement et la pédogenèse, par exemple, dépendent des climats, mais sont déterminants pour la morphogenèse. Après avoir attiré les chercheurs par sa précision, la géomorphologie finit par en rebuter par la minutie des techniques (granulométrie, morphoscopie, etc.), qui semblent éloignées de la géographie physique proprement dite. Mais il convient de ne pas confondre les méthodes utilisables par des sciences différentes et le but propre à chaque science, pas plus en géographie physique qu'en géographie humaine. Celle-ci a progressé moins par des doctrines successives ou, au contraire, du moins en France, par des techniques, que par des thèmes, parfois des modes. D'abord simples – genres de vie ou habitat, structures agraires –, ces thèmes sont devenus de plus en plus complexes et intégrés. Ils ont pu paraître malaisément quantifiables. Mais les méthodes mathématiques, d'abord appliquées aux sciences exactes, sont utilisées chaque jour davantage dans les sciences dites humaines et, notamment, dans les diverses branches de la géographie « humaine » : géographie agraire, dont la précision va croissant, géographie de la population et, plus encore, géographie urbaine ou des rapports villes-campagnes, géographie des industries et des échanges, problèmes géographiques de l'aménagement de l'espace. Moins technique en apparence que la géographie physique, la géographie humaine devient à son tour « scientifique » et paraît davantage liée à la vie active et, par suite, plus susceptible de procurer des emplois.

Unité et fragmentation de la géographie

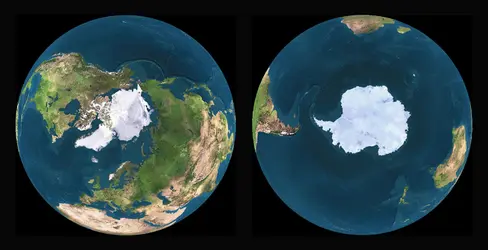

Quoi qu'il en soit, les deux géographies générales paraissent se distinguer par leurs méthodes au point qu'en effet une rupture peut se produire. Elle a eu lieu dans quelques pays ou universités à l'étranger. Elle est même souhaitée par certains géographes. Il en est en France qui ont affirmé, avec ou sans nuances, qu'il n'y a de géographie que la géographie humaine, que « la recherche de l'explication des particularités du milieu naturel n'est qu'un secteur auxiliaire ou complémentaire de recherche ». Or, c'est justement cette exclusive qui rompt l'unité de la géographie. Aussi bien est-elle contraire à toutes les traditions de la géographie depuis ses origines les plus anciennes, ainsi qu'aux conceptions admises tant dans les organisations internationales que dans les pays où est pratiquée la recherche géographique. L'homme, certes, est un élément essentiel du paysage. Mais on doit constater qu'il n'occupe pas entièrement la surface du globe et que le domaine de la géographie ne saurait se confondre avec l'œkoumène, le monde habité. Les étendues vides d'hommes des inlandsis et des Barren Grounds, des très hautes montagnes, des déserts chauds ou des grandes forêts, taïga froide ou forêt toujours verte des tropiques humides, les mers elles-mêmes et leurs fonds relèvent de la géographie. Leur connaissance et leur explication sont nécessaires à la compréhension des régions voisines.

Et comment établir des barrières spatiales à l'intérieur du domaine géographique, la surface du globe ? De même qu'on ne peut expliquer correctement un relief en ignorant la bioclimatologie ou les actions anthropiques, de même on ne saurait aborder des recherches de géographie agricole, par exemple, sans une connaissance exacte de la même bioclimatologie, charnière la plus solide entre les deux géographies générales, mais aussi sans la connaissance de la géomorphologie dynamique (étude des processus, distincte de celle des facteurs structuraux ou paléogéographiques). En outre, comment rechercher des barrières entre les domaines géographiques à une époque où l'on assiste à une double évolution ? Le peuplement de la Terre tend à se concentrer dans les espaces actuellement les plus utiles, les déserts sont abandonnés par les nomades, les montagnes par les groupes humains qui avaient su faire usage des étapes bioclimatiques et aménager les versants, car bédouins et montagnards ne peuvent espérer améliorer leur économie et leur niveau de vie autant que les habitants des plaines urbanisées, sans des reconversions dont ils ne sont pas capables, ou qui sont actuellement impossibles. Mais, par ailleurs, le monde se rétrécit dans la mesure où les moyens de communication se perfectionnent et s'accélèrent, où les besoins en matières premières augmentent. L'homme a besoin de connaître dans sa totalité cette Terre qu'il occupe partiellement. Il s'alarme de l'accroissement démographique, car il n'est pas assuré d'augmenter les productions nécessaires à une alimentation encore souvent déficiente, ou à une industrie qui risque de manquer de matières premières. Il s'effraie, car il s'aperçoit qu'il est capable de rendre la Terre inhabitable en polluant l'air et les eaux, continentales ou maritimes, que les sols s'érodent, qu'il ne sait où rejeter les déchets radioactifs. Dans la mesure où s'accélèrent les découvertes techniques, son domaine, la Terre, lui apparaît plus rétréci, plus mesuré. Il y annexe ou veut y annexer la Lune et les planètes. Et c'est au moment où l'œkoumène se confond sinon avec la surface entière du globe, du moins avec la surface utilisable, au moins éventuellement, où aucun point, même sous-marin, ne demeure scientifiquement et techniquement indifférent, où enfin la connaissance du milieu physique apparaît plus nécessaire encore à l'homme développé qu'à l'homme de Neandertal, c'est à ce moment que l'on proposerait d'abandonner une section essentielle de la géographie !

Si l'on admet que telle région peut éventuellement intéresser l'homme comme frange pionnière ou comme source de matières premières, va-t-on limiter son étude et les méthodes de recherche en décidant que certaines méthodes utilisées par les sciences physiques, chimiques ou naturelles ne sont pas géographiques ? C'est la négation même, non seulement de la géographie, mais aussi de la recherche scientifique en général. Toute exclusive en sens inverse, à l'égard de l'usage des statistiques ou d'enquêtes sociologiques ou ethnologiques, sous prétexte qu'elles ne sont pas géographiques, serait aussi dommageable à la géographie humaine ; il est impossible, par exemple, de comprendre un terroir africain sans connaître la structure familiale, non plus que la répartition des entreprises et leur activité dans un pays développé sans connaître l'organisation sociale et politique qui détermine les investissements de capitaux.

Si l'on a tenté une dichotomie entre les deux géographies générales, on a également tenté d'opposer les géographies générales et la géographie régionale, de rechercher une sorte de hiérarchie en faveur des unes ou de l'autre. La géographie régionale peut apparaître comme l'orientation de la recherche géographique qui permet de définir le plus clairement la spécificité de la géographie par rapport aux autres sciences. C'est aussi la plus délicate parce que le régionaliste doit manier le plus grand nombre de données physiques et humaines, rechercher leurs relations, déterminer les principales, les plus caractéristiques, les plus stables ou les plus dynamiques. Le souci d'isoler la géographie régionale, quel que soit le rang qu'on lui accorde, apparaît peu justifiable. On ne peut définir les traits spécifiques d'une région qu'en appliquant une méthode comparative et en ayant recours à des données générales, à des références sur les discontinuités spatiales, acquises ou résultant de dynamismes inégaux. En sens inverse, les géographies générales ne se nourrissent-elles pas d'exemples régionaux, comme si l'étude régionale était à la fois le début et la fin de toute géographie ?

Liens avec les sciences voisines

Si limiter la géographie à l'une de ses sections apparaît contraire à sa définition même, du moins peut-on s'attacher à préciser ses limites avec les sciences voisines, à définir ses méthodes propres ou seulement son objet. Beaucoup de géographes s'y sont efforcés, surtout en géographie humaine. En effet, les difficultés sont moindres en géographie physique. La géomorphologie est proche de la géologie. Les géologues considèrent du reste souvent la géomorphologie comme relevant de leur domaine. La climatologie, comme l'hydrologie, ont des rapports non moins étroits avec la physique du globe, la météorologie, la biogéographie avec la biologie végétale et animale et la pédologie. Dans chaque cas, les méthodes sont les mêmes. Mais le géographe recherche de façon beaucoup plus systématique les relations entre les divers phénomènes et leur répartition spatiale. Une délimitation des disciplines n'apparaît pas nécessaire. Un géologue peut faire œuvre de géomorphologue et un géomorphologue œuvre de géologue, mais une carte géomorphologique ne ressemble pas à une carte géologique : celle-ci montre des roches caractérisées par un âge, un faciès, une genèse, des déformations tectoniques. La carte géomorphologique indique des formes liées certes à la structure, mais ici surtout à la lithologie, aux processus révélés par des dépôts superficiels et des altérations, corrélatifs, aussi importants qu'ils le sont peu pour le géologue, à une chronologie qui se rapporte généralement à des périodes récentes. Si, entre les sciences naturelles, les méthodes sont communes et les objets reconnus comme voisins, le souci d'établir des limitations précises apparaît bien formel... et débilitant.

Il ne l'est pas moins en géographie humaine. On s'est ingénié pourtant à fixer des barrières entre géographie et démographie, sociologie, économie parce que des conflits se sont manifestés entre ces disciplines. On a pu alléguer que le sociologue se soucie de groupes humains qu'il analyse en profondeur en isolant des caractères particuliers, famille, religion, activité économique ; le géographe, lui, replace le groupe dans son espace – dans son milieu – et en recherche les relations extensives, globalement. L'économiste s'intéresse aux mécanismes, aux règles, aux lois générales qu'il peut tenter d'exprimer en formules mathématiques abstraites, en « modèles », voire en règlements. Le géographe procéderait à des analyses concrètes, s'efforcerait de préciser les liens des données entre elles, insisterait sur les résultats visibles, vivants. En somme, ces délimitations apparaissent contestables aux sociologues et aux économistes. Elles se révèlent en tout cas peu claires et peu utiles. Elles résultent de rivalités qui n'ont que des rapports quelque peu lointains avec la recherche scientifique.

Un domaine gigantesque

Vouloir délimiter le domaine de la géographie est donc une tentative décevante et vaine. Les liens de la géographie avec les autres sciences naturelles ou humaines sont évidents. C'est sur eux qu'il faut insister et sur une collaboration de plus en plus nécessaire, tant dans les sciences naturelles que dans les sciences humaines. Il n'en est pas moins vrai que le domaine de la géographie est d'autant plus gigantesque qu'elle est à la fois science naturelle et science humaine. On comprend aisément le besoin de limitation du domaine géographique et, par suite, de délimitation. Mais on le comprend chez un individu qui prétend tout savoir et tout suivre. C'était encore possible avant la Seconde Guerre mondiale pour une personne très douée. Ce n'est plus possible dans aucune discipline. Ainsi s'expliquent les spécialisations inévitables et nécessaires : le progrès scientifique résulte de moins en moins de démarches individuelles, bien qu'elles ne soient pas négligeables, tant s'en faut, dans les zones pionnières, les secteurs ou les régions peu parcourus. Les tentatives de limitation résultent en fait de traditions archaïques dans la conception et l'organisation du travail dont, en France, la thèse de doctorat et l'enseignement universitaire sont devenus les symboles. La documentation énorme doit être assemblée et traitée sur les plans national et international par ordinateurs. La recherche doit être organisée par groupes, laboratoires, équipes plus ou moins spécialisés et dont on peut imaginer des types divers sans que, pour autant, la géographie risque de perdre son unité. Car le travail des groupes peut être organisé, coordonné, voire planifié nationalement et internationalement.

Le domaine géographique apparaît également gigantesque parce que la géographie ne peut, en somme, se définir ni par son objet ni par ses méthodes, mais plutôt par son point de vue. La méthode géographique par excellence, comme celle de toutes les sciences dites exactes, est une méthode inductive : établissement des faits d'abord, interprétation et théories ensuite, dans la mesure où les faits sont établis. Car c'est bien dans l'établissement, non pas tellement du fait brut qu'apparaît le point de vue géographique, mais plutôt de faits connexes qui sont liés dans l'espace, la succession temporelle et la série logique en groupements, de formes de relief, de types de temps, de végétaux, d'individus en sociétés, producteurs, consommateurs, villageois ou citadins, etc. Ces groupements sont si complexes que l'explication n'est jamais simple. Lorsqu'elle est simple, on peut être assuré qu'elle est incomplète et sujette à révision. Elle suppose une interprétation du géographe, un choix entre les facteurs selon qu'ils paraissent plus ou moins déterminants. La difficulté de l'explication, l'arbitraire du choix ont eu pour résultat que, souvent, la géographie a été plus descriptive qu'explicative et est apparue peu rigoureuse par comparaison avec d'autres sciences physiques ou naturelles, ou même des sciences dites humaines, comme l'économie ou la démographie : leurs données de base sont chiffrées et leurs résultats, quantifiables, apparaissent plus précis. En effet, les géographes ont hésité à chiffrer leurs données : ou bien ils n'ont pas confiance dans les chiffres, car ils en suspectent les méthodes d'enregistrement, ou bien ils pensent que les faits géographiques sont trop complexes pour être mis en formules. Il se peut aussi qu'ils n'aient pas confiance en eux-mêmes, en leur capacité d'utiliser correctement les données quantifiées.

Les méthodes quantitatives

Et pourtant une précision plus rigoureuse dans la recherche géographique, tant physique qu'humaine ou régionale, est sans cesse plus nécessaire. Les raisons en sont nombreuses : l'abondance de la documentation, souvent chiffrée ou chiffrable, fournie par des disciplines voisines ou la recherche géographique propre ; la précision croissante de cette documentation ; la multiplicité des cas, types, échantillons à analyser ; la nécessité de les emmagasiner, de les sélectionner, enfin de les utiliser. C'est pourquoi l'usage de l’informatique est indispensable pour la documentation et pour la recherche. Les géographes doivent désormais être capables de se servir du langage des mathématiques, des méthodes statistiques aussi bien en géographie physique qu'en géographie humaine. Elles seules peuvent, quand les données existent, permettre des descriptions rigoureuses et, par suite, des comparaisons, des corrélations au sein même d'un thème de recherche ou entre des régions, des périodes différentes.

L'utilisation de méthodes quantitatives peut également faciliter le passage de l'explication résultant de l'analyse des faits à une interprétation théorique et par suite à l'emploi de méthodes déductives. Celles-ci ont été, il est vrai, utilisées depuis longtemps. Le déterminisme « environnementaliste » pouvait conduire à leur adoption. En géomorphologie, William Morris Davis, après avoir décrit avec précision un paysage, lui tournait ensuite le dos, dit-on, et en reconstituait théoriquement l'évolution. On a beaucoup critiqué sa théorie du cycle d'érosion normale, la notion même de cycle et de ses trois stades, celle d'érosion normale, idéalisée, avec ses lois, au point que les systèmes d'érosion en pays aride ou froid ont pu être décrits comme des « accidents ». On a pu déduire de même de quelques notions simples les modalités d'évolution des versants dans les diverses zones bioclimatiques. Pour controuvés qu'en aient été les résultats, ces déductions, comme un certain nombre d'autres, n'en ont pas moins joué un rôle utile dans la mesure où elles ont provoqué recherche et réflexion. Pour le progrès d'une science, les théories sont utiles. L'usage de méthodes nouvelles, quantitatives, en géographie, les rend un peu moins imaginatives. Des auteurs américains, anglais et suédois ont souligné l'intérêt dans la recherche géographique des théories et des modèles dont, il est vrai, bien des conceptions diverses ont été proposées. On peut, à juste titre, redouter cette notion de modèle qui, quelle qu'en soit l'acception, est une abstraction dont on croit pouvoir tirer des déductions. N'est-ce pas particulièrement dangereux en géographie ? Néanmoins, il peut sembler utile pour le progrès d'une science de sélectionner des faits, ou un groupe de faits, considérés comme significatifs et de les traiter, de les expérimenter en les utilisant comme une théorie provisoire, elle-même source de nouvelles recherches. Des travaux sur le terrain et en laboratoire, les résultats d'enquêtes internationales traités par ordinateurs peuvent être considérés ou utilisés comme des types de modèles susceptibles d'exprimer et d'expliquer l'efficacité et la répartition de systèmes d'érosion actuels. On a pu de même, en géographie humaine, construire, à l'aide de méthodes mathématiques, des modèles expliquant des réseaux urbains ou des organisations régionales. Sous cette forme technique provisoire, non contraignante, des méthodes nouvelles peuvent préciser le tissu compliqué d'interrelations entre les faits géographiques, en révéler de nouvelles et faciliter l'insertion de la recherche géographique dans le mouvement du monde vivant.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dominique CROZAT : maître de conférences à l'université de Montpellier-III

- Jean DRESCH : directeur de l'Institut de géographie de l'université de Paris

- Pierre GEORGE : membre de l'Institut

- Philippe PINCHEMEL : professeur à l'université de Paris-I

- Céline ROZENBLAT : maître de conférences H.D.R. en géographie à l'université de Montpellier-III

- Jean-Paul VOLLE : professeur agrégé des Universités, professeur à l'université de Montpellier-III-Paul-Valéry

Classification

Médias

Autres références

-

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

- Écrit par Isabelle THOMAS

- 6 634 mots

- 2 médias

La géographie économique se situe à l’intersection de deux disciplines (la géographie et l’économie), qui toutes deux ont évolué au gré des courants de pensée, conduisant à nombre de définitions et de sous-disciplines souvent remises en cause.

Une discipline se définit par le point de...

-

AMÉRIQUE (Histoire) - Découverte

- Écrit par Marianne MAHN-LOT

- 4 808 mots

- 6 médias

...récits des voyageurs qui sont allés jusqu'au fond de l'Asie. La figure de l'univers habité se précise avec la découverte et la publication (en 1408) de la Géographiede Ptolémée, le célèbre astronome alexandrin du iie siècle. Comme Aristote, Ptolémée considérait que la Terre était ronde et qu'un même... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

Laconception habituelle et normative de l'Asie relève d'un découpage du monde, d'origine occidentale, en six continents. Élaborée au xvie siècle en fonction de critères topographiques mais aussi socioculturels et politiques, elle est légitimée au cours du xixe siècle par une... -

BAILLY ANTOINE (1944-2021)

- Écrit par Renato SCARIATI

- 895 mots

- 1 média

Pionnier en Europe de la géographie humaniste et de la science régionale, Antoine Bailly a su mettre en avant le rôle social et politique de la géographie urbaine, économique et culturelle.

Né à Belfort le 4 juillet 1944, Antoine Bailly fait des études de géographie à l’université de Besançon,...

-

CARTOGRAPHIE

- Écrit par Guy BONNEROT , Estelle DUCOM et Fernand JOLY

- 8 491 mots

- 3 médias

La cartographie a pour but la conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa vocation est la représentation du monde sous une forme graphique et géométrique. En cela, elle répond à un besoin très ancien de l'humanité qui est de conserver la mémoire des lieux et des voies de communication...

- Afficher les 58 références

Voir aussi

- MALTE-BRUN KONRAD (1775-1826)

- VARENIUS BERNHARDUS (1622-1650)

- RITTER CARL (1779-1859)

- CHOROGRAPHIQUE CARTE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- RÉGIONS

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- NATURE & CULTURE

- GÉOGRAPHIE CULTURELLE

- GÉOGRAPHIE SYSTÉMIQUE

- MODÈLE, sciences sociales

- INFORMATIQUE & SCIENCES HUMAINES

- GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE

- ENSEIGNEMENT

- GÉOGRAPHIE HUMAINE

- CLAVAL PAUL (1932- )