GÉOGRAPHIE

Article modifié le

Évolution chronologique

Brosser un tableau de l'histoire de la géographie suppose de la part de l'auteur un engagement personnel sur ce qu'est pour lui la géographie dont il va retrouver la conception – sous des formes diverses – d'un siècle à l'autre. Une attitude fréquente et qui réduit beaucoup les difficultés consiste à ne faire naître la géographie qu'au xixe siècle ; il semble pourtant difficile d'oublier des œuvres innombrables qui par leurs titres se réclament de la géographie, et de négliger des vies de savants qui se disaient géographes, même si les unes et les autres ne correspondent pas à l'image subjective que chaque géographe se fait de sa science. Surtout, on constate qu'à toutes les époques des hommes ont tenu dans leurs mains les fils qui conduisent à une conception moderne de la géographie, ont perçu ce qu'était une certaine science géographique.

Des théories de l'Antiquité aux découvertes arabes

Le bilan de la géographie antique n'est pas négligeable, et son influence s'est étendue jusqu'au xvie siècle ; trois courants s'y sont formés.

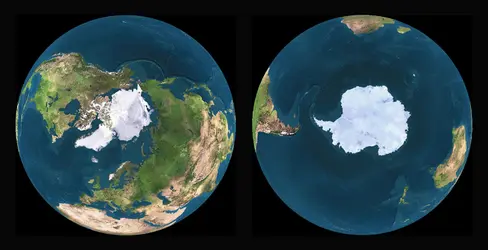

Le premier, représenté par Ératosthène, est une géographie mathématique et astronomique. Ératosthène (284 env.-192 env. avant J.-C.) calcula la circonférence de la sphère terrestre, mettant en évidence un ordre de représentation géométrique ; il divisa la Terre en « climats » définis par la longueur du plus long jour de l'année. Son œuvre fut poursuivie par Claude Ptolémée (90 env.-168 env. après J.-C.), dont l'entreprise cartographique, Imago mundi, fut la base de toute représentation de la Terre durant des siècles ; un index définissait les coordonnées de tous les lieux connus. Dès cette époque, l'idée de zones climatiques (thermiques) est avancée.

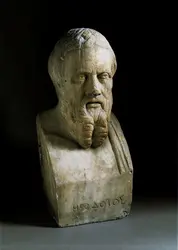

La deuxième tendance, plus historique et descriptive, a pour « chefs de file » Hérodote (484 env.-425 env. avant J.-C.), dont les voyages abondent en descriptions et explications pertinentes, et Strabon (64 av.-36 apr. J.-C.), dont la Géographie en dix-sept volumes est le premier des dictionnaires et encyclopédies géographiques.

Le troisième courant est incarné par Aristote et les stoïciens, héritiers de la pensée ionienne ; les phénomènes y sont étudiés selon les quatre éléments de la matière. Le traité des Météores d'Aristote se distingue par la recherche des interprétations.

Mais, à part ce dernier courant, cette géographie antique est faite essentiellement de mesures, d'itinéraires, de catalogues ; en général, elle est dispersée dans des travaux qui ne se réclament pas de la géographie ; la géographie est à la fois cosmographie et chorographie.

Durant le Moyen Âge, le flambeau de la géographie quitta l'Europe chrétienne pour être repris par une extraordinaire floraison de géographes arabes, parmi lesquels on peut citer Obeïd Allah Jakout (574-626), le voyageur Ibn Baṭṭūṭa (1304-1368), le géographe Ibn Khaldūn (1332-1406) ; les travaux de ce dernier constituent une intelligente description de la géographie zonale de l'hémisphère Nord. Mais leurs ouvrages eurent une faible influence sur la pensée européenne qui continua de vivre largement sur l'héritage de l'Antiquité. (Les œuvres de Ptolémée furent traduites en latin en 1416, imprimées en 1475, celles de Strabon furent imprimées en 1516.)

La géographie médiévale s'identifie encore à une cosmologie, à une cosmographie ; elle existe sous la forme d'Imago mundi, de miroirs de la Nature, de descriptions encyclopédiques. N'émergent de cette période que de rares œuvres, tels la cosmographie d'un géographe anonyme de Ravenne (650) et les affrontements entre neptuniens et plutoniens.

La Renaissance : XVIe-XVIIIe siècle

La géographie européenne trouva les éléments de sa renaissance à la période des grandes découvertes, suivie de l'expansion coloniale, commerciale et missionnaire.

Les progrès de la cartographie (les portulans apparaissent dès le xiiie s.) avec les mappemondes, les planisphères (carte de Gérard Mercator, 1512-1594), les atlas (Theatrum Orbis Terrarum d'Abraham Ortelius, 1570, Atlas de Mercator, 1595), les récits de voyages, les lettres et rapports des autorités coloniales, des missionnaires, apportèrent une vision réaliste du monde et entraînèrent une nouvelle organisation du savoir.

Ce fut l'occasion de discussions entre les Anciens et les Modernes, car les conceptions antiques s'effondraient devant la multiplicité des faits ; la Cosmographia universalis (1544) de Sebastian Münster (1489-1542) se veut une description raisonnée du monde. Dans La République, Jean Bodin (1530-1596) détermine les grandes zones géographiques du globe. Richard Hakluyt (1552-1616) dispensa à Oxford, en 1574, un enseignement géographique de nature surtout cartographique et se révèle être le premier grand géographe élisabéthain.

Philipp Cluver (1580-1622), de Danzig, écrivit une Introduction à la géographie générale, ancienne et moderne, dont le succès fut considérable (1624, 1652).

Le Hollandais Bernhardus Varenius (1622-1650) donne à cette géographie son cadre logique. Sa Geographia generalis (1650) distingue la géographie générale d'une part, géographie physique, susceptible de généralisations, d'observations scientifiques conduisant à des lois, et la géographie spéciale de l'autre, qui, considérant les sociétés et leurs entreprises, relève moins de la formulation scientifique ; c'est une œuvre scolastique, qui se réclame beaucoup plus de la théorie que de l'observation, mais qui trace les limites d'une géographie générale, surtout physique.

La géographie aristotélicienne résista évidemment plus longtemps à l'évolution, jusqu'au traité des Météores, puis aux Principia philosophiæ (1644) de Descartes, mélange de théories encore antiques et d'intuitions géniales de théories modernes.

Aux xvie et xviie siècles, la géographie moderne, encore très imprégnée d'humanisme, prit forme également dans l'enseignement, en particulier dans les écoles des pères jésuites.

La seconde moitié du xviie siècle et le xviiie représentent une étape paradoxale dans l'évolution de la géographie. Cette période d'apparente « dilution » de cette discipline sans grands noms, sans publications majeures, est en même temps une période d'extraordinaire préparation de la géographie moderne sous l'effet du développement scientifique et philosophique : les voyages d'études avec des équipes scientifiques pluridisciplinaires remplacent les voyages de pure exploration, les sciences naturelles s'individualisent, géologie, botanique, agronomie. Un matériel cartographique considérable est produit grâce aux progrès des techniques cartographiques ; les courbes de niveau apparaissent (1728) postérieurement aux représentations par hachures (1676) ; la carte de France dite « de Cassini » commence à être publiée en 1769. Philippe Buache (1700-1773), l'« inventeur » des bassins hydrographiques, publie un Atlas physique en 1754 et Cartes et tables de la géographie physique et naturelle en 1756 ; en Angleterre, l'Ordnance Survey fut créé en 1791.

Surtout, l'intérêt pour la nature, les relations entre la nature et la société introduisent dans la littérature et dans la philosophie ce qu'on appellera plus tard un esprit géographique. Sous des formes diverses, les apports de Buffon, Diderot, Montesquieu et Rousseau ne sont pas discutables.

Dans le cadre de cette géographie pré-moderne se développent une géographie naturaliste, physique, une géographie humaine préoccupée des relations entre la nature et l'homme, de la différenciation de la Terre en régions. Mais cette science est encore fortement imprégnée du passé ; c'est, du moins, l'impression qui se dégage du contenu très traditionaliste de l'article « Géographie » de l'Encyclopédie (1757) signé par Robert de Vaugondi, « géographe ordinaire du roi ».

Le degré de maturité auquel elle est parvenue varie d'un État européen à l'autre comme en témoignent les travaux remarquables de géographes allemands du xviiie siècle (J. R. Forster [1729-1798] ; J. C. Gatterer). Dans l'Empire russe, l'Académie des sciences de Moscou créa en 1734 une section de géographie que dirigea M. V. Lomonossov (1711-1765) à partir de 1758.

Kant (1724-1804) a participé directement à l'évolution de la géographie. Professeur de géographie physique à Königsberg, il a proposé une définition de la géographie ou, plus exactement, des sciences géographiques ; à côté des sciences systématiques et des sciences historiques, elles étudient les faits dans leurs relations spatiales, leurs localisations, leurs extensions. Pour Kant, la géographie physique est la base de toute géographie.

La fin du xviiie siècle voit se dessiner plus nettement l'avenir de la science ; ses progrès sont surtout liés à ceux de la géologie. Les Britanniques James Hutton (1726-1797) et John Playfair (1748-1819) sont les auteurs de théories sur la Terre, les plissements des montagnes. À la même époque, l'écrivain russe A. N. Radichtchev (1749-1802) publiait son Voyage de Pétersbourg à Moscou (1790).

Les progrès du XIXe siècle

De 1800 à1860 : Humboldt et Ritter

La première moitié du xixe siècle est une période où apparaissent de fortes personnalités : deux d'entre elles sont souvent retenues comme ayant joué un rôle majeur dans l'évolution de la géographie, toutes deux allemandes, Humboldt et Ritter.

Alexander von Humboldt (1769-1859) fut géologue, naturaliste, grand voyageur et auteur prolifique ; son œuvre, caractérisée par son originalité et sa puissance de synthèse, n'eut guère d'influence sur le moment ; par la suite, elle fut considérée comme éminemment « géographique » par son souci des relations, des comparaisons, des causalités.

Carl Ritter (1779-1859), journaliste, géographe de salon, philosophe, spiritualiste et professeur, donna à ses nombreuses œuvres une orientation humaine, et son esprit scientifique le conduisit à d'importantes tentatives de classement. Avec Ritter, la géographie devient surtout comparative, corrélative, régionale.

Mais, à leurs côtés, il serait injuste de ne pas mentionner d'autres noms : Conrad Malte-Brun (1775-1826), danois de naissance, mais français d'adoption, fonda la Société de géographie de Paris ; de 1810 à 1829, il publia un Précis de géographie universelle en huit volumes ; Francis Galton (1822-1911), « géographe de l'ère victorienne », fut un spécialiste de la météorologie naissante.

Le Russe Arsenyev (1789-1865), géographe régional libéral, dont l'Abrégé de géographie universelle (1818) connut vingt éditions, fut l'auteur d'ouvrages essentiels comme l'explication de la Carte géologique générale de la France (Armand Petit-Dufrénoy et Élie de Beaumont, 1841).

Durant cette même période, les États européens poursuivaient leur expansion coloniale, se dotaient de cartes, d'atlas, de recensements et d'inventaires statistiques. L'enseignement universitaire de la géographie fait son apparition (Paris, 1809), mais les premières chaires sont encore étroitement liées à l'histoire, à la cartographie...

La fondation de sociétés de géographie illustre cette institutionnalisation rapide : Paris (1821), Berlin (1828), Londres (1830), Russie (1845), New York (1852).

À partir de 1860 : Ratzel et Vidal de La Blache

La géographie contemporaine prit une forme plus achevée en Europe occidentale, dans les décennies 1860-1900 ; deux hommes incarnent cette genèse : Friedrich Ratzel et Paul Vidal de La Blache.

La coïncidence avec une époque d'intense évolution des idées est frappante ; en 1859 Darwin publie son Origine des espèces, soulignant l'importance de l'adaptation au milieu. En outre, les sciences politiques, économiques et sociales s'organisent ; les influences de savants comme Auguste Comte, le comte de Saint-Simon, Frédéric Le Play, Émile Durkheim, Karl Marx, n'ont pas été nettement dégagées, mais elles ne sauraient être niées ; elles ont contribué à rééquilibrer la géographie en développant ses aspects sociaux et économiques. De plus, les missions militaires et scientifiques, les explorations réduisent les taches blanches des atlas, ne laissant à l'inconnu que les « cœurs » continentaux.

Friedrich Ratzel (1844-1904), naturaliste, puis journaliste, voyageur, présenta une thèse sur l'émigration chinoise avant d'enseigner à Munich (1876), puis à Leipzig (1886). Parmi de nombreuses publications, son œuvre essentielle est l'Anthropogéographie (1882-1891). Il a contribué à « rétablir dans la géographie l'élément humain dont les titres semblaient oubliés et à reconstituer l'unité de la géographie sur la base de la nature et de la vie » (Vidal de La Blache). Pour lui, la connaissance des immigrants puritains était plus importante que celle du relief pour « comprendre » la Nouvelle-Angleterre. Il fut un théoricien de l'espace, du lieu ; on lui reprochera plus tard une image trop passive des sociétés : « un peuple doit vivre sur le sol qu'il a reçu du sort, il doit y mourir, en subir la loi » ; on trouvera dans ses écrits les embryons d'une géographie politique dont les théories furent utilisées par les tenants du national-socialisme.

Paul Vidal de La Blache

Historien de formation, Vidal de La Blache (1845-1918) « devint » géographe alors qu'il occupait à Nancy son premier poste dans l'enseignement supérieur. Son œuvre géographique commença dans les années 1890. Il a véritablement fondé l'École géographique française, jetant les bases de la géographie humaine générale (édition posthume des Principes de géographie humaine, 1922) et de la géographie régionale (Tableau de la géographie en France, tome I de l'Histoire de France de Lavisse, 1903). Influencé par les géographes allemands, il définit la géographie comme une science naturelle, science des lieux, des milieux : « La géographie a pour mission spéciale de rechercher comment les lois physiques et biologiques qui régissent le monde se combinent et se modifient en s'appliquant aux diverses parties de la surface du globe » (1913). Il prône l'unité de cette science, son « aptitude à ne pas morceler ce que la nature rassemble », la méthode descriptive, une géographie dans laquelle l'homme est un agent actif de la « combinaison » mais différemment actif suivant son niveau de développement, son héritage social (il a introduit le concept de genres de vie) : « L'être géographique d'une contrée n'est point une chose donnée d'avance par la nature... elle est un produit de l'activité de l'homme, conférant l'unité à des matériaux qui, par eux-mêmes, ne l'ont point. »

Conscient du relatif et du contingent, Vidal de La Blache n'a pas généralisé – prématurément ? – comme ses confrères germaniques ; il a davantage laissé des modèles d'analyse et de description, difficilement imitables en raison de ses qualités remarquables d'écrivain, que des théories. Le livre de l'historien Lucien Febvre, La Terre et l'évolution humaine, conçu avant la Première Guerre mondiale, mais publié seulement en 1922, dresse un excellent bilan de cette géographie moderne parvenue à maturité à travers des tendances diverses ; ridiculisant le déterminisme rigide de certains géographes anglo-saxons, il crédita Vidal de La Blache d'une doctrine « possibiliste ».

Cette prépondérance de deux grands noms estompe à tort d'autres artisans de la géographie, par exemple Élisée Reclus (1830-1905), disciple de Ritter, qui publia de 1875 à 1894 les dix-neuf volumes d'une Géographie universelle, les Russes P. P. Semenov (18271914), autre disciple de Ritter, et A. I. Voieïkov (1842-1916), un des premiers climatologues (Les Climats du monde, 1884), et dont Le Turkestan russe publié en 1914 à Paris témoigne de l'influence directe de Vidal de La Blache ; Lucien Gallois (1857-1941), dont l'œuvre reflète l'évolution des idées, publiait en 1890 une thèse sur les Géographes allemands de la Renaissance et en 1908 une remarquable étude, Régions naturelles et noms de pays ; Jovan Čvijič (1865-1927), spécialiste yougoslave du relief calcaire et auteur d'un ouvrage monumental, La Péninsule balkanique (1918).

En Angleterre, Halford John Mackinder (1861-1947) obtint la création d'un enseignement de géographie à Oxford en 1887 ; la première édition du célèbre Handbook of Commercial Geography de Chisholm date de 1889. En Allemagne, Ferdinand von Richthofen (1833-1905) inaugure la chaire de géographie de Leipzig (1883).

Cette cristallisation de la science géographique en Europe ne doit pas faire négliger l'influence de quelques personnalités, tel George Perkins Marsh (1801-1882) qui, en marge d'une carrière diplomatique, étudia le rôle de l'homme comme agent de modification de la nature, et fut le pionnier de la conservation des sols aux États-Unis.

Institutionnalisation de la géographie

L'histoire de la géographie change alors d'échelle ; elle ne retrace plus les qualités d'individualités, de géographes devenus tels à partir de formations autres ou enseignant une géographie liée à l'histoire. La géographie acquiert une plus large autonomie, et son histoire devient institutionnelle. Elle fait son entrée dans les universités, les chaires s'y multiplient : à Oxford en 1887, à Cambridge en 1888, dans les universités allemandes en 1874, à Rome en 1875. Des instituts, des laboratoires de géographie apparaissent même, fondés à Lille par Ardaillon en 1893, à Rennes par Emmanuel de Martonne en 1899 ; le département de géographie de l'université de Chicago est créé en 1902. En 1896, on dénombrait cent sept sociétés de géographie dont les activités de publications de missions, d'encouragement aux recherches et de vulgarisation étaient considérables. Parallèlement, les revues se multiplient (Annales de géographie, Paris, 1891 ; Geographical Journal, Londres, 1893) et les institutions internationales se créent : premier Congrès de géographie à Anvers en 1871, Bibliographie géographique internationale en 1892. L'Union géographique internationale, fondée en 1922, réunit les géographes du monde entier dans des congrès (onze congrès depuis celui du Caire en 1924) et essaie de coordonner leurs activités en créant des commissions spécialisées.

La première moitié du XXe siècle

Les premières décennies du xxe siècle ne sont que le prolongement de cette période assez remarquable ; la géographie se diffuse, conquiert dans la plupart des pays une position privilégiée dans les enseignements primaire et secondaire ; elle est la seule discipline qui apporte une ouverture à la connaissance du monde actuel. Bien avant d'autres disciplines comme la sociologie ou la démographie, la géographie se trouve de bonne heure solidement établie dans l'université avec toutes les conséquences qui en résultent : travaux de recherches, thèses de doctorat, postes nombreux, diversification et apparition d'« écoles ». Longtemps restreinte aux États européens ou pratiquée par des Blancs, la géographie s'est internationalisée. Mais en dehors de la Chine et du Japon, cette géographie extra-européenne a été longtemps rattachée à la géographie européenne par un lien de nature coloniale. Cette situation a existé non seulement dans les colonies –la géographie française a fait souche dans les colonies françaises, la géographie anglaise a créé les géographies indienne, australienne, canadienne –, mais aussi dans des États indépendants ; la géographie brésilienne doit beaucoup à la géographie française ; c'est aussi le cas de celle du Canada français.

Les influences politiques et économiques ont évolué, se sont progressivement diversifiées avec le temps, et certains États indépendants reçoivent ainsi les influences d'écoles géographiques multiples.

Il n'est pas possible de citer les noms de tous les géographes de cette époque qui conduit à la géographie contemporaine.

Ils ont contribué à faire de la géographie une science aux « multiples demeures ». On ne parle plus de géographie physique ou humaine, encore moins de géographie, mais de géomorphologie, de climatologie, de géographie de la population, de l'habitat, de géographie rurale, urbaine, économique, historique. À une échelle encore plus grande, et plus récemment, sont apparues des géographies des capitaux, du tourisme, des maladies...

Cette évolution est liée non seulement au mouvement des idées, à une tendance à la spécialisation et aux applications (l'essor de la géographie appliquée date des années 1950), mais aussi aux progrès de la documentation : les cartes plus exactes et plus détaillées, les plans cadastraux, les photographies aériennes permettent des recherches de cartographie fine, parcellaire (carte d'utilisation du sol de toutes les îles Britanniques dirigée par Laurence Dudley Stamp au cours des années 1930) ; les recensements de population, les statistiques économiques, les enquêtes ont multiplié les thèmes et les idées de recherches.

Parallèlement, à intervalles fréquents, au cours de cette croissance, les géographes continuaient de s'interroger sur la géographie, de se poser des questions « éternelles » :

– sur la nature des relations entre la Terre et les hommes : le géographe rencontre inévitablement le problème du déterminisme ; violemment critiqués à la fois pour des raisons philosophiques ou parce que les causalités déterministes étaient mal posées, les substituts proposés, possibilisme, probabilisme, n'ont pas recueilli une adhésion unanime ;

– sur les relations entre la géographie et les autres sciences, naturelles et humaines : l'image de sa discipline donnée aux autres par le géographe n'est pas toujours convaincante ; certaines attitudes ou affirmations maladroites ont souvent exposé la géographie à la critique ou à l'incompréhension ;

– sur la nature de la géographie ; le débat, aussi vieux que la géographie antique ou moderne, n'a cessé d'être présent entre une géographie objet et une géographie « état d'esprit », entre une géographie « nomothétique » et une géographie « idiographique ».

Les problèmes de la division régionale, des typologies régionales ont également tenu une place importante – division en régions naturelles, géographiques, agricoles, socio-économiques – mais sans qu'en naissent des concepts renouvelés ni des théories.

La géographie française, auréolée de la gloire de Vidal de La Blache, a été une des écoles géographiques les plus florissantes.

La chaire de Vidal, à la Sorbonne, fut divisée en une chaire de géographie physique occupée à partir de 1909 par Emmanuel de Martonne (1873-1955) et une chaire de géographie humaine tenue par Albert Demangeon (1872-1940) à partir de 1912. La même année, Jean Brunhes (1869-1930) entrait au Collège de France. C'est seulement en 1928 qu'André Cholley (1886-1968) vint occuper à leurs côtés une chaire de géographie régionale.

Les disciples de Vidal de La Blache, puis ceux de ses successeurs, se signalèrent tous par des thèses de géographie régionale : La Picardiede Demangeon, Les Paysans de la Normandie orientale de Jules Sion, La Flandre de Raoul Blanchard (1877-1965). Ce dernier allait de 1906 à 1948 porter haut la renommée de l'Institut de géographie alpine de Grenoble.

Les influences directes et indirectes de la guerre de 1914-1918, les créations de postes de plus en plus nombreux ont amené une évolution rapide de la géographie universitaire française ; au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les thèses régionales ont cessé d'être les plus nombreuses devant la multiplication des thèses de morphologie, de géographie rurale puis, plus récemment, de géographie urbaine (étude de réseaux, de rapport entre les villes et les régions).

Mais cette géographie est restée marquée par son passé, récent et lointain, ce dont témoignent ses tendances :

– un attachement plus que sentimental à l'unité de la géographie qui se traduisait par l'exigence de sujets de thèses « complémentaires », par l'importance des travaux de géographie générale et de géographie régionale assurés par un même homme, par le nombre assez élevé de géographes changeant d'orientation, de spécialisation au cours de leurs carrières ;

– une orientation majeure vers la géographie régionale. À côté de thèses, la Géographie universelle publiée en vingt-trois volumes, de 1927 à 1946, a symbolisé cette activité qui a permis la publication d'ouvrages exemplaires : Les Îles Britanniques, par Demangeon, L'Europe centrale, par Emmanuel de Martonne, L'Amérique septentrionale, par Henri Baulig ;

– une relation privilégiée avec l' histoire, les méthodes et l'esprit historique ; non seulement histoire et géographie ont toujours été associées dans le cursus studiorum, mais les géographes français, comme d'ailleurs la plupart de leurs confrères européens, ont toujours pensé que le poids de l'histoire était essentiel, sinon déterminant, dans l'interprétation des faits géographiques ; la géographie et l'histoire associent les noms de Marc Bloch et Roger Dion dans les études rurales, de Febvre et Demangeon (Le Rhin) ;

– une orientation vers les sociétés et les milieux traditionnels, ruraux plus qu'urbains et industriels, vers les milieux coloniaux plutôt que vers les nations très développées. Avec le recul du temps, la géographie française apparaît entre les deux guerres et aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale comme ayant été par trop isolée des écoles étrangères en raison de ses orientations (la géographie coloniale a engendré une pléiade de grands géographes : Émile Félix Gautier, A. Bernard, C. Robequain, G. Weulersse, Richard Molard), sans doute aussi en raison de sa force même ;

– un attachement aux méthodes de description littéraire et d'explication cohérente, séduisante à la limite, plus déductive qu'inductive ; surtout entre les deux guerres, le géographe se devait d'avoir un beau sytle, de réussir de belles descriptions ;

– une nette orientation vers le genre monographique ; les monographies de régions, de fermes, de villes ont constitué le meilleur des travaux des géographes jusque dans les années 1940 ; ces monographies, précieuses en soi, n'ont pas souvent permis aux recherches de s'élever au plan des généralisations et des théories.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dominique CROZAT : maître de conférences à l'université de Montpellier-III

- Jean DRESCH : directeur de l'Institut de géographie de l'université de Paris

- Pierre GEORGE : membre de l'Institut

- Philippe PINCHEMEL : professeur à l'université de Paris-I

- Céline ROZENBLAT : maître de conférences H.D.R. en géographie à l'université de Montpellier-III

- Jean-Paul VOLLE : professeur agrégé des Universités, professeur à l'université de Montpellier-III-Paul-Valéry

Classification

Médias

Autres références

-

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

- Écrit par Isabelle THOMAS

- 6 634 mots

- 2 médias

La géographie économique se situe à l’intersection de deux disciplines (la géographie et l’économie), qui toutes deux ont évolué au gré des courants de pensée, conduisant à nombre de définitions et de sous-disciplines souvent remises en cause.

Une discipline se définit par le point de...

-

AMÉRIQUE (Histoire) - Découverte

- Écrit par Marianne MAHN-LOT

- 4 808 mots

- 6 médias

...récits des voyageurs qui sont allés jusqu'au fond de l'Asie. La figure de l'univers habité se précise avec la découverte et la publication (en 1408) de la Géographiede Ptolémée, le célèbre astronome alexandrin du iie siècle. Comme Aristote, Ptolémée considérait que la Terre était ronde et qu'un même... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

Laconception habituelle et normative de l'Asie relève d'un découpage du monde, d'origine occidentale, en six continents. Élaborée au xvie siècle en fonction de critères topographiques mais aussi socioculturels et politiques, elle est légitimée au cours du xixe siècle par une... -

BAILLY ANTOINE (1944-2021)

- Écrit par Renato SCARIATI

- 895 mots

- 1 média

Pionnier en Europe de la géographie humaniste et de la science régionale, Antoine Bailly a su mettre en avant le rôle social et politique de la géographie urbaine, économique et culturelle.

Né à Belfort le 4 juillet 1944, Antoine Bailly fait des études de géographie à l’université de Besançon,...

-

CARTOGRAPHIE

- Écrit par Guy BONNEROT , Estelle DUCOM et Fernand JOLY

- 8 491 mots

- 3 médias

La cartographie a pour but la conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa vocation est la représentation du monde sous une forme graphique et géométrique. En cela, elle répond à un besoin très ancien de l'humanité qui est de conserver la mémoire des lieux et des voies de communication...

- Afficher les 58 références

Voir aussi

- MALTE-BRUN KONRAD (1775-1826)

- VARENIUS BERNHARDUS (1622-1650)

- RITTER CARL (1779-1859)

- CHOROGRAPHIQUE CARTE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- RÉGIONS

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- NATURE & CULTURE

- GÉOGRAPHIE CULTURELLE

- GÉOGRAPHIE SYSTÉMIQUE

- MODÈLE, sciences sociales

- INFORMATIQUE & SCIENCES HUMAINES

- GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE

- ENSEIGNEMENT

- GÉOGRAPHIE HUMAINE

- CLAVAL PAUL (1932- )