GÉORGIE

| Nom officiel | Géorgie |

| Chef de l'État | Salomé Zourabichvili - depuis le 16 décembre 2018 |

| Chef du gouvernement | Irakli Kobakhidze - depuis le 8 février 2024 |

| Capitale | Tbilissi |

| Langue officielle | Géorgien |

| Population |

3 715 483 habitants

(2023) |

| Superficie |

69 700 km²

|

Article modifié le

Les arts de la Géorgie

Préhistoire

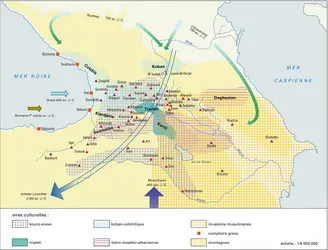

La Géorgie est l'un des berceaux de l'humanité : en effet, des outils de silex correspondant aux principales étapes de l'évolution de l'homme primitif (abbevillien, acheuléen, moustérien, etc.) ont été retrouvés en de multiples sites, notamment aux abords de la mer Noire. Beaucoup de ces instruments, qui se perfectionnèrent régulièrement jusqu'au Paléolithique supérieur, témoignent d'un niveau artistique élevé. À partir de 5 000 avant J.-C. environ, il existait en Géorgie une culture néolithique de qualité, attestée par des haches de pierre, des couteaux, des outils d'une belle facture, ainsi que par un artisanat du tissage et une poterie décorée de lignes ondulées ou de zigzags.

C'est en Géorgie qu'apparut l'un des premiers foyers métallurgiques. La culture kouro-araxe (IIIe millénaire av. J.-C.) se caractérise par un bronze constitué d'un mélange habilement dosé de cuivre et d'alliages divers. Cette culture florissante, tant en Géorgie qu'en Arménie, créa une poterie originale, peinte en noir ou en rouge, au poli d'un beau lustre métallique. L'un des décors préférés est une série de spirales en relief.

Parmi plusieurs cultures très évoluées de l'âge du bronze, on distingue en particulier celle de Trialeti, en Géorgie méridionale, bien connue depuis les fouilles de Boris Kuftin. Les peuples de Trialeti étaient de prospères tribus pastorales ; ils inhumaient leurs chefs sur de grands chariots à quatre roues que l'on a retrouvés. Des objets précieux en poterie peinte, des récipients d'or et d'argent, des fers de lance et des bijoux personnels étaient enterrés en même temps que les cadavres.

L'architecture

Les origines de l'architecture géorgienne remontent à la plus lointaine antiquité. La Géorgie abonde en anciennes structures mégalithiques. Outre les dolmens à signification funéraire, on a recensé de grands monolithes dressés, ainsi que des murailles « cyclopéennes » faites d'énormes blocs de pierre grossièrement assemblés sans mortier. Au cours de l'âge du bronze, d'imposants remparts de mégalithes furent édifiés ; ils abritaient les gens et leurs troupeaux pendant les périodes de troubles.

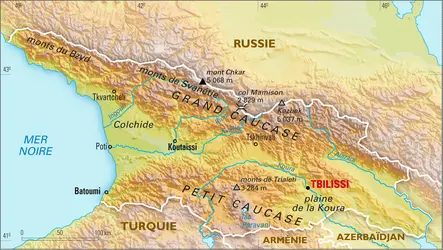

Des formes architecturales plus raffinées firent leur apparition en Géorgie à partir du viiie siècle avant J.-C. avec le début de l'âge du fer. Apollonios de Rhodes décrit dans ses Argonautiquesle palais et les jardins du roi Aiétès, père de Médée, situés à proximité de la moderne Kutaïssi en Géorgie occidentale, « entourés de murs et de vastes grilles et de colonnes alignées soutenant les murs ; et l'édifice était couronné d'une voûte de pierre reposant sur des triglyphes de bronze [...] Et aux alentours s'étendaient des vignobles en plein épanouissement, aux pampres élevés couverts de jeunes et vertes feuilles. » Dans ses Dix Livres d'architecture (De Architectura, 27 av. J.-C.), Vitruve donne une description intéressante des maisons de bois caractéristiques de l'ancienne Colchide construites selon la technique dite de la « voûte en lanterne ». En Géorgie, on les appelle darbazi. L'élément central est constitué par un dôme pyramidal en encorbellement ; ces maisons sont en partie souterraines, ce qui les protège de la neige en hiver. Les Romains qui vinrent en Géorgie après l'invasion de Pompée (66-65 av. J.-C.) introduisirent un grand nombre de formes caractéristiques de l' architecture romaine. Les ruines de l'ancienne capitale royale d'Ibérie (Géorgie orientale), à Mtskhéta-Armazi, près de Tbilissi, sont à cet égard très intéressantes. Les vestiges d'importants thermes romains, des mausolées et une acropole témoignent de l'influence de Rome, au moins sur la Cour et l'aristocratie.

L'architecture géorgienne est célèbre par ses églises. Les Géorgiens furent convertis au christianisme par sainte Nino vers 330, une génération après que saint Grégoire l'Illuminateur eut converti l'Arménie. Malgré de nombreux caractères distinctifs, les architectures géorgienne et arménienne évoluèrent de façon similaire. Les premières églises étaient de simples édifices en bois ; c'est au ve siècle qu'elles furent généralement remplacées par des basiliques de pierre, sans doute sous l'influence syrienne.

Cette architecture atteignit un premier épanouissement avec des chefs-d'œuvre tels que la basilique triple de Bolnisi (478-493). Puis les Géorgiens et les Arméniens, en reliant coupole et base cruciforme grâce à une ingénieuse utilisation de la trompe et du pendentif, créèrent des œuvres originales, telles l'église du monastère de Djvari, située sur une colline dominant Mtskhéta, et celle de Rhipsimé, à Echmiadzine, l'une et l'autre datant de 600 environ. On construisit aussi des églises rondes dont le plus beau spécimen est celle de Bana, dans la province de Tao, dans le sud-ouest du pays.

L'architecture religieuse géorgienne parvint à sa pleine maturité au xe siècle, après trois siècles de domination et d'oppression arabe, les musulmans interdisant que des églises fussent bâties en grand nombre. Les plus belles cathédrales de cette époque sont édifiées dans les provinces du Sud-Ouest, Tao, Klardjétie, Chavchétie et Oshki, sur le Tortum (qui fait maintenant partie de la Turquie). Edifiée entre 958 et 966 par le Duc des ducs Bagrat et le magistros David, la cathédrale d'Oshki, qui allie harmonieusement le plan basilical et le plan central, possède un chœur, une nef, des transepts et, au centre de la croix, une coupole à tambour surmontée d'un toit conique. Longue de trente-huit mètres, large de trente-six et haute de quarante, la cathédrale d'Oshki, avec ses pierres richement sculptées et ses immenses colonnes, est à considérer comme un antécédent des cathédrales romanes et gothiques de l'Europe occidentale.

Parmi les merveilles de l'architecture religieuse de la Géorgie, on citera encore la cathédrale de Bagrat, à Kutaïssi (1003), détruite par les Turcs en 1691 ; la cathédrale du Pilier de Vie de Mtskhéta, construite par le Maître Constantin Arsoukidzé entre 1010 et 1029, la cathédrale d'Allaverdi, à Kakhéti, et l'ensemble monastique de Ghélati, proche de Kutaïssi, achevé sous le règne du célèbre héros géorgien, le roi David le Constructeur (1089-1125). Toutes ces cathédrales étaient somptueusement décorées de sculptures en pierre et en bois, en particulier des vignes entrelacées et des animaux fantastiques.

Les Géorgiens excellaient aussi dans l'art de construire châteaux et forteresses rendus nécessaires par l'état d'anarchie propre aux temps féodaux. Il existe plusieurs villes creusées à même le rocher, par exemple Uplis-tsikhé, près de Gori, qui remonte à l'époque gréco-romaine. La plus célèbre est la fameuse cité de roc de Vardzia qui totalise quelque cinq cents salles et logements, y compris des chapelles, des salles de banquet, des celliers, des étables, tous communiquant entre eux grâce à un labyrinthe d'escaliers et de couloirs. Vardzia est associée à l'âge d'or de la reine Tamar (1184-1213), dont le poète Chota Roustavéli a chanté le règne.

Les arts du métal

À l'Âge du bronze moyen (env. 1500 av. J.-C.), de nombreuses techniques avaient été mises au point dans le domaine de la métallurgie en Géorgie : coulage, forgeage, repoussage, découpage, estampage, polissage et brunissage. On connaissait aussi les bijoux niellés. Certains objets d' or et certains filigranes trouvés dans les sépultures trialetirappellent les modèles sumériens, encore que leur facture ait déjà des caractères locaux et individualisés. Les ceintures de bronze de la même période sont finement gravées de scènes de chasse ou de scènes rituelles.

La culture kobano-colchidienne (900-600 av. J.-C.) a produit un unique type de hache, au décor délicatement ciselé où le svastika apparaît souvent. Cette culture a exercé une grande influence sur le style animalier scythe, particulièrement dans les boucles rectangulaires des ceintures de bronze décorées au centre d'un animal stylisé, peut-être un loup totem.

Le trésor d'Akhalgori, datant du ve siècle avant notre ère, recèle d'admirables spécimens d' orfèvrerie et des bijoux d'or où se confondent l'influence achéménide et l'inspiration géorgienne locale. Cette tradition se poursuit à l'âge classique, notamment en ce qui concerne les colliers d'or, les intailles et autres objets de luxe, commandés par la cour royale de Mtskhéta-Armazi et la noblesse. La période sassanide est représentée par des plats d'argent décorés d'un même motif : un cheval devant un autel du feu mazdéen.

Le christianisme stimule l'art du métal sous toutes ses formes. Les joyaux géorgiens, icônes, évangéliaires, plaques, croix processionnelles et pectorales en or ou en argent, ciselés ou repoussés, sont d'une qualité technique et artistique qui n'a jamais été surpassée. Les deux maîtres artisans les plus célèbres sont Beka et Beshken Opizari, qui furent actifs à la fin du xiie et au début du xiiie siècle. L'un des chefs-d'œuvre de Beka est l' icône d'Anchi, conservée avec d'autres icônes géorgiennes au musée d'Art d'État de Tbilissi. Le fleuron de cette collection est un triptyque d'or, connu sous le nom d'icône de Khakhuli, décoré de précieux filigranes et grènetis. Les montures étaient serties de cabochons et d'émaux cloisonnés, technique dans laquelle les Géorgiens étaient particulièrement adroits. Au centre de l'icône de Khakhuli est enchâssée une Vierge d'émail du xe siècle qui, bien que fort endommagée et mutilée, est comparable par sa beauté et son expressivité à la Vierge de Vladimir. Il est intéressant de noter que le style et les techniques des peintres d'icônes médiévales revivent aujourd'hui en Géorgie sous l'impulsion de maîtres comme Irakli Ochiauri.

Miniature et fresque

Au Moyen Âge, la peinture géorgienne s'exerce à deux genres, la miniature et la fresque.

Les manuscrits révèlent un art de la calligraphie très élaboré. À partir de la période des Évangiles d'Adish (897), ils sont régulièrement rehaussés de miniatures polychromes, par exemple les tables canoniques enluminées et les portraits des apôtres des manuscrits évangéliques.

Contrairement aux autres peuples chrétiens d'Orient, les Géorgiens avaient également coutume d'illustrer les récits et les poèmes profanes. Les cycles extraits des versions géorgiennes du Livre des Rois de Firdousi comptent parmi les plus populaires de ces œuvres. Plus tard, à partir du xviie siècle, les manuscrits de L'Homme à la peau de léopard, le chef-d'œuvre de Chota Roustavéli, s'agrémentèrent de miniatures en couleurs, souvent dans le goût persan des Safavis.

On trouve des fresques ou des peintures murales dans la plupart des églises géorgiennes. Elles s'inspirent parfois de modèles byzantins, mais sont moins stylisées et moins sévères. Nombre de saints nationaux figurent sur les murs des lieux de culte en compagnie de portraits des donateurs et de leurs familles. Beaucoup de ces fresques ont été recouvertes de badigeon pendant l'occupation de la Géorgie par les Russes, d'autres sont en mauvais état en raison du vandalisme de la population et des touristes.

XIXe et XXe siècles : les arts plastiques

Les arts plastiques en Géorgie connaissent au xixe siècle une évolution décisive. Cependant, les résultats les plus originaux de cette transformation n'apparaîtront que vers la fin du xixe siècle et au début du siècle suivant. Le fait marquant de la période est l'annexion du pays par la Russie (1801) et les efforts incessants mais relativement infructueux de cette dernière pour russifier le pays. La conséquence essentielle de ce mouvement historique est d'avoir conduit l'art à se dégager progressivement du statut qui était traditionnellement le sien. Au début du xixe siècle, l'art géorgien ressemblait beaucoup à ce qu'il était au Moyen Âge, un art essentiellement religieux ou utilitaire. Hormis quelques portraits des grands souverains du Moyen Âge qui marquèrent l'apogée du royaume de Géorgie, tels David IV le Constructeur (règne de 1089 à 1125) ou la reine Thamar (règne de 1184 à 1213), on répète souvent sans imagination les images saintes élaborées entre le xiie et le xvie siècle ; reproduites en gravures, elles sont diffusées par les marchands ambulants dans les provinces. La créativité des Géorgiens s'est exprimée davantage dans l'artisanat d'art, qui produit de belles pièces de métal repoussé, des broderies, des tapis originaux aux formes géométriques plus sobres que les tapis des voisins perses ou turcs.

L'art géorgien au xixe siècle : entre Orient et Occident

La peinture telle qu'on la connaît en Occident ne va s'étendre en Géorgie – et encore presque uniquement à Tiflis (Tbilissi) – qu'après la conquête russe, et sous l'influence des artistes russes. Il en sera de même de la sculpture, qui jusque-là se limitait à des bas-reliefs, à des décors d'édifices religieux ou de tombeaux.

Parallèlement à ce modèle venu du Nord qui modifie le statut de la représentation plastique, un autre courant venant de l'Orient, principalement de la Perse, va profondément marquer l'iconographie géorgienne. L'influence des peintures persanes de la fin du xviiie et du xixe siècle, connues par des originaux, par des aquarelles ou par des gravures plus modestes apportées par les caravanes, se fait sentir dans les portraits de personnages hiératiques représentés le plus souvent en pied devant un décor réduit à l'extrême. Les traits du visage sont soulignés de noir, les yeux sont fixés sur le spectateur, les gestes figés dans une pose d'attente. Dans le Portrait de Nino Eristavi (Musée national de Géorgie, Tbilissi ; ce musée regroupe l'essentiel des peintures conservées en Géorgie), œuvre d'un artiste inconnu datant de 1829, la fille du prince Tornike de Ksani est représentée de trois quarts, les pieds de profil, comme dans la peinture persane. L'attention de l'artiste s'est portée sur la richesse des vêtements, sur le lourd manteau rouge rehaussé de broderies d'or et sur la robe de gaze blanche. Le regard intense et les sourcils noirs évoquent également l'art persan, tout comme la fleur blanche que la jeune femme porte à la main dans un geste à la fois langoureux et mystérieux. Mais l'arrière-plan, un décor de montagnes enneigées chargé de romantisme, nous indique le nouveau rapport qu'entretiennent les Géorgiens avec leur pays comme au temps du poète Chota Roustavéli (xiie siècle). C'est d'ailleurs en partie au contact des artistes et écrivains russes qui le redécouvrent alors.

La peinture géorgienne moderne va peu à peu se former en assimilant l'iconographie orientale, celle des voisins persans ou turcs, des peuples musulmans du Caucase et même des peuples plus éloignés de l'Asie centrale, tels les Ouzbeks ou les Turkmènes. À la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, Tiflis, malgré ses nouveaux quartiers bâtis à l'occidentale qui la font surnommer le « petit Paris », est encore par bien des traits une cité orientale, avec ses bains maures aux coupoles de céramique bleue, son caravansérail, ses mosquées avoisinant les églises byzantines. Ce décor inspire les peintres auxquels l'imagerie occidentale est de moins en moins étrangère.

À partir des années 1850, les tableaux peints à l'huile sur toile se multiplient en Géorgie. Ce sont le plus souvent des portraits. Les personnages sont représentés presque sans perspective, les visages plats ont des traits stéréotypés. La facture de ces tableaux (par exemple NikolozMoukhran-Batoni et sa famille, œuvre anonyme datée de 1862) rappelle celle des peintres naïfs provinciaux actifs vers 1840 en Europe occidentale ou sur le continent américain, mais ici encore les couleurs, la disposition des personnages dénotent l'influence de l'art oriental. À côté de nombreux artistes restés anonymes, le nom de Grigori Maïassouradzé nous est parvenu. Serf du prince Alexandre Tchavtchavadzé, connu pour ses idées libérales (il était le fils de l'écrivain et patriote Ilia Tchavtchavadzé, tué par la police du tsar en 1907), il avait pris, grâce au prince, des cours auprès de Karl Brullov (1799-1852), le plus célèbre peintre russe de l'époque.

C'est dans cette ligne faite à la fois de répétition naïve du modèle académique et d'attirance profonde pour l'art oriental que va se forger l'art géorgien moderne. Soulignons toutefois qu'on ne peut parler ici d'orientalisme : en Géorgie en effet l'Orient n'est pas perçu comme un monde étranger et l'influence orientale ne se traduit pas, comme dans l'art occidental, par l'utilisation de thèmes orientaux mais par l'assimilation de procédés artistiques propres à la peinture orientale. La seconde moitié du xixe siècle va aussi être marquée en Géorgie par l'apparition d'un art académique entièrement importé de Russie par l'entremise des écoles d'art ouvertes dans le pays. La couleur locale géorgienne s'y manifeste largement dans une thématique mêlant scènes de rue, fêtes villageoises, portraits de types ethniques et personnages en costumes régionaux. L'influence du réalisme de l'école russe des Ambulants y est sensible. Il s'agit d'œuvres souvent assez médiocres, mais qui ont un intérêt historique dans la mesure où ce sera contre leurs auteurs que vont prendre position les jeunes artistes du xxe siècle. Plus tard, dès les années 1930 et jusque dans les années 1970, comme partout en Union soviétique, ces œuvres serviront de justificatif théorique et pratique à la régression esthétique que propose le réalisme socialiste. Parmi ces peintres, il faut citer Romanoz Gvelesiani (1859-1884), Alexandre Béridzé (1858-1917), Alexandre Mrevlichvili (1866-1933) et surtout Guigo Gabachvili (1862-1936), artiste très prolifique dont les œuvres proposent une chronique très animée de la vie géorgienne de son époque.

L'art géorgien suit alors, avec quelques années de décalage, l'art de la métropole russe, lui-même en retard jusqu'à la fin du xixe siècle sur l'art occidental. Mossé Toïdzé (1871-1953), qui fait la transition entre la génération académique et les jeunes peintres actifs à partir des années 1910, est proche tantôt du fauvisme, tantôt des artistes du Monde de l'art, qui sont l'équivalent russe des nabis.

L'apport de Pirosmani. Identité nationale et avant-garde

C'est dans ce contexte qu'apparaît à la fin du xixe siècle Niko Piromanachvili, dit Pirosmani (1862-1918), le plus grand peintre géorgien, dont l'œuvre se situe au confluent de la tradition naïve et de l'inspiration orientale, selon une constante dans l'art de ce pays. Découvert par un jeune artiste russe d'avant-garde épris de peinture primitive et orientale, Mikhaïl Le Dentu (1891-1917), et par les frères Zdanevitch, Kirill le peintre (1892-1969) et Ilia le poète (1894-1975, le futur éditeur Iliazd), Pirosmani, miséreux et dédaigné par les peintres reconnus, bénéficiera de l'intérêt des futuristes russes et particulièrement des membres du groupe de Mikhaïl Larionov, qui voyaient en lui un Douanier Rousseau géorgien en qui se serait réfugiée la créativité populaire géorgienne.

Pour les jeunes artistes géorgiens, l'art de Pirosmani est une révélation alors que la Géorgie redécouvre sa culture traditionnelle. Au début des années 1930, Pirosmani est considéré comme un prolétarien avant la lettre, ce qui permettra aux artistes géorgiens de s'opposer aux directives moscovites en matière d'esthétique, puis il sera à son tour proscrit dans les années 1940.

Dès 1917, l'expédition menée par l'archéologue Evktime Takaïchvili (1863-1953) à la recherche des ruines d'églises géorgiennes situées au sud-est de la mer Noire, dans les territoires turcs provisoirement occupés par les troupes russes durant la Première Guerre mondiale, permet de redécouvrir ces joyaux qui témoignent de la splendeur de l'art géorgien du Moyen Âge. L'expédition et le trésor qu'elle rapporte (Musée national de Tbilissi) fourniront pour longtemps des thèmes et des formes aux artistes géorgiens. La déclaration d'indépendance des pays du Caucase, puis de la Géorgie, en 1918, coïncide avec la mort de Pirosmani, qui devient le symbole de la renaissance du pays. Les trois années de la République géorgienne indépendante (1918-1921) s'accompagnent d'une libération radicale de l'espace artistique. Tiflis devient le centre d'une avant-garde en pleine effervescence (groupe littéraire et artistique futuriste du 41, groupe symboliste des Cornes bleues, cafés artistiques Le Cabaret fantastique ou Khimérioni...), dont les effectifs s'alimentent continuellement de nouveaux créateurs russes fuyant les combats du Nord et partageant avec les Géorgiens leurs innovations. Le plasticien le plus remarquable de cette avant-garde essentiellement littéraire ou théâtrale est Kirill Zdanevitch, ancien « avenirien » du groupe de Larionov et Gontcharova à Saint-Pétersbourg, peintre cubo-futuriste et dessinateur de talent, expérimentateur de la « peinture orchestrale » (L'Ouragan, vers 1919), qui prône en 1917, la simultanéité de différents styles sur une même toile. Mais il quitte Tiflis en 1920 pour Paris, où il fréquentera l'atelier de Picasso. De retour en 1921, il trouve un pays dirigé par les bolcheviks et vidé d'une grande partie de ses artistes : l'effervescence culturelle des années précédentes n'est plus qu'un mirage.

David Kakabadzé et Lado Goudiachvili

Parmi les jeunes artistes dont l'art va s'épanouir dans le contexte des années 1917-1920, David Kakabadzé (1889-1952) et Lado Goudiachvili (1896-1980) vont s'affirmer comme les grands peintres géorgiens de leur temps. Une partie de leur itinéraire se déroule d'ailleurs en commun. L'un et l'autre ont pris part à l'expédition de Takaïchvili, d'où ils rapportent des centaines de relevés d'ornements géométriques. En 1919, ils obtiennent une bourse d'étude pour Paris. Là, ils fréquentent les dadaïstes et les animateurs de l'Esprit nouveau. À l'origine, excellent peintre figuratif, Kakabadzé est cosignataire avec le peintre russe Pavel Filonov, dès 1914, du manifeste Les Tableaux travaillés jusqu'au bout à Saint-Pétersboug, dans lequel apparaissent les principes de l'art analytique. Il rejoint assez vite les rangs de l'abstraction (Formes abstraites, 1925) après avoir fourni une vision originale du constructivisme (Bateaux à voiles, 1921), exposée dans deux ouvrages théoriques publiés en français (Du tableau constructif, Paris, 1921 ; Art et espace, 1925). Méconnu aujourd'hui en Occident, ce peintre abstrait très original a poussé sans cesse ses expérimentations dans de nouvelles directions : il est également l'inventeur du « stéréocinématographe » (1922), procédé de cinéma en relief.

Sans se poser les mêmes questions formelles, Goudiachvili fréquentera en France les surréalistes et produira des toiles que l'on pourrait qualifier de péri-surréalistes ou de réalistes-magiques (Khachi, ou Repas entre amis, 1919 ; Le Poisson Tskhotshali, 1920). S'y retrouvent des motifs oniriques, fantastiques, souvent tirés des légendes caucasiennes, traités dans un style où fusionnent les enseignements apparemment contradictoires de l'art de la Renaissance et du primitivisme de Pirosmani.

De retour en Géorgie en 1925, Goudiachvili, qui n'a pas abandonné la figuration, aura plus de facilité que Kakabadzé pour s'adapter aux directives officielles. Il est même l'un de ces artistes des républiques non-russes de l'URSS qui, comprenant l'impasse plastique imposée par le réalisme socialiste, trouveront une parade en excipant du caractère « national » de leurs créations pour poursuivre une œuvre en décalage avec le « dogme ». Progressivement, l'art de Goudiachvili se transforme en une peinture de couleur locale, mais ses meilleures toiles restent empreintes d'onirisme (Laissée à son destin, 1955 ; Sérénade à Tsheta, 1958). Il est également à l'origine, en 1928, de l'apparition dans la peinture du thème de Pirosmani, thème que les artistes géorgiens vont décliner sans retenue comme pour contrebalancer leurs portraits de Staline. À son retour en 1929, Kakabadzé se verra reprocher son « formalisme » et devra lui aussi s'appuyer sur l'exemple de l'ornement traditionnel pour faire accepter ses formes tendant à l'abstraction. Cette circonstance favorisera cependant l'une de ses plus belles réussites : ses « paysages abstraits », compromis d'abstraction lyrique et géométrique (Imérétie, 1934), où il parvient à donner à ses œuvres une profondeur que l'on aurait cru jusque-là réservée au trompe-l'œil. Celui qui est actuellement considéré comme le meilleur peintre moderne de Géorgie finira cependant sa vie, après avoir été renvoyé de son emploi à l'École des beaux-arts de Tiflis, sans avoir connu la déstalinisation.

Au moins n'aura-t-il pas connu le goulag, ce qui ne fut pas épargné à Kirill Zdanevitch. Celui-ci, devenu décorateur de théâtre constructiviste, était parti à Moscou pour travailler avec le Lef (Front gauche de l'art) de Maïakovski. Biographe de Pirosmani à son retour, il fut forcé de céder à vil prix sa collection de tableaux du maître et payera son insoumission et son passé futuriste de dix ans de réclusion (1946-1956), à l'époque où le sort des artistes en URSS est le plus sombre.

Peintres des années 1930-1960

À côté de ces peintres qui entretiennent un rapport majeur avec l'avant-garde occidentale, la Géorgie connaît au xxe siècle un grand nombre de peintres moins novateurs, mais qui contribuent toutefois à créer un art géorgien original, caractérisé par son mélange de classicisme et de féerie orientale, ses couleurs chatoyantes, sa tendance à donner du réel une représentation fabuleuse. Dans un style graphique qui emprunte autant à Gauguin qu'aux miniatures persanes, Chalva Kikodzé (1895-1921) peint des scènes de la vie courante auxquelles le hiératisme des personnages confère une tonalité étrange (Khevsourétia, 1920 ; Femme de Gourie, 1921), tandis qu'Éléna Akhvlédiani (1901-1975), obsédée par le thème de la ville, parcourt inlassablement le vieux Tiflis pour fixer sur la toile, dans un style de moins en moins original, de plus en plus proche de celui d'Utrillo, le souvenir des anciens quartiers orientaux avant que les pioches des démolisseurs n'en viennent à bout.

Parmi les nombreux autres peintres qui façonnent ce style géorgien où toute idée d'abstraction ou d'expérimentation formelle a disparu, certains parviennent à fournir quelques œuvres d'exception : Valérian Sidamon-Eristavi (1889-1943) et Ketevan Magalachvili (1894-1973), qui excellent dans les portraits ; des peintres spécialisés dans les scènes historiques ou légendaires, Sergo Kobouladzé (1909-1978), Ekatérina Bagdavadzé (1916-1975) ; des paysagistes ayant adopté les principes de construction de Kakabadzé, Apollon Koutatéladzé (1900-1972) et son fils Gouram. Les meilleures œuvres de l'époque rappellent Ignacio Zuloaga, auquel Goudiachvili qui l'admirait fait clairement référence dans ses toiles peuplées de nains et d'infirmes, et même quelquefois Delvaux ou Balthus, que les artistes géorgiens ignoraient pourtant.

De cette liste, la sculpture est presque absente. On peut citer quelques noms seulement : Yakov Nikoladzé (1876-1951), ancien élève à Paris de Rodin, qui poursuit le style de son maître jusqu'à la fin des années 1940, et dans son sillage Niko Kandélaki (1889-1970), dont les bronzes sont déjà plus fades. En sculpture, l'abstraction est représentée uniquement par David Kakabadzé, auteur dans les années 1920 de constructions en bois ou en métal, proches des assemblages dadas ou constructivistes. En revanche, la sculpture pompeuse et monumentale (Le Père du soldat, 1967, de Mérab Berdzenichvili, au mémorial de Gourdjaani près de Tbilissi) a les faveurs de l'État soviétique. Cette voie est poursuivie après la disparition de l'URSS par Zourab Tséretelli, autre sculpteur grandiloquent chargé en Russie de commandes officielles (monument à Pierre le Grand, Moscou, 1997).

Vers un renouveau

Il faut attendre la fin des années 1970 pour voir une nouvelle génération s'intéresser de plus en plus ouvertement aux réalisations de l'avant-garde que cinquante ans de diktat académique n'ont pas tout à fait gommé de la mémoire collective. Encore la plupart des artistes restent-ils tributaires des commandes officielles, mais beaucoup préfèrent travailler pour le théâtre ou pour le cinéma, lequel, en Géorgie, atteint alors des sommets avec des metteurs en scène comme Sergueï Paradjanov, Tenguiz Abouladzé ou Otar Iosséliani.

Tenguiz Mirzaachvili (né en 1939), dans ses toiles aux tons terreux montrant des formes comme noyées dans le brouillard, est le représentant le plus authentique d'une figuration abstractisante modeste et inquiète. Mais c'est souvent chez les descendants des pionniers du début du xxe siècle que s'observe cette mutation. Karaman Koutatéladzé (né en 1959), petit-fils de Kirill Zdanevitch, reprend le flambeau de l'abstraction lyrique. Décorateur de théâtre, le fils de David Kakabadzé, Amir Kakabadzé (né en 1941) produit en solitaire, presque sans contact avec l'Occident, des tableaux d'inspiration surréaliste qui évoquent Tanguy ou Dali.

À la même époque, l'artisan d'art Goudji (né en 1941, travaillant à Paris où il a reçu le titre de maître d'art en 1998), orfèvre raffiné créateur de sculptures-bijoux alliant les formes modernes au savoir-faire géorgien séculaire du travail des métaux et des pierres semi-précieuses, obtient un succès international justifié. Comme Rézo Gabriadzé, également scénariste, qui a révolutionné l'art de la marionnette qu'il met au service d'un univers onirique et sombre (La Bataille de Stalingrad, 1997).

À partir de 1989 et du mouvement de revendication de la souveraineté géorgienne, le renouveau artistique s'accélère. L'exposition rétrospective des frères Zdanevitch au Musée national de Géorgie, en décembre 1989, favorisera les retrouvailles avec l'avant-garde du début du siècle. Pour la première fois réapparaissent des œuvres cachées pendant soixante-dix ans, représentatives du bouillonnement artistique de la Géorgie indépendante de l'époque 1918-1921, mais aussi les travaux d'éditions d'art d'Ilia Zdanevitch (Iliazd) exécutés à Paris dans l'entourage et avec la participation de Picasso, d'Ernst, de Giacometti...

Au début des années 1990, alors que sévissent les directives extrêmement réactionnaires, en art, définies par la dictature de Zviad Gamsakhourdia (1990-1991), les jeunes artistes géorgiens renouent avec la tradition du voyage à Paris, auquel va bientôt succéder, pour les plus fortunés, une nouvelle destination, les États-Unis.

L'abstraction un peu froide de Nana Bagdavadzé (née en 1959), à l'opposé les chaudes abstractions de Karaman Koutatéladzé et les toiles fantastiques de Vaho Mouskhéli (né en 1957) remportent un grand succès aux États-Unis. En France, la figuration libre, dans la veine primitiviste pastichant l'art brut, exploitée par Kako (né en 1960 et établi à Paris), est appréciée. Pendant quelques années, on a pu toutefois craindre que, mis brutalement au contact de l'art occidental et du marché des galeries, les meilleurs de ces artistes ne perdent en authenticité. Il semble que ce danger soit écarté. Les jeunes artistes géorgiens assimilent très vite les expériences de l'art contemporain occidental, comme en témoignent le conceptualisme de Koka Ramichvili (né en 1956 ; projet évolutif Pronostic éventuel, depuis 1996 présenté en France par une exposition itinérante) ou d'Oleg Timchenko (né en 1956) ; les performances vidéo et le body art d'Iliko Zaoutachvili (née en 1952), hantée par le problème de l'identité (Am I you ?, 1998), qui est une pionnière en ce domaine dans son pays (ses premières expériences remontant au début des années 1980).

Parmi les artistes les plus jeunes, il faut citer Manana Dvali (née en 1965) et Chalva Khakhanachvili (né en 1964), seul ou en collaboration avec Niko Tsetskhladzé (née en 1959 ; Station 0, 1999). La sincérité, la sensibilité et la chaleur qui traversent la vision qu'ont ces artistes géorgiens de l'art contemporain constituent une signature originale, appréciée dans les Salons internationaux où ils sont désormais présentés. Mais en Géorgie comme ailleurs les artistes doivent se préserver du danger d'un nouvel académisme en partant de propositions conceptuelles répétées sans discernement. Après plusieurs décennies d'isolement, la Géorgie se trouve confrontée aux problèmes esthétiques qui divisent le monde de l'art.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Christophe CHICLET

: docteur en histoire du

xx e siècle de l'Institut d'études politiques, Paris, journaliste, membre du comité de rédaction de la revueConfluences Méditerranée - Régis GAYRAUD : docteur en slavistique, maître de conférences de russe à l'université de Clermont-Ferrand-II-Blaise-Pascal

- David Marshall LANG : professeur à l'École d'études orientales et africaines, université de Londres Royaume-Uni)

- Kalistrat SALIA

: professeur honoraire de lettres, directeur-rédacteur de la revue

Kartvélologie Bedi Kartlisa (Études géorgiennes et caucasiennes) - Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

GÉORGIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABKHAZIE

- Écrit par Pierre CARRIÈRE

- 330 mots

- 1 média

-

ADJAR

- Écrit par Charles URJEWICZ

- 730 mots

L'une des nombreuses ethnies constituant la nation géorgienne. Les Adjar ou « Adjareli » habitent dans la république autonome d'Adjarie située dans le sud-est de la Géorgie et faisant partie de cette dernière. Recensés jusqu'en 1926 (ils étaient alors 71 390), ils sont désormais...

-

ĀQĀ MOHAMMAD KHĀN ou AGHĀ MUḤAMMAD KHĀN (1742?-1797) shāh de Perse (1796-1797)

- Écrit par Jean CALMARD

- 1 094 mots

Réunificateur de la Perse après la désagrégation de l'empire de Nāder Shāh (1736-1747) et la période troublée de luttes pour la succession de Karim Khān Zand (1750-1779), Āqā Mohammad Khān est le fondateur de la dynastie des Qādjār (1794-1925) sous laquelle la Perse subit des changements...

-

ARDZINBA VLADISLAV (1945-2010)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 253 mots

- Afficher les 19 références

Voir aussi

- GOURIE

- MINGRÉLIE

- KOUTAÏSSI

- IMÉRÉTIE

- ISLAM, histoire

- IRAKLI II ou HÉRACLIUS II (1720-1798) roi de Kakhétie (1744-1798) et de Kartli (1762-1798)

- ELBROUZ MONT

- KAZBEK

- IBÉRIE ROYAUME D'

- KARTLI

- KAKHÉTIE

- LAZIQUE

- RUSSIE FÉDÉRATION DE

- VARDZIA

- KOBANO-COLCHIDIENNE CULTURE

- OSHKI CATHÉDRALE D'

- GÉORGIENNES LANGUE & LITTÉRATURES

- GÉORGIEN ART

- OR ORFÈVRERIE D'

- OCHIAOURI IRAKLI (1924- )

- MINORITÉS

- PIERRE, architecture

- OSSÉTIE

- BATOUM

- GUERRE CIVILE

- PEINTURE MURALE

- ZDANEVITCH KIRILL (1892-1969)

- SAAKACHVILI MIKHAÏL (1967- )

- ABKHAZES

- STALINISME

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- CHRÉTIEN PRIMITIF ART

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- CEI (Communauté des États indépendants)

- BOIS, architecture

- DISSIDENTS, URSS et Europe de l'Est

- VILLE, urbanisme et architecture

- ADJARIE RÉPUBLIQUE AUTONOME D'

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- MÉTALLURGIE, histoire

- URSS, histoire

- ROMANTISME, littérature

- ROMAINE ARCHITECTURE

- ANTIQUITÉ, architecture

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- COLCHIDE

- BAGRATIDES LES

- THAMAR (1165 env.-1213) reine de Géorgie (1184-1213)

- SVANÉTIE

- TRANSCAUCASIE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- MARGVELACHVILI GUIORGUI (1969- )

- COUVRE-FEU