GHANA

| Nom officiel | République du Ghana |

| Chef de l'État et du gouvernement | John Dramani Mahama - depuis le 7 janvier 2025 |

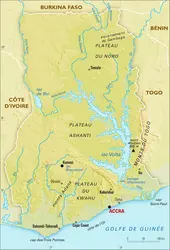

| Capitale | Accra |

| Langue officielle | Anglais |

| Population |

33 787 914 habitants

(2023) |

| Superficie |

238 530 km²

|

Article modifié le

Le Ghana indépendant

Les années d'espoir

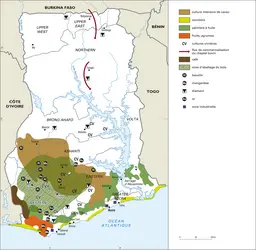

En quelques mois, le C.P.P. et le N.L.M. parviennent à un accord et l'indépendance est proclamée le 6 mars 1957. Le Ghana (le choix du nom, référence à un glorieux empire médiéval situé bien plus au nord, souligne les ambitions de Nkrumah) est le premier des pays africains colonisés à accéder à l'indépendance : il tient alors une position de leader, voire de modèle, incarne maints espoirs de libération et se situe au cœur d'importants débats sur l'émancipation des peuples noirs et le panafricanisme. Nkrumah (rebaptisé Osagyefo, ou le Rédempteur) prend alors une place prépondérante dans le Mouvement des non-alignés – ce qui lui vaut les critiques de l'Occident – et développe de grands desseins pour la nouvelle nation. Son premier plan quinquennal prévoit des dépenses de 120 millions de dollars, à comparer aux 12 millions de dollars sur dix ans envisagés par les autorités coloniales. Il fait le choix d'une économie mixte, avec un important secteur public, mais fait appel aux capitaux privés, notamment pour développer l'industrie et sortir de la dépendance à l'égard de l'étranger. Pour répondre aux besoins énergétiques de cette nouvelle politique, le barrage d'Akosombo, sur la Volta, est construit avec le concours des États-Unis et inauguré en 1966 ; en amont se trouve le plus grand lac artificiel du monde. Outre l'amélioration du réseau de transport, les premières années de l'indépendance voient aussi la mise en place d'un État-providence, avec le développement de l'instruction (école primaire puis secondaire gratuite, ouverture de la deuxième puis de la troisième université du pays) et des services de santé (édification d'hôpitaux modernes dans les grandes villes).

Le début des difficultés et de l'instabilité

Rapidement, le pays se trouve en butte à de graves difficultés économiques dues au coût de ces travaux et à la baisse des prix du cacao, dont les revenus ne compensent pas l'amenuisement des réserves nationales. L'opposition tente de déstabiliser le pouvoir par tous les moyens (sabotage, espionnage, coups d'État manqués, tentative d'assassinat...), en partie en réponse à la dérive autoritaire de Nkrumah. Dès 1958, des opposants avaient été emprisonnés sans procès, sous le coup de lois antisédition (Danquah mourra en prison en 1965). Après la proclamation de la Ire République en 1960, le pouvoir devient franchement autoritaire. Cependant, Nkrumah demeure populaire, comme le prouve son élection au suffrage universel comme président, après une écrasante victoire sur J. B. Danquah. En 1964, un référendum instaure un régime de parti unique : désormais, seul le C.P.P. est autorisé.

En février 1966, alors que Nkrumah est en voyage à l'étranger, un coup d'État militaire renverse son gouvernement ; il ne reviendra pas au Ghana et mourra en Roumanie en 1972. Les auteurs du putsch invoquent le caractère dictatorial du régime et affirment vouloir lutter contre la crise économique. Paradoxalement, durant les trois ans de régime militaire, les libertés publiques sont rétablies et le gouvernement parvient à renégocier la dette publique avec le F.M.I. En 1969, le pouvoir est rendu aux civils et la IIe République est proclamée, avec une Constitution accordant plus de pouvoir au chef du gouvernement qu'au chef de l'État. Le nouveau Premier ministre, Kofi A. Busia, dont le People's Party a remporté les élections, met l'accent sur le développement rural et sur la liberté d'expression. Mais les espoirs de redressement économique sont vite déçus : corruption et mauvaise gestion n'épargnent pas le nouveau régime. On recommence à évoquer avec nostalgie Nkrumah et, au bout de trois ans, la situation économique est si dramatique que la monnaie nationale doit être dévaluée de 44 p. 100.

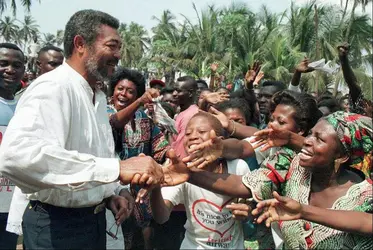

Cette mesure précipite un deuxième coup d'État militaire en janvier 1972. Le nouveau régime, dirigé par le général Acheampong, se caractérise par son impéritie et sa gestion dramatique, entraînant une inflation de 130 p. 100 par an. Le pays est plongé dans la misère, la corruption atteint des sommets et la répression contre les opposants est très sévère. En juin 1979, le lieutenant Jerry Rawlings fomente un contre-coup d'État, qui se soldera par l'exécution de plusieurs dirigeants, dont Acheampong. Rawlings, dont l'ambition est d'épurer la vie politique, liquide aussi des membres de la société civile, accusés d'être des profiteurs.

Cependant, il fait voter une troisième Constitution, autorise le multipartisme et la tenue d'élections libres et promet de rendre le pouvoir aux civils, ce dont il s'acquitte dès septembre 1979, lorsque Hilla Limann devient le nouveau chef de l'État (IIIe République). Ce gouvernement, qui se veut plus pragmatique que politique, sera lui aussi de courte durée. Dans un contexte difficile, il connaît quelques succès diplomatiques et économiques, mais les résultats sont insuffisants et Rawlings organise un deuxième coup d'État militaire en décembre 1981.

Les années Rawlings

Cette fois, Rawlings restera au pouvoir plus de dix ans comme chef militaire, puis huit ans comme chef d'État élu. Il s'appuie sur le Provisional National Defence Council (P.N.D.C.), dont sont issus les membres du gouvernement (dont plusieurs civils), qui chapeaute toute la société, dans une grande tentative autoritaire de lutte contre la corruption, l'injustice et l'indiscipline.

Mais c'est aussi le moment où ce gouvernement, qui se dit révolutionnaire, se tourne vers le F.M.I., la Banque mondiale et divers organismes dépendants de l'O.N.U., pour obtenir de l'argent destiné au développement du pays (adduction d'électricité, d'eau...). Ces organismes imposent des plans d'ajustement structurel dont les conséquences, comme ailleurs, sont la réduction drastique du nombre de fonctionnaires, des dépenses de santé et d'éducation, la dévaluation dramatique de la monnaie et une énorme inflation, paupérisant toute la population. En guise de compensation sont accordées au Ghana des aides pour amoindrir l'effet de ces plans tandis que l'État fait appel à des organisations non gouvernementales pour prendre en charge le développement du pays. Si le régime s'est caractérisé, au début, par une forte répression (exécutions, emprisonnements, disparitions inexpliquées d'opposants), entraînant une véritable « culture du silence », on assiste, à la fin des années 1980, à de nouvelles demandes de démocratisation. En 1988, Rawlings prévoit le retour au pouvoir civil avec représentation du peuple et propose une Constitution, votée par référendum en 1992. Fondant la IVe République, cette Constitution stipule néanmoins que les membres de la junte au pouvoir ne pourront jamais être poursuivis pour leurs agissements pendant le régime militaire...

La tenue d'élections, prévue pour novembre 1992, relance la libéralisation des partis politiques. Rawlings prend la tête du National Democratic Congress (N.D.C.) pour affronter Albert Adu-Boahen (New Patriotic Party, N.P.P.). Sans surprise, il est réélu, après un scrutin que les observateurs internationaux considèrent comme « libre et juste », en dépit d'une campagne électorale où le chef d'État sortant a bénéficié de fonds publics considérables. Par ailleurs, seulement 48 p. 100 des inscrits étant allés voter, l'opposition, qui réclamait la refonte des listes électorales, boycotte les élections législatives suivantes, d'où la très large victoire du N.D.C.

La reconversion de Rawlings en chef d'État élu est lente mais plutôt couronnée de succès. Les chiffres de l'économie continuent de progresser avec l'augmentation des volumes à l'import-export, et l'accent est mis sur un nouveau secteur, le tourisme. Mais la hausse constante des prix continue à rendre la vie quotidienne très dure.

Vers la démocratie politique ?

Réélu en 1996, Rawlings passe néanmoins la main à l'un de ses opposants, John Kufuor, le leader du N.P.P., en 2000, lors d'élections unanimement saluées pour leur régularité. Kufuor, réélu en 2004, représente plutôt la fraction ashanti de la nation ; pourtant, il parvient à incarner l'unité nationale, dans un contexte où la Côte d'Ivoire voisine est en proie à de graves conflits politico-ethniques. Ceux-ci pourraient ne pas épargner le Ghana, comme l'ont montré les sérieux troubles de 1994, dans le nord du pays. Aujourd'hui, l'alternance politique paraît fonctionner de façon satisfaisante, dans un pays où la corruption, sans avoir disparu, ne mine plus le système. Pour autant, la tâche reste immense pour désenclaver certaines régions, développer les services d'éducation et de santé (redevenus payants) et réduire le fossé grandissant entre riches et pauvres, dans un système économique où la justice sociale n'a guère de place. John Atta Mills, adversaire de Kufuor en 2000 et 2004 et leader du National Democratic Congress (N.D.C.), remporte l’élection présidentielle en 2008. Il meurt en 2012, et son ancien vice-président John Dramani Mahama est élu à la tête de l’État en décembre de la même année. Son parti, le N.D.C., conserve la majorité au Parlement.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Monique BERTRAND : géographe, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (U.R. 013, migration, mobilités et peuplement)

- Anne HUGON : maître de conférences en histoire à l'université Paris-I, agrégée d'histoire, membre de l'Institut universitaire de France

Classification

Médias

Autres références

-

ACCRA

- Écrit par Pierre VENNETIER

- 430 mots

- 1 média

Capitale du Ghāna, Accra est née vers la fin du xvie siècle avec l'installation, sur la rive orientale du Korle Lagoon, d'un petit village, Ga. La fondation, entre 1650 et 1680, de trois forts (Fort James, par les Anglais, Fort Crevecœur par les Hollandais, Christiansborg Castle, par les Danois),...

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

...1949 ; un processus constitutionnel lui permit d'accéder au partnership dès 1951 et à l'indépendance complète, le 6 mars 1957 ; la Gold Coast, devenue le Ghāna, fut ainsi la première colonie d'Afrique noire à accéder à la souveraineté internationale. En fait, l'exemplarité du cas provint essentiellement... -

ARMAH AYI KWEI (1939- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 346 mots

L'œuvre du romancier ghanéen Ayi Kwei Armah traite de la corruption et du matérialisme dans l'Afrique contemporaine.

Né en 1939 à Takoradi, dans la colonie de la Gold Coast (auj. au Ghana), Ayi Kwei Armah fréquente les écoles missionnaires locales, puis le collège d'Achimota. En 1959, il...

-

ASHANTI ou ACHANTI

- Écrit par Paul MERCIER

- 1 156 mots

- 1 média

Les Ashanti (ou Asante) étaient, d'après les estimations démographiques de 2000, plus de 1 500 000, vivant dans les régions centrales de la république du Ghāna. Ils y ont imposé leur suprématie politique aux xviiie et xixe siècles, et les contrecoups de leurs opérations militaires...

- Afficher les 20 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- LIMANN HILLA (1934-1998)

- HYDROÉLECTRICITÉ

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- MATIÈRES PREMIÈRES

- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR

- NON-ALIGNEMENT

- KUFUOR JOHN (1938- )

- COMMERCE, histoire

- AKAN ROYAUMES

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- ÉCONOMIE MIXTE

- COUP D'ÉTAT

- AKOSOMBO BARRAGE D'

- EXPORTATIONS

- URBANISATION

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- ACHEAMPONG IGNATIUS KUTU (1931-1979)

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- OR PRODUCTION DE L'

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE