GLACIERS

Article modifié le

Fluctuations, avancées et retraits catastrophiques

Fluctuations des glaciers tempérés

Les positions des fronts des glaciers sont relevées annuellement en Suisse depuis plus d'un siècle, et cet exemple a été suivi par d'autres pays. Un recul a prédominé, paroxysmal autour de 1950. Mais les avances et reculs des divers glaciers ne sont pas en phase : ainsi le glacier des Bossons avance (en gros) depuis 1955, celui du Trient depuis 1962 et la mer de Glace depuis 1970. L'interprétation de ces variations annuelles est difficile. On y voit plus clair en relevant tous les ans les niveaux de sections transversales du glacier, et les vitesses superficielles, en des emplacements fixes, puis en cherchant à les corréler aux bt des années antérieures. Il apparaît qu'une avancée ou un retrait, ce qui est le cas actuellement, du front d'un glacier tempéré peut avoir trois causes : 1o le bilan cette année a été supérieur (ou inférieur) à la normale (bt positif [ou négatif]) ; 2o il arrive au front une onde de crue ; 3o les vitesses de glissement ont augmenté ou diminué ; 4o une modification climatique pluri-annuelle.

Une « onde de crue », ou « onde cinématique », est une intumescence de quelques mètres de hauteur (parfois 20 ou 30 m), et de plusieurs kilomètres de longueur, qui se propage vers l'aval trois à cinq fois plus vite que la glace. Cette vague provient d'une zone en amont où le glacier, plus mince et plus étalé, a mieux profité d'une série de bilans antérieurs favorables. La durée qu'elle met pour atteindre le front, variable selon les glaciers, explique les déphasages d'un glacier à l'autre.

Une théorie a été développée pour rendre compte de ces ondes de crue. On envisage de petites perturbations autour d'un état de régime et on admet que, d'une part, seul le frottement local retient le glacier, comme dans le modèle très simple traité ; d'autre part, la vitesse de glissement est donnée par la loi de Weertman, et croît donc comme le carré de l'épaisseur. Il résulte de cette théorie que, en un lieu donné, les vitesses doivent augmenter l'année où y passe l'onde de crue.

Cette théorie est inexacte dans le cas de glaciers de vallée : l'étude de la mer de Glace et du glacier d'Argentière a montré que les vitesses augmentaient ou diminuaient simultanément sur tout un tronçon de glacier de vallée, long de 5 kilomètres ou davantage. Cela est lié à de forts glissements (cf. Lois de frottement à propos de la résistance « globale » qui contrôle les vitesses).

De plus, il ne s'agit pas toujours de petites fluctuations autour d'un état de régime. Il semble exister des zones stables et des zones instables pour le front. Celui-ci peut, de loin en loin, avancer ou reculer rapidement d'une zone stable à une autre – ce fait est très net et incontestable pour les glaciers marins, se terminant dans un fjord.

Effets morphologiques

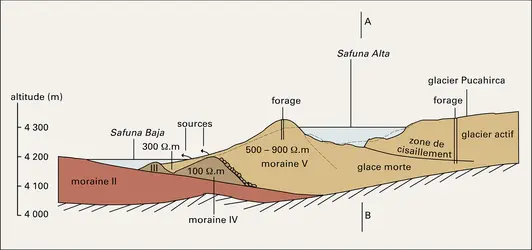

C'est lorsqu'un glacier avance sur un terrain meuble (sédiments, ancienne moraine en nappe ou roche fracturée par les alternances de gel et dégel) qu'il a la plus grande action géomorphologique. Le bourrelet qu'il peut pousser devant lui, à la façon d'un bulldozer, est rarement important, mais des débris rocheux s'incorporent aux couches basales (probablement grâce au processus de fonte et regel simultanés), et viennent finalement aboutir en surface, où ils forment une moraine d'ablation. Lorsque le glacier recule, des masses de glace « morte », protégée par cette moraine, peuvent subsister longtemps en aval du nouveau front.

Lorsque le bilan (négatif) est uniforme sur toute l'extrémité de la langue, on peut, au lieu d'un recul du front, voir apparaître sur la langue des mares surglaciaires qui grossissent et se réunissent pour former un grand lac surglaciaire (cf. fig.), puis un lac emprisonné entre le glacier et une moraine frontale en arc (vallum morainique). À la suite d'infiltrations croissant exponentiellement (renards), ou d'un débordement de l'eau par-dessus la moraine causant une très rapide érosion régressive et une brèche dans la moraine, ce lac terminal peut se vidanger brutalement, provoquant une lave de boue et de rochers.

La destruction catastrophique de tels lacs, haut perchés dans la cordillère Blanche du Pérou, a eu lieu huit fois entre 1932 et 1950 (cf. fig.). En 1941, il y eut plus de 6 000 morts dans la ville de Huaraz, et en 1945 le site archéologique de Chavín fut détruit. Déjà en 1725, la disparition de la bourgade d'Ancash avait causé 2 000 victimes. À plus basse altitude, le cône d'épandage de la lave constitue un « sandur ». Par la suite, des travaux furent exécutés pour prévenir ces sinistres. Ce phénomène dut être fréquent à la périphérie des Alpes à la fin de l'âge glaciaire.

Pour certains glaciers, il n'existe pas d'état de régime. Périodiquement, tous les dix à cent ans, apparaît un très fort glissement qui les fait s'étaler, le front avançant de plusieurs kilomètres en quelques mois. Cette avance catastrophique (catastrophe étant pris au sens mathématique d'événement irréversible), est appelée « surge ». Entre deux avances, l'absence de glissement les rend presque stagnants, leur partie haute gonfle et leur partie basse fond.

De tels glaciers sont parfois l'affluent d'un glacier composé ; ils sont alors faciles à déceler sur les photographies aériennes car leurs avances périodiques ont refoulé les moraines médianes du glacier composé. De nombreux exemples ont été observés en Alaska (2 p. 100 des glaciers) ; quelques-uns dans le Tianshan et le Pamir, dans les Andes de Santiago, et un en Islande.

Le plus souvent, mais pas toujours, ce sont des glaciers légèrement froids. Leur base ne doit atteindre le point de fusion que lorsqu'ils ont acquis une certaine épaisseur. Les études faites sur le Variegated Glacier (Alaska) montrent que l'avance catastrophique y est précédée par une période d'accumulation d'eau sous-glaciaire, conséquence d'un mauvais drainage, laquelle permet localement l'apparition du glissement. Le Variegated atteignit, pendant le surge de 1982, 60 mètres par jour. La zone de glissement s'est étendue d'année en année jusqu'à intéresser toute la langue.

On a signalé des avances catastrophiques, d'ampleur modeste et isolées, amorcées par une série d'années aux bilans favorables. Par exemple sur le Vernagtferner (Tyrol), en 1899, sur le glacier de Gébroulaz (Vanoise) en 1928. Dans les Andes de Santiago, certains glaciers rocheux semblent être d'anciennes langues glaciaires extrêmement chargées en débris apparues lors d'avances catastrophiques. (Un « glacier rocheux » est une langue de moraine qui, lorsqu'elle est jeune, s'écoule à des vitesses de l'ordre du mètre par an, et peu encore renfermer de la glace morte en profondeur.) D'autres glaciers rocheux, formant des épaulements sur le flanc des vallées, proviennent du glissement, de la solifluxion, d'un petit « glacier enterré » (strates d'éboulis estivaux alternant avec des strates de glace issues des neiges hivernales).

Températures dans les glaciers froids

Avant d'aborder l'évolution des nappes de glace froide, examinons quel est l'état de régime, constant au cours du temps, qu'on peut y trouver.

S'il n'y avait pas d'écoulement, la température augmenterait linéairement avec la profondeur ; d'environ 1 degré par 40 mètres, si la base est froide et si tout le flux géothermique est évacué, plus lentement si la base est au point de fusion et si une partie du flux géothermique sert à fondre de la glace. Mais comme, en zone d'accumulation, la glace se meut vers le bas et met du temps à se réchauffer, la température reste d'abord voisine de la température de surface. Ce n'est que près de la base que le gradient vertical de température atteint 1 degré par 40 mètres (ou même plus, car la chaleur produite par la déformation doit être évacuée). En gros, en état de régime, lorsque le bilan de masse b et l'épaisseur h sont tels que bh dépasse 80 m2/an, la différence de température entre la base et la surface est :

Ainsi, à la station Byrd (h = 2 164 m, b = 0,14 m de glace/an, Ts = — 28 0C), la température de fusion (— 1,9 0C sous cette épaisseur de glace) est atteinte à la base. Au centre de l'inlandsis (h = 3 000 m, b = 0,30 m/an, Ts = — 28 0C), Tb = — 80 C et la température de fusion (— 2,6 0C) n'est pas atteinte.

Pratiquement, dans une calotte glaciaire, toute la déformation a lieu dans la couche basale, où les températures ainsi que les cissions d'entraînement sont plus élevées. Elle produit un « pseudo-glissement », auquel s'ajoute, si la température de fusion est franchement atteinte (pas seulement dans les creux du lit), le glissement proprement dit. C'est donc la température basale qui contrôle l'écoulement et, par voie de conséquence, le profil de la surface. Ainsi dans le cas fréquent où la base est au point de fusion dans la région centrale, mais froide dans une ceinture périphérique, l'altitude de la région centrale est plus élevée qu'en l'absence de cette ceinture froide. Qu'à la suite d'un réchauffement cette ceinture froide disparaisse, et la calotte s'étalera, son épaisseur diminuera.

Mais les variations de températures en surface n'atteignent la base qu'amorties et au bout d'un temps très long. Pour avoir un ordre de grandeur, on peut négliger le mouvement de la glace. Une perturbation thermique n'atteint la profondeur z qu'au bout d'un temps de l'ordre de z2/4k, où k est la diffusivité thermique de la glace. Comme k = 40 m2/an, il faut 60 ans pour qu'une perturbation atteigne 100 mètres de profondeur et 60 000 ans pour qu'elle atteigne 3 100 mètres. On peut donc penser que dans les couches basales d'un inlandsis actuel subsiste encore le froid du dernier âge glaciaire. En fait l'état de régime thermique décrit plus haut n'est jamais parfaitement réalisé dans un inlandsis.

Évolution des inlandsis

Si on ajoute aux grands déphasages dans les variations de température la présence de glaciers émissaires rapides, et l'existence au sein d'un inlandsis de divers types de glace aux propriétés rhéologiques différentes [cf. glace], il apparaît que le calcul de l'évolution d'une calotte glaciaire est extrêmement complexe et ardu. Les auteurs qui l'ont abordé se sont contentés de modèles relativement simplifiés.

De surcroît, vu la taille d'un inlandsis, plusieurs rétroactions interviennent. Si l'épaisseur croît, il y a enfoncement isostatique du socle et même variation du niveau marin. Si l'altitude de la surface croît, cela cause un abaissement des températures de surface et, en région polaire, une diminution des précipitations.

La reconstitution de l'histoire des anciens inlandsis à partir de carottes de sédiments océaniques (microfossiles, morphoscopie, teneur en O18 des coquilles) a apporté en revanche des découvertes et des quasi-certitudes. On sait aujourd'hui que l'Antarctique oriental à connu ses premiers glaciers il y a 38 Ma (millions d'années), qu'elle est devenue entièrement englacée il y a de 14 à 11 Ma, et qu'elle l'est demeurée depuis. Il y a 5 Ma la calotte antarctique devait être plus épaisse et étendue qu'aujourd'hui.

La calotte de l'Antarctique occidental a dû se former il y a 6 Ma. On ne connaît pas son histoire. Selon certains elle serait instable, mais on a pu prouver qu'elle n'avait guère varié depuis 30 000 ans.

Il y a 3,5 Ma a eu lieu la première glaciation en Patagonie. Il y a 1,5 Ma ont commencé les grandes glaciations de l'hémisphère Nord : des inlandsis, grossièrement synchrones, ont recouvert d'une part le Canada et le nord des États-Unis (inlandsis laurentien), d'autre part la Scandinavie et le nord de l'Europe (inlandsis fennoscandien). Seules les trois dernières glaciations, les plus étendues, sont bien connues par leurs moraines terminales. Le volume de glace sur le globe était alors de 75 millions de kilomètres cubes (au lieu de 33 actuellement), ce qui avait fait baisser le niveau des océans de 120 à 160 mètres selon les lieux. On sait qu'il y a eu une vingtaine de telles glaciations durant les derniers 1,5 Ma.

Plusieurs hypothèses ont été émises sur la façon dont sont apparus ces inlandsis (peut-être d'ailleurs sont-elles toutes valables selon les lieux). Des glaciers de piémont ont pu croître, se joindre, s'épaissir jusqu'à devenir tous les ans zone d'accumulation. La neige de l'hiver a pu subsister sur un plateau pendant plusieurs étés consécutifs et changer localement le climat.

Action morphologique des inlandsis

Les inlandsis une fois installés, leur érosion est négligeable dans leur région centrale, faute de débris rocheux provoquant de l'abrasion. Ils protègent au contraire le relief. En revanche, dans les régions marginales, des lambeaux de sol gelé sous-glaciaire sont entraînés par la glace. Très laminés, ils forment les moraines de cisaillement qu'on peut voir à la périphérie d'une calotte glaciaire, dans les zones presque immobiles entre glaciers émissaires. Ce sont elles qui, après fonte de la calotte, forment la majeure partie des épais cordons morainiques qui marquent la limite d'un ancien inlandsis (on aurait tort d'y voir des moraines de poussée).

Lorsque le climat s'est réchauffé, il semble qu'un inlandsis ait d'abord beaucoup diminué d'épaisseur, surtout sur ses bords, avant que son front ne recule rapidement. Il est apparu une très vaste zone d'ablation. Les bédières y étaient de profondes rivières serpentant sur la glace ; les sédiments, issus de moraines d'ablation et déposés dans leur lit sont devenus, après fonte de la glace, ce qu'on appelle des « eskers ». De même, pour les torrents sous-glaciaires, véritables fleuves qui ont érodé d'importantes vallées, par exemple sur les côtes danoises et allemandes de la Baltique (« Urströmtaler »).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François ARBEY : chargé de cours à l'université de Paris-XI

- Louis LLIBOUTRY : professeur à l'université de Grenoble-I, directeur du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement du C.N.R.S., président du Comité scientifique et technique de l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches

Classification

Médias

Autres références

-

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations continentales

- Écrit par Roger COQUE

- 5 057 mots

- 12 médias

L'accumulation par les glaciers résulte non seulement de leur rôle en tant qu'organismes de transport, mais encore de l'intervention des volumes considérables d'eaux de fusion qu'ils fournissent saisonnièrement. Il existe donc une accumulation glaciaire et fluvio-glaciaire. L'une et l'autre capitalisent... -

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA

- 6 051 mots

- 10 médias

76 000 km2 de l'Alaska sont recouverts de glace, soit 5 p. 100 de la surface totale. La mesure est approximative : certains glaciers avancent ou régressent rapidement et leur impressionnant recul depuis le début du xxe siècle est un des marqueurs du réchauffement climatique actuel. Les grands... -

ALPES

- Écrit par Jean AUBOUIN , Bernard DEBARBIEUX , Paul OZENDA et Thomas SCHEURER

- 13 217 mots

- 11 médias

...atteignait un maximum d’environ 3 000 mètres d’altitude dans les hautes Alpes et environ 2 000 mètres sur la bordure de la chaîne. Cette limite supérieure des glaciers est visible, entre autres, dans les formes des sommets et les noms qui leur ont été donnés. En Engadine (Grisons), les montagnes abrasées par... -

ANDES CORDILLÈRE DES

- Écrit par Jean-Paul DELER et Olivier DOLLFUS

- 10 966 mots

- 5 médias

...centrales). Les actions nivales sont en revanche très limitées en comparaison de celles que l'on trouve dans les montagnes de latitudes moyennes (sud du Chili). Les glaciers, qui sont souvent des résidus des périodes plus froides et humides, flottent dans des moraines trop amples. On distingue les glaciers « de... - Afficher les 26 références

Voir aussi

- ÉNERGIE SOLAIRE

- GLACIERS ROCHEUX

- GÉOTHERMIE

- NÉVÉ

- ASSOCIATIONS INTERNATIONALES SCIENTIFIQUES

- GLACIATIONS QUATERNAIRES

- CATASTROPHES NATURELLES

- GLACIAIRE DOMAINE

- BANQUISE

- SUBLIMATION, thermodynamique

- WASHINGTON, État

- FAILLES

- KARAKORAM ou KARAKORUM

- INLANDSIS

- MORAINES

- GLACIOLOGIE

- LANGUE GLACIAIRE

- DÉFORMATIONS, mécanique

- CIRQUE GLACIAIRE

- BILAN GLACIOLOGIQUE

- BÉDIÈRE

- ROSS MER & BARRIÈRE DE

- SHELFS, glaciologie

- TEMPÉRATURE

- AMÉRIQUE DU SUD

- TORRENT

- PLIS, géologie

- GLACIOTECTONIQUE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, géographie

- ÉCAILLES, tectonique

- MONT-BLANC

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- AFRIQUE, géographie

- DÉFORMATION DES ROCHES

- ARCTIQUE RÉGION

- FRANÇOIS-JOSEPH TERRE

- ABLATION, géomorphologie

- PÉNITENT, géomorphologie

- SURGE

- CALOTTE GLACIAIRE

- ÉROSION

- SCIENCES HISTOIRE DES