GRAINE

Article modifié le

Dormances

La germination est, chez de nombreux Spermaphytes, possible dès la sortie du fruit, si les conditions nécessaires de température, d'humidité et d'éclairement sont réunies ; elle est, chez beaucoup d'autres espèces, impossible : la graine ne peut germer qu'après un séjour (quelques semaines ou quelques mois) dans le milieu extérieur ; ces graines apparemment mûres, mais incapables de germer, sont appelées dormantes.

Les dormances vraies signifient que, dans la graine fraîchement séparée de la plante mère, la maturation (construction de l'embryon ; formation de tous les facteurs de croissance) n'est pas encore achevée ou, plus souvent, qu'existent des substances inhibitrices ; celles-ci disparaissent, peu à peu, suivant les cas, par l'effet des basses températures, ou des températures élevées, ou du dessèchement, ou de l'éclairement. Des dormances comparables sont présentées aussi par les bourgeons des tiges, des tubercules, des bulbes et se manifestent même dans le règne animal : la diapause des Insectes (arrêt momentané du développement à un stade et pendant un temps défini) est une dormance par inhibition.

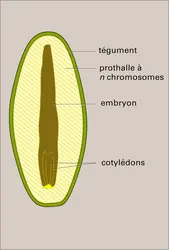

Les fausses dormances correspondent à une inhibition, non plus située dans les parties vivantes, mais imposée à celles-ci par un tégument trop épais, ne permettant pas la pénétration de l'air et de l'eau ; enlever cette carapace, ou seulement la scarifier, suffit à supprimer l'inhibition ; dans le sol, la germination n'intervient qu'après altération du tégument par les bactéries et les moisissures.

L'effet adaptatif des dormances a été surtout étudié dans les contrées à hiver froid ; il est évident chez les annuelles dites « de printemps » (mercuriale, Impatiens parviflora, etc.) : formées au cours de l'été, les graines, libérées en automne, sont dormantes ; le risque est ainsi évité que, pendant quelques chaudes journées préhivernales, les graines germent et donnent naissance à des plantules ne disposant pas du temps nécessaire pour « s'endurcir » au gel ; pendant l'hiver, les basses températures lèvent peu à peu la dormance ; les graines sont alors prêtes à germer dès les premières belles journées printanières.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Georges MANGENOT : professeur honoraire à l'université de Paris-XI

Classification

Médias

Autres références

-

ANÉMOCHORIE

- Écrit par Jacques DAUTA

- 899 mots

- 1 média

-

CÉRÉALES

- Écrit par Jean-Paul CHARVET

- 9 815 mots

- 15 médias

Le terme « céréales » désigne un ensemble de plantes qui sont d’abord cultivées pour leurs grains riches en amidon et, secondairement, pour les fourrages qu'elles peuvent procurer dans les cas où elles sont récoltées en vert, c'est-à-dire avant la maturation des grains. Parvenus à maturité,... -

COLZA

- Écrit par Jean-Paul CHARVET

- 4 237 mots

- 9 médias

La demande de graines de colza et de produits qui en sont dérivés (huile et tourteaux) a connu depuis les années 2000 une progression spectaculaire, en particulier en Europe. Elle résulte, d’une part, d’un besoin croissant en protéines végétales et animales – lié à la transition alimentaire dans...

-

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST

- Écrit par Luc GUIHARD et Sylvie MAGNANON

- 1 866 mots

- 3 médias

La conservation ex situ se traduit concrètement parla récolte de graines ou de boutures, le stockage de graines en chambre froide, la multiplication en culture en plein air ou sous serre pour renforcer les populations visées. Afin de prévenir tout risque de perte lié à un accident local, des graines... - Afficher les 27 références

Voir aussi