GRANITES ET RHYOLITES

Article modifié le

Altération

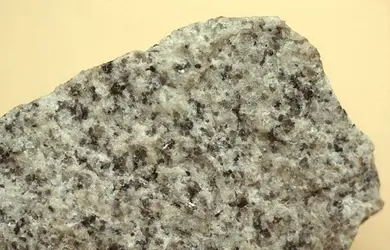

Le granite est certainement la roche dont l'altération a, depuis toujours, été le plus étudiée. Cela tient sans doute au fait non seulement qu'elle couvre environ 20 p. 100 de la surface des terres émergées, mais aussi que, par rapport à celui des autres matériaux, le manteau superficiel de décomposition est, sous tous les climats du globe, relativement épais. Or une telle particularité peut être liée à deux caractéristiques pétrographiques. D'abord, le granite est essentiellement une roche grenue, c'est-à-dire formée par la juxtaposition de minéraux plus ou moins engrenés les uns dans les autres, mais dont la taille est relativement grande, puisqu'elle est habituellement comprise entre quelques fractions de millimètre et quelques centimètres. Par ailleurs, si l'on se place du point de vue de la fragilité des minéraux vis-à-vis des phénomènes superficiels, c'est une roche constituée par deux catégories très distinctes de constituants : la première comprend les particules de quartz, feldspath potassique et muscovite, qui sont très résistantes à l'altération chimique ; la seconde, des minéraux vulnérables, tels les plagioclases et la biotite.

Considérant maintenant les phénomènes de la décomposition climatique, qui sont sous la dépendance de l'action de l'eau, il est possible de mettre en évidence deux grands « modes » d'altération des granites à la surface du globe. L'un, dû à une hydrolyse ménagée, se rencontre principalement dans les régions extratropicales (zones tempérées notamment, mais aussi zones froides ou arides) : c'est l'arénisation ; l'autre résulte d'une hydrolyse intense et caractérise les régions intertropicales : il s'agit de l'altération latéritique. Entre ces deux cas extrêmes, on peut cependant reconnaître, dans les régions méditerranéennes chaudes ou dans les régions subtropicales, un type d'altération spécifique mettant en jeu une hydrolyse ménagée.

Arénisation

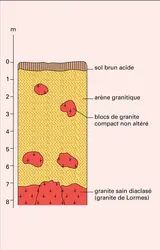

Dans de nombreux pays de la zone tempérée, les socles granitiques sont, en l'absence de phénomènes d'érosion, altérés sur une épaisseur qui est en moyenne de l'ordre de 3 ou 4 mètres, mais qui peut aller jusqu'à une dizaine de mètres ; de ce fait, ils laissent apparaître en surface une formation meuble de couleur beige et à texture conservée, au sein de laquelle demeurent quelques masses non altérées et plus ou moins arrondies (boules) : c'est ce qu'on appelle une arène ou encore un gore dans certaines régions de France (fig. 9).

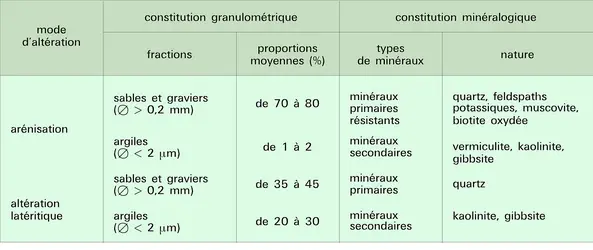

Il s'agit essentiellement d'un matériau grossier, puisque les sables et graviers représentent de 70 à 80 p. 100 du total et que la fraction argileuse oscille autour de 1 à 2 p. 100 (tabl. 2) ; d'où le nom d'arènes maigres qui leur a été donné par F. Lelong. Tous les minéraux du granite y sont présents à l'état sain, mais plus ou moins craquelés ou fractionnés (pulvérisation). En outre, les plagioclases et les biotites ont quelque peu évolué : les premiers sont devenus friables, poudreux et sont même plus ou moins transformés en argiles de néogenèse (photo 1) ; quant aux paillettes de biotite, elles présentent un aspect mordoré caractéristique.

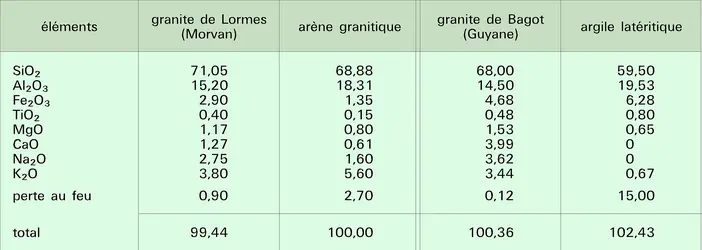

Ainsi, on se trouve dans ce cas en présence d'une altération chimique relativement faible (tabl. 3), alors que la désagrégation tend à se propager aisément à l'intérieur de la masse granitique, du fait de la structure grenue et, en même temps, de la présence d'un réseau de diaclases (photo 2). D'autres travaux ont réussi à expliquer cet état de choses : l'attaque ménagée se concentre sur les seuls minéraux vulnérables (plagioclases, biotites) ; les plagioclases sont hydrolysés et donnent naissance à des minéraux secondaires submicroscopiques du type montmorillonite, kaolinite ou même gibbsite (J. Dejou, P. Maurel, Y. Tardy), tandis que le calcium et le sodium libérés par cette décomposition s'échangent avec le potassium des biotites, qui sont, de ce fait, vermiculitisées, c'est-à-dire transformées en édifices phylliteux gonflants et hydratés (M. Robert) : d'où la mise en œuvre, en certains points de la masse granitique, de contraintes résultant de ces forces d'expansion, contraintes qui sont alors susceptibles de disjoindre les minéraux et d'entraîner de proche en proche la désagrégation de la roche sur une certaine épaisseur (photo 3). Il faut cependant noter qu'au sein de ces arènes, apparemment homogènes, il est possible de mettre en évidence une série de « microsystèmes » en fonction des conditions de drainage (A. Meunier, 1980).

Du point de vue morphologique et par suite de l'existence de cet épais manteau d'arènes, les régions granitiques présentent fréquemment, en zones tempérées (en Bretagne ou dans le Massif central, par exemple), un relief mou en dômes surbaissés. Mais, en période d'érosion, en particulier sous climat périglaciaire, les formations meubles d'altération sont aisément déblayées ; il ne reste alors à la surface du substratum que les boules résiduelles plus ou moins empaquetées qui forment ainsi des têtes de bloc arrondies apparaissant très nettement dans le paysage (tor du Devon, chiron de la Vendée). Mais ces boules, dont le volume atteint quelquefois plusieurs dizaines de mètres cubes, peuvent aussi s'amonceler en coulées (compayres) ou constituer de pittoresques chaos avec roches perchées (Profil de Napoléon, Main du Diable, Pierre des fées) qui sont si caractéristiques dans certaines régions granitiques : Bretagne (Ploumanac'h, Huelgoat), Sidobre, Morvan, etc.

Altération latéritique

Dans les zones tropicales, la couverture d'altération superficielle est encore plus épaisse ; très souvent, la profondeur du substratum granitique sain se situe vers 25 mètres ; on connaît même des cas où le manteau latéritique atteint 130 mètres (A. Lacroix ; granite de Mandrey à Madagascar).

Le profil d'altération classique se présente ici de la façon suivante : au-dessus de la roche saine, on passe très rapidement à un matériau pourri qui a perdu sa cohésion, puis progressivement, au fur et à mesure que la décomposition chimique des feldspaths s'intensifie, à une formation meuble et plastique, dans laquelle la texture de la roche primitive est conservée ; on l'appelle lithomarge ou isaltérite, ou encore arène plastique (d'après F. Lelong) par opposition aux arènes sableuses de nos régions. Lorsque l'altération des feldspaths est complète et que l'architecture initiale du granite a disparu, on passe à un niveau dit argile rouge tachetée, qui est spécifique de l'évolution latéritique. Les caractères principaux de cette formation sont, par rapport aux arènes tempérées, l'importance de la fraction argileuse, essentiellement kaolinitique, qui dépasse souvent 20 à 30 p. 100 (tabl. 2), et la disparition totale des feldspaths, qu'ils soient calcosodiques ou potassiques (perte quasi totale en CaO, Na2O et K2O : tabl. 3) ; les seuls minéraux primaires restants sont constitués de quartz, plus ou moins craquelé et pulvérisé. L'altération correspond donc dans ces conditions à une hydrolyse intense, qui dégrade tous les minéraux du granite, et en particulier les feldspaths potassiques, en sorte qu'on aboutit à un manteau superficiel qui a une composition chimique globale très différente de celle de la roche de départ (tabl. 3 et photo 5).

Altération en climat méditerranéen

Sous un climat méditerranéen chaud, une altération plus ménagée se produit qui conduit à la formation d'altérites sablo-argileuses pouvant aller de un à plusieurs mètres d'épaisseur. Dans la phase fine de ces altérites, on constate le maintien d'une partie des phyllosilicates 2/1 micacés transformés en vermiculite ou vermiculite hydroxyalumineuse (photo 4). Ces minéraux coexistent avec une proportion égale de minéraux néoformés ( kaolinites) qui sont en étroite association avec des oxydes tels que l'hématite et des hydroxydes de fer tels que la goethite, ce qui confère aux sols et aux altérites une couleur rouge (2,5 YR du code Munsell).

Un tel climat, où les saisons humide et sèche sont très contrastées, facilite l'entraînement des particules argileuses jusqu'aux horizons les plus profonds de l'altérite.

On peut estimer que la formation de ces altérites nécessite quelques centaines de milliers d'années, cela dans des régions où les phénomènes d'érosion sont importants. On les retrouvera donc dans des conditions climatiques mais aussi morphotectoniques bien particulières. Ainsi, en Europe, de telles altérations subsistent sur la bordure du bassin méditerranéen, au Portugal et dans les terrasses quaternaires du Rhône et de la Garonne. Elles sont également observées sous un climat subtropical, en Chine et dans le sud-est des États-Unis, où la vermiculite hydroxyalumineuse, minéral de transition entre des phyllosilicates 2/1 et 1/1 (kaolinites), semble un bon marqueur de conditions d'altération plus ménagées.

En conclusion, les socles granitiques, sous toutes les latitudes – c'est-à-dire que l'on se trouve en présence de conditions d'hydrolyse limitée ou intense –, font l'objet d'une pénétration relativement aisée des phénomènes d'altération climatique. Mais les formations superficielles qui en résultent n'ont pas, suivant le cas, les mêmes caractéristiques granulométriques et minéralogiques. Elles sont grossières et constituées essentiellement par des minéraux primaires résistants (quartz et feldspaths potassiques) en zone tempérée. Dans les zones chaudes de transition, elles sont sablo-argileuses et contiennent à la fois des minéraux hérités tels que le quartz et les feldspaths dégradés, des minéraux transformés comme les vermiculites hydroxyalumineuses et des minéraux néoformés tels que les kaolinites. Enfin, dans les régions tropicales, les formations superficielles sont plastiques et principalement formées de kaolinite par suite de la disparition massive des feldspaths.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard BONIN : professeur à l'université de Paris-Sud

- Jean-Paul CARRON : professeur de géologie à l'université de Bretagne-Occidentale, Brest

- Georges PÉDRO : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, membre de l'Académia Europaea

- Michel ROBERT : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, chargé de mission auprès du ministre de l'Écologie, membre de l'Académie d'agriculture de France

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

L'Archéen se présente en Afrique australe soit sous forme d'associations granites-ceintures vertes, soit comme des bassins cratoniques qui se développent sur les zones déjà stabilisées, soit sous forme d'associations gneiss-granulites. -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Les plutons granitiques calco-alcalins se sont mis en place au Trias, au Jurassique, au Crétacé et au Cénozoïque. Le batholite complexe de la sierra Nevada est l'un des plus connus ; il se poursuit au sud dans la partie nord de la péninsule de Basse-Californie, constituant de ce fait, dans le domaine... -

ARCHÉEN

- Écrit par Hervé MARTIN

- 3 036 mots

- 5 médias

Cesgranites, aussi nommés sanukitoïdes ou high magnesium granitoids (5 à 10 p. 100 du volume des terrains archéens), sont intrusifs dans le socle granito-gneissique et les ceintures de roches vertes. Ils s'agit de vrais granites à affinité calco-alcaline et le plus souvent très riches en phénocristaux... -

FRANCE (Le territoire et les hommes) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , Jean COGNÉ , Michel DURAND-DELGA , François ELLENBERGER , Jean-Paul von ELLER , Jean GOGUEL , Charles POMEROL , Maurice ROQUES et Étienne WINNOCK

- 16 695 mots

- 24 médias

Tous les terrains précédents forment de simples panneaux, isolés à l'intérieur du vastebatholite granitique qui s'étend, sur 400 kilomètres, de Calvi à la Sardaigne orientale. Mis en place au Carbonifère entre 350 et 300 millions d'années, ces granitoïdes calco-alcalins, généralement gris et altérables,... - Afficher les 11 références

Voir aussi

- NEPTUNISME

- BASIQUES ROCHES

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- OBSIDIENNES

- SABLE

- DIACLASES

- ALTÉRATION DES ROCHES

- HYDROLYSE DES MINÉRAUX

- GRENUES ROCHES

- FUSION DES ROCHES

- ALCALINS

- DÉSAGRÉGATION DES ROCHES

- OROGENÈSE

- PLAGIOCLASES ou FELDSPATHS CALCOSODIQUES

- CROISSANCE DES CRISTAUX

- CRISTALLISATION

- CONTINENT

- MONT-DORE

- NOYAU, géophysique

- VOLCANIQUES ROCHES

- PLUTONISME

- BIOTITE

- VOLCAN-BOUCLIER

- MAGMAS

- FELDSPATHOÏDES

- ANATEXIE EXPÉRIMENTALE

- BATHOLITES

- COLORATION INDICE DE

- GRANITOÏDES

- KAOLINITE

- PARAGENÈSES MINÉRALES

- LEUCOCRATES ROCHES

- RHYOLITES

- ANATEXIE

- PÉTROLOGIE

- PLUTONIQUES ROCHES

- BOWEN NORMAN LEVI (1887-1956)

- HYDROTHERMAUX DÉPÔTS

- ARÈNE & ARÉNISATION

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- PORPHYROÏDE TEXTURE

- ALBITE

- PERTHITES

- SYÉNITES & SYÉNITES NÉPHÉLINIQUES

- FELSITE

- IGNIMBRITES

- PONCES

- RHYODACITES

- LATITES

- QUARTZ RHYOLITIQUE

- RÉTINITES ou PECHSTEINS

- PYROMÉRIDE

- FERRALLITISATION ou LATÉRITISATION

- COMPLEXES ANNULAIRES

- MAGMATIQUES ROCHES

- CROÛTE CONTINENTALE

- PLAQUES, géophysique

- CLASSIFICATION PÉTROGRAPHIQUE

- GRANODIORITES

- SÉRIES PÉTROGRAPHIQUES

- STRECKEISEN CLASSIFICATION DE

- HOLOMÉLANOCRATES ROCHES

- HOLOLEUCOCRATES ROCHES

- VERMICULITE

- QUARTZ

- MAGMAS GRANITIQUES

- TUTTLE ORVILLE FRANK (1916-1983)

- SOLIDUS, géologie