GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) La religion grecque

Article modifié le

La première moitié du Ier millénaire

Malgré les migrations doriennes, on note la survivance profonde de la religion mycénienne non seulement dans des régions épargnées par les migrations (Attique, Arcadie, Chypre) ou peuplées par des non-Doriens (Ionie), mais encore dans des zones profondément dorisées (Crète, ou même Sparte, où l'on honore une Dame créto-mycénienne, maîtresse de fécondité et de fertilité, Artémis Orthia). Grâce à ses séductions et à son adaptation aux besoins des communautés agro-pastorales, cette religion se maintient dans ce qu'elle avait d'essentiel, le culte de grandes divinités féminines, les épreuves des enfants divins, les mystères qui assurent le salut éternel.

Enrichissement du panthéon

Cependant deux facteurs nouveaux interviennent et exercent des actions contradictoires.

D'une part, les Doriens (un nouveau ban de Grecs, donc d'Indo-Européens) accusent le caractère indo-européen de la religion, assurant derechef aux dieux une certaine prépondérance sur les déesses, ce qui donne au panthéon son équilibre définitif : Zeus passe au tout premier plan, tandis qu'un dieu plus chthonien comme Poséidon marque une nette régression (plusieurs régions du monde grec font même de lui un dieu déchu).

D'autre part, les influences asiatiques sont considérables, en raison des grandes migrations qui peuplent de Grecs Chypre et la bordure côtière de l'Anatolie, ce qui renforce les contacts entre les deux rives de l'Égée. Ces apports peuvent paraître jouer dans le même sens que les précédents (un dieu mâle, Apollon, se substitue aux déesses dans de nombreux sanctuaires) ; en fait ils véhiculent une religion anatolienne ou sémitique très proche de celle du IIe millénaire.

D'Orient proviennent deux nouveaux dieux, qui ne sont pas mentionnés dans les tablettes mycéniennes mais jouent déjà un rôle important dans l'œuvre d'Homère, ce qui permet de placer leur introduction vers 1000 au plus tard. Apollon est un Lycien que l'on voit s'installer dans de grands sanctuaires, au détriment de déesses créto-mycéniennes, ramenées au second plan, mais non éliminées : dès 1000, il s'implante sans violence à Délos, au cœur de l'archipel, conservant auprès de lui Artémis, qui l'y avait précédé et dont on fait vite sa sœur, et leur mère Léto ; c'est un peu plus tard, vers 800 sans doute, qu'il prend possession de Delphes après un combat contre la femme-dragon Python qui gardait les lieux pour la Terre-Mère, comme le raconte le bel « hymne homérique » à Apollon. Ces deux sanctuaires resteront les centres principaux de son culte.

Aphrodite n'est autre que la transposition de la Phénicienne Astarté, une déesse sémitique de l'amour, des énergies vitales, fertilisantes et fécondantes, et de la mer. Les Grecs la connaissent à Chypre, véritable creuset des diverses civilisations de la Méditerranée orientale, où ils placeront son lieu de naissance. Le premier temple dressé en Grèce en l'honneur d'Aphrodite l'est dans l'île de Cythère, d'où elle rayonne rapidement sur le continent. Bien que l'origine du mot Aphrodite soit discutée, il est probable que c'est une déformation d'Astarté et qu'ainsi la déesse a conservé son nom asiatique, comme c'est aussi le cas d'Apollon.

Un peu plus tard, les Grecs annexent deux Grandes Mères asiatiques, Hécate, une Carienne, et Cybèle, la Mère des dieux, une Phrygienne qui est sans doute très tôt identifiée avec la Crétoise Rhéa, mère de Zeus.

Il y a donc un incontestable enrichissement du panthéon. D'autres évolutions se constatent : certaines divinités féminines de l'époque créto-mycénienne sont réduites à l'état de déesses secondaires, telle Ilithyie, une déesse-fille (fille d'Héra) qui est désormais étroitement spécialisée dans la protection des femmes en couches et devient parfois, sous le nom d'Artémis Ilithyie, une hypostase d'Artémis ; d'autres sont plutôt représentées comme des héroïnes, telles Ariane ou Hélène.

Religion et contradiction sociale

La société issue des migrations doriennes fait moins de place à la femme. Il en est de même du panthéon, comme on le voit bien avec Homère où il prend la forme d'une société patriarcale. Dans plusieurs sanctuaires, les déesses sont dépossédées par les dieux : non seulement, à Délos et à Delphes, au profit d'Apollon, mais aussi, à Dodone et à Olympie, en faveur de Zeus, l'un des grands triomphateurs de la mutation religieuse qui marque le tournant des deux millénaires.

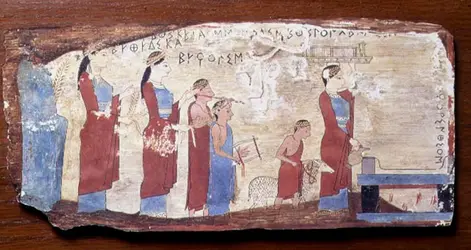

Dans les communautés grecques qui émergent après la disparition des palais mycéniens s'imposent des initiations qui intègrent des jeunes des deux sexes parmi les adultes par des cérémonies organisées selon un système de classes d'âge hérité des premières sociétés agro-pastorales et largement récupéré alors. Fixant chaque individu dans le tissu social à l'intersection d'un lignage et d'une classe d'âge, elles se révèlent un excellent instrument d'identification au sein du groupe et contribuent à la définition de nouveaux rapports sociaux qui confortent l'hégémonie des aristocrates et assurent une certaine intégration, indispensable, du démos (peuple) dans la collectivité. L'éducation des enfants est scandée par des initiations collectives qui leur permettent de traverser, grâce à des rites appropriés, les dangers de la puberté. La conscience grecque en reste profondément marquée : elles subsistent non seulement en pays dorien, notamment à Sparte où les aspects religieux du « dressage » des garçons sous l'autorité d'Artémis sont très nets, mais aussi en milieu ionien, à Athènes par exemple, où l'on connaît des retraites de filles en l'honneur d'Artémis ou d'Athéna.

Sans doute vers 800, par une sorte de mutation brusque, apparaît une nouvelle forme de communauté politique, la cité (polis). La religion a dû jouer son rôle dans cette émergence si importante pour l'avenir : une cité, c'est entre autres un groupe qui honore les mêmes dieux et pratique les mêmes cultes. En sens inverse, la naissance de la polis donne un nouvel essor à la religion : les constructions se multiplient dans les sanctuaires, ainsi que les ex-voto. Une religion poliade se constitue, récupérant les vieilles divinités topiques qui remontent le plus souvent à l'époque mycénienne, mais en les posant comme patronnes de la cité, protectrices, dotées d'un culte public obligatoire que les nobles, seuls habilités à exercer les prêtrises, qui ne sont au fond que des magistratures sacrées, rendent au nom de la cité. D'autre part, les cultes héroïques se multiplient, honorant les héros des temps mycéniens (réputés être les ancêtres des grandes familles), mais aussi de nouveaux héros (grands nobles, fondateurs coloniaux...) ; ils renforcent considérablement le prestige des dominants et constituent un facteur d'hégémonie aussi essentiel pour eux que la propriété des moyens de production. Sur ces deux registres, divin et héroïque, s'instaurent les fêtes qui réunissent tous les citoyens dans une liesse commune, au sein d'une relative abondance momentanée, dont les riches font les frais, et qui constituent comme une soupape de sûreté pour les contradictions, caractéristique de toutes les sociétés archaïques.

Le peuple continue à leur préférer les divinités chthoniennes, dont les principales sont Dionysos, qui connaît alors un remarquable essor (peut-être lié aussi à l'extension de la viticulture), et les « deux déesses », Déméter et Coré, pour qui on célèbre à Éleusis des mystères de tradition créto-mycénienne. On le voit bien quand des tyrans, s'appuyant sur le démos, renversent pour un temps l'aristocratie : ils sont tout naturellement portés à appuyer les dieux chers au peuple. C'est ce que fait Clisthène à Sicyone, lorsqu'il substitue au héros aristocratique Adraste son ennemi mortel, Mélanippe, et le dieu Dionysos qui se voit attribuer des « chœurs tragiques » précédemment célébrés en l'honneur d'Adraste. À Athènes, Pisistrate se préoccupe des cultes chthoniens négligés par l'État aristocratique : il institue les grandes dionysies, qui cristallisent vite une partie importante de l'activité religieuse autour de Dionysos, et crée à Éleusis le premier télestérion (salle d'initiation) hypostyle, permettant donc l'accès à un nombre important de mystes. Il est vrai que, pour renforcer l'équilibre de la cité, il ne néglige pas pour autant les dieux poliades, notamment Athéna, pour qui il construit un nouveau temple sur l'Acropole (Hécatompédon) et aux fêtes de qui ( panathénées) il donne plus d'éclat.

Les formes cultuelles

La première moitié du millénaire voit le développement de formes cultuelles qui resteront caractéristiques de l'hellénisme : mystères, concours athlétiques ou hippiques, oracles, drames. Souvent héritées du passé, elles ne sont pas toujours adaptées aux structures nouvelles, notamment à la polis : ainsi les mystères conduisent à un salut personnel ; Delphes et Olympie sont panhelléniques, donc indépendantes du cadre poliade.

Les mystères visent, dans la tradition créto-mycénienne, à identifier l'initié à l'enfant divin né de la Grande Mère et, par là même, à lui assurer l'immortalité : en effet, si l'enfant divin meurt après une vie traversée de périls, il ressuscite, gage de la résurrection du fidèle que cette assimilation assure de la protection maternelle d'une Terre-Mère, maîtresse d'éternité. Tel est le sens des mystères célébrés dans la grotte de l'Ida en l'honneur d'un Zeus nourrisson et de sa divine Mère. Tel est aussi celui, tant discuté, des mystères d'Éleusis, qui commémorent d'une part le rapt de Coré, ravie par Hadès à l'affection de sa mère Déméter et la retrouvant dans l'allégresse, sans pour autant échapper à un retour périodique aux Enfers (scénario conté dans l'émouvant « hymne homérique » à Déméter), et, d'autre part, l' hiérogamie de Zeus et de Déméter, d'où sort l'enfant divin à qui l'initié s'identifie pour renaître à une vie nouvelle. Les rites, très complexes, associent des éléments fertilisants (ostension solennelle d'un épi de blé) et fécondants (manipulation de simulacres des organes sexuels des deux sexes, image de l'hiérogamie), les uns et les autres symboles de l'accès à la vie éternelle sous la conduite infiniment bienveillante des Terres-Mères. Des drames sacrés exaltent les mythes fondamentaux. Ainsi le salut de l'individu, que seule peut lui conférer en plénitude l' initiation aux mystères, est lié au cycle annuel de la végétation, à l'hiérogamie annuelle de la Grande Mère, à l'enlèvement annuel de la déesse-fille : il est donc conçu en fonction du renouvellement périodique de la nature, de sa résurrection printanière, dans la grande tradition de la pensée créto-mycénienne.

On n'en est pas loin non plus avec les concours célébrés dans plusieurs sanctuaires et notamment à Olympie. Les jeux Olympiques étaient censés remonter à 776, mais en fait leur origine est beaucoup plus ancienne. L'élément initiatique y est capital : la course à pied désigne un vainqueur, qui reçoit une couronne de l'olivier sacré apporté par Héraclès, devenant ainsi un génie de la végétation, un démon de l'année, un « dieu de mai » si l'on peut employer une expression empruntée au folklore ; la course en char rappelle son premier triomphateur, Pélops ravisseur d'Hippodamie, comme un jeune dieu qui enlève la déesse. Ainsi les épreuves commémorent de très vieilles cérémonies qui visaient à renouveler l'année dans l'esprit des cultes chthoniens et à procurer l'initiation aux jeunes gens d'une classe d'âge. Les concours baignent donc dans une aura de théologie naturiste que n'ont jamais éliminée de nouvelles conceptions, nées dans le monde aristocratique des cités, qui exaltent la glorieuse rivalité des jeunes concurrents dont chacun cherche à se qualifier en s'imposant comme le meilleur.

D'autres sanctuaires se sont spécialisés dans la mantique : on vient y chercher des oracles et, plus précisément, la réponse à une question posée concernant l'orientation de la vie d'une cité ou d'un individu. Le dieu oraculaire par excellence est Apollon, qui a dépossédé, dans plusieurs de ses sanctuaires, notamment à Claros (Asie Mineure) et à Delphes, de vieilles divinités chthoniennes, dépositaires avant lui de ces pouvoirs. L'habileté du clergé delphique fut de donner, à partir de la fin du viie siècle, un renom panhellénique aux consultations rendues par la Pythie, la prophétesse inspirée par le dieu : son inspiration, que les Grecs appellent enthousiasme (possession divine), n'est en rien une transe ou un délire extatique, c'est une possession sereine résultant de la parfaite observance des rites et de la confiance avec laquelle elle s'abandonne au dieu. Le sanctuaire de Delphes a ainsi joué un rôle primordial dans la vie politique et a notamment favorisé l'essor de la colonisation ; il a aussi dégagé une morale faite de sagesse, de mesure, de piété, très caractéristique de l'hellénisme et radicalement opposée aux morales orientales, et il a exalté la notion de purification et de rémission des fautes. L'éclat incomparable de la mantique d'Apollon à Delphes n'a d'ailleurs pas fait disparaître d'autres sanctuaires prophétiques, comme celui de Dodone, où Zeus, héritier d'une Terre-Mère devenue sa parèdre, répond sans le secours d'un médium et généralement par le bruissement des feuilles d'un chêne sacré.

Enfin l'apparition des formes théâtrales est un des faits essentiels de l'archaïsme mûr. Elle aboutit à la création de genres littéraires, à partir de liturgies qui contenaient des éléments dramatiques, mais ne comportaient pas de textes écrits.

La genèse de la tragédie est encore relativement obscure. D'après Aristote, elle est issue du dithyrambe, chœur cyclique en l'honneur de Dionysos ; mais les « chœurs tragiques » de Sicyone faisaient partie intégrante d'un culte héroïque, avant d'être attribués au dieu par le tyran Clisthène. On peut donc considérer la tragédie comme une liturgie synthétisant d'anciennes cérémonies dionysiaques et des scénarios annuels non moins anciens, commémorant de grands morts. Elle joue vite un rôle important dans la cité, non seulement parce que le dialogue qu'elle établit dès l'abord entre chœur et acteur et ensuite entre acteurs est favorable au débat, mais encore parce qu'elle a des effets de purification : Aristote insistera sur la catharsis (littéralement, la « purgation ») qu'elle produit.

La comédie, elle, est étroitement liée à Dionysos, puisqu'elle est le « chant du comos », de la procession bachique qui suit les récoltes et au cours de laquelle s'échangent maints lazzis orduriers. Elle perpétue des fêtes rustiques célébrées en son honneur dans une ambiance d'allégresse un peu lourde et de joyeuseté triviale assez proche du lyrisme populaire.

Enfin le drame satyrique met en scène les exploits gambadants des Satyres, compagnons de Dionysos.

La religion, source globale d'inspiration

La religion vivifie toute la civilisation des âges sombres, mais surtout de l'époque archaïque, et se révèle la source primordiale d'inspiration.

La littérature est profondément imprégnée par la religion, comme il apparaît déjà chez Homère, dont pourtant l'œuvre est surtout faite de récits : mais le monde des dieux leur sert constamment de toile de fond. En raison de leur succès incomparable, les épopées ont fixé de manière définitive nombre de mythes divins ou héroïques.

Hésiode, lui, est essentiellement un penseur religieux. La Théogonievise à ordonner et à clarifier l'univers divin selon les exigences nouvelles de la raison. Les Travaux et les Jours donnent, dans leur seconde partie, un calendrier rituel, et révèlent la religiosité des paysans qui recèle tant de formes spécifiquement magiques. Les idées-forces qui inspirent l'œuvre du poète sont la suprématie de Zeus et l'importance de Justice (Diké), une entité nouvelle qui contribue à moraliser la religion.

La collection des Hymnes, qui n'ont d'homérique que la forme et dont la plupart remontent à l'époque archaïque, a pour nous l'intérêt exceptionnel de rassembler des hymnes véritablement chantés dans les sanctuaires, donc liés de manière intime au culte. Les plus intéressants fournissent des récits mythologiques qui montrent les dieux en action, Apollon à Délos et à Delphes, les « deux déesses » à Éleusis, la nativité d'Hermès en Arcadie, les amours d'Aphrodite en Troade.

Aux frontières de la religion, on doit noter l'essor du mysticisme orphique, placé sous le patronage du chantre mythique Orphée. Pratiqué par des fidèles fervents groupés en sectes, il semble s'être exprimé dès le vie siècle dans de nombreux écrits, dont la Théogonie rhapsodique. Il enseigne que l'homme est à la fois titanesque et divin : à lui donc de faire prédominer un élément sur l'autre par l'ascèse qui lui permet de se délivrer de son corps et l'arrache au cycle indéfini des renaissances auquel la métempsychose le condamne. Les origines de ce mysticisme apparaissent aujourd'hui comme très lointaines : le dieu qu'il révère, Zagreus (une forme de Dionysos), est dévoré par les Titans, selon les croyances crétoises relatives aux malheurs de l'« enfant divin ».

L'orphisme a joué un rôle primordial, mettant l'accent sur l'âme et sa purification, offrant les perspectives exaltantes d'une félicité éternelle, développant une véritable gnose qui ne cessera de s'amplifier avec les siècles (les hymnes orphiques datent des deux premiers siècles de notre ère). Il a exercé une influence considérable, sur Pythagore d'abord, dans l'œuvre duquel il est si souvent difficile de distinguer ce qui est orphique et ce qui lui appartient en propre, et plus tard sur Pindare et sur Platon.

L'art enfin connaît un prodigieux essor, auquel on ne peut ici que faire allusion. On assiste à l'apparition définitive du temple, c'est-à-dire de la demeure divine distincte de la demeure humaine. Après les premières ébauches (900-750), des progrès décisifs sont réalisés et se constitue le type canonique d'un édifice de pierre, périptère, soutenu par deux rangées de colonnes intérieures et comportant trois pièces, dont la plus importante renferme la statue du dieu : type dont on ne s'écartera guère par la suite.

Parallèlement apparaissent la grande plastique et la sculpture décorative, destinées à doter les dieux d'idoles dignes d'eux et à décorer leurs temples de frises et de frontons où ils apparaissent dans toute leur gloire. La sculpture funéraire orne les tombes, mais surtout elle attire sur elles la protection divine (d'où l'importance des représentations prophylactiques de sphinx et de lions).

La religion du monde colonial

L'époque archaïque est caractérisée par une vigoureuse expansion des Grecs dans toute la Méditerranée et la mer Noire. Cette expansion s'accompagne d'une extension parallèle du panthéon grec, car les colons emportent leurs dieux avec eux et continuent à les adorer dans leurs nouvelles patries, où l'on voit apparaître, avec un certain décalage, les types déjà canoniques, en Grèce et en Asie Mineure, de l'architecture et de la sculpture religieuses.

Cet attachement à l'hellénisme – que l'on constate aussi dans les liens étroits unissant les cités coloniales avec les sanctuaires panhelléniques de Delphes et d'Olympie où s'accumulent leurs offrandes – n'empêche pas la religion coloniale de revêtir des aspects spécifiques.

D'une part, les mythes héroïques y sont particulièrement importants, tels ceux d'Héraclès et d'Ulysse, en Occident, et celui des Argonautes, dans le Pont-Euxin : transcription évidente de très anciennes navigations des Achéens dont le souvenir, gardé sur place, est considéré comme un précieux patrimoine.

D'autre part, l'influence des religions indigènes se fait lourdement sentir sur les colons. Toute la Méditerranée occidentale révère de Grandes Mères, maîtresses de fertilité et de fécondité. Elles sont adoptées par les Grecs, identifiées à leurs propres déesses ; aussi le caractère chthonien de leur religion en est-il considérablement renforcé. Ces augustes déités de la Terre ont pour héritières tantôt Héra ou Perséphone (c'est le cas le plus fréquent en Grande-Grèce), tantôt Déméter et Coré, ce qui arrive le plus souvent en Sicile, île que l'on disait vouée aux « deux déesses » (on localisait même à Enna le rapt de la jeune fille par le Seigneur infernal). Ainsi, à Agrigente, de vieux sanctuaires autochtones (grottes ou enclos sacrés enserrant des autels) annexés par Déméter et Coré, qui ont pris la place des Dames sicano-sicules, jouxtent les beaux temples grecs élevés à la gloire des divinités helléniques.

La première moitié du Ier millénaire a tenu une place exceptionnelle dans l'histoire de la religion grecque. Tout en restant fidèle aux dogmes essentiels de l'âge créto-mycénien, elle a été accueillante à mille influences nouvelles. Elle a enrichi le panthéon, forgé ses formes cultuelles définitives, suscité, dans un élan extraordinaire, des créations multiples dans tous les domaines.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André-Jean FESTUGIÈRE : ancien membre de l'Institut, ancien directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)

- Pierre LÉVÊQUE : professeur émérite de l'université de Franche-Comté

Classification

Médias

Autres références

-

BLASPHÈME

- Écrit par Thomas HOCHMANN

- 7 020 mots

- 5 médias

Dans laGrèce antique, le manque de respect envers les dieux pouvait conduire à la mort. Le procès de Socrate et sa condamnation à la peine capitale en sont l’illustration la plus connue. Si les Grecs ne parlaient pas à cet égard de « blasphème », mais d’« asébie » – άσέβεια, l’incrimination retenue... -

EMPIRE

- Écrit par Gilbert ACHCAR

- 1 381 mots

...Raymond Aron (République impériale : les États-Unis dans le monde, 1973) entre « empire formel » et « empire informel ». Aron cite le cas d'Athènes qui, dans l'Antiquité, « avait progressivement transformé l'alliance des Cités indépendantes, dont elle avait pris la tête pour résister à l'Empire... -

L'ÂGE DES CASERNES (Michel Auvray) - Fiche de lecture

- Écrit par Carole LABARRE

- 953 mots

« La conscription est bel et bien morte, prête à être rangée au musée militaire, aux côtés de l'arbalète, du sabre ou de l'ost féodal. » Par ces mots, Michel Auvray prend acte de la décision radicale annoncée par Jacques Chirac le 22 février 1996, programmant la suspension du...

-

LES GRECS EN OCCIDENT (exposition)

- Écrit par Claude ROLLEY

- 1 364 mots

Après Les Phéniciens en 1988 et Les Celtes en 1991, Les Grecs en Occident (du 23 mars au 8 décembre 1996) a constitué la troisième exposition archéologique du Palazzo Grassi – la fondation culturelle de Fiat à Venise. Le thème avait été choisi plusieurs années auparavant ; des aléas...

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- IACCHOS

- GREC ART

- INDO-EUROPÉENS, peuple

- INHUMATION

- CLISTHÈNE (env. 600-570 av. J.-C.) tyran de Sicyone

- CHŒUR, théâtre

- ÇATAL ou CHATAL HÜYÜK, site archéologique

- RELIGION POPULAIRE

- COLONISATION ANTIQUE

- TEMPLE

- THÉOCRITE (320-250 av. J.-C.)

- GRECQUE RELIGION

- RITES FUNÉRAIRES

- TRAGÉDIE ANTIQUE

- COMÉDIE ANTIQUE

- VÉNUS PALÉOLITHIQUES

- MANTIQUE

- ASTARTÉ

- PARTHÉNON

- CITÉ ANTIQUE

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- HERMÈS TRISMÉGISTE

- THIASE

- THALYSIES FÊTE DES

- POLIADES DIVINITÉS

- FERTILITÉ & FÉCONDITÉ RITES & DIVINITÉS DE LA

- CRÉTOISE RELIGION

- PYTHIE

- RÉSURRECTION

- DÉMESURE

- BENDIS

- ÉGYPTIENNE RELIGION

- ÉRANOI

- DOMESTIQUE CULTE

- DACTYLES

- COURÈTES

- ORIENT HELLÉNISTIQUE

- MYSTÈRES RELIGIONS DITES À

- TOMBE

- TEMPLE, Grèce antique

- GREC THÉÂTRE

- JEUX ANTIQUES

- IDOLE

- BRONZE ART DU

- MORTS CULTE DES

- SYMBOLISME ANIMALIER

- CHTHONIENNES DIVINITÉS

- PERSÉPHONE ou KORÈ

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- HÉROS, mythologie grecque

- HYBRIS

- HÉROS & IDOLES

- TAUREAU SYMBOLISME DU

- GRECQUE SCULPTURE

- GRECQUE ARCHITECTURE

- TYCHÉ, mythologie

- SANCTUAIRE