GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) Une civilisation de la parole politique

Article modifié le

Le discours grec

Essayons maintenant d'analyser, à l'aide de sa propre langue, le discours que tient cette civilisation. Toute culture se définit par rapport à la nature, toute culture se sert d'une grille qui intègre et code les dieux, les hommes, les animaux et les choses. Cette grille est le plus souvent implicite et c'est le travail de l'ethnologue que de la décoder. Un des traits les plus caractéristiques de la civilisation grecque est au contraire de mettre à la disposition du chercheur les couples d'opposition qui, explicitement, ont été les siens. Le « cru » et le « cuit » ont été tout simplement le cru et le cuit. Il n'est pas besoin de les déduire.

L'homme grec

Culture et sauvagerie

Les textes les plus anciens de la littérature grecque, les poèmes homériques et hésiodiques donnent une définition anthropologique et normative, exclusive et inclusive de la condition humaine. L'homme est exclu des temps divins de l'âge d'or, il n'existe que par le travail agricole accompli au sein de la communauté familiale, l'oikos ; l'homme n'est pas non plus un cannibale : « Telle est la loi que le Cronide (Zeus) a prescrite aux hommes que les poissons, les fauves, les oiseaux ailés se dévorent, puisqu'il n'est point parmi eux de justice » (Hésiode, Travaux, 276-278). L'Odyssée tout entière propose une même définition. Les voyages d'Ulysse sont des voyages hors du pays des hommes, qu'il rencontre des dieux, des morts, des cannibales ou des mangeurs de dattes. L'homme, c'est bien entendu l'homme grec, ce « mangeur de pain ».

Dans les relations avec les dieux, le lien et en même temps la séparation s'établissent au moyen du sacrifice, repas carné – l'animal sacrifié est d'abord le bœuf de labour – accompagné de libations de vins et de la destruction symbolique de grains. Les dieux reçoivent la fumée des os et d'une part de la graisse, ils hument les aromates ; les hommes se partagent l'essentiel de la viande. L'homme grec est donc cultivateur, éleveur et cuisinier ; mais toute la gamme qui sépare les deux extrêmes : culture et sauvagerie, se répétera dans le sacrifice et dans le panthéon lui-même. Les divinités de la nuit et du monde souterrain (ainsi les Euménides) reçoivent des produits « purs », libations « sans vin », miellées ; les animaux qui leur sont sacrifiés sont brûlés intégralement. Les sectes qui refusent le sacrifice sanglant, tels les pythagoriciens, ne sacrifient que des produits végétaux « naturels » purs, lait, miel et aromates. Mais, inversement, le culte de Dionysos, dieu de la nature sauvage, culmine dans la manducation de la viande crue (omophagie). À l'autre extrémité de la chaîne, le sacrifice du bœuf, ce compagnon de l'homme, est à la limite un assassinat qui doit être puni. Dans la fête des Bouphonies, fête de Zeus Polieus à Athènes, les meurtriers du bœuf (le prêtre, le couteau) doivent être jugés. Comme l'omophagie dionysiaque peut, elle aussi, aboutir au meurtre (ainsi dans Les Bacchantes d'Euripide), on voit que tout sacrifice trouve sa limite extrême dans le sacrifice humain qui est retour à la sauvagerie, chute dans le monde « primitif », celui de l'inceste : les « cyniques » qui, à la fin du ive siècle, recommanderont le retour à la nature, condamneront la consommation de viande cuite et préconiseront l'inceste et l'anthropophagie. Le contact avec la nature sauvage est vécu par les Grecs à l'occasion de la chasse. Les éleveurs et cultivateurs ne sont chasseurs que marginalement ; une bête chassée ne peut être – sauf cas tout à fait exceptionnel – sacrifiée. Comme le montrent et les mythes et la tragédie, l'homme chasseur, au contact direct de la nature sauvage, a une double face : la chasse est le premier degré de la rupture avec[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

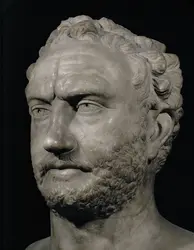

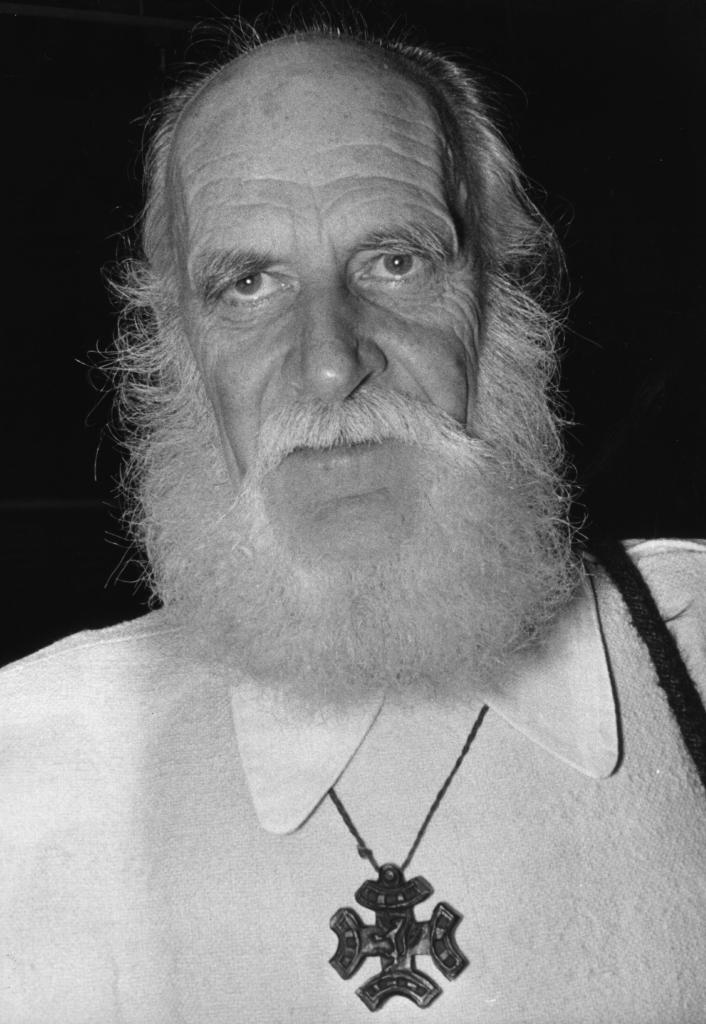

- Pierre VIDAL-NAQUET : directeur d'études émérite, École des hautes études en sciences sociales, Paris

Classification

Média

Autres références

-

GENRES LITTÉRAIRES, notion de

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 847 mots

Avant d'être une notion problématique, inscrite dans une histoire et lourde d'enjeux esthétiques, les genres littéraires sont, pour la plupart d'entre nous, une réalité éditoriale, indissociable de notre expérience concrète : ils circonscrivent des territoires (le rayon « poésie » d'une...

-

ALLÉGORIE, notion d'

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 455 mots

Une première conception de l'allégorie provient de la rhétorique (Cicéron, Quintilien) : elle définit comme une « métaphore continuée » cette manière de parler qui désigne une chose par une autre (du grec allos, « autre », et agoreuein, « parler en public »). La métaphore...

-

ARTS POÉTIQUES, notion de

- Écrit par Filippo D' ANGELO

- 1 333 mots

On désigne par l'expression « art poétique » les textes qui élaborent une doctrine à la fois descriptive et prescriptive de la création littéraire. L'adjectif « poétique » ne renvoie donc pas ici au genre de la poésie lyrique, comme sa signification courante pourrait...

-

DÉBAT, genre littéraire

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 347 mots

Le terme générique « débat » correspond à une série de genres poétiques dialogués que les trouvères et les troubadours cultivaient depuis le début du xiie siècle : d'abord en latin, sous le nom de disputatio, puis en langue vulgaire ; il est appelé tenson ou jocpartit...

-

DESCRIPTION, notion de

- Écrit par Elsa MARPEAU

- 985 mots

La description permet de donner à voir en imagination, grâce au langage. Elle constitue une pause, un contretemps dans le flux du récit. Sa finalité représentative semble ainsi l'opposer aux visées narratives de ce dernier. Toutefois, cette distinction théorique est plus complexe dans la pratique,...

-

DIALOGUE

- Écrit par Françoise ARMENGAUD et Robert MISRAHI

- 4 423 mots

- 1 média

L'entrée en dialogue paraît d'autant plus désirable que le partenaire est plus différent ou plus lointain. Le dialogue répond à une préoccupation éthique – il serait l'antiviolence par excellence – et à un souci politique : comment améliorer la circulation de l'information de manière...

-

DIDACTIQUE POÉSIE

- Écrit par Bernard CROQUETTE

- 531 mots

Poésie qui dispense un enseignement (philosophique, moral, scientifique, technique, etc.) en le parant des agréments propres à la poésie. Le vers, de par ses vertus mnémoniques, a été utilisé dès les origines pour fixer une leçon (oracles, sentences...) ; aux débuts de la littérature grecque, il...

-

ÉPOPÉE, notion d'

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 628 mots

-

FABLE

- Écrit par Marc SORIANO

- 3 260 mots

-

PARODIE, art et littérature

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 229 mots

Exercice de virtuosité en même temps que démonstration de liberté, condamnée à dépendre de l'original qu'elle détourne, et, comme la satire, prisonnière du contexte et victime du temps, la parodie constitue une approche instructive des œuvres, des styles et des genres qu'elle rabaisse...

-

SATIRE

- Écrit par Roger ZUBER

- 2 693 mots

- 1 média

-

TRAGÉDIE

- Écrit par Bernard DORT , Jacques MOREL et Jean-Pierre VERNANT

- 5 376 mots

- 2 médias

La tragédie naît en Grèce au vie siècle avant J.-C., mais c'est à Athènes, au cours du ve siècle, qu'elle trouve sa forme littéraire achevée. Les œuvres tragiques qui nous sont parvenues et que les Grecs nous ont transmises parce qu'ils les jugeaient dignes d'être conservées (trente-deux...

-

ILIADE, Homère - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-François PÉPIN

- 974 mots

- 1 média

Au milieu du viiie siècle avant J.-C., un poète grec venu d'Asie Mineure, Homère, aurait composé en hexamètres dactyliques deux magistrales épopées, l'Iliade et l'Odyssée, mais le mystère entoure encore aujourd'hui ces deux textes : Homère a-t-il réellement existé ? A-t-il...

-

CONFESSIONS, Augustin - Fiche de lecture

- Écrit par Bernard SESÉ

- 944 mots

-

DE L'ORATEUR, Cicéron - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 729 mots

-

DIALOGUE DES ORATEURS, Tacite - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 763 mots

- Afficher les 29 références

Voir aussi