COSQUER GROTTE

Article modifié le

Découverte en 1991 par le scaphandrier professionnel dont elle porte désormais le nom, la grotte Cosquer est à ce jour la seule grotte ornée paléolithique majeure connue dans le l’extrême sud-est de la France. C'est également l'unique grotte ornée au monde dont l'entrée s'ouvre sous la mer, à 37 mètres de profondeur, au pied des falaises du cap Morgiou, dans les calanques de Marseille.

En effet, au paroxysme de la dernière période glaciaire, dite de Würm, le niveau des mers est descendu jusqu'à 120 mètres au-dessous du niveau actuel. Il y a 20 000 ans, sur le littoral méditerranéen français, un vaste « pré-continent » occupait l'emplacement du golfe du Lion et s'étendait jusqu'au golfe de Marseille, alors entièrement émergé, tandis que plus à l'est les îles d'Hyères étaient reliées à la côte des Maures.

Très étroite, l'entrée aujourd'hui sous-marine de la grotte Cosquer se poursuit par une galerie noyée en pente ascendante, longue de 150 mètres. Ce couloir donne accès à une très vaste caverne dont plus de la moitié est restée exondée lors de la transgression marine, conséquence du réchauffement climatique holocène, il y a 10 000 ans. Dans les salles émergées se sont conservées des figurations animales peintes et surtout gravées, et de très nombreux signes. À l'origine, il en existait certainement tout autant, sinon plus, dans les parties noyées, mais la salinité de la mer, en corrodant la roche calcaire, les a fait disparaître. De très nombreux charbons récoltés au sol se sont avérés être des restes de torches en pin sylvestre, espèce de moyenne altitude aujourd'hui disparue du littoral. L'analyse des pollens fossiles a révélé la présence d'une steppe froide à graminées et armoises, parsemée de bouquets d'aulnes et de bouleaux. Des datations au radiocarbone, effectuées sur des charbons récoltés au sol et sur des particules de pigment charbonneux prélevées directement sur les peintures, ont permis de situer avec précision les deux phases principales de l'art de cette caverne, pressenties grâce aux superpositions et au style des figurations dès la première expertise, en septembre 1991.

Ces deux phases, très anciennes, correspondent à des périodes dont l'art n'est connu que par trop peu d'exemples : le Gravettien pour la phase 1, le Solutréen pour la phase 2. Ces données nouvelles, jointes à la position géographique de la grotte Cosquer dans une région jusqu'alors dépourvue de témoignages d'art pariétal paléolithique, expliquent l'importance de la découverte. Par ailleurs, l'abondance des témoins charbonneux et des méthodes de datation novatrices (Tandétron), ont permis de disposer de vingt-sept datations absolues, dont seize effectuées à partir de prélèvements directs sur les peintures, ce qui fait de la grotte Cosquer l’une des grottes ornées les mieux datées dans le monde.

La phase 1, représentée par soixante-cinq mains négatives, d'innombrables tracés digitaux et des gravures animales (cerf, bouquetin, cheval) remonte à 27 000 ans (27 740 ± 410 B.P., 27 110 ± 390 B.P., dates non calibrées). Jusqu'à la découverte de la grotte Chauvet en 1994, les mains de la grotte Cosquer étaient les plus anciennes peintures au monde à pouvoir être datées avec précision.

La grotte Cosquer s'inscrit parmi les grottes ornées les plus riches en mains négatives, après Gargas dans les Pyrénées ariégeoises et El Castillo dans le sud-est de l'Espagne. Ces mains ont été réalisées par le procédé du pochoir, en soufflant, lèvres serrées, du colorant dilué dans la bouche sur la main appliquée sur la roche. La majorité de ces mains sont sur un fond noir, obtenu en projetant du pigment charbonneux, les autres sur fond rouge (argile rouge et ocre). Comme à Gargas, il s'agit pour la plupart de mains gauches dont un pourcentage important (près de 70 p. 100) présentent des doigts incomplets. Plutôt que d'imaginer des mutilations volontaires ou pathologiques, on peut penser qu'il s'agit d'un langage codé exprimé par le pliage des doigts, tel qu'il a été observé chez les Bushmen du Kalahari et les Aborigènes du désert australien.

La phase 2, représentée par les figurations animales et de très nombreux signes, est d'âge solutréen. Une série de datations directes (prélèvements sur les peintures) la situe entre 18 500 et 19 000 (dates non calibrées).

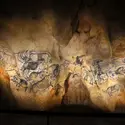

On a dénombré cent soixante-dix-sept animaux figurés, notamment soixante-trois chevaux, trente-trois caprinés (bouquetins et chamois), vingt-quatre bovinés (bisons et aurochs), treize cervidés (cerfs et mégacéros), un félin (lion des cavernes ou panthère), seize animaux marins (9 phoques, pingouins, poisson) ainsi qu'un humain.

Parmi les deux cent seize signes, un ovale tracé au charbon de bois a pu être daté de 28 370 ± 440, non calibré, et appartient donc à la phase 1. Tous les autres signes, peints et surtout gravés, sont attribuables à la phase 2, d'après les superpositions observées.

De nombreux symboles en forme de projectiles, à base bifide figurant l'empennage, souvent à extrémité barbelée, surchargent les représentations animales. Les signes les plus originaux sont des rectangles, parfois à décor interne, viennent ensuite des zigzags, simples, doubles ou triples, des signes ramiformes, des croix en X, des ovales concentriques, et enfin un signe de type Placard – du nom d’une grotte en Charente – (constitué par un corps horizontal fait de deux traits parallèles, surmonté par un appendice vertical en cheminée et terminé de chaque côté par un autre appendice dirigé vers le bas) qui témoigne de relations à longue distance avec le Lot et les Charentes, où ces signes particuliers sont connus. Tout à fait exceptionnelle enfin est une représentation gravée, très réaliste, de phallus.

Quelques lames de silex trouvées sur le sol sont interprétées comme des outils des graveurs.

L'originalité de cet art pariétal provençal s'affirme à travers l'emploi systématique de la perspective tordue (animaux figurés de profil, mais cornage et oreilles vus de face), la schématisation des pattes, en béquille ou en Y, une interruption dans le trait au sommet du crâne, la représentation d'animaux marins (phoques et pingouins), la fréquence des animaux frappés par des projectiles symboliques, des signes originaux, comme le signe de type Placard, ou inédits.

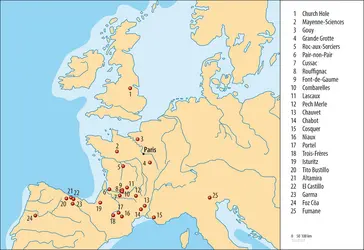

Les rapprochements et convergences avec une partie de l'art pariétal ardéchois (grotte d'Ebbou, grotte de la Tête du Lion), l'art du Parpalló en Espagne, certaines gravures d'Italie du Sud, confirment l'hypothèse, déjà ancienne, d'une « province paléolithique méditerranéenne », étendue jusqu'à la vallée du Rhône et de l'Ardèche, mais avec des contacts avec les autres provinces d’art pariétal. La richesse de cet art, avec des sites majeurs tels que la grotte du cap Morgiou ou celle, encore plus ancienne, de la grotte Chauvet en Ardèche, le placent désormais à égalité avec l'art pariétal pyrénéen, périgourdin ou quercynois.

Les recherches conduites en 2002 et 2003 dans la grotte Cosquer ont tout particulièrement porté sur les traces d’activités. Nous avons beaucoup appris sur les hommes du Paléolithique qui ont fréquenté la grotte. Par exemple, nous savons que des enfants les accompagnaient et qu’on leur a fait à l’occasion imprimer leur main sur la surface molle de la paroi, en hauteur.

Les visiteurs anciens sont allés partout. Cela ne peut s’expliquer que par la volonté d’explorer au maximum ce monde souterrain et d’en capter la puissance intrinsèque.

Enfin, on a pu remarquer dans la grotte Cosquer de nombreux raclages des parois et des bris de concrétions. Les fragments brisés ont été emportés. Cela ne peut s’expliquer que par la volonté de les utiliser, sans doute comme « médecines ». C’est la première fois que des activités prophylactiques probables ont été mises en évidence dans une grotte ornée européenne.

Bibliographie

J. Clottes & J. Courtin, La Grotte Cosquer, peintures et gravures de la caverne engloutie, Seuil, Paris, 1994, rééd. 1996 ; éd. allemande, E. Thorbecke, Sigmaringen, 1995 ; éd. anglaise, Abrams, New York, 1995

J. Clottes, J. Courtin et al., « Nouveautés sur la grotte Cosquer », in L'Homme préhistorique et la mer, 120e Congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques, Aix-en-Provence, 1995

J. Clottes, J. Courtin & J. Collina-Girard, « La Grotte Cosquer revisitée », in International Newsletter on Rock Art, 15, 1996.

J. Clottes, J. Courtin& L. Vanrell, Cosquer redécouvert, Seuil, Paris, 2005.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CLOTTES : conservateur général honoraire du Patrimoine

- Jean COURTIN : préhistorien, retraité du CNRS

Classification

Médias

Autres références

-

ART PRÉHISTORIQUE EUROPÉEN - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 412 mots

— 40000-— 35000 Des traits gravés apparaissent à la fin du Paléolithique moyen. Dus aux derniers Néandertaliens, ils témoignent de l'existence de systèmes de signes matériels.

— 32000-— 28000 Datations par le carbone 14 de la grotte Chauvet (découverte en Ardèche...

-

CLIMATS (notions de base)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 3 595 mots

- 10 médias

Lagrotte Cosquer a été découverte en 1991 par un plongeur dont elle porte désormais le nom. Elle se trouve dans les calanques de Marseille et son entrée est située à environ 40 mètres de profondeur. Dans les parties émergées de la grotte ont été conservés des signes et des figurations d’animaux peintes... -

GROTTES PRÉHISTORIQUES DATATION DES

- Écrit par Denis VIALOU

- 2 999 mots

- 6 médias

...ne correspond à cette date (13 810, 14 300, 19 500, 22 750, 23 610 et 25 120) ; 18 440, 26 360 et 27 870 pour des charbons prélevés sur les sols de la grotte Cosquer (Bouches-du-Rhône), alors que les datations pariétales se divisent en deux lots, cinq datations comprises entre 18 010 et 19 200 et une...

Voir aussi