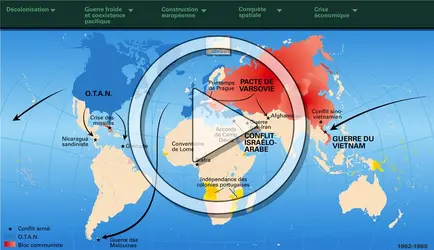

GUERRE FROIDE

Article modifié le

Le temps des crises

L'affaire de Suez

Bien que l'URSS se fût passablement intéressée au Moyen-Orient pendant la guerre, elle s'y était peu manifestée par la suite, se contentant d'être la première, en 1948, à reconnaître de facto l'État d'Israël, qu'elle aida discrètement à venir à bout de ses ennemis arabes. Staline pensait ainsi faire échec à l'« impérialisme » britannique, dont la Ligue arabe pouvait paraître l'instrument. Mais très vite il s'avéra que l'État juif n'avait aucune intention de s'inspirer de la ligne soviétique. À l'ONU, le Kremlin donna bien un appui de principe aux mouvements d'indépendance nationale, notamment au docteur Mossadegh qui, en 1951, nationalisa les pétroles iraniens ; mais lorsque celui-ci fut renversé par la CIA, en août 1953, il ne leva pas le petit doigt.

D'une manière générale, les Occidentaux vivaient dans l'illusion que le Moyen-Orient était pour eux une chasse gardée, comme en témoignent leur déclaration tripartie de 1950, destinée à garantir le statu quo dans cette région, de même que les efforts de Foster Dulles pour enrôler les pays arabes dans un « pacte de Bagdad » destiné à compléter le réseau d'alliances « contenant » l'URSS.

À partir de 1955, cependant, et de la conférence de Bandung qui marque la prise de conscience du Tiers Monde, la diplomatie soviétique se rend compte des possibilités d'action qui lui sont ouvertes dans les pays sous-développés, et plus spécialement dans le monde arabe. En septembre, la Tchécoslovaquie conclut avec l' Égypte un accord de livraison d'armes qui provoque la plus vive inquiétude à Tel-Aviv. Quelques mois plus tard, le refus de Washington de participer au financement du barrage d'Assouan, indispensable au développement de l'économie égyptienne, amène Gamal Abdel Nasser à décider, en représailles, la nationalisation du canal de Suez (juill. 1956). La Grande-Bretagne ressent la décision comme une menace directe pour ses approvisionnements en pétrole, tandis qu'en France le gouvernement Guy Mollet, aux prises avec la guerre d'Algérie, pense qu'en renversant le régime du Caire, dont l'appui à la rébellion est avéré, il porterait à celle-ci un coup décisif. Israël, de son côté, sentant se développer le potentiel arabe, est tenté par une guerre préventive. C'est ainsi que naît l'idée d'une expédition commune. Le 29 octobre, l'armée israélienne envahit le Sinaï, et quelques jours plus tard un corps expéditionnaire franco-britannique débarque à Port-Saïd.

La révolte hongroise

Au moment où débutent les hostilités, des événements dramatiques se produisent en Europe centrale. Khrouchtchev a, quelques mois plus tôt, devant le xxe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, prononcé contre les crimes de Staline un véhément réquisitoire qui, en Pologne et en Hongrie, encourage les éléments désireux d'en finir avec la terreur. Si, à Varsovie, Wladyslaw Gomulka réussit à imposer à Khrouchtchev un modus vivendi qui donne satisfaction à la population, il n'en va pas de même à Budapest où l'agitation tourne vite à la contre-révolution, entraînant le 4 novembre 1956 l'intervention des blindés soviétiques, qui écrasent durement l'insurrection.

Les deux affaires, de Suez et de Hongrie, provoquent un vif regain de la tension internationale ; l'ONU est le théâtre de débats passionnés et Moscou accable l'Occident de mises en demeure. Sa pression concorde avec celle des États-Unis, hostiles à tout recours à la force au Moyen-Orient, pour contraindre les troupes françaises, britanniques et israéliennes à se retirer d'Égypte. Des « casques bleus » mandatés par l'ONU sont chargés de surveiller la ligne de démarcation. En revanche, les forces russes demeurent en Hongrie où s'installe un gouvernement de collaboration présidé par János Kádár, lui-même ancienne victime des persécutions staliniennes.

Si l'URSS conserve un certain prestige auprès de l'opinion arabe, qui lui est reconnaissante de son attitude au moment de l'affaire de Suez, elle doit faire face à une vigoureuse contre-offensive américaine, menée dans le cadre de la « doctrine Eisenhower », visant à étendre au Moyen-Orient les promesses d'assistance militaire et économique jadis contenues dans la « doctrine » formulée dix ans plus tôt par Truman à propos de la Grèce et de la Turquie.

Le résultat est une lutte incessante entre d'une part les proaméricains comme les rois d'Arabie, d'Irak et de Jordanie et le président du Liban, Camille Chamoun, et d'autre part les « progressistes » du Caire et de Damas. Plusieurs crises se succèdent qui conduiront, à l'été de 1958, à la guerre civile au Liban et à une révolte sanglante en Irak où périssent le roi Fayçal et le dictateur Noury Saïd (Nūri as-Sa‘īd). Le débarquement de marines américains à Beyrouth porte la tension à son comble, mais l'unanimité se refait provisoirement entre les pays arabes, au mois d'août, pour définir à leur usage une sorte de doctrine de Monroe mettant fin pour une dizaine d'années aux interventions étrangères les plus voyantes.

Le spoutnik

En Europe, l'invasion de la Hongrie a eu pour effet un net isolement de l'Union soviétique qui ne prendra fin qu'en octobre 1957 avec le lancement du premier spoutnik. C'est pour le prestige de la science et de l'idéologie soviétiques un succès énorme. En Occident, on se persuade rapidement qu'il signifie que les fusées russes sont désormais capables d'atteindre les États-Unis alors qu'aucun engin américain ne peut toucher le sol de l'URSS. D'où l'accélération de la production outre-Atlantique d'armes « intercontinentales » et des négociations fiévreuses avec les alliés sur l'installation en Europe occidentale de fusées dites « intermédiaires ».

En même temps, à Moscou, se déroule une conférence des Partis communistes au pouvoir. Un débat s'engage à mots couverts entre Mao et Khrouchtchev sur les conséquences stratégiques du triomphe du spoutnik. Le premier croit qu'il n'y a plus désormais de ménagements à observer vis-à-vis de l'Occident ; si, contre toute vraisemblance, celui-ci voulait la guerre, eh bien ! même si elle faisait des dizaines de millions de morts, le socialisme vaincrait. Le chef du parti soviétique, qui vient de renforcer son pouvoir en se débarrassant de ses rivaux Molotov et Malenkov, et qui va bientôt prendre personnellement la direction du gouvernement, se montre beaucoup plus prudent. Aussi bien des pourparlers s'engagent-ils avec l'Ouest sur l'opportunité d'une conférence à quatre. Des projets de désatomisation de l'Europe centrale sont lancés et, en mars 1958, l'URSS, dont les Anglo-Saxons suivront bientôt l'exemple, suspend ses essais nucléaires. Le terme de « coexistence pacifique » revient constamment dans les textes de l'Est, qui a officiellement enterré le vieux dogme de la guerre inévitable entre le socialisme et l'impérialisme, et il commence à être employé à l'Ouest.

Épreuve de force à Berlin

En novembre 1958, cependant, après la crise déjà signalée du Moyen-Orient et une nouvelle épreuve de force, qui tourne court, dans le détroit de Formose, le Kremlin se lance dans une opération aventurée en mettant en demeure les Occidentaux de consentir à la transformation de Berlin-Ouest en ville libre neutralisée. À défaut, il signera avec la République démocratique allemande un traité de paix donnant à celle-ci le droit de s'opposer aux mouvements des troupes alliées entre la république fédérale d'Allemagne et l'ancienne capitale. Les Trois ayant repoussé cette exigence, une crise s'ouvre qui va durer des années.

En septembre 1959, une certaine détente est enregistrée grâce à un voyage de Khrouchtchev aux États-Unis, au cours duquel Eisenhower reconnaît le caractère « anormal » de la situation à Berlin. Le leader soviétique en déduit que les Occidentaux sont prêts à lâcher du lest. Il tombe de haut lorsque, quelques mois plus tard, se réunit à Paris un nouveau sommet à quatre, auquel participent, outre Eisenhower et lui-même, le général de Gaulle et Macmillan. Non seulement les Occidentaux n'envisagent aucune concession importante sur Berlin, mais le président des États-Unis refuse de présenter des excuses pour le survol de l'URSS par un avion espion, abattu quelques jours avant l'ouverture de la conférence. Khrouchtchev repart pour Moscou après une extraordinaire explosion de fureur, sans même que la conférence ait officiellement commencé ses travaux. Mais, au lieu de procéder à la signature redoutée du traité avec la RDA, il déclare qu'il reprendra l'examen de la question avec le futur président des États-Unis. Le mandat d'Eisenhower approche en effet de son terme. L'été sera marqué de violentes passes d'armes à l'ONU, notamment à propos du Congo belge (future République démocratique du Congo) où l'indépendance a été suivie d'une période de confusion extrême.

En mai 1961, Khrouchtchev rencontre à Vienne le nouveau président américain, John Kennedy. Il l'avertit de son intention de signer avant la fin de l'année le fameux traité, si les Occidentaux ne cèdent pas auparavant. En juillet, l'URSS reprend ses essais nucléaires et, le 13 août, la police est-allemande établit un mur qui, en coupant Berlin-Est des secteurs occidentaux, met fin au départ ininterrompu vers l'Ouest de milliers d'Allemands de l'Est mécontents du régime. L'indignation et les protestations des Occidentaux n'y changent rien, mais Khrouchtchev n'insiste pas lorsqu'ils rejettent sa prétention d'interdire aux ressortissants ouest-allemands d'utiliser leurs avions pour aller à Berlin. À l'automne, il renonce à fixer un délai pour la neutralisation de Berlin-Ouest et des négociations s'engagent. Il apparaît vite cependant qu'elles ont peu de chance d'aboutir.

La crise des fusées

À l'été de 1962, le Kremlin se fait une fois de plus menaçant. Ce n'est pas à Berlin, cependant, que l'orage éclate, mais à Cuba, où s'est établi en 1959 un régime socialiste, dirigé par Fidel Castro, dont les rapports avec les États-Unis se sont détériorés rapidement. En avril 1961, peu après son arrivée au pouvoir, Kennedy avait autorisé la CIA à faire débarquer dans l'île un groupe d'opposants émigrés. Voyant que la population était loin de se soulever, comme on le lui avait prédit, il avait presque aussitôt donné un contrordre, mais les Cubains en avaient ressenti de graves inquiétudes pour leur sécurité et avaient fait appel à l'aide de l'URSS. Celle-ci avait envoyé d'importantes fournitures militaires, et les États-Unis avaient fait savoir qu'ils ne resteraient pas indifférents devant l'arrivée d'armes « stratégiques » ; Moscou avait aussitôt répondu qu'il n'en était pas question. Or, le 18 octobre 1962, des appareils de reconnaissance, survolant Cuba, repéraient les travaux d'installation de fusées capables d'atteindre le territoire américain.

Le 22 octobre, Kennedy ordonnait l'établissement d'une surveillance navale autour de Cuba pour empêcher la livraison de nouvelles fusées et mettait l'Union soviétique en demeure de retirer celles qui s'y trouvaient déjà. Après une semaine dramatique, Khrouchtchev se décidait à obtempérer, les États-Unis renouvelant en contrepartie l'engagement qu'ils avaient pris quelques mois plus tôt de ne pas envahir l'île tant qu'il ne s'y trouverait pas d'armes stratégiques, et confirmant leur décision de retirer leurs fusées de Turquie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André FONTAINE

: ancien directeur du journal

Le Monde

Classification

Médias

Autres références

-

GUERRE FROIDE (notions de base)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 3 555 mots

L’expression « guerre froide » désigne le conflit qui opposa les États-Unis et l’URSS durant la seconde moitié du xxe siècle. Trois traits fondamentaux la caractérisent : d’abord, la nature indirecte de l’affrontement, d’où l’adjectif « froide » qui qualifie cette « guerre » ; ensuite,...

-

MISE EN PLACE D'UN MONDE BIPOLAIRE - (repères chronologiques)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 446 mots

1945 Conférence de Yalta (4-11 février). Capitulation allemande à Berlin (8 mai). Signature de la capitulation sans condition du Japon (2 septembre).

1946 Discours de Churchill à Fulton dénonçant le « rideau de fer » s'abattant sur le continent européen (5 mars).

1947 Discours...

-

ACHESON DEAN (1893-1971)

- Écrit par André KASPI

- 324 mots

- 1 média

Diplomate américain de la vieille école dont l'élégance britannique faisait dire de lui qu'il était plus anglais que l'ambassadeur de Sa Majesté. Né dans le Connecticut, Dean Acheson était d'origine modeste : un père clergyman né en Angleterre et une mère canadienne. C'est à l'université Yale qu'il...

-

ACTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Pierre GARRIGUE

- 7 244 mots

- 1 média

Le second événement est laguerre froide. En contraignant chacun à choisir son camp, elle introduit la politique dans une action humanitaire dont les finalités – aider, soigner, sauver – se situent en dehors des enjeux du pouvoir. Nikita Khrouchtchev ne confiait-il pas à Dag Hammarskjöld... -

SUEZ AFFAIRE DE (1956)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 281 mots

- 1 média

Le 22 décembre 1956, le rembarquement du corps expéditionnaire franco-britannique à Port-Saïd (Égypte) illustre les nouveaux rapports de forces internationaux de l'après-1945. En nationalisant le 26 juillet 1956 le canal de Suez, le leader égyptien Nasser entendait affirmer la...

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et contemporaine

- Écrit par Michel EUDE et Alfred GROSSER

- 26 892 mots

- 39 médias

En France, en Italie,la naissance de la guerre froide a entraîné le départ des communistes du gouvernement et la scission politique à l'intérieur du pays. En Allemagne, elle a accéléré la division géographique du pays, à la fois cause et conséquence de la division du monde. Elle a également entraîné... - Afficher les 81 références

Voir aussi

- ANTICOMMUNISME

- TIERS MONDE

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- SINO-SOVIÉTIQUES HISTOIRE DES RELATIONS

- ATLANTIQUE ALLIANCE

- COEXISTENCE PACIFIQUE

- ALLEMANDE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE (RDA)

- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire, de 1945 à 1989

- RÉARMEMENT

- BLOCS POLITIQUE DES

- ARMEMENTS CONTRÔLE DES

- DÉGEL, URSS

- CASQUES BLEUS

- PARTITION POLITIQUE

- PARIS ACCORDS DE (1954)

- UEO (Union de l'Europe occidentale)

- INDOCHINE GUERRE D' (1946-1954)

- SPOUTNIK, satellite

- WATERGATE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- DÉTENTE, politique internationale

- ÉGYPTE, histoire, de 1952 à nos jours

- HONGRIE, histoire, de 1945 à nos jours

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- AIDE ÉCONOMIQUE

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- PROCHE-ORIENT

- SALT (Strategic Arms Limitation Talks)

- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- URSS, histoire

- EUROMISSILES

- PERSHING II, missile