- 1. Les succès allemands (sept. 1939 - juin 1940)

- 2. Le Royaume-Uni seul dans la guerre (juin 1940-juin 1941)

- 3. Les grands succès de l'Axe (juin 1941-automne 1942)

- 4. Le tournant de la guerre (nov. 1942-juill. 1943)

- 5. La grande offensive alliée (juill. 1943-août 1944)

- 6. La défaite de l'Allemagne

- 7. La défaite du Japon

- 8. Bibliographie

GUERRE MONDIALE (SECONDE)

Article modifié le

La grande offensive alliée (juill. 1943-août 1944)

Désormais, les territoires occupés par l'Allemagne, attaquée à l'est, au sud et à l'ouest, se réduisent comme peau de chagrin.

La guerre en Italie et la chute de Mussolini

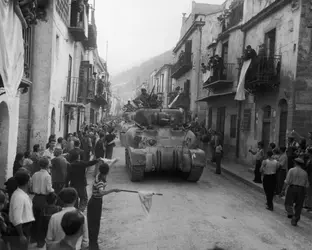

C'est l'Italie qui met bas les armes la première. Le 10 juillet 1943 se produit l'attaque sur la Sicile. La supériorité alliée est tellement écrasante que les aérodromes et les fortifications ont été entièrement détruits avant le débarquement. En deux jours, 80 000 hommes sont débarqués, avec 7 000 véhicules et 300 chars. La campagne de Sicile dure 39 jours, la résistance italienne est presque nulle, comme l'avait fait prévoir la capitulation, sous le seul effet des bombardements, de l'îlot de Pantelleria, jugé imprenable.

Cette défaite écrasante a pour effet la chute de Mussolini à la suite d'un complot fomenté par le roi d'Italie, le maréchal Badoglio et une partie du Grand Conseil fasciste, dont le comte Ciano, gendre de Mussolini. Le Duce est arrêté et interné.

Tout en déclarant qu'il continue la guerre contre les Alliés, Badoglio, successeur de Mussolini, négocie avec eux un armistice qui n'est révélé que le 8 septembre. Le 3 septembre, les américano-britanniques avaient débarqué en Calabre, puis à Salerne.

De leur propre initiative, les Français ont libéré la Corse, par un double mouvement de la Résistance intérieure et de troupes envoyées d'Afrique du Nord par le général Giraud.

La riposte allemande est très violente, 30 divisions sont envoyées en Italie ; la lutte se déroule dès lors dans les montagnes des Apennins, en batailles locales d'usure, avec pilonnage des positions adverses par l'aviation et l'artillerie, et combats sanglants pour la possession de sommets. La Wehrmacht se bat successivement sur les lignes du Volturno, puis du Garigliano-Sangro, où le front s'immobilise pendant l'hiver 1943-1944.

L'Italie connaît une situation anarchique. Dans le Sud, le roi et Badoglio sont reconnus par les Alliés ; par tactique, les antifascistes du Comité de Libération se sont ralliés à eux. Dans le Centre et le Nord, les Allemands règnent par la terreur – marquée par de nombreuses exécutions, aux fosses Ardéatines, à Rome, notamment. Dans les villes et les campagnes, la Résistance clandestine est dirigée par les comités de Libération où coopèrent tous les partis, antiroyalistes autant qu'antifascistes. Mussolini, libéré par les SS, a installé à Salo, dans le Nord, une république néo-fasciste ; il fait juger et exécuter, à Vérone, quelques-uns de ceux qui l'ont abandonné, comme son gendre Ciano.

Le corps expéditionnaire français, commandé par le général Juin, force les lignes allemandes du mont Cassin ; traversant des hauteurs jugées inaccessibles, il exécute une manœuvre conçue par le général de Monsabert, qui permet l'entrée des Alliés à Rome le 4 juin 1944. Puis, en application de la stratégie alliée, le front italien s'immobilise à nouveau sur la « ligne gothique », entre Pise et Rimini. Malgré Churchill, les Anglo-Saxons ont en effet décidé de ne pas porter la guerre en Europe centrale et dans les Balkans, mais de rassembler le plus de forces possible pour un débarquement, qu'on veut décisif, en Normandie. Pourtant, à partir des aérodromes du sud de l'Italie, toute l'Allemagne peut être atteinte par les bombardiers alliés. D'autre part, la navigation est libre en Méditerranée, ce qui permet le transport d'un tonnage considérable.

L'offensive de l'Armée rouge

Au printemps de 1943, l'Armée rouge compte 381 divisions, dont 51 blindées ; elle possède l'avantage en hommes, en chars, et surtout en artillerie : plus de 100 000 canons ont été fabriqués ; dans les airs, son aviation est à égalité avec la Luftwaffe.

Pour la première fois, l'Armée rouge prend l'offensive en été, après avoir stoppé l'attaque allemande sur Koursk. La Wehrmacht doit opérer un « retrait élastique » de plusieurs centaines de kilomètres, qui l'amène jusqu'au Dniepr. Kharkov est libérée le 25 août ; au début de septembre, tout le bassin du Donetz est réoccupé et Smolensk, au nord, est reprise le 25 du même mois. Hitler refuse de raccourcir le front, comme le demande von Manstein, pour ne pas exposer les pétroles de Roumanie aux coups de l'aviation russe.

Les Russes adoptent alors une tactique d'offensives incessantes, « à tiroir », en des secteurs différents, sans interruption, hiver comme été, une attaque étant lancée sur un point avant que s'achève l'attaque précédente sur un autre. En novembre 1943, Kiev est libérée. Les réactions allemandes sont désormais sporadiques ; il n'y aura pas au printemps de 1944 de quatrième offensive générale allemande. Au contraire, les Russes libèrent Odessa, Sébastopol et dégagent Leningrad.

Le front se stabilise en mai 1944 pour permettre à l'Armée rouge de reprendre souffle. Mais son mouvement d'attaque au sud, lancé sur un front de 600 kilomètres, a progressé de 500 kilomètres, pénétrant en Pologne et en Roumanie.

L'offensive américaine dans le Pacifique

Dans le Pacifique, les Américains lancent deux offensives qui vont au but, par approches successives, en négligeant et en isolant les points d'appui japonais secondaires. C'est la tactique dite du « saut de mouton ».

À travers le Pacifique, au plus court, d'atoll en atoll, l'amiral Nimitz mène une guerre aéronavale droit vers l'archipel japonais. Il déploie des escadres autonomes, l'équivalent des Panzerdivisionen sur mer, ou Task-Forces, qui associent cuirassés, porte-avions (1 000 avions pour la Task-Force 58), navires et troupes de débarquement (marines), navires de ravitaillement, navires-ateliers, et même bassins de radoub flottants.

Nimitz attaque les îles Gilbert en novembre 1943, puis les îles Marshall en janvier 1944. Chaque îlot est chèrement défendu par les Japonais qui, aux îles Gilbert par exemple, perdent 4 000 hommes.

Le 19 juin se livre aux îles Mariannes la plus importante bataille aéronavale depuis celle des îles Midway. À nouveau les avions américains gagnent la bataille, dans les airs d'abord, sur mer ensuite. Les Japonais, qui ne disposaient que de neuf porte-avions contre les quinze porte-avions américains, en perdent trois ; quatre autres sont gravement endommagés.

Le général MacArthur, de son côté, se dirige vers les Philippines, par les nombreux archipels du sud du Pacifique. Il procède par enveloppements successifs, occupant les points faibles, négligeant les points forts qui, bloqués, seront réduits par la suite. Partout où ils prennent pied, les Américains aménagent des aérodromes, qui deviennent des bases de départ de bombardements stratégiques aux objectifs de plus en plus lointains.

En juin 1943, Américains et Australiens débarquent en Nouvelle-Guinée ; ils mettront un an pour avancer de 2 000 kilomètres dans la jungle au climat chaud et humide, générateur de dysenterie et de fièvre jaune. En juin 1944, 135 000 Japonais, complètement isolés, sont pris au piège, et il ne leur reste qu'à attendre la fin de la guerre.

En même temps, les Britanniques se battent opiniâtrement en Birmanie, pour protéger l'Inde et enrayer l'avance japonaise d'abord, pour reconquérir ensuite et aménager la route birmane, qui permettra de ravitailler les armées de Tchiang Kai-chek, avec lesquelles ils font leur liaison en août 1944.

En Chine, après s'être battues contre les troupes de Tchiang Kai-chek, les unités communistes de guérilla de Mao Zedong ont recommencé à attaquer les Japonais. Mais les Russes sont dans l'impossibilité de les aider.

Les Américains éprouvent aussi de sérieuses difficultés à secourir Tchiang Kai-chek, à qui le général Stilwell sert de conseiller peu écouté. Les Japonais lancent une grande offensive dans la Chine du Sud. En dépit de leur avance, ils ne peuvent s'emparer des aérodromes, d'où la XIXe armée aérienne américaine harcèle leur trafic maritime dans la mer de Chine.

Les rapports entre les Alliés. La conférence de Téhéran

Les problèmes de Grèce, de France et de Pologne posent ceux de l'organisation du monde après la guerre et obligent les Alliés à préciser leurs buts de guerre. Ils comprennent la nécessité de se mettre d'accord.

À Moscou, du 19 au 30 octobre 1943, les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Union soviétique (Anthony Eden, Cordell Hull et Molotov) s'entendent sur la création, après la guerre, d'un système de coopération et de sécurité internationales, le jugement des criminels de guerre, la suppression totale des régimes fascistes. Les questions de frontières seront laissées en suspens jusqu'à la fin des hostilités.

À Téhéran, du 28 novembre au 1er décembre 1943, Staline, Roosevelt et Churchill prennent la décision d'opérer un vaste débarquement à l'ouest, dont le commandement est confié au général Eisenhower, en liaison avec une grande offensive soviétique. Les stratégies sont ainsi harmonisées, mais des différences de vues politiques se sont manifestées. Roosevelt s'est posé parfois en arbitre entre Churchill et Staline. L'alliance, provoquée par Hitler, entre les démocraties anglo-saxonnes et le totalitarisme soviétique, s'avère paradoxale et fragile.

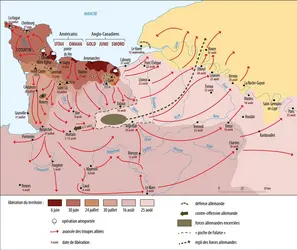

Le débarquement en Normandie

Les préparatifs du débarquement en Normandie avaient commencé à la fin de 1943 : construction de péniches de débarquement et d'éléments de ports préfabriqués ; étude des problèmes posés par le ravitaillement, avec construction d'un oléoduc ; concentration et entraînement des troupes, élaboration d'un plan à la fois extrêmement complexe et soigneusement minuté ; destruction par l'aviation des voies ferrées, ponts, canaux et moyens de transport ; encadrement et armement des Forces françaises de l'intérieur par des équipes d'officiers spécialisés dites Jedburgh ; intensification du « renseignement » pour prendre la mesure des défenses allemandes.

Retardée une première fois en raison du mauvais temps, les bateaux déjà partis étant obligés de tourner en rond sur place, l'opération est fixée au 6 juin, bien que les conditions météorologiques ne se soient pas améliorées. Dans la nuit, des hommes-grenouilles viennent cisailler les barbelés posés par les Allemands dans la mer ; à 2 heures, les troupes aéroportées sont lâchées ; à 3 heures commence le bombardement aérien, à 5 heures 50 le bombardement naval ; à 6 heures 30, les premières troupes d'assaut et les chars prennent pied sur les plages. À la tombée du premier jour, 10 divisions ont débarqué, avec armes et bagages.

Du 6 au 12 juin, la tête de pont s'affermit ; Bayeux, Isigny et Carentan sont libérées. Les Allemands, qui ont adopté un système de défense sans profondeur, sont dans l'impossibilité d'amener en temps utile leur masse de réserve, massée pour la majeure partie en face du pas de Calais ; les bombardements alliés et les sabotages des résistants en sont la cause.

Glissant vers l'ouest, l'armée américaine s'empare de Cherbourg le 27 juin ; les Britanniques se heurtent à une énergique défense allemande devant Caen, qui n'est enlevée que le 9 juillet. La percée du front allemand est effectuée à Avranches le 31 juillet. Les troupes allemandes se replient vers l'est, évacuant tout l'ouest de la France. À son quartier général, Hitler échappe de peu à un attentat, et Berlin à un putsch de généraux.

Sans attendre que le succès soit affermi, le général de Gaulle est venu à Bayeux pour affirmer que le gouvernement provisoire de la République est le gouvernement de la France. Il a installé un commissaire de la République en Normandie et un sous-préfet à Bayeux. Puis il fait son entrée le 26 août dans Paris, libéré par l'insurrection des FFI (Forces françaises de l'intérieur) et le secours de la 2e DB (division blindée) de Leclerc.

Le débarquement en Provence

Le 15 août a eu lieu en Provence le deuxième débarquement allié. Cette opération a été longtemps refusée par Churchill, qui préconisait une poussée à partir de l'Italie en direction des Balkans, appelés curieusement par lui « le ventre mou de l'Europe ». Les Américains refusèrent le plan de Churchill, et le corps de débarquement, sous le haut commandement de sir Maitland Wilson, comprenant la Ire armée française commandée par Jean de Lattre de Tassigny, fut prélevé sur les armées combattant en Italie. L'armada partit de Naples, Tarente, Malte, Oran et Ajaccio.

Dans la nuit du 14 au 15, les commandos immobilisent les batteries de la côte. Au lever du jour, les formations aéroportées sont lâchées au nord des Maures. Puis les premières vagues d'assaut américaines s'emparent rapidement des régions de Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Saint-Raphaël. Le lendemain débarquent trois divisions françaises qui marchent sur Toulon. Le 18 août, le commandant allemand ordonne la retraite. Le 28 août, les garnisons allemandes de Toulon et Marseille déposent les armes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri MICHEL : directeur de recherche au C.N.R.S., secrétaire général du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale

Classification

Médias

Autres références

-

ABETZ OTTO (1903-1958)

- Écrit par Jean BÉRENGER

- 332 mots

Important dignitaire nazi, artisan dès avant 1933 d'une réconciliation franco-allemande en particulier avec Jean Luchaire et Fernand de Brinon, Otto Abetz eut pour rôle essentiel d'occuper, de 1940 à 1944, le poste d'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Sa mission avait un double caractère qui dépassait...

-

ACCORDS DE YALTA

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 210 mots

- 1 média

Du 4 au 11 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale bat encore son plein en Europe et dans le Pacifique, Roosevelt pour les États-Unis, Churchill pour le Royaume-Uni et Staline pour l'U.R.S.S. se réunissent à Yalta, en Crimée, pour préparer la paix. Cette conférence interalliée,...

-

AFFICHE ROUGE L'

- Écrit par Stéphane COURTOIS

- 2 508 mots

- 2 médias

En février 1944, une gigantesque affiche fut placardée dans les principales villes de France par les services de la propagande allemande. Sur un fond rouge se détachaient en médaillon les visages de dix hommes aux traits tirés, avec une barbe de plusieurs jours. En haut de l'affiche, on pouvait...

-

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER , Odile DANIEL , Encyclopædia Universalis et Christian GUT

- 22 078 mots

- 9 médias

Le 25 mars 1939, enfin, Mussolini, décidé à l'invasion, présenta des exigences inacceptables : union douanière, occupation militaire, etc. Les contre-propositions albanaises ne furent même pas examinées et, le 7 avril 1939, d'importantes forces italiennes occupaient le pays sans coup férir, tandis que... - Afficher les 313 références

Voir aussi

- WITZLEBEN ERWIN VON (1881-1944)

- CONCENTRATION CAMPS DE

- KAMIKAZE

- GUDERIAN HEINZ (1888-1954)

- LEEB WILHELM VON (1876-1956)

- MANSTEIN ERICH LEWINSKI VON (1887-1973)

- GESTAPO (Geheime Staatspolizei)

- EUROPE, histoire

- PANZERDIVISION

- V 1

- ROMMEL ERWIN (1891-1944)

- AFRIKAKORPS

- RUNDSTEDT GERD VON (1875-1953)

- BOCK FEDOR VON (1880-1945)

- SS (Schutzstaffel)

- PEARL HARBOR (7 [8] déc. 1941)

- PAULUS FRIEDRICH VON (1890-1957)

- WEHRMACHT

- STALINGRAD BATAILLE DE (sept. 1942-févr. 1943)

- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)

- COLLABORATION (1940-1945)

- DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE (juin 1944)

- PACIFIQUE GUERRE DU ou GUERRE NIPPO-AMÉRICAINE (1941-1945)

- BOMBE ATOMIQUE

- V 2

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945

- SOLUTION FINALE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- IWO JIMA

- SÉBASTOPOL

- HONGRIE, histoire jusqu'en 1945

- RÉSISTANCE INTÉRIEURE FRANÇAISE

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- OKINAWA

- PAYS-BAS, histoire, de 1830 à nos jours

- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- BIR HAKEIM (1942)

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- URSS, histoire

- NAGASAKI

- RÉSISTANCE FRANÇAISE (1940-1945)