- 1. Les succès allemands (sept. 1939 - juin 1940)

- 2. Le Royaume-Uni seul dans la guerre (juin 1940-juin 1941)

- 3. Les grands succès de l'Axe (juin 1941-automne 1942)

- 4. Le tournant de la guerre (nov. 1942-juill. 1943)

- 5. La grande offensive alliée (juill. 1943-août 1944)

- 6. La défaite de l'Allemagne

- 7. La défaite du Japon

- 8. Bibliographie

GUERRE MONDIALE (SECONDE)

Article modifié le

La défaite de l'Allemagne

Il était temps que les armées lancent ensemble l'assaut final. Les Allemands ont mis en effet au point des armes nouvelles dont Hitler espère un retournement de situation en sa faveur.

Les armes nouvelles

À partir du printemps de 1944, leurs sous-marins sont équipés du tube schnorchel, qui permet d'employer les moteurs Diesel en plongée, autorisant ainsi des croisières quasi illimitées, tout en rendant le radar inutile et l'avion inefficace. Les sous-marins électriques permettront de reprendre la guerre des convois. Pour permettre leur construction, Hitler fixe des unités de la Wehrmacht sur les rives de la Baltique.

Les avions à réaction auraient pu redonner la suprématie dans les airs à la chasse allemande si Hitler n'avait pas hésité entre plusieurs prototypes et accordé sa préférence à la construction de bombardiers capables de rendre aux Alliés les coups que leurs « forteresses volantes » portaient aux villes et à l'économie du Reich.

Beaucoup plus prometteuse était l'utilisation des avions-fusées, V1 et V2. Ils commencent à tomber sur Londres le 13 juin 1944 et provoquent des pertes supérieures à celles des bombardements de 1940-1941. La Résistance apporte alors une aide capitale pour découvrir et bombarder d'abord les rampes de lancement, puis les ateliers de fabrication sont eux-mêmes repérés et bombardés à Peenemünde. Une sorte de course s'engage entre la paralysie de l'Allemagne sous les coups des Alliés et la construction d'armes nouvelles dans laquelle les savants allemands ont l'avantage.

Des deux côtés on recherche l'arme absolue : la bombe atomique. Dans cette direction, les Allemands sont battus par une extraordinaire coopération de savants américains, britanniques, canadiens, français, italiens, danois, réunis à Oak Bridge dans le Tennessee.

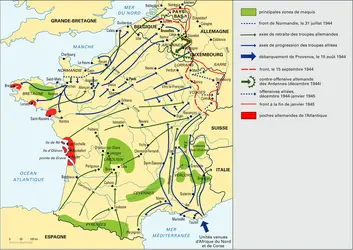

La libération de la France

Les armes nouvelles allemandes n'étant pas prêtes à temps, la libération de la France s'achève en quelques mois, bien que les Alliés aient hésité entre deux plans : Montgomery préconisait une attaque principale par les plaines du Nord ; Eisenhower impose son plan d'offensive généralisée sur tout le front, de la mer du Nord aux Vosges.

Au nord, les Anglo-Canadiens libèrent Rouen le 1er septembre ; le 5, ils sont à Bruxelles, et, le 6, ils délivrent Anvers, préservée par une initiative de la Résistance belge. Un grand port, à proximité du front, pourra ainsi être utilisé pour acheminer au plus près le ravitaillement des armées.

Pendant ce temps, les FFI se battent à peu près seules dans tout l'Ouest ; mais, si les Allemands évacuent d'eux-mêmes le Sud-Ouest, ils s'enferment dans les « poches de l'Atlantique » d'où les Français, faute d'artillerie et d'aviation, ne peuvent pas les déloger.

Les armées franco-américaines du Sud remontent la vallée du Rhône, tandis que les FFI tendent des embuscades aux colonnes allemandes. La jonction des troupes alliées du Nord et du Sud se fait en Bourgogne : 40 000 Allemands restent pris dans la nasse.

Vers le 15 septembre, les armées alliées sont parvenues devant les bouches de l'Escaut, la frontière hollandaise, la ligne Siegfried d'Aix-la-Chapelle à Trèves et les Vosges. Le front allemand se reforme sur la frontière allemande, où va s'engager une nouvelle bataille d'envergure.

La dernière offensive allemande dans les Ardennes

Le maréchal Montgomery, pour s'ouvrir l'accès des plaines d'Allemagne du Nord en sautant l'obstacle des bras du Rhin et de la Meuse, lance trois divisions aéroportées à Arnhem (Pays-Bas), tout en déclenchant une offensive terrestre. La surprise indispensable ne joue pas, les Allemands ayant concentré par hasard des unités au bon endroit. Le mauvais temps, les bois qui rendent les parachutages difficiles, l'absence d'avions de transport condamnent à l'échec l'opération d'Arnhem après trois jours de combat (sept. 1944). Mais les troupes britanniques sont au bord de la Meuse.

L'offensive alliée reprend en novembre de part et d'autre des Ardennes ; Aix-la-Chapelle au nord et Metz au sud sont atteints par les Américains, tandis que la Ire armée française parvient sur le Rhin à Mulhouse (20 nov.) et la 2e DB à Strasbourg le 23 novembre ; mais les Allemands se cramponnent aux Vosges dans l'Alsace centrale. Profitant de l'étirement des lignes américaines, ils lancent leur dernière grande contre-attaque à l'ouest dans les Ardennes, le 16 décembre. Le plan de Hitler est grandiose ; l'objectif est le port d'Anvers, de façon à encercler le groupe d'armées anglo-canadien au nord, le dos aux polders de Hollande. Si l'opération réussit, tous les espoirs sont permis, y compris une répétition de l'encerclement de Dunkerque. Au pis, on peut espérer que les Américains auront besoin de plusieurs mois pour reprendre leur souffle. Le vieux maréchal von Rundstedt, qui dirige l'action, a bien émis quelques objections ; puis, comme les généraux allemands en ont pris l'habitude depuis longtemps, il obéit docilement au Führer. La Wehrmacht attaque le 16 décembre. La surprise est totale, et le mauvais temps interdit à l'aviation alliée de se manifester. Cependant, les blindés allemands ne possèdent que la moitié de la quantité d'essence nécessaire. En soixante heures, les Allemands avancent de 25 kilomètres ; le 19 décembre, ils sont à 25 kilomètres de Liège. Mais les Américains se sont maintenus, en hérisson, à Bastogne.

Les Alliés regroupent leurs forces ; une amélioration du temps permet à leur aviation d'intervenir. Le 27 décembre, le siège de Bastogne est levé. Mais Hitler ne veut pas reconnaître son échec. Il s'obstine dans une bataille d'usure où il engage ses dernières réserves stratégiques, au moment où a commencé la grande offensive soviétique d'hiver.

L'offensive de l'Armée rouge (été-automne 1944)

Conformément à la stratégie élaborée en commun à Téhéran, l'Armée rouge est passée à une offensive généralisée le 26 juin avec 400 divisions articulées en 11 groupes d'armées. Au nord, elle atteint les frontières de la Prusse-Orientale et oblige la Finlande à signer un armistice le 4 septembre.

Au centre, toute la Pologne reste toujours occupée par les Allemands. Le gouvernement polonais de Londres, pour devancer les Russes, décide l'insurrection de Varsovie, le 1er août, sans en avoir averti les Britanniques et les Américains. Les insurgés luttent seuls pendant quarante jours. L'Armée rouge reste l'arme au pied, sans les aider, sur l'autre rive de la Vistule, jusqu'au 10 septembre. Le 28 septembre, le général Bor-Komorovsky met fin à l'insurrection ; les Allemands achèvent de détruire Varsovie ; les insurgés survivants sont fusillés ou envoyés dans des camps de concentration.

Butant contre les Carpates, les Russes engagent au sud les combats les plus décisifs. Une offensive éclair de trois semaines contraint la Roumanie et la Bulgarie à demander un armistice en septembre, tandis que les Allemands évacuent la Grèce, où les Britanniques débarquent le 3 octobre. Les Russes font leur liaison avec les Yougoslaves : Belgrade est prise le 19 octobre.

Au courant d'octobre, la Hongrie est envahie par le sud ; une contre-attaque allemande, de part et d'autre du Danube, au nord de Budapest, remporte quelques succès initiaux, puis est stoppée. À la fin de 1944, le front se stabilise pour quelques semaines, de la Drave au lac Balaton, et le siège de Budapest commence.

Staline avait promis de ne pas modifier les structures politiques et sociales des pays que l'Armée rouge occupe. En fait, partout il installe les communistes au pouvoir, sans tenir compte des gouvernements légitimes réfugiés à Londres. Désormais se posent avec acuité les problèmes politiques de l'après-guerre.

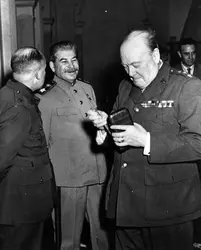

La conférence de Yalta

L'avance soviétique en Allemagne, que personne n'avait prévue, va-t-elle troubler l'accord des Alliés, qui a jusqu'ici résisté à toutes les épreuves ?

En février 1945, à la conférence de Yalta, où les trois Grands se rencontrent et dont la France est absente, Roosevelt, très malade, est surtout préoccupé par le danger d'une hostilité russo-américaine après la guerre. Aussi bien, contre Churchill souvent, qui voit avec tristesse décliner de façon irrémédiable l'influence du Royaume-Uni, a-t-il fréquemment épousé les points de vue de Staline. L'URSS obtient que sa frontière à l'ouest suive la « ligne Curzon », c'est-à-dire qu'elle annexe des territoires polonais, comme au temps du pacte germano-soviétique. Des droits sont aussi reconnus à l'URSS sur des territoires en Asie, de façon à réparer la défaite de l'Empire tsariste en 1905. En échange, Staline ne prend que de vagues engagements sur la formation de gouvernements démocratiques en Pologne et en Yougoslavie. Il accepte la conception américaine de l'ONU, mais impose le droit de veto des grandes puissances. Il promet d'intervenir contre le Japon trois mois après la défaite de l'Allemagne. Mais s'il consent à l'élaboration d'accords militaires limités, destinés à éviter des accidents lors de bombardements et en prévision de la jonction des armées alliées en Allemagne, Staline refuse toute révélation sur la stratégie qu'il entend appliquer, alors que Eisenhower lui fera part, en mars, de ses intentions. L'accord se fait unanimement sur l'occupation intégrale de l'Allemagne et son découpage en zones relevant chacune d'un des grands Alliés. Dans l'immédiat, le désaccord espéré par Hitler ne s'est pas produit.

La décomposition de l'Allemagne nazie

La décomposition de l'Allemagne est alors irrémédiable ; Hitler, vieilli, malade, soumis à l'influence d'un charlatan à la fois médecin et astrologue, drogué par lui, est de plus en plus despotique et irritable.

Depuis le complot du 20 juillet 1944, il a perdu toute confiance dans l'armée. Des centaines d'officiers ont été destitués, beaucoup traduits en justice, comme le maréchal von Witzleben, humilié par ses juges du tribunal du Peuple, avant d'être pendu. L'amiral Canaris, chef de l'Abwehr (Service des renseignements), est envoyé dans le camp de concentration d'Oranienburg, où il mourra.

D'illustres maréchaux et généraux se sont suicidés : Beck, von Kluge, von Stülpnagel ; Rommel a été contraint au suicide par la Gestapo, Himmler menace de fusiller les familles de déserteurs ; tout soldat en permission injustifiée sera exécuté.

Ce sont des SS qui prennent le commandement des armées ; la plupart sont des soldats improvisés comme Himmler, petit employé, ou comme le garçon boucher Sepp Dietrich.

Goebbels n'arrive plus à fanatiser les foules allemandes qui, à leur tour, manquent du nécessaire. Tandis que les hommes ont été mobilisés et que la doctrine nazie de la femme au foyer interdit de faire travailler des millions de femmes dans les usines, l'Allemagne, où le désordre généralisé s'aggrave d'un exode incessant, devient une immense tour de Babel, avec des millions de prisonniers de guerre, de requis de travail forcé, de concentrationnaires répartis dans des commandos de travail de plus en plus nombreux.

La levée en masse a été proclamée ; les hommes âgés, les adolescents, les malades même ont été enrégimentés dans le Volkssturm (armée populaire) – pour organiser rationnellement le ravitaillement, on a formé un bataillon avec des malades de l'estomac. Hitler refuse partout toute idée d'abandon, et même de repli volontaire : il faut tenir sur place. Il pense à dénoncer la convention de Genève, à pratiquer une politique de la terre brûlée. Il déclare : « Si la guerre est perdue, la nation doit périr ! »

Les bombardements aériens américano-britanniques ont entrepris la destruction de l'Allemagne. Aucune ville n'est désormais à l'abri ; partout les chasseurs peuvent accompagner les bombardiers. 500 000 tonnes de bombes seront jetées entre janvier et mai 1945 : 570 000 civils allemands tués, 800 000 blessés par ces raids, destinés à abattre le moral de la population ; au cours de trois raids successifs en février 1945, 135 000 personnes seront tuées à Dresde et la ville brûlera une semaine entière.

Ces bombardements anéantissent les armes secrètes allemandes avant qu'elles produisent leur plein effet : les sous-marins électriques ne pourront plus prendre la mer ; les avions à réaction seront incendiés sur leurs longues pistes d'envol aisément repérables ; la plupart des bombes volantes, trop hâtivement fabriquées, manqueront leur but ; l'essence fera défaut pour entraîner les pilotes et les parachutistes seront jetés au combat sans instruction suffisante.

L'Allemagne occupée à l'ouest

Contrairement aux suggestions britanniques de tenter une percée au nord, Eisenhower à décidé de livrer bataille sur toute la rive gauche du Rhin pour la nettoyer complètement et réserver le choix de la manœuvre pour lancer l'ultime attaque au-delà du Rhin. Il va, à peu d'intervalle, engager : au nord de la Ruhr, le groupe d'armées anglo-canadien de Montgomery ; entre la Ruhr et la Moselle, le groupe d'armées américain de Bradley ; entre la Moselle, la Sarre et le Rhin, le groupe d'armées franco-américain de Devers. Le prélude est joué par la Ire armée française qui, avec de Lattre de Tassigny en plein hiver, libère la haute Alsace, dans une campagne de dix-huit jours (20 janv.-7 févr. 1945).

Eisenhower n'a pas attendu la fin de la campagne pour lancer sa grande offensive sur l'ensemble du front, avec 90 divisions, dont 25 blindées et 6 aéroportées, 6 000 chars et la suprématie totale dans le ciel. En face, von Rundstedt a 65 divisions incomplètes et 1 000 chars pour tenir un front de 750 kilomètres.

Le 8 février, l'offensive est lancée contre la ligne Siegfried, le long de la Meuse. La première armée canadienne part de Nimègue malgré le terrain inondé et parvient jusqu'à Clèves.

L'attaque sur la Roer est retardée par les inondations provoquées par les Allemands qui ont détruit les digues. Mais, fin février, le front du Rhin inférieur, devant la Ruhr, est aux mains des Alliés. Comme toujours, Hitler a ordonné de se battre sur place jusqu'au bout. Les ponts sur le Rhin sautent les uns après les autres avant que les Américains arrivent ; sauf à Remagen, où les Américains parviennent le 7 mars à 15h 0, alors que le pont devait sauter à 16h. Quand le pont est détruit par les canons, les V1 et les avions allemands, ils ont eu le temps d'en construire deux autres. Le 23 mars, la tête de pont a 40 kilomètres de profondeur.

Cet événement oriente la stratégie d'Eisenhower. La principale avance alliée s'effectue par le centre de l'Allemagne : les fleuves y sont plus étroits et plus faciles à traverser. Cette attaque principale est flanquée de deux axes de progression : au nord vers la Baltique, au sud vers la Bavière et l'Autriche, pour empêcher Hitler d'installer dans les Alpes un dernier réduit de résistance, comme il semble qu'il en ait l'intention.

Selon le plan prévu, le 24 mars, sous les yeux de Churchill, qui s'est aventuré sur le Rhin à proximité des lignes ennemies, deux divisions aéroportées sont larguées, non derrière, mais sur les positions ennemies. La surprise est totale. Trois têtes de pont sont, à l'aube, déja installées au-delà du Rhin, que les chars amphibies ont traversé par leurs propres moyens.

Tandis que les Canadiens se tournent vers l'ouest pour isoler l'armée allemande de Hollande, les Britanniques peuvent commencer leur avance vers l'Elbe ; le 28 mars, la tête de pont est large de 55 kilomètres, à l'est de Wesel.

Auparavant, George Patton a atteint le Rhin « au pas de course », pris Coblence, débouché vers Mayence, comme ses instructions le lui commandaient. Le 23 mars, il passe le fleuve à Oppenheim.

Plus au sud, la VIIe armée américaine et la Ire armée française ont brisé les dernières résistances allemandes et franchi le Rhin le 26 mars à Gernsheim et le 31 mars près de Karlsruhe, qui tombe le 4 avril. La Ire armée avance alors dans la Forêt Noire.

À cette date, la Ruhr est complètement encerclée par les Ire et IXe armées américaines. La densité des habitations peut exiger une véritable guerre de siège, qui risque de durer longtemps. Mais les troupes allemandes se désorganisent peu à peu ; en dépit de quelques points de résistance, la guerre a perdu toute envergure à l'ouest. La citadelle de la Ruhr est progressivement réduite par le nord, l'est et le sud. Le 17 avril, tout est consommé ; 320 000 prisonniers sont capturés, dont 29 généraux.

Désormais, l'avance alliée au cœur de l'Allemagne s'effectue d'un seul élan. Au nord, vers Brême, Hambourg et, au-delà, Lübeck, Montgomery cherche à atteindre la Baltique pour couper les armées allemandes de Hollande, du Danemark et de Norvège.

Dans le plan d'Eisenhower, c'est aux armées de Bradley qu'est dévolue, au centre, la tâche principale. Délaissant Berlin qu'il estime sans intérêt militaire, car il refuse de voir quelle importance politique et morale aurait sa prise par les Anglo-Saxons, il a fixé pour objectif à Bradley la jonction au plus court avec les Russes. L'Elbe est ainsi atteinte à Magdeburg le 13 avril.

Plus au sud, les Américains ont infléchi leur marche entre le Main et le Neckar. Nuremberg est prise le 19 avril, le Danube franchi le 25 avril ; Munich tombe le 2 mai.

Le 4 mai, Leclerc et la 2e DB entrent à Berchtesgaden et dans le nid d'aigle de Hitler.

Plus au sud enfin, après avoir encerclé Stuttgart, la Ire armée française atteint la frontière suisse, encercle 40 000 Waffen SS dans la Forêt Noire, entre à Ulm le 24 avril, faisant en tout 150 000 prisonniers.

L'offensive alliée en Italie

En Italie, les généraux Alexander et Clark disposent de 25 divisions cosmopolites : Américains, Britanniques, Néo-Zélandais, Polonais, Brésiliens et Italiens. En face, Kesselring commande à des forces à peu près équivalentes, appuyées par les miliciens de la république fasciste de Mussolini. Pendant tout l'hiver se sont livrés des combats contre les maquis de résistants italiens dans les Alpes.

Le 9 avril, l'attaque alliée commence ; après une semaine de lutte, l'opposition allemande faiblit. Les Alliés débouchent de l'Apennin dans la plaine ; Bologne est prise le 22 avril, le Pô franchi le 24, Vérone enlevée le 26.

Un soulèvement généralisé des résistants italiens dans les villes livre aux Alliés Mantoue, Parme, Gênes le 27 avril (où les partisans font 4 000 prisonniers), Milan le 29. Le 1er mai, les Américains entrent à Turin, les Français à Coni.

Le 2 mai, les Néo-Zélandais font leur jonction à Trieste avec les partisans de Tito ; mais, des deux côtés, on se fige vite dans une attitude hostile. Tito entend conserver la ville, que les Anglo-Saxons ont promis de laisser à l'Italie.

L'Europe orientale aux mains des Russes

À l'est, en décembre 1944, les Russes ont encerclé Memel ; ils sont entrés dans les pays baltes, atteignent le Niemen, puis le Narew et la Vistule, au nord de Varsovie.

Leur supériorité est écrasante : 400 divisions contre 170 aux Allemands, 7 000 chars contre 3 500 ; la supériorité soviétique est surtout écrasante en artillerie qui compte 43 divisions et de nombreuses unités indépendantes ; 26 000 canons seront rassemblés uniquement en Prusse-Orientale, à raison de 200 par kilomètre sur les secteurs où la percée est recherchée. Et, pour arrêter l'Armée rouge, il n'y a nulle part de fortifications.

L'offensive commence le 12 janvier. Au nord, Bagramyan entre à Memel le 28 janvier. À sa gauche, Tcherniakhovski, né en 1906, jeune maréchal de trente-huit ans, prend Tilsit et fonce sur Kœnigsberg. Hitler s'enferme alors dans son bunker de Berlin pour diriger la bataille ; il n'en sortira plus. Auparavant il avait déclaré à Guderian : « Vous y croyez, vous, à l'offensive soviétique ? C'est le plus grand bluff depuis Gengis Khan. »

Rokossovski, à partir du Narew, progresse de 35 kilomètres en trois jours. Le 19 janvier, il est aux limites de la Prusse-Orientale. Il atteint la Baltique le 3 mars, encerclant 250 000 Allemands dans la poche de Elbing. Dantzig capitule le 29 mars ; le 26 avril, Rokossovski est à Stettin.

À partir de têtes de pont sur la Vistule Joukov tourne Varsovie, qui est prise le 17 janvier. Le 19, il entre à Lodz et avance alors de 50 kilomètres par jour ; il pénètre en Poméranie, atteint la Baltique le 5 mars à Kolberg et pousse vers l'estuaire de l'Oder.

Koniev, parti de Sandomir le 14 janvier, fait 100 kilomètres en quatre jours ; quand Joukov s'arrête, Staline fait progresser Koniev vers Breslau au nord-ouest : encerclée le 22 février, la ville tiendra jusqu'en mai, ainsi que certaines positions allemandes dans l'estuaire de la Vistule. Mais la haute Silésie, la seule région industrielle préservée des bombardements, est perdue pour les Allemands.

Sur les fronts d'Ukraine, tandis que Yeremenko avance assez difficilement en Slovaquie, Malinovski par le sud et Tolboukhine remontant depuis la Drave ont encerclé Budapest, qui tombe le 13 février. Hitler prélève des unités sur le front de Berlin pour les donner à l'offensive que tente, en mars, le général SS Dietrich ; après quelques succès, obus et carburant manquant, les Allemands sont stoppés.

La route de Vienne est ouverte, Bratislava prise le 4 avril ; Vienne, atteinte le 7 avril, tombe le 13.

La chute de Berlin et la capitulation allemande

Le 16 avril, Berlin est attaquée par l'aviation soviétique. Hitler lance l'ordre du jour : sauver Berlin, pas de retraite, l'ennemi sera écrasé. Mais Joukov, Koniev et Rokossovski disposent de 180 divisions, 41 000 canons, 6 300 chars, sur un front de 400 kilomètres.

Joukov attaque dans le secteur de Kustrin le 12 avril, Koniev au sud de la Neisse. Enrayée les premiers jours, l'attaque réussit au sud ; le 19 avril, malgré l'engagement de ses derniers blindés, la IXe armée allemande est disloquée ; Joukov arrive à 20 kilomètres de Berlin, dont l'encerclement s'esquisse par le nord et par le sud.

Hitler interdit tout décrochage, pour anéantir l'ennemi. Le 21 avril, Joukov est dans la banlieue est de Berlin ; Koniev remonte vers le nord-ouest ; le 24 avril, Berlin est complètement encerclée. Voronov dispose alors 25000 canons autour de la ville, 600 au kilomètre ; 25 000 tonnes d'obus tombent sur la ville.

La bataille de rues a commencé ; les Russes disposent de chars avec échelles pour pouvoir tirer derrière les barricades. Hitler, qui ne règne plus que sur les quelques mètres carrés d'une cellule souterraine éclairée par quatre chandelles, se suicide le 30 avril. Le 2 mai, le général Weidling rend à Tchouikov, le défenseur de Stalingrad, les 70 000 derniers survivants de Berlin.

En vain Churchill, qu'inquiète le comportement de Staline en Pologne et en Roumanie, insiste-t-il pour que les Américains, qui sont entrés en Tchécoslovaquie, marchent sur Prague, dont ils sont plus proches que les Russes. Sur l'avis de Staline, Eisenhower fait reculer ses troupes et, après Vienne et Berlin, l'Armée rouge fait son entrée dans Prague soulevée : toute l'Europe centrale et orientale sera soumise à l'influence soviétique.

Dans ces conditions, la jonction entre les armées américano-britanniques et russes, que Hitler voyait comme le point de départ d'hostilités ouvertes, s'est effectuée dans la joie et l'amitié à Torgau sur l'Elbe, puis dans le Mecklembourg et tout le long de leur ligne de rencontre.

La capitulation allemande est donc totale et sans conditions, comme la conférence d'Anfa l'avait prévu. À Caserte, von Vietinghoff a signé le 29 avril devant Alexander une reddition des troupes d'Italie, devenue effective le 2 mai, tandis que le corps de Mussolini, tué après avoir été capturé, est exposé à Milan à des crocs de boucherie.

Le 4 mai, à Lünebourg, Montgomery reçoit la reddition des armées allemandes du Danemark, des îles Frisonnes et de la Hollande. Le 7 mai, Eisenhower reçoit à Reims celle du général Jodl. Le 8 mai (le 9 pour les Russes), la cérémonie est répétée par Keitel, plein de morgue, devant Joukov à Berlin, de Lattre signant pour la France, après que Keitel, stupéfait, eut lancé : « Des Français, c'est un comble ! »

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri MICHEL : directeur de recherche au C.N.R.S., secrétaire général du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale

Classification

Médias

Autres références

-

ABETZ OTTO (1903-1958)

- Écrit par Jean BÉRENGER

- 332 mots

Important dignitaire nazi, artisan dès avant 1933 d'une réconciliation franco-allemande en particulier avec Jean Luchaire et Fernand de Brinon, Otto Abetz eut pour rôle essentiel d'occuper, de 1940 à 1944, le poste d'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Sa mission avait un double caractère qui dépassait...

-

ACCORDS DE YALTA

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 210 mots

- 1 média

Du 4 au 11 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale bat encore son plein en Europe et dans le Pacifique, Roosevelt pour les États-Unis, Churchill pour le Royaume-Uni et Staline pour l'U.R.S.S. se réunissent à Yalta, en Crimée, pour préparer la paix. Cette conférence interalliée,...

-

AFFICHE ROUGE L'

- Écrit par Stéphane COURTOIS

- 2 508 mots

- 2 médias

En février 1944, une gigantesque affiche fut placardée dans les principales villes de France par les services de la propagande allemande. Sur un fond rouge se détachaient en médaillon les visages de dix hommes aux traits tirés, avec une barbe de plusieurs jours. En haut de l'affiche, on pouvait...

-

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER , Odile DANIEL , Encyclopædia Universalis et Christian GUT

- 22 078 mots

- 9 médias

Le 25 mars 1939, enfin, Mussolini, décidé à l'invasion, présenta des exigences inacceptables : union douanière, occupation militaire, etc. Les contre-propositions albanaises ne furent même pas examinées et, le 7 avril 1939, d'importantes forces italiennes occupaient le pays sans coup férir, tandis que... - Afficher les 313 références

Voir aussi

- WITZLEBEN ERWIN VON (1881-1944)

- CONCENTRATION CAMPS DE

- KAMIKAZE

- GUDERIAN HEINZ (1888-1954)

- LEEB WILHELM VON (1876-1956)

- MANSTEIN ERICH LEWINSKI VON (1887-1973)

- GESTAPO (Geheime Staatspolizei)

- EUROPE, histoire

- PANZERDIVISION

- V 1

- ROMMEL ERWIN (1891-1944)

- AFRIKAKORPS

- RUNDSTEDT GERD VON (1875-1953)

- BOCK FEDOR VON (1880-1945)

- SS (Schutzstaffel)

- PEARL HARBOR (7 [8] déc. 1941)

- PAULUS FRIEDRICH VON (1890-1957)

- WEHRMACHT

- STALINGRAD BATAILLE DE (sept. 1942-févr. 1943)

- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)

- COLLABORATION (1940-1945)

- DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE (juin 1944)

- PACIFIQUE GUERRE DU ou GUERRE NIPPO-AMÉRICAINE (1941-1945)

- BOMBE ATOMIQUE

- V 2

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945

- SOLUTION FINALE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- IWO JIMA

- SÉBASTOPOL

- HONGRIE, histoire jusqu'en 1945

- RÉSISTANCE INTÉRIEURE FRANÇAISE

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- OKINAWA

- PAYS-BAS, histoire, de 1830 à nos jours

- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- BIR HAKEIM (1942)

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- URSS, histoire

- NAGASAKI

- RÉSISTANCE FRANÇAISE (1940-1945)