APOLLINAIRE GUILLAUME (1880-1918)

Article modifié le

L'œuvre de prose

Pendant longtemps mal connue parce qu'elle restait dispersée, à l'exception de quelques ouvrages, dans des revues et des journaux difficilement accessibles, elle est abondante et pleine de diversité.

Les contes

L'Enchanteur pourrissant, œuvre de jeunesse, doit être mis à part. C'est une composition complexe, à la fois lyrique et narrative, qui brasse, dans un décor légendaire où se confondent les époques et les mythologies, quelques thèmes essentiels : le temps et l'éternité, la toute-puissance du thaumaturge, la vanité de l'amour, la condition humaine...

Les contes sont presque tous réunis dans deux recueils, L'Hérésiarque et Cie et Le Poète assassiné. Ils se divisent en deux grandes tendances. Les uns sont une recherche amusée et gourmande de l'insolite : insolite de certains problèmes religieux, de situations étranges, de fantaisies scientifiques touchant à la science-fiction. Les autres se rapportent, de près ou de loin, à divers projets d'une œuvre autobiographique successivement abandonnés. Leur achèvement est « Le Poète assassiné », le conte (sensiblement plus long que les autres) qui donne son nom au recueil publié en 1916. Dans le destin de Croniamantal, Apollinaire a fondu le réel et l'imaginaire en un récit à la fois humoristique et mythique, qui est sans doute la réussite de cet amalgame des tons auquel il se plaisait. À cet ouvrage ont été incorporés des éléments très divers, certains contemporains de L'Enchanteur pourrissant, d'autres provenant d'un roman avorté sur les anges, selon une technique de marqueterie qui lui est chère.

Enfin, La Femme assise, qui a paru au lendemain de sa mort, est un roman où s'entrelacent chroniques d'actualité sur 1914 et sur la guerre d'une part, fragments d'un roman inachevé sur les Mormons de l'autre.

Ajoutons qu'on ne néglige plus aujourd'hui ses deux romans publiés sous le manteau, Les Exploits d'un jeune don Juan et Les Onze Mille Verges, particulièrement ce dernier, où réapparaissent certains de ses thèmes fondamentaux.

Chroniques et critique

De ses premières collaborations à La Grande France ou à La Revue blanche jusqu'à la rubrique d'échos qu'il tint en 1918 dans L'Europe nouvelle, l'activité d'Apollinaire est pratiquement ininterrompue dans ce domaine : besogne alimentaire, a-t-on souvent dit ; mais bien plus, forme première d'une curiosité déjà définie.

Il n'a lui-même réuni en volume que quelques-unes de ses chroniques, dans Le Flâneur des deux rives (1918). Celles qu'il a données au Mercure de France de 1911 à sa mort ont été rassemblées en 1926 sous le titre d'Anecdotiques. On y reconnaît la variété, le pittoresque, la poésie qui sont la qualité de son regard.

À cet aspect de son œuvre se rattache un travail qui, tout en étant de compilation plus que d'érudition pure, ne lui a pas toujours paru négligeable. Il tenait certes pour peu de prix une anthologie du théâtre italien parue en 1910, une histoire des Trois don Juan, qui n'est qu'un démarquage de Tirso de Molina, Molière, Mérimée et Byron, ou un Perceval du xvie siècle mis en langue moderne (1918). Mais, en 1914, il avait rassemblé les préfaces et les bibliographies qu'il avait établies pour les collections des « Maîtres de l'amour » et du « Coffret du bibliophile » auxquelles sa collaboration avait commencé en 1908 avec un Sade et un Arétin, et les notices qu'il avait faites dans L'Enfer de la Bibliothèque nationale (écrit en collaboration avec Fleuret et Perceau) : ce devait être Les Diables amoureux, qui ne parut qu'en 1964. Cet ensemble révèle encore, plus qu'un goût pour les aberrations de l'amour, une inépuisable curiosité pour le pittoresque et l'inattendu de la vie.

La critique d'art

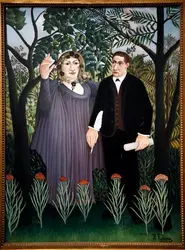

S'il écrit en 1905 un article pénétrant sur Picasso (qu'il pourra reprendre tel quel en 1913 dans Les Peintres cubistes), en 1907 un autre sur Matisse, s'il préface en 1908 le catalogue de l'exposition Braque et contribue à faire connaître le douanier Rousseau, c'est en 1910 que commence la véritable carrière de critique d'art d'Apollinaire.

Entré à L'Intransigeant cette année-là, il y tient la chronique des expositions jusqu'en mars 1914 et passe ensuite à Paris-Journal. Ainsi il dispose pendant environ cinq ans d'une tribune presque quotidienne : la plupart de ses articles ont été réunis en 1960 dans Chroniques d'art. Cependant, c'est plutôt aux revues qu'il confie ses idées et celles de ses amis, surtout aux Soirées de Paris, dont il veut faire la tribune de l'art nouveau, et dans Der Sturm.

Il a très rapidement senti l'originalité de la peinture nouvelle. Mais il n'a utilisé qu'avec circonspection le terme de cubisme, plus attaché qu'il est à l'esprit créateur qu'à une doctrine systématique. Il n'emploie le mot qu'à la fin de 1911 et, dès octobre 1912, il parlera de l'« écartèlement du cubisme » et appellera « orphique » l'art contemporain. C'est que, dans le courant de 1912, il a pris conscience des développements possibles de la peinture, notamment avec Picabia et avec Robert Delaunay et sa femme Sonia. Ces derniers le conduisent notamment à entrevoir la naissance d'une « peinture pure », totalement dégagée de toute référence au réel.

De cette attitude, Les Peintres cubistes, méditations esthétiques (1913) portent la trace. On n'y trouvera pas une théorie du cubisme, mais une intuition des destinées de la peinture depuis le fauvisme.

Jusqu'à la fin de sa vie, Apollinaire restera à la pointe de l'activité artistique, remarquant en particulier les recherches de « rythme coloré » de Léopold Survage et collaborant au bulletin de la galerie Paul Guillaume Les Arts à Paris.

Si dans ce domaine il n'est pas un technicien, il s'inscrit dans la lignée des écrivains qui, de Diderot à Baudelaire, ont « senti » la peinture et son évolution.

La poésie d'Apollinaire est-elle livresque ? Est-elle, selon le mot de Duhamel en 1913, marchandise de « brocanteur », qui « revend », mais « ne fabrique pas » ? D'une façon générale, quelle est dans son œuvre la fonction des emprunts, des « sources », de l'intertextualité ?

S'est-il laissé entraîner dans l'avant-garde par des amis plus audacieux, comme Cendrars, plus qu'il ne s'y lança lui-même ? Sa critique d'art n'est-elle qu'un ramassis d'opinions entendues dans les ateliers et plus ou moins bien assimilées ? S'est-il contenté de ne parler que de ses amis ?

Ces questions sont souvent abordées ; la tendance actuelle de la critique tend à mettre en valeur la pleine originalité créatrice d'Apollinaire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel DECAUDIN : professeur de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

Classification

Médias

Autres références

-

CALLIGRAMMES, Guillaume Apollinaire - Fiche de lecture

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 627 mots

Calligrammes, publié en avril 1918 au Mercure de France, est, après Alcools (1913), le second grand recueil de poésie de Guillaume Apollinaire (1880-1918). Celui-ci est alors une figure de l'avant-garde artistique française : critique d'art familier des peintres « modernes », auxquels il a...

-

CHRONIQUES D'ART, 1902-1918, Guillaume Apollinaire - Fiche de lecture

- Écrit par Jacinto LAGEIRA

- 1 023 mots

Moins connue que son œuvre littéraire, l'activité de critique d'art de Guillaume Apollinaire (1880-1918) occupe une place importante dans l'ensemble de son œuvre, à la fois parce qu'il a été l'un des premiers à défendre la plupart des protagonistes de l'avant-garde...

-

ABSTRAIT ART

- Écrit par Denys RIOUT

- 6 718 mots

- 2 médias

...abstrait. Dans son plaidoyer pour la peinture cubiste, qui sera considérée comme la dernière et indispensable étape avant l'abstraction proprement dite, Apollinaire prédit : « On s'achemine ainsi vers un art entièrement nouveau, qui sera à la peinture, telle qu'on l'avait envisagée jusqu'ici, ce que la... -

ALBERT-BIROT PIERRE (1876-1967)

- Écrit par Marc BLOCH

- 945 mots

Peintre, sculpteur, imprimeur, romancier, poète, Pierre Albert-Birot est un esprit original et l'un des grands poètes du xxe siècle. Son père était un homme d'affaires qui réussissait mal et qui quitta bientôt le domicile conjugal. Pierre Albert-Birot passa son enfance à Angoulême, où...

-

ALCOOLS (G. Apollinaire) - Fiche de lecture

- Écrit par Pierre VILAR

- 964 mots

- 2 médias

L'année 1913 constitue à plus d'un titre un tournant de la modernité poétique, sinon sa date de naissance. L'année du Sacre du printemps de Stravinski et des Jeux de Debussy, du premier volume d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et de La Prose du Transsibérien...

-

CALLIGRAMME

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 285 mots

Le calligramme, formé de beauté et de lettres, est le nom de l'acte poétique par lequel Apollinaire entend faire un pas décisif vers la « synthèse des arts, de la musique, de la peinture, de la littérature ». Mieux que l'« idéogramme lyrique », ce nom rappelle la tradition hellénique de la ...

- Afficher les 18 références

Voir aussi