HÉMORRAGIES

Article modifié le

Hémorragies

Les hémorragies peuvent être de cause locale ou générale.

Hémorragies de cause locale

Dans les hémorragies de cause locale, le mécanisme de l'hémostase n'est pas en cause ; l'ensemble des défenses de l'organisme intervient en vue de remédier à la perte sanguine et de déterminer son arrêt. Une plaie artérielle avec issue en saccades de sang rouge vif impose une intervention d'urgence : pose d'un garrot, compression de l'artère en amont, suture ou ligature chirurgicale, faute de quoi un état d'anémie aiguë se constitue très rapidement, caractérisant le choc hémorragique, avec pâleur, perte de conscience, pouls petit et rapide, effondrement de la tension artérielle. L’hémorragie qui en résulte est interne mais de tels accidents ont une sanction chirurgicale immédiate.

D'autres pathologies sont plus sournoises : de telles hémorragies se voient non seulement dans les sections accidentelles d'artères, au cours de traumatismes de la route ou du travail, mais également dans certaines affections obstétricales (grossesse extra-utérine) où une artère peut être érodée. L'altération localisée de la paroi artérielle en relation éventuelle avec la maladie athéromateuse fragilise localement certains gros vaisseaux (aorte abdominale par exemple) entraînant une dilatation appelée anévrisme. L'artère fragilisée risque de rompre à ce niveau (diagnostic en cas de masse abdominale battante). L'imagerie précise la localisation et guide l'intervention chirurgicale. Sur le trajet de l'aorte thoracique, la paroi artérielle, chez un hypertendu, ou sur un terrain génétiquement prédisposé (mutation d'un gène nécessaire à la formation de l'actine-alpha, protéine de la musculature lissée de la paroi artérielle ; maladie de Marfan), peut être infiltrée par un hématome délabrant. Sa rupture à ce niveau, dramatique (en coup de poignard) est appelée dissection aortique : c'est une hyperurgence chirurgicale.

Spectaculaires et souvent très dangereuses sont aussi les grandes hémoptysies (crachements de sang faisant irruption dans les voies aériennes), et les grandes hématémèses (vomissements de sang) qui compliquent certains ulcères d'estomac creusant en profondeur, ou certaines cirrhoses avec hypertension portale (rupture de varices œsophagiennes nécessitant la pose d'un ballon œsophagogastrique gonflable).

Dans tous ces cas d'hémorragies dramatiques de cause locale, deux gestes s'imposent : l'hémostase locale (souvent chirurgicale), et la transfusion massive de sang.

Hémorragies de cause générale

Principales localisations

Les hémorragies cutanées, pétéchies (petites hémorragies cutanées de la taille de confettis, qui surviennent spontanément sous forme de « purpura »), et ecchymoses (classiques « bleus ») se rencontrent aussi bien dans les purpuras d'origine vasculaire ou plaquettaire, que dans les atteintes de la coagulation proprement dite.

Les hémorragies muqueuses comprennent les épistaxis (saignement de nez), les gingivorragies (saignement des gencives), les hémorragies après extractions dentaires (l'extraction dentaire révèle des tendances hémorragiques demeurées souvent latentes ; en effet, il y a véritable arrachement d'un paquet vasculonerveux sans hémostase locale).

Les hématuries, ou hémorragies urinaires, se rencontrent aussi bien dans les atteintes rénales que dans les syndromes hémorragiques des purpuras ou des troubles de la coagulation (hémophilie, surdosage des traitements anticoagulants par les antivitamines K...).

Les hémorragies intestinales associent souvent une cause locale et une cause générale et ont tendance à la répétition.

Les hémorragies méningées sont les plus graves, en raison de leur localisation, et peuvent causer la mort avant qu’une hémostase ait pu intervenir.

Les hématomes (collection de sang dans l'épaisseur des muscles, ou dans le tissu cellulaire sous-cutané) peuvent être graves en raison de leur importance (cause d'anémie aiguë) ou en raison de leur caractère compressif (compression vasculaire, nerveuse, compression des voies respiratoires). Ils conduisent le médecin à rechercher un trouble de la coagulation proprement dite et, en particulier, une hémophilie.

Les hémorragies génitales, dans le sexe féminin, peuvent être sévères par leur répétition ou par leur abondance (ménométrorragies). Actuellement, on dispose d'un traitement hormonal très actif pour mettre fin à ces hémorragies (progestatifs de synthèse). Il est essentiel de faire le diagnostic entre hémorragies de cause locale ou de cause générale.

Dans ce qui suit, on examinera les principaux syndromes hémorragiques constitutionnels ou acquis, classés en fonction du défaut de l'hémostase qui est à leur origine, ainsi que le principe de leur traitement.

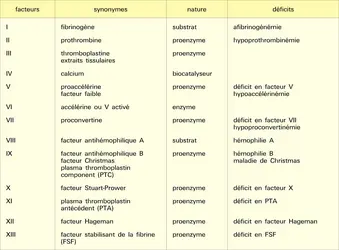

Déficit congénital de la coagulation

L' hémophilie représente le type des syndromes hémorragiques constitutionnels par défaut congénital d'un facteur de coagulation. Tare récessive liée au sexe, elle frappe les sujets masculins et se transmet par les femmes qui sont cliniquement indemnes. Biologiquement, on distingue deux types d'hémophilie : l'hémophilie A (85 p. 100 des cas), due à un défaut de facteur VIII, et l'hémophilie B, due à un défaut de facteur IX. En l'absence d'un traitement curatif (qui pourrait être la thérapie génique), la thérapeutique antihémophilique ne peut qu'être substitutive, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'apport des facteurs de coagulation qui font défaut au malade.

L'utilisation, à cet effet, à partir de 1970, de fractions plasmatiques concentrées permettait d'adapter le traitement à chacun des cas d'hémophilie et d'instituer une thérapeutique préventive, en administrant ces produits de façon régulière aux patients. Le drame de la contamination virale des prélèvements sanguins dans les années 1980 a donc sévèrement touché les hémophiles. Des méthodes de chauffage, puis de purification sélective ont permis d'éliminer maintenant le risque d'infection virale des concentrés sanguins destinés aux hémophiles.

L' angiohémophilie, ou maladie de Willebrand, est une affection constitutionnelle qui atteint les deux sexes. Elle comporte un allongement du temps de saignement alors que, chez l'hémophile vrai, le trouble de coagulation contraste avec un temps de saignement normal après scarification de la peau du lobule de l'oreille ou de l'avant-bras. Il existe, dans la maladie de Willebrand, un déficit en facteur VIII, mais moins important que dans l'hémophilie A. Ce déficit intéresse un profacteur VIII, car le taux de facteur VIII peut être corrigé par transfusion de sang d'un hémophile A.

D'autres syndromes hémorragiques proches de l'hémophilie sont liés à un déficit congénital en un seul des facteurs de coagulation suivants : XI (PTA) ; V (maladie de Owren, ou hypoaccélérinémie congénitale) ; VII (hypoproconvertinémie congénitale) ; X ; exceptionnellement II et XIII.

L'absence congénitale de fibrinogène, avec sang strictement incoagulable, est un défaut compatible avec la vie (montrant l'importance de l'hémostase plaquettaire). Des hémorragies proches de celle de l'hémophilie (hématomes extensifs) nécessitent un traitement d'urgence : transfusions de sang, de plasma ou de la fraction du plasma qui contient le fibrinogène (fraction I de Cohn).

Déficits acquis de facteurs de coagulation

Alors que les déficits congénitaux ne portaient que sur un seul facteur, les déficits acquis intéressent plusieurs facteurs à la fois.

L'abaissement des facteurs du complexe prothrombique (dont la synthèse est faite par le foie en présence de vitamine K) dans les affections hépatobiliaires, chez le nouveau-né, et dans les intoxications par les antivitamines K (traitements anticoagulants des thromboses) est la cause d'hémorragies aisément combattues par l'administration de vitamine K1, si la cellule hépatique est indemne. Lorsque la cellule hépatique est lésée, la vitamine K1 est inefficace, et il faudra recourir à des préparations plasmatiques riches en facteurs II, VII, X et IX, désignées en France, où elles ont été préparées pour la première fois, sous le nom de PPSB (prothrombine + proconvertine + Stuart + facteur antihémophilique B). L'action de cette fraction contenant les facteurs concentrés vingt à trente fois par rapport au plasma d'origine est très efficace, aussi bien dans ces syndromes que dans l'hémophilie B.

Un surdosage en héparine, au cours d'un traitement anticoagulant de thrombose, peut être la cause d'un syndrome pseudohémophilique ; il est facilement traité par l'administration de sulfate de protamine.

Les états de défibrination aiguë provoquent en chirurgie, et surtout en obstétrique, des accidents cataclysmiques avec sang incoagulable. Ils sont dus à une coagulation intravasculaire disséminée et se compliquent de fibrinolyse. Ils imposent un traitement d'urgence : administration de sang frais, de fibrinogène injectable. Les inhibiteurs d'enzymes autrefois préconisés tendent à faire place à un traitement prudent par l'héparine, lorsque la coagulation intravasculaire l'emporte sur la fibrinolyse.

Atteintes vasculaires et plaquettaires

Syndromes hémorragiques acquis d'origine vasculaire

Les syndromes hémorragiques dus à une atteinte de l'hémostase primaire sont nombreux ; ils sont beaucoup plus souvent acquis que constitutionnels.

Parmi les atteintes purement vasculaires, figurent la tendance hémorragique constatée au cours du scorbut (avitaminose C et P) et, surtout, le purpura rhumatoïde de nature allergique ou anaphylactique, associant purpura cutané prédominant aux membres inférieurs, douleurs articulaires et signes abdominaux parfois graves (simulant une affection chirurgicale ou se compliquant réellement d'invagination, d'hémorragie digestive ou de perforation). Le pronostic est généralement bénin, sauf dans les formes abdominales et en cas d'atteinte rénale. D'autre part, ce purpura tend à récidiver au lever (purpura orthostatique). Au point de vue hématologique, les tests de l'hémostase ne sont pas perturbés ; les plaquettes sont normales. La biopsie d'un élément cutané montre les capillaires dilatés et entourés de manchons inflammatoires leucocytaires.

Le purpura fulminans est infiniment plus grave ; il s'agit d'une capillarite suraiguë avec vastes plages ecchymotiques se nécrosant. La coagulation intravasculaire au niveau des petits vaisseaux cutanés paraît jouer un rôle important et peut justifier un traitement par l'héparine.

Syndromes hémorragiques acquis d'origine plaquettaire

Les thrombopénies (plaquettes réduites à moins de 50 000 par millimètre cube au lieu de 200 000 à 300 000), sont à l'origine de syndromes hémorragiques passagers ou durables, devenant souvent chroniques dans l'adolescence et à l'âge adulte (thrombopénie idiopathique).

Les hémorragies sont essentiellement cutanées et muqueuses ; les hémorragies génitales sont fréquentes et peuvent révéler la thrombopénie à la puberté. Les hémorragies méningées sont redoutables, et leur danger justifie à lui seul le recours au traitement efficace qu'est l'ablation de la rate, ou splénectomie (lorsque la thrombopénie est idiopathique et dure depuis plus de six mois à un an).

Mais les thrombopénies, surtout chez l'enfant, sont souvent spontanément curables. La corticothérapie favorise la guérison en quelques semaines, que la cause première ait été infectieuse ou médicamenteuse. Les transfusions de sang ou de concentrés de plaquettes, les injections de fortes doses d'immunoglobulines par voie intraveineuse peuvent être passagèrement utilisées pour passer un cap hémorragique critique ou pour préparer à la splénectomie.

Enfin, une maladie maligne du sang, telle qu'une leucémie aiguë, peut revêtir le masque d'un purpura thrombopénique, d'où la nécessité de pratiquer une ponction de moelle osseuse pour confirmer le diagnostic.

On peut conclure cette brève revue des principaux syndromes hémorragiques sur l'importance de l'utilisation médicale du sang et de ses dérivés. Le sang frais, les concentrés de plaquettes, le plasma sec, les fractions du plasma (fraction I contenant le fibrinogène, cryoconcentré et concentrés de facteur VIII, fraction PPSB) permettent un traitement actif. Le choix entre ces différentes fractions concentrées nécessite un diagnostic précis fondé sur la clinique et sur les tests de l'hémostase.

Autres syndromes hémorragiques constitutionnels

Parmi les affections constitutionnelles, on peut mentionner la maladie de Rendu-Osler (télangiectasies hémorragiques familiales, c'est-à-dire dilatations artériolo-capillaires suivies d'une rupture des parois des vaisseaux, d'où l'apparition d'hémorragies) et les rares thrombopathies où la tendance hémorragique est due à une atteinte non pas quantitative, mais qualitative, des plaquettes (maladie de Glanzmann, maladie de Bernard-Soulier).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre SOULIER : professeur d'hématologie, directeur du Centre national de transfusion sanguine

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ABDOMEN

- Écrit par Claude GILLOT

- 6 350 mots

- 9 médias

...etc. La rate, organe pédiculé, mobile, turgescent, car rempli de sang, entouré d'une capsule mince, se rompt en général par le mécanisme du contrecoup. Il en résulte une hémorragie intrapéritonéale très abondante, qui donne un tableau d'anémie suraiguë, avec effondrement de la tension artérielle, pâleur,... -

ANÉMIES

- Écrit par Bruno VARET

- 3 094 mots

- 5 médias

...plus rarement d'un défaut de synthèse de la molécule d'hème. 2. L' anémie normochrome macrocytaire ou normocytaire régénérative : il peut s'agir d'une hémorragie aiguë, d'une hyperhémolyse ou encore d'une anémie par insuffisance médullaire en voie de réparation. 3. L'anémie est normochrome... -

ANTICOAGULANTS

- Écrit par Corinne TUTIN

- 1 843 mots

- 3 médias

Le choix du « bon » anticoagulant est donc lié à l’évaluation du rapport entre risques et bienfaits. Tout médicament anticoagulant expose à des accidents hémorragiques – c’est cette caractéristique qui est justement utilisée dans la plupart des raticides. Les données des essais thérapeutiques... -

CANCER - Cancer et santé publique

- Écrit par Maurice TUBIANA

- 14 762 mots

- 8 médias

...être un saignement, c'est le cas pour les cancers des voies digestives, des voies urinaires et de l'utérus : bref, de toutes les tumeurs provoquant des hémorragies capables de s'extérioriser. Des douleurs parfois attirent l'attention, mais une tumeur cancéreuse est indolore pendant le début de son évolution... - Afficher les 26 références

Voir aussi

- PÉTÉCHIE

- ENZYMES

- ARTÈRES

- COAGULATION DU SANG

- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES

- THROMBOXANES

- HÉMATURIE

- FIBRINOGÈNE

- FIBRINE

- THROMBINE

- PLAQUETTES SANGUINES ou THROMBOCYTES

- VITAMINE K

- THROMBOPÉNIE

- ECCHYMOSE

- ACTIVATION, biologie

- HÉMOSTASE

- HÉMORRAGIQUES SYNDROMES

- PLASMA SANGUIN

- INHIBITEURS, biochimie

- HÉPARINE

- ADHÉRENCE CELLULAIRE

- TEMPS DE SAIGNEMENT

- PROTHROMBINE

- PLASMINE

- CAILLOT SANGUIN

- THROMBUS

- ANÉVRYSMES ou ANÉVRISMES

- PLASMINOGÈNE

- DISSECTION AORTIQUE

- PURPURA RHUMATOÏDE

- PURPURA FULMINANS

- RENDU-OSLER MALADIE DE

- COAGULOPATHIES

- ADÉNOSINE DIPHOSPHATE (ADP)

- PROTÉOLYSE

- PROSTACYCLINE

- ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE

- THROMBOPLASTINE

- FIBRINOLYSE

- ANTITHROMBINE

- COAGULATION INTRAVASCULAIRE DISSÉMINÉE ou SYNDROME DE DÉFIBRINATION

- CLOU HÉMOSTATIQUE

- SPLÉNECTOMIE

- ADHÉSION PLAQUETTAIRE

- AGRÉGATION PLAQUETTAIRE

- VAISSEAUX SANGUINS

- FACTEURS DE COAGULATION SANGUINE