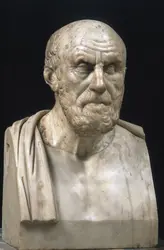

HIPPOCRATE DE COS (460-env. 370 av. J.-C.)

Article modifié le

La pensée hippocratique

L'une des caractéristiques de la pensée hippocratique est le souci de l'observation. Tout ce qu'il est possible de percevoir par les sens est consigné avec minutie, car le moindre détail peut avoir la valeur d'un signe ; le pronostic, comme le diagnostic, ne peuvent résulter que d'un ensemble de signes. Certaines observations cliniques sont restées justement célèbres, comme le « faciès hippocratique » ou encore l'incurvation des ongles dans certaines pneumopathies (« doigt hippocratique » avec ongle « en verre de montre »). L'auscultation immédiate était déjà pratiquée par certains médecins qui appliquaient l'oreille contre la poitrine pour écouter des bruits internes dans des affections pulmonaires (par exemple « bruit du cuir », « bruit du vinaigre ») ; cette pratique du ve siècle avant J.-C. ne réapparaîtra pas avant le xixe siècle. Sans doute cet esprit d'observation était-il limité par de sérieux obstacles. La dissection des cadavres n'étant pas pratiquée, l'anatomie interne reste fort sommaire. La description des vaisseaux sanguins par Polybe, disciple d'Hippocrate, ne mentionne même pas le cœur. Le pouls et les battements normaux du cœur ne sont pas notés ; le battement des vaisseaux aux tempes est considéré comme un symptôme pathologique. Pour la physiologie, les médecins étaient réduits à imaginer des processus internes (flux d' humeurs) par analogie avec des processus externes : par exemple certains organes en forme de ventouses, comme la tête, la vessie ou l'utérus, attirent les humeurs. Mais les médecins ont consigné, dans la description des maladies ou des malades, une foule d'observations concrètes et précises sur les symptômes, sur les signes pronostiques et sur le processus de développement de la maladie (crise, dépôt, récidive, métastase), en essayant de dégager de la masse des observations particulières des lois plus générales. Certaines maladies sont bien décrites (oreillons avec orchite, fièvres paludéennes, fièvres typhoïdes, pneumonie, phtisie, tétanos) ; mais malgré la précision des descriptions, les diagnostics rétrospectifs ne sont pas toujours aisés, car le découpage nosologique des Anciens ne correspond pas nécessairement au nôtre.

L'unité de la Collection hippocratique vient surtout de ce que les médecins ont abordé les problèmes de la maladie avec une pensée rationnelle. Même si l'on peut déceler çà et là dans le vocabulaire employé un héritage d'une pensée archaïque où la maladie était une force démoniaque qui pénétrait de l'extérieur dans le malade pour s'emparer de lui, et où la thérapeutique consistait à l'écarter, la pensée hippocratique ignore ou refuse toute intervention particulière d'une divinité dans le processus de la maladie et toute thérapeutique magique par les prières, les incantations ou les purifications. La chose est d'autant plus remarquable qu'une grande partie de la littérature contemporaine (les Histoires d'Hérodote, la tragédie et la comédie) reflète des conceptions plus populaires où la maladie est souvent envoyée par les dieux, et que la médecine religieuse, notamment dans les temples d'Asclépios à Corinthe, Athènes, Épidaure et Cos, la patrie d'Hippocrate, connut, au moment même où exerçaient les médecins hippocratiques, un essor sans précédent avec des guérisons miraculeuses par l'intervention du dieu. Sans doute le rationalisme hippocratique n'est-il pas un athéisme. Il n'y a pas incompatibilité entre la médecine rationnelle des Asclépiades et la pratique de la religion traditionnelle : le Serment est prononcé en invoquant les divinités guérisseuses Apollon, Asclépios, Hygie et Panacée ; les Asclépiades de Cos et de Cnide jouissaient de privilèges religieux au sanctuaire de Delphes. Mais il y a incompatibilité entre cette médecine rationnelle et les guérisons miraculeuses des inscriptions des temples d'Asclépios. Pour la médecine hippocratique, le divin se confond avec la nature. Le rationalisme hippocratique consiste à fonder la médecine sur la connaissance des lois de la nature humaine (en cela, il présente une indéniable parenté avec le rationalisme de l'historien Thucydide, qui, du reste, connaissait bien la littérature médicale de son temps). Le concept de nature ( physis) est central. Chaque chose, comme chaque individu, possède une nature propre qui se définit par des propriétés constantes ou plus exactement par des forces qui agissent ou subissent ; aussi les processus biologiques, normaux ou pathologiques, se définissent-ils en termes de lutte. La loi du plus fort est aussi vraie dans le monde d'Hippocrate que dans celui de Thucydide. Le rôle du médecin hippocratique est d'aider la nature humaine à vaincre la maladie par une thérapeutique simple et naturelle.

La grande originalité des médecins hippocratiques est qu'ils réfléchissaient sur leur propre activité. Ils ne se sont pas contentés d'exposer la pratique médicale, mais ils ont réfléchi sur les conditions nécessaires pour que cette pratique soit un « art » (technè), nous dirions une « science ». Cette réflexion du médecin sur sa propre activité s'est produite à une période d'intense activité intellectuelle, marquée par la sophistique (2e moitié du ve-début du ive siècle av. J.-C.), où l'on a vu surgir dans de nombreuses disciplines (depuis la cuisine jusqu'à la rhétorique en passant par l'architecture, la peinture ou la musique) des Arts, c'est-à-dire des traités définissant les règles de la méthode de chacune de ces disciplines, et où l'on a vu en même temps des penseurs contester l'existence même de ces sciences naissantes. L'art naissant de la médecine était d'autant plus vulnérable que le cursus des études et la profession n'étaient pas réglementés et que le recrutement des médecins dont les cités démocratiques comme Athènes s'attachaient officiellement les services dépendait d'un vote à l'Assemblée du peuple où les qualités oratoires avaient plus de poids que la compétence médicale. Aussi les médecins hippocratiques, tout en dénonçant les charlatans et les mauvais médecins, s'efforcent-ils de réfuter « ceux qui se font un art de décrier les arts » (traité de l'Art) et de définir positivement ce qu'est la science médicale. Elle doit être avant tout la connaissance des causes de l'apparition ou de la disparition des maladies, car la thérapeutique en découle suivant le principe que la maladie est guérie par ses contraires (allopathie). Seule la connaissance des causes peut éliminer le hasard (tuchè) qui est le contraire de l'art (technè). Ces causes doivent être cherchées principalement dans les changements brusques, contraires à l'habitude, que ce soit dans le régime ou dans le climat. Ces changements brusques entraînent un déséquilibre des composants élémentaires du corps humain (qualités ou humeurs), qui, dans l'état de santé, sont équilibrés et mélangés (crase). La thérapeutique, qu'elle soit pharmacologique ou diététique, doit rétablir l'équilibre initial en procédant, si possible, graduellement. De telles réflexions ont été méditées par Platon. Étant donné la richesse de la pensée réflexive chez les médecins, il n'est pas étonnant que Platon ait choisi, depuis le Gorgias jusqu'aux Lois, l'« art » médical comme l'un des modèles privilégiés pour définir l'« art » de la rhétorique ou l'« art » de la politique, transposant dans le domaine de l'âme ce que les médecins disaient dans le domaine du corps. Par ses méthodes, la « science » des médecins hippocratiques, et plus particulièrement celle d'Hippocrate, a donc été un modèle pour les autres « sciences » de son temps.

Les médecins hippocratiques avaient enfin une haute idée de leur mission et des exigences de leur profession. Le but de la médecine est d'être utile au malade, ou du moins de ne pas lui nuire. Pour atteindre ce but, le médecin doit posséder, outre des qualités naturelles, une formation commencée dès l'enfance, qui soit non seulement théorique, mais aussi pratique. Au jugement et à l'habileté, le médecin doit joindre des qualités morales : d'abord l'abnégation (« le médecin, à l'occasion des malheurs d'autrui, récolte pour lui les peines »), ensuite le refus d'une vaine gloire par des procédés inutilement spectaculaires, enfin une conduite décente et la discrétion sur ce qu'il aura entendu ou vu pendant ses visites. Ces préceptes, déjà présents dans les écrits contemporains d'Hippocrate (Serment, Loi, Médecin, traités chirurgicaux), ont été repris dans des traités qui lui sont nettement postérieurs (Préceptes, Bienséance), ce qui témoigne d'une permanence de l'éthique hippocratique. Les médecins ont aussi réfléchi sur leurs rapports avec les malades, rapports sans doute délicats, car les malades manquent de constance et sont portés à la désobéissance, mais les médecins recherchent la collaboration du malade et cherchent à lui être agréables dans la mesure où cela n'est pas contraire à son intérêt (medicus gratiosus). La douceur paraissait déjà à Hérodote une caractéristique de la médecine grecque.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques JOUANNA : professeur de grec à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Média

Autres références

-

HIPPOCRATE DE COS, en bref

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 145 mots

Père de la médecine occidentale, Hippocrate est né en — 460, dans l'île grecque de Cos. Il appartenait à une longue lignée de médecins remontant, selon la légende, à Asclépios (l'Esculape des Latins) et, par lui, au dieu Apollon. On connaît ses principes et son enseignement par les aphorismes dont...

-

ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 11 140 mots

- 8 médias

...contemporaines, ni les progrès non moins spectaculaires de l'astronomie, ni même, quoique à un moindre degré, les premiers développements de l'école médicale dont Hippocrate avait été à Cos l'initiateur. Mais son trait de génie consiste à avoir unifié les deux préoccupations disjointes, naturaliste et humaniste,... -

CHIRURGIE

- Écrit par Claude d' ALLAINES , Jean-Édouard CLOTTEAU et Didier LAVERGNE

- 8 670 mots

- 5 médias

Mais en fait c'estHippocrate, médecin grec vivant au ve siècle avant J.-C., qui débarrassa la médecine des multiples pratiques magiques et empiriques dont elle était presque exclusivement faite. On sait qu'Hippocrate est considéré comme le véritable créateur de la médecine, pour son esprit méthodique... -

CORPUS HIPPOCRATIQUE

- Écrit par François CHAST

- 277 mots

Le Corpus hippocratique accorde une place majeure au diagnostic des maladies et à leur explication étiologique. Il est moins disert sur les méthodes thérapeutiques. C'est davantage sur le régime et la diététique que sont fondés les traitements des maladies, ou mieux, leur prévention. Manger peu ou...

-

HUMEURS THÉORIE DES

- Écrit par Sophie SPITZ

- 929 mots

- 1 média

Élaborée peu à peu par Hippocrate (460 env.-env. 370 av. J.-C.) et les auteurs du Corpus Hippocraticum, puis par Galien (129-env. 201), la doctrine médicale de la théorie des humeurs a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la médecine jusqu'à la fin du xviiie siècle...

- Afficher les 9 références

Voir aussi