MARINE MARCHANDE HISTOIRE DE LA

Article modifié le

Marine à vapeur et liberté des mers (1850-1945)

La marine à vapeur

En 1819, l'Atlantique était pour la première fois franchi à bord d'un navire des États-Unis équipé d'un système de propulsion à vapeur : le Savannah. Mais c'est au cours de la seconde moitié du xixe siècle que l'utilisation de la houille bouleverse les données du commerce maritime. Il s'agit alors de révolution : l'aléa qui pesait sur chaque traversée du fait du caprice des vents disparaissait ; on pouvait désormais organiser des voyages d'une durée précise à date fixe : on pouvait prévoir. Aussi les lignes régulières se développèrent-elles rapidement. L'ouverture du canal de Suez, en 1869, accéléra le processus, le canal étant impropre à la navigation à voile, de même que la mer Rouge.

Autre nouveauté : la vitesse des navires, ne dépendant plus de l'habileté du manœuvrier et de la surface de la voilure mais de la quantité de charbon brûlé (facteur extensible à volonté), augmentait considérablement. Par ailleurs, la construction de coques en acier (en fer, pendant les premières années) rendit les navires plus solides, plus spacieux aussi. À dimensions égales, la capacité de charge d'un navire à vapeur était de 45 p. 100 supérieure à celle d'un voilier. L'apparition de la propulsion à hélice représenta un nouveau progrès.

En même temps que la demande de transport maritime, les besoins de fret s'accroissaient considérablement, sous l'impulsion notamment des chemins de fer qui facilitaient les relations entre rivages et arrière-pays. La nature même des cargaisons transportées se modifia : il ne s'agissait plus de denrées rares et précieuses comme dans l'Antiquité, ni même de produits exotiques comme au xviie siècle. La grosse masse de fret était maintenant composée de pondéreux, marchandises lourdes et de faible valeur, à commencer par le charbon (les premiers cargos spécialisés sont des charbonniers).

La marine marchande devient une industrie

La contrepartie de ces progrès était le coût accru de l'entreprise d'armement, le prix d'un navire à vapeur étant nettement supérieur à celui d'un voilier et son exploitation beaucoup plus onéreuse, notamment à cause du prix du charbon. Pour cette raison, les transports de minerai des antipodes continuèrent jusqu'au début du xxe siècle à être assurés par des voiliers. Pour cette même raison, l'armement, supposant des investissements considérables, devint l'affaire presque exclusive de gros capitalistes. Ainsi, la majeure partie de la flotte de commerce mondiale allait-elle peu à peu se concentrer entre les mains de quelques puissantes sociétés : citons l'« International Mercantile Marine » créée, en 1902, par J. P. Morgan, qui ne comprenait pas moins de six lignes régulières sur l'Atlantique nord !

Enfin, l'ère de la navigation à vapeur est également l'âge d'or des paquebots, prestigieux navires affectés au transport des passagers, qui se disputaient la clientèle internationale à l'aide d'installations luxueuses et en misant sur des records de vitesse. En 1882, l'Alaskafilait dix-sept nœuds (soit 31,5 km/h), en 1900, le Deutschland filait vingt-trois nœuds et, en 1907, le Lusitania de la Cunard filait vingt-six nœuds (soit 45,15 km/h) grâce à des machines développant 50 000 chevaux. Le Normandie, le Queen Elizabeth, le Queen Mary resteront célèbres. Toutefois, à côté du luxe de ces transatlantiques, il faut signaler l'importance prise au début du xxe siècle par le transport transatlantique des émigrants, voyageurs de pont dont certaines flottes passagères – comme la flotte italienne – se firent une spécialité rentable (en 1913, 560 000 Italiens passèrent outre-mer) jusqu'à la promulgation des lois américaines de contingentement en 1920.

Le libre-échange maritime

Puisque les navires à vapeur brûlaient du charbon, l'Angleterre, grand producteur de ce minerai, pouvait non seulement approvisionner ses navires, mais leur assurer un précieux fret au départ de ses ports . Or elle était déjà maîtresse incontestée des mers depuis la chute de Napoléon Ier, possédant à elle seule un tiers de la marine marchande du monde entier. Sa puissance maritime de fait était telle qu'il devenait inutile de la protéger en droit. Au contraire, la concurrence ne pouvait lui être que profitable. Aussi, en 1849, avec l'abolition du Navigation Act de Cromwell, l'Angleterre s'érige-t-elle en champion du libre-échange. Elle inaugure ainsi l'égalité des pavillons sur une mer ouverte à tous. Cette politique, donnant libre cours à la concurrence, signifie en réalité la suprématie du plus fort, c'est-à-dire le triomphe de la Grande-Bretagne. Elle sera pratiquée jusqu'à la Première Guerre mondiale puis, après une interruption entre 1914 et 1918, sous une forme un peu atténuée jusqu'en 1939.

La guerre de 1914-1918

Sinistre parenthèse dans une ère de libre concurrence, la Première Guerre mondiale eut pour effet de soustraire au commerce international une grande partie de la flotte de commerce : 6 604 navires marchands, représentant 12 850 814 tonneaux de jauge brute (t.j.b. : cette mesure de capacité, très usitée, représente 2,83 m3), furent coulés pendant les cinquante et un mois que dura la guerre. Les États belligérants utilisaient sous contrat, puis plus tard réquisitionnaient leurs navires marchands pour les affecter à leurs propres approvisionnements, ou les convertir en flotte de réserve (en 1915-1916, 60 p. 100 de la flotte marchande française fut réquisitionnée). Pour remédier à l'insuffisante capacité de leur flotte, les États-Unis et la Grande-Bretagne lancèrent de vastes programmes de construction navale. C'est ainsi qu'en 1918 le tonnage disponible excédait nettement les besoins du commerce international et qu'en 1920, 11 millions de tonnes restant inutilisées, une sévère crise frappait l'ensemble de la marine marchande mondiale, ce qui entraînait une concentration des flottes et une politique de subventions et d'aides gouvernementales.

La guerre de 1939-1945

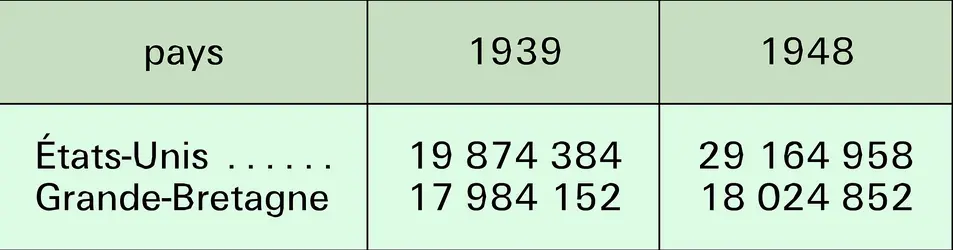

Le même processus qui avait marqué la flotte de commerce pendant la Première Guerre mondiale se reproduisit au cours de la seconde, à une échelle accrue : 6 910 navires marchands, représentant 33 885 395 tonneaux de jauge brute, furent coulés. L'effort de construction navale des États-Unis, à cette occasion, fut gigantesque. Aussi la flotte de commerce mondiale était-elle, malgré les destructions, légèrement plus importante en 1945 qu'en 1939 (environ 70 millions t.j.b. contre 69,5) ; mais les constructions de guerre ne répondaient plus aux exigences de rentabilité économique du temps de paix. Il faut néanmoins souligner le rôle joué par les liberty ships, navires construits en série pendant la guerre par les chantiers américains, dans le redressement de l'économie maritime d'après guerre. Notons enfin que la Seconde Guerre mondiale marque la fin de la prééminence maritime de la Grande-Bretagne, désormais dépassée par les États-Unis.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise ODIER : conseiller juridique du Comité central des armateurs de France, Paris

- Yves POULIZAC : directeur de l'Institut d'économie des transports maritimes, Arcueil

- Martine RÉMOND-GOUILLOUD : professeur de droit

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

AMALFI

- Écrit par Jean-Marie MARTIN

- 383 mots

Ville de la province de Salerne, située sur la côte sud de la péninsule de Sorrente, au débouché de la minuscule vallée des Moulins entourée de falaises verticales qui l'isolent de l'arrière-pays. Le lieu semble avoir servi de refuge à des Campaniens fuyant les Lombards à la fin du ...

-

ANGO JEAN (1480-1551)

- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION

- 392 mots

Armateur dieppois. Issu d'une famille d'origine rouennaise, fils d'armateur — son père arme le premier navire français connu qui ait atteint Terre-Neuve (voyage de La Pensée, 1508) —, Jean Ango transforme l'entreprise paternelle, déjà importante, en une grande affaire capitaliste...

-

ASSURANCE - Histoire et droit de l'assurance

- Écrit par Jean-Pierre AUDINOT , Encyclopædia Universalis et Jacques GARNIER

- 7 497 mots

- 1 média

Ce contrat, qui répondait aux besoins de la navigation à une époque où tout voyage en mer s'apparentait à une aventure, est probablement né sur les bords de la Méditerranée. Il fut perfectionné par les juristes romains et rendit d'immenses services au commerce maritime pendant toute l'Antiquité et... -

ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN

- Écrit par Jacques GODECHOT et Clément THIBAUD

- 13 673 mots

- 12 médias

Le développement de la sidérurgie est également la cause du déclin maritime de la Grande-Bretagne. Ce sont les États-Unis qui réalisèrent le premier bateau à vapeur ; le Clermont, construit par Fulton, navigua sur l'Hudson dès 1807, et c'est un bateau à vapeur américain, le Savannah... - Afficher les 49 références

Voir aussi

- TRANSPORTS ÉCONOMIE DES

- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME

- LIBRE-ÉCHANGE

- TONNAGE

- FLOTTE DE COMMERCE

- CONFÉRENCE, droit maritime

- ARMATEURS ou ARMEMENT NAVAL

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement)

- MARINS

- COMMERCE, histoire

- ÉCONOMIE MÉDIÉVALE

- NAVALE CONSTRUCTION

- GALÈRE

- TRANSPORT DE MARCHANDISES ou FRET

- TRANSPORT DE VOYAGEURS

- MARINE HISTOIRE DE LA

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- FOIRES MÉDIÉVALES

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- NAVIRE STATUT DU

- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES

- PÉTROLIER

- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS

- NAVIRES DE COMMERCE

- PAQUEBOT

- BATEAU À VAPEUR