MÉDITERRANÉE HISTOIRE DE LA

Article modifié le

Moyen Âge (Ve-XVe s.)

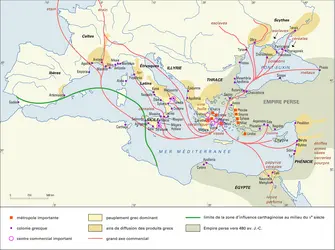

En instaurant une police, en réprimant de manière plus efficace que jamais les entreprises toujours renouvelées des pirates et des aventuriers des mers, la puissance romaine avait profondément marqué de son empreinte l'histoire de la Méditerranée : celle-ci était devenue le nœud des relations entre toutes les provinces de l'Empire et l'agent principal d'une étonnante unité de civilisation. Le repli progressif de la Romania, c'est-à-dire de ce qui survivait de Rome, vers Byzance et le long des rivages voisins, le fléchissement de la sécurité, le réveil du brigandage, la recrudescence des razzias d'hommes et de richesses sur toutes les côtes, la difficulté croissante des liaisons maritimes caractérisent la période comprise entre le ve et la fin du xe siècle.

Renaissance de la piraterie (Ve-Xe s.)

Le déferlement des peuples germaniques sur tout l'Occident et l'Empire eut pour principal effet sur l'histoire de la Méditerranée de faire de l'Europe latine un monde campagnard et continental. Les habitudes instaurées par Rome d'utiliser des produits de provenance lointaine et apportés par la mer, l'huile, le papyrus, les épices orientales, furent longues à se perdre : au viie siècle, alors que les troubles politiques perturbaient les circuits traversant l'Italie, c'était à Marseille et dans les ports voisins que les monastères du nord de la Gaule allaient quérir ces marchandises. Toutefois, de tels trafics se raréfièrent progressivement. La principale rupture fut cependant provoquée par l'expansion musulmane. Les Byzantins durent évacuer la Palestine en 637, Alexandrie en 642 ; les Arabes et ceux qui les suivaient se lancèrent sur la mer à partir de 649 et, cette année-là, débarquèrent à Chypre ; ils s'établirent à Carthage en 698, envahirent l'Espagne, attaquèrent la Sicile à partir de 727, s'en emparèrent au ixe siècle, s'infiltrèrent dans le sud de l'Italie. Si Byzance parvint à regagner du terrain dans le bassin oriental de la Méditerranée, elle abandonna l'Ouest. La mer Tyrrhénienne devint dès lors une mer musulmane. Maîtres des îles – car les Baléares furent définitivement occupées vers 902 – et privés des profits de la guerre de par la disparition des navires chrétiens, ceux que les Latins appelèrent les Sarrasins, pirates venus principalement d'Afrique du Nord et des côtes d'Espagne, établirent des postes permanents en Provence et en Campanie, qui servirent de base à des expéditions de pillage dans les Alpes et les Apennins. Aux ixe et xe siècles, la Méditerranée fut donc presque entièrement tenue par les navigateurs islamisés. Sa fonction économique majeure fut d'assurer, par un cabotage dont les étapes principales étaient Almeria, Bougie, Tunis, Palerme, Tripoli, Barka, Alexandrie et les Échelles levantines, les communications et les échanges sur le versant occidental de l'univers arabe. L'Égypte, ouverte sur l'Afrique et l'Extrême-Orient, constitua désormais la charnière de cette aire de relations très actives. Les navires de Byzance sillonnaient la mer Noire, mais se trouvaient pratiquement cantonnés dans les détroits et dans la mer Égée.

Des liaisons maritimes entre la chrétienté latine et les deux autres mondes riverains de la Méditerranée, le byzantin et le musulman, subsistèrent cependant ; elles furent désormais principalement assurées par les flottilles de deux ports italiens naturellement protégés des agressions venues du continent, l'un par des lagunes, Venise, l'autre par des reliefs abrupts, Amalfi. Les Vénitiens et les Amalfitains demeuraient sous la protection de Byzance ; l'empereur d'Orient leur accorda en 992 des privilèges commerciaux qui leur assuraient pratiquement le monopole des exportations à destination de l'Italie ; d'autre part, ils surent se faire tolérer par les souverains de l'Islam. Malgré les prescriptions qui interdisaient les échanges avec les infidèles, ils fréquentaient régulièrement les places de commerce des rivages islamisés, notamment Alexandrie, d'où les Vénitiens avaient rapporté dès 829 les reliques de saint Marc. Ils établirent de fortes colonies à Byzance et dans toutes les escales importantes de la Méditerranée orientale ; ils y amenèrent les esclaves, le bois et les métaux dont manquait la partie méridionale du bassin méditerranéen ; la plupart des denrées précieuses et lointaines utilisées dans la chrétienté latine pour l'ornement des églises et des maisonnées aristocratiques avaient été chargées sur leurs navires.

Empire normand et armateurs italiens (XIe-XIIIe s.)

Le vif mouvement de croissance qui, dans les années qui ont précédé l'an mille, se mit à animer la chrétienté occidentale vint renverser peu à peu cette situation. Les guerriers « francs » se lancèrent dans des expéditions contre les musulmans, pendant lesquelles mûrit lentement l'idée de croisade. Les Sarrasins furent expulsés de leurs repaires de Campanie en 916, de celui de Provence en 972-973. Commencèrent ensuite des entreprises de reconquête qui progressèrent vers le sud des péninsules Ibérique et italique. Des aventuriers venus de Normandie parvinrent, en particulier, dans le dernier tiers du xie siècle, à liquider les derniers vestiges des positions byzantines en Italie méridionale, à refouler les Arabes et à leur arracher définitivement la Sicile. Ils fondèrent un État puissant, dont le centre s'établit à Palerme et qui, situé à la jonction des trois civilisations, latine, grecque et arabe, tint désormais un rôle fondamental dans la rencontre de ces trois cultures, dont chacune avait reçu une part différente de l'héritage gréco-romain, et dans les jonctions maritimes entre les deux bassins de la Méditerranée. Spécialistes du combat terrestre, les Normands furent aidés par les marins de Pise et de Gênes qui, contraints de se défendre seuls contre les pirates sarrasins, avaient renforcé leur puissance navale et se décidèrent bientôt à contre-attaquer : ils contrôlèrent la Corse et la Sardaigne, participèrent à la conquête de la Sicile et lancèrent des razzias contre les ports du Maghreb. Au début du xiie siècle, Amalfi se trouvait dépouillée de la fonction qu'elle avait remplie pendant huit générations.

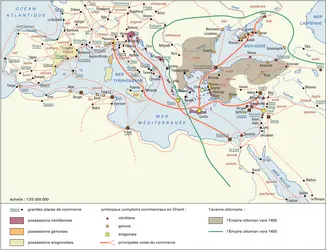

En même temps, dans l'Europe de l'Ouest, le progrès économique et l'élévation du niveau de vie des seigneurs stimulaient la demande de ces objets de luxe que l'on trouvait dans les souks et les bazars des cités d'Espagne, de la Barbarie, c'est-à-dire du Maghreb, de l'Égypte, du Levant et de Constantinople ; ils suscitaient également la multiplication des pèlerinages vers les sanctuaires chrétiens de l'Orient, et spécialement vers Jérusalem. Pendant longtemps, les voyageurs de Terre sainte empruntèrent principalement les voies terrestres : ils craignaient les périls de la mer. Cependant, la détérioration des rapports entre les chrétientés latine et grecque, le rôle joué par les Siciliens dans la conduite de la première Croisade, l'essor des constructions navales à Venise, à Gênes, à Pise, à Bari étendirent peu à peu la part de la navigation dans ces itinéraires. Les villes maritimes italiennes profitèrent largement des entreprises de croisade. Leur flotte appuya les opérations terrestres le long des côtes du Levant ; les cités gagnèrent ainsi le droit d'établir, dans les places de commerce conquises, des fondacchi, c'est-à-dire des quartiers où leurs négociants installèrent des entrepôts ; leurs armateurs réalisèrent de gros bénéfices en transportant des pèlerins et en rapportant d'Orient les denrées dont les contacts avec l'Islam et Byzance stimulaient sans cesse la consommation dans le monde latin ; ainsi s'accumulèrent les capitaux monétaires qui devaient assurer jusqu'à la fin du Moyen Âge la prépondérance économique des hommes d'affaires d'Italie.

Ceux-ci s'approprièrent des techniques depuis longtemps en usage dans les aires plus évoluées de la Méditerranée. Ils apprirent à tenir des comptes ; ils utilisèrent largement des contrats d'association de formes multiples qui permirent à tous ceux, fort nombreux, qui dans ces villes disposaient d'une réserve de monnaie de l'engager dans des opérations très profitables, parce que toujours dangereuses. Les risques furent amortis par la mise au point d'une assurance maritime. Ils le furent aussi par divers procédés de participation qui favorisaient la mobilisation des capitaux et leur répartition au sein d'entreprises extrêmement complexes : par le système de la « commande », un négociant qui s'embarquait pour une expédition commerciale recevait de la part de divers mandataires un apport de fonds qu'il lui revenait de faire fructifier. La propriété des navires était généralement divisée en parts détenues par différentes personnes, ce qui permettait aux armateurs de ne pas aventurer leur mise sur un seul vaisseau. L'accoutumance à de telles pratiques, l'audace, une agressivité longtemps soutenue par l'idéal de la croisade, la hâte à investir aussitôt les gains dans de nouveaux trafics, les succès militaires des premiers croisés, la fondation d'États latins en Syrie, en Palestine, à Chypre, l'affaiblissement de Byzance, les troubles internes résultant en partie de la première avance turque dans le Proche-Orient qui placèrent momentanément les pays d'Islam en posture d'infériorité affermirent, dans le cours du xiie siècle, la domination des navigateurs italiens, suivis de loin par ceux de Provence et de Catalogne, sur tous les mouvements d'échanges dont la Méditerranée était le lieu. Dans les nombreux comptoirs latins, qui en terre chrétienne ou infidèle s'échelonnaient le long des côtes barbaresques, égyptiennes et levantines, sur le Bosphore et bientôt dans la mer Noire, et dont la sécurité souvent troublée reposait sur d'habiles compromissions, les transactions portant sur toutes les denrées négociables ne cessèrent de s'amplifier pendant le xiiie siècle. L'emprise occidentale sur l'économie méditerranéenne s'affirme d'un coup lorsque les Vénitiens, pour défendre leurs intérêts dans l'Empire byzantin, parviennent, en 1204, à faire dévier la quatrième Croisade de son objectif pour s'assurer la maîtrise de l'Adriatique ; ils lancent alors la croisade à la conquête de Constantinople.

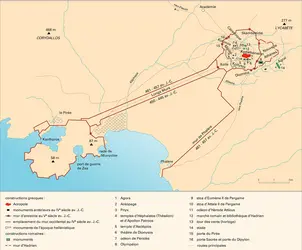

Les profits étaient considérables comme en témoigne le décor monumental dont se parèrent alors Pise et Venise. Les cités maritimes se les disputèrent âprement ; Gênes étouffa le développement du commerce marseillais, vint à bout de Pise par la victoire navale de la Meloria en 1284 et ne cessa de se poser en rivale de la puissance vénitienne dans la Méditerranée orientale. On peut dire que le vif essor des échanges et de la circulation monétaire en Occident au cours du xiiie siècle fut largement tributaire, par l'intermédiaire de l'Italie, de l'exploitation de la Méditerranée musulmane et grecque qui, d'ailleurs, ne fut pas seulement économique. Il faut rappeler tout ce qui, de Byzance, vint alors enrichir le christianisme latin et l'art gothique, combien la philosophie, la médecine, les mathématiques européennes tirèrent de la traduction d'œuvres arabes, évoquer inversement la silhouette des églises chypriotes qui sont l'exacte copie des cathédrales champenoises. De toute manière, le bassin méditerranéen tout entier se trouva intégré à un ensemble économique et culturel dont les pôles de développement se situaient à l'emplacement de l'ancien Empire carolingien et en Angleterre, et dont il constituait la principale liaison avec toutes les civilisations extérieures connues. Ce fut par la Méditerranée que Marco Polo partit en 1271 vers le centre de l'Asie pour suivre les pistes caravanières conduisant vers l'Italie les produits de la Chine.

Cette période fut également celle d'un rapide perfectionnement des instruments de la navigation. On sait qu'en 1270 Saint Louis utilisa une carte marine dressée par des Génois. Pendant le xiiie siècle, les galères prirent de l'ampleur. L'une d'elles, dès 1251, transportait vers Tunis deux cents passagers et deux cent cinquante tonnes de marchandises. En 1277 s'établit la première liaison maritime entre la Méditerranée et la Manche, qui se transforma en ligne régulière en 1298.

Progrès de la puissance ottomane et de la navigation ibérique (XIVe-XVe s.)

L'activité des marins génois et vénitiens, celle des négociants florentins qui dominaient désormais le port de Pise ne faiblirent nullement après la fin du xiiie siècle. La Méditerranée demeura la porte ouverte sur l'Orient lointain : ce fut par les voies de la navigation commerciale qu'en 1347 la peste noire gagna, depuis la Crimée, l'Italie et la Provence. La mer fournit toujours à l'Europe occidentale des denrées dont les progrès continus de la civilisation matérielle et les transformations de l'économie rurale faisaient alors croître le besoin. Le volume de certains trafics s'amplifia ; les exportations de blé sicilien s'élevèrent constamment pour atteindre leur maximum au début du xvie siècle : un demi-million de quintaux par an. Et jamais ne fut mieux affirmée que durant les deux derniers siècles du Moyen Âge la primauté des hommes d'affaires italiens en Europe et dans le Proche-Orient. Insensiblement toutefois, la position de la Méditerranée se modifia pendant le xive et le xve siècle par un lent déplacement des centres de gravité politiques et économiques, sous l'effet de deux facteurs principalement : les progrès de la puissance ottomane et ceux de la navigation chez les Portugais et les Espagnols.

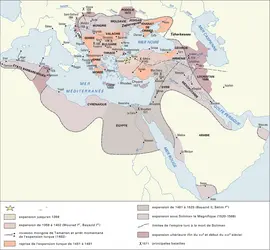

Depuis le milieu du xiie siècle, l'expansion militaire des Occidentaux se heurtait à de vives résistances : les principautés créées en Terre sainte se maintenaient péniblement ; les croisades conduites par Saint Louis échouèrent dans le delta du Nil et devant Tunis, à un moment où les dirigeants de l'Église latine aussi bien que les hommes de négoce européens jugeaient plus efficaces les relations pacifiques avec les infidèles. L'avance des Mongols au milieu du xiiie siècle retarda les attaques contre les positions politiques et économiques latines dans le Levant. Mais les Mamelouks en Égypte, les bandes ottomanes en Asie Mineure donnèrent bientôt des troupes aux forces de l'Islam. Alors commença le lent repli des Occidentaux. Constantinople leur avait échappé en 1261 ; ils perdirent, trente ans plus tard, le peu qui restait du royaume de Jérusalem. Les Turcs ottomans, un moment subjugués par Tamerlan, soumirent à leur pouvoir le monde byzantin ; ils s'emparèrent de Byzance elle-même en 1453 ; hormis Rhodes et Chypre, où se maintinrent les chevaliers de l'Hôpital ou de Saint-Jean et les Vénitiens, la Méditerranée orientale passa peu à peu sous leur contrôle et se ferma à la pénétration européenne.

Cette avancée de l'Asie fit glisser vers l'ouest l'axe des relations entre le monde de la Méditerranée et l'Europe. Tandis que se construisait depuis la fin du xiiie siècle, autour de la couronne d'Aragon, une forte puissance politique progressivement étendue sur les côtes du Levant espagnol et sur toutes les îles de la mer Tyrrhénienne, la marine catalane se renforçait ; les aventuriers de Barcelone pénétrèrent en force au début du xive siècle dans la mer Égée. Toutefois, les progrès nautiques furent principalement le fait des Portugais ; ces perfectionnements et les expéditions qu'ils rendirent possibles le long des côtes africaines, pendant le xve siècle, nourrirent le rêve des Européens de parvenir par la navigation océane à la source des épices, que les négociants se procuraient maintenant moins facilement dans le Proche-Orient ; ils préparèrent la voie des grandes découvertes, qui donnèrent à l'Atlantique une fonction dont la Méditerranée avait eu jusqu'alors le monopole.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BOURDE : professeur à l'université de Provence, directeur de l'Institut d'art

- Georges DUBY : de l'Académie française

- Claude LEPELLEY : chargé d'enseignement à l'université de Lille

- Jean-Louis MIÈGE : professeur émérite d'histoire à l'université de Provence

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ABOUKIR BATAILLE D' (1er août 1798)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 504 mots

- 1 média

Appelée bataille du Nil par les Anglais, cette bataille est l'une des grandes victoires de l'amiral Nelson. Elle oppose le 1er août 1798 les flottes française et britannique dans la rade d'Aboukir, à proximité d'Alexandrie, en Égypte.

En février 1798, le général Bonaparte,...

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

Au moment où la Libye accédait à l'indépendance et allait grossir les rangs du groupe afro-asiatique à l'O.N.U., les questions marocaine et tunisienne faisaient irruption sur cette même scène dans des conditions infiniment plus dramatiques. Les positions de départ avaient été clairement affirmées à... -

AFRIQUE ROMAINE

- Écrit par Noureddine HARRAZI et Claude NICOLET

- 9 566 mots

- 10 médias

La domination administrative et politique de Rome sur les diverses régions de l'Afrique du Nord (mis à part la Cyrénaïque et l'Égypte) s'étend sur près de six siècles : depuis la prise et la destruction de Carthage par Scipion Émilien (146 av. J.-C.) jusqu'au siège et à la...

-

AJACCIO

- Écrit par Bernard RAFFALLI

- 895 mots

- 2 médias

Chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse et du département de la Corse-du-Sud, « cité impériale » ainsi que la nomment ses habitants, Ajaccio (67 007 hab. en 2012) occupe dans la partie sud-ouest de l'île les bords d'un des plus beaux golfes de la Méditerranée. La légende prétendait...

- Afficher les 121 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- PISE

- MINORITÉS

- VENISE RÉPUBLIQUE DE

- TONNAGE

- ITALIE GUERRES D' (1494-1559)

- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME

- COLONISATION ANTIQUE

- PIRATES

- BYBLOS (auj. DJEBAIL), Liban

- GRECQUE COLONISATION

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- MANDAT COLONIAL

- VOYAGEURS AU MOYEN ÂGE

- COMPTOIRS

- COMMERCE, histoire

- ÉCONOMIE MÉDIÉVALE

- SARRASINS

- FONDOUK

- RÉFORMISME MUSULMAN

- SICILE, histoire

- NORMANDS

- MARCHANDS AU MOYEN ÂGE

- MARINE HISTOIRE DE LA

- EUROPE, politique et économie

- PAIX ROMAINE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ROMAINE EXPANSION

- AUTRICHE, histoire jusqu'en 1945

- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- ITALIE, histoire, de 476 à 1494

- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- URBANISATION

- CONSTANTINOPLE

- GRANDE-BRETAGNE, histoire : XVIIIe s.

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1440 à 1880

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1945 à nos jours

- NORD-SUD RELATIONS

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- ROUTES MARITIMES

- ALEXANDRIE, histoire

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- ITALIEN EMPIRE COLONIAL