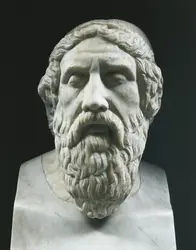

HOMÈRE

Article modifié le

État des recherches homériques

Perspectives nouvelles

« Le trésor de Troie »

En 1996, un événement de la plus haute importance est venu réjouir le monde savant : la publication du catalogue de l'exposition Le Trésor de Troie, organisée par le musée Pouchkine de Moscou. La fameuse collection Schliemann, que, jusqu'en 1993, on a cru disparue avec la chute de Berlin en 1945, fondue, dispersée et perdue pour l'humanité, était en réalisé « conservée depuis cinquante ans en Russie ». Même si ces bijoux et ces armes d'apparat n'ont rien à voir avec la Troie décrite par Homère et si ces trésors ne constituent certainement pas, comme le croyait Schliemann, le trésor de Priam, ils forment, à la fois par la beauté et la richesse des parures et la perfection plastique des haches-marteaux, un ensemble d'un intérêt extraordinaire pour l'histoire de Troie II et du IIIe millénaire av. J.-C. (la datation exacte des trésors est encore discutée par les spécialistes). Mais surtout, cette redécouverte nous éclaire sur la place de Troie II dans le commerce international de l'époque.

En effet, les analyses qui ont pu être ainsi pratiquées non seulement sur l'étain utilisé dans la fabrication des bronzes de Troie II, mais aussi sur le cuivre, donnent à penser que ces métaux étaient importés d'Afghanistan, via la Mésopotamie ou directement par la mer Noire. Cette hypothèse se trouve corroborée par la découverte à Troie d'une hache en lapis-lazuli, provenant vraisemblablement, elle aussi, de la même région d'Afghanistan. À ces importations s'ajoutent les produits d'exploitations minières de Troade, pour l'or, l'argent et le cuivre à l'arsenic. On fera un sort particulier à un fragment de hampe en fer qui fait partie des plus anciens objets en fer connus dans le monde, probablement tiré de fer météorique, l'exploitation des mines de fer ne commençant pas en Anatolie avant 1200 av. J.-C. Ces théories nouvelles, confirmées par l'examen des objets enfin rendus à la science, permettent de mieux appréhender le rôle essentiel joué par Troie II dans le commerce international entre 2400 et 2200 av. J.-C. La multiplicité des ateliers d'orfèvres, la haute technicité dont ils font preuve attestent l'importance de cette cité comme centre majeur du travail des métaux précieux. Les chefs-d'œuvre des maîtres troyens manifestent l'originalité de l'école de Troie II. La situation de l'emporion de Troie, au carrefour des routes maritimes entre la mer Noire et la mer Égée et des routes de caravane la reliant à la Mésopotamie, à l'Anatolie centrale et à l'Afghanistan, lui permet de drainer vers ses ateliers les métaux de pays lointains et d'accumuler les trésors que nous redécouvrons maintenant.

Cette préhistoire de Troie est d'un intérêt capital pour qui veut rapprocher réalités et texte homérique, car on retrouve le souvenir de ces splendeurs passées dans l'image que les Grecs se font de Troie ; de plus, les mêmes causes produisant les mêmes effets économiques, la richesse de Troie, raison essentielle du raid des pillards achéens au xiiie siècle, repose également sur la situation privilégiée de la ville dans les réseaux commerciaux, entre Anatolie et mer Égée.

Géologie et géographie de la Troade

Dans le prolongement des fouilles conduites par C. W. Blegen et l'université de Cincinnati entre 1932 et 1938, des échantillons de sol recueillis par l'expédition ont été analysés en 1975 ; de plus, de nouveaux sondages ont été effectués lors de l'expédition de 1977. Les résultats de ces travaux, publiés en 1982, sont d'un intérêt extrême pour les études de géographie homérique. En effet, l'hypothèse du tremblement de terre détruisant Troie VI se trouve confortée par la liste des vingt-sept séismes recensés depuis 1912 dans le nord-ouest de la Turquie et celle des séismes de magnitude 5 à 10 concernant la région de Çanakkale, soit trente-neuf pour la période allant de 93 av. J.-C. à 1969. Une catastrophe de cette nature devrait donc pouvoir expliquer l'anéantissement d'une citadelle aussi puissante que Troie VIh et la disparition de la partie fragile de l'enceinte, au nord. Le niveau VIIa est ensuite réoccupé par une population nombreuse de réfugiés, sous le coup d'une menace qui l'a poussée à stocker des vivres en quantité dans des jarres et à s'installer dans de petites maisons mitoyennes, adossées au rempart ou bâties sur les décombres des palais précédents.

L'examen des carottages pratiqués à l'ouest du site d'Hisarlik conduit à supposer que la côte maritime était, à l'époque de la guerre de Troie, vers 1250 av. J.-C., beaucoup plus proche de la ville que de nos jours, à moins de 2 kilomètres. Du même coup, l'hypothèse de l'établissement de la flotte achéenne non pas sur la côte nord de l'Hellespont mais à l'ouest de la Troade, dans la baie de Bésika, est avancée comme une possibilité à considérer. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le monde homérique ne se présente pas à nous comme vérité historique, mais comme une reconstitution d'une époque révolue depuis cinq siècles au moment où le poète compose la dernière version de L'Iliade. Or, si nous nous en tenons au texte de l'épopée, les Achéens ont tiré leurs bateaux au sec sur la plage de l'Hellespont, et leurs chars de guerre n'ont pas eu à traverser le Scamandre pour affronter l'armée troyenne, ce qui serait obligatoire en cas d'installation à Bésika. De plus, même si la baie de Bésika a été considérée au xixe siècle comme un excellent mouillage pour la flotte anglaise, les contraintes sont différentes pour les bateaux de l'Antiquité, qui réclament non pas un port en eau profonde mais une plage en pente douce où ils puissent être halés à l'accostage.

La géographie de la Troade, mieux connue maintenant, bien que la description du paysage troyen ne soit pas exempte d'obscurité et de contradictions, aide à vérifier certaines interprétations homériques. On ne la considère plus seulement comme le cadre obligé des combats, mais dans son rapport avec le texte. Dans cette perspective, on prête une attention particulière au sanctuaire de Zeus sur l'Ida, qui peut aider à comprendre l'attitude ambiguë de Zeus dans L'Iliade, partagé qu'il est entre sa bienveillance pour les Troyens et son rôle de garant du destin ; comme dieu suprême, il siège dans l'Olympe, mais, du haut de l'Ida, il joue son rôle de dieu local troyen et ne manque aucune occasion de protéger Hector et « le peuple de Priam à la bonne lance de frêne ».

Création littéraire et problèmes de traduction

En dehors de l'analyse « génétique » de L'Iliade, à quoi l'on réduit trop souvent le débat homérique, unitaristes et analystes prenant le dessus tour à tour, il a paru nécessaire à un certain nombre de chercheurs de réhabiliter le texte et le texte seulement, en suivant la trame de la théorie narratologique. Cette démarche n'est pas éloignée de la façon dont les Grecs eux-mêmes approchaient le texte. On étudie ainsi les trois niveaux : texte, histoire, intrigue, mais aussi les fonctions de narrateur et de « focalisateur », ainsi que les destinataires. Ce mode d'analyse permet de redéfinir plusieurs passages comme « focalisation encastrée » (embedded focalization). De même, une étude symétrique de certains termes du lexique homérique, comme astu et polis, anax et basileus, a abouti à les situer dans leur rapport au locuteur et non pas seulement comme sites topographiques ou titres officiels.

Tous les progrès accomplis dans les domaines archéologique, historique, philosophique et linguistique conduisent à remettre en cause les traductions consacrées. Trop longtemps, on s'est cru obligé de recourir à la médiation des chansons de geste ou des chroniques médiévales pour éclairer l'univers homérique. Il est temps de permettre un accès direct au texte, sans le dissimuler sous un voile d'étrangeté supplémentaire. On s'épargnera ainsi les « manoirs », les « cavales » et les « nefs » là où le texte ne parle que de « maisons », de « chevaux » ou de « bateaux ». Plus nous avançons dans notre connaissance du milieu et de la langue homériques, mieux nous comprenons les comparaisons et les épithètes. Ainsi la philologie nous force-t-elle à abandonner « l'Aube dans son berceau de brume » au profit de « l'Aurore tôt levée ». La poésie y perd, mais la rigueur linguistique s'y retrouve. De même, la connaissance du harnachement des attelages nous évitera la traduction de rênes « brillantes » en les glosant comme incrustées de métal et d'ivoire, alors que le poète décrit les rênes « luisantes de graisse », et donc en cuir bien entretenu.

L'attention portée aux textes dans leur intégrité accentue la mise en valeur de l'écart entre L'Iliade et L'Odyssée. Sans revenir sur les différences de publics, de conceptions morales et religieuses, on doit observer que le processus de composition poétique, totalement occulté dans L'Iliade par le récit, occupe une place prépondérante dans L'Odyssée, où est magnifiée la gloire de l'aède. Ce dernier possède un grand pouvoir, celui de subjuguer son auditoire sous l'effet de la parole poétique. Goût du public pour les nouveautés du répertoire, inspiration divine et véracité poétique, respect et honneurs dus aux aèdes, tous ces éléments laissent supposer que le poète entend mettre au premier plan le miracle de la création littéraire. Au reste, chez Alcinoos, c'est Ulysse qui se fait l'aède de ses propres errances, et le Maître de L'Odyssée se garde bien de prendre à son compte ces récits merveilleux. Athéna ne s'y trompe pas, qui lui reproche, avec un sourire, ses « contes de voleur et de menteur ». Le poète se permet même une composition en abyme, puisque Phémios, l'aède infidèle, obtient la vie sauve en promettant à Ulysse de le chanter comme un dieu, entendons par là de lui composer une Odyssée.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CARLIER : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur d'histoire grecque à l'université de Paris-X-Nanterre

- Gabriel GERMAIN : professeur honoraire à la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes

- Michel WORONOFF : professeur à la faculté des lettres, président honoraire de l'université de Franche-Comté

Classification

Médias

Autres références

-

ILIADE, Homère - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-François PÉPIN

- 974 mots

- 1 média

Au milieu du viiie siècle avant J.-C., un poète grec venu d'Asie Mineure, Homère, aurait composé en hexamètres dactyliques deux magistrales épopées, l'Iliade et l'Odyssée, mais le mystère entoure encore aujourd'hui ces deux textes : Homère a-t-il réellement existé ? A-t-il...

-

ODYSSÉE, Homère - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-François PÉPIN

- 1 125 mots

- 2 médias

-

HOMÈRE (exposition)

- Écrit par Hervé DUCHÊNE

- 1 269 mots

- 1 média

Homère fut, selon la formule de Platon, le maître d'école de la Grèce. Dans l’Europe du xxie siècle, il reste, malgré le déclin de l’enseignement des langues anciennes, une autorité. Il faut revenir à cette origine dont nous sommes les héritiers, car, de Il Ritorno d’Ulisse...

-

HOMÈRE (P. Carlier)

- Écrit par Hervé DUCHÊNE

- 1 055 mots

« Homère : n'a jamais existé. » Cette formule péremptoire se lit dans le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui la complète en ajoutant à propos du père de l'Iliade et de l'Odyssée : « Célèbre par sa façon de rire : un rire homérique. » La notice souligne avec humour...

-

ACHÉENS

- Écrit par Andrée POUGET

- 2 531 mots

D'abord, celui des rapports entre le monde mycénien et le monde homérique.Peut-on utiliser Homère pour étudier les Achéens ? L'important ouvrage de Wace et Stubbings, A Companion to Homer (1963), a posé encore une fois ce problème et, encore une fois, l'a laissé sans solution. Deux tendances... -

ACHILLE

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 506 mots

- 3 médias

-

ÂME

- Écrit par Pierre CLAIR et Henri Dominique SAFFREY

- 6 021 mots

ChezHomère, notre plus ancien témoin qu'il faut situer au-delà de 700 avant J.-C., ce que nous appelons « âme » (du latin anima, apparenté au grec ἄνεμος, vent, souffle) est en fait dédoublé et exprimé par deux mots grecs : le θυμός, qui signifie passion, volonté... -

APOLLON, mythologie grecque

- Écrit par Robert DAVREU

- 799 mots

- 1 média

Expression la plus haute et la plus achevée de ce que fut le génie grec, Apollon apparaît, avant même la période classique, comme un dieu proprement hellène. En lui, toute trace d'une origine asiatique, si sensible chez d'autres divinités, Dionysos notamment, a été estompée, et ce dès avant les...

- Afficher les 31 références

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- FER ART DU

- NARRATOLOGIE

- MARIAGE, anthropologie

- FANTASTIQUE LITTÉRATURE

- ARMÉE, histoire

- COMMERCE, histoire

- DÉMOS

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- THÈTE

- HÉTAIRES ou HÉTÈRES

- CRITIQUE HISTORIQUE

- CATALOGUE DES VAISSEAUX

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- ORALE LITTÉRATURE

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- TROIE GUERRE DE

- HÉROS, mythologie grecque

- ALLIANCE

- IONIEN, dialecte

- TROIE

- HÉROS & IDOLES

- AÈDE

- TÉLÉMAQUE

- ULYSSE