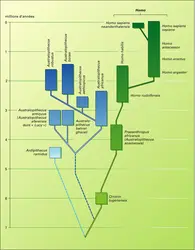

- 1. La divergence Homme-grands singes africains

- 2. Les grands singes fossiles

- 3. Des grands singes aux Hominidés

- 4. Une question de climat ?

- 5. Le premier bipède avéré, « Orrorin tugenensis »

- 6. Le cas d'« Ardipithecus »

- 7. « Sahelanthropus tchadensis »

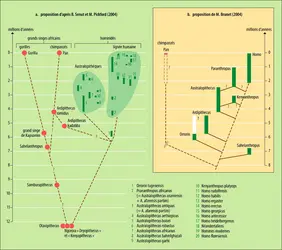

- 8. Les Australopithèques

- 9. Les premiers Hommes

- 10. Les sorties d'Afrique

- 11. Les premiers « Homo sapiens »

- 12. Hommes de Néandertal et Hommes modernes

- 13. Le cas de l'Homme de Flores

- 14. Culture, société et milieu

- 15. Bibliographie

HOMINIDÉS

Article modifié le

Les Australopithèques

Les autres plus anciens Hominidés proviennent des niveaux Pliocènes (environ 5 Ma) du Kenya et de l'Éthiopie. Ce sont des Australopithèques. Les premiers ont été découverts dans le sud de l'Afrique en 1924 et reconnus comme tels en 1925 par Raymond Dart, l'anatomiste de l'université du Witwatersrand (Afrique du Sud). Ensuite, avec la « ruée vers l'os » est-africaine, de très nombreux spécimens ont été récoltés en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie, et, en 1995, d'autres pièces ont été signalées au Tchad. On voit une véritable explosion des espèces et aujourd'hui, on en reconnaît huit qui ne sont toutefois pas acceptées par tous les chercheurs : Australopithecusanamensis, A. afarensis, A. africanus, A. bahrelgazahli, A. garhi, A. robustus, A. aethiopicus et A. boisei. Ces trois dernières espèces sont parfois rattachées au genre Paranthropus. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que certaines espèces sont discutées ; c'est le cas de A. afarensis et A. anamensis. Le consensus est loin d'être acquis pour ces dernières. Les relations de parenté entre tous ces Australopithèques ne sont pas toujours très claires et varient en fonction des auteurs. Pour certains, A. afarensis est l'ancêtre de tous les autres Australopithèques et de l'Homme, pour d'autres, cette espèce aurait déjà co-habité avec les premiers Hommes. Le problème se complique par le fait que la validité de certaines espèces serait elle-même discutée, comme A. anamensis, placée sur la lignée des Australopithèques pour certains ou sur la lignée humaine pour d'autres.

« Australopithecus anamensis »

Cette espèce, découverte par Meave Leakey et Alan Walker en 1995, sur les sites kenyans de Kanapoi et d'Allia Bay serait vieille de 4,4 à 3,2 Ma environ. Elle est représentée par des fragments de mâchoires et des os des membres, dont un récolté dans les années 1960 par Bryan Patterson et son équipe. Ce qui est particulièrement intéressant est que les mâchoires présentent des caractères que l'on retrouve chez certains spécimens d'A. afarensis de Hadar, en Éthiopie (comme Lucy), ou de Laetoli, en Tanzanie, et que le squelette postcrânien est très humain (il ne peut être distingué d'un Homme actuel). Cette espèce est donc très humaine par le squelette postcrânien et moins humaine par ses dents. De nombreux paléontologues considèrent A. anamensis comme l'ancêtre de tous les autres Australopithèques et de l'Homme, ou bien comme un Australopithèque un peu particulier. Mais cette espèce, très humaine par son squelette locomoteur, pourrait aussi être considérée comme un témoignage ancien de la lignée exclusivement humaine et ce, dès 4 Ma. Il faut rappeler en effet, que les célèbres traces de pas du bipède de Laetoli en Tanzanie (découvertes en 1978 par Mary Leakey et son équipe), vieilles de 3,8 Ma, seraient également très humaines. Ces données font aujourd'hui l'objet de nombreuses discussions dans les milieux scientifiques.

« Australopithecus afarensis »

L'Australopithecusafarensis, connu aujourd'hui (entre 4,4 et 2,6 Ma) en Éthiopie, en Tanzanie et peut-être au Kenya, est probablement l'espèce d'Australopithèque la plus célèbre depuis la découverte, en 1974, sur le site de Hadar, en Éthiopie, d'un squelette complet à 40 p. 100, baptisé Lucy. Ce dernier, mis au jour par une équipe franco-américaine co-dirigée par Yves Coppens, Donald Johanson et Maurice Taieb, serait âgé de 3,2 Ma. A. afarensis est un être de taille plutôt petite (1,10 m en moyenne), possédant une boîte crânienne de la taille de celle d'un chimpanzé (la capacité crânienne de Lucy est de 360 cm3). Les incisives centrales sont larges (un peu comme chez les chimpanzés), les molaires sont plus massives que celles des grands singes africains et recouvertes d'un émail plutôt épaissi, ce qui laisse supposer que cette espèce était adaptée à un régime composé de fruits plus coriaces que ceux qui entrent dans l'alimentation des grands singes. Le bourrelet sus-orbitaire est peu marqué chez Lucy, mais plus fortement chez d'autres individus. La différence de taille entre les mâles et les femelles serait bien marquée. Les proportions corporelles d'A. afarensissont très particulières : en effet, ses membres inférieurs seraient encore assez courts, ce qui donne l'impression de membres supérieurs assez longs. Le poids relatif des divers segments corporels chez Lucy (intermédiaire entre ceux de l'Homme et du chimpanzé) montre que son centre de gravité est déplacé vers le bas sans être identique à celui de l'Homme. Comme la plupart des autres Australopithèques, ces premiers Hominidés sont adaptés à un mode de locomotion particulier : une forme de bipédie un peu claudicante, associée à un grimper arboricole. Bien que fort décriée lorsqu'elle fut émise dès la fin des années 1970, l'hypothèse d'une forme de grimper chez les Australopithèques est acceptée aujourd'hui par une grande majorité de paléontologues. Elle a été confirmée par une découverte faite en Afrique du Sud sur le site de Sterkfontein : « Little foot », décrit en 1995, montre en effet que, dans des niveaux datant de 3,2 Ma, le pied d'un Australopithèque ancien possédait d'indéniables caractères d'adaptation à la saisie et était probablement encore un bon grimpeur. Après la mise au jour de ce pied, le reste du squelette a été trouvé en place quelques mois plus tard. Pour ses inventeurs, il s'agit peut-être d'une nouvelle espèce d'Australopithèque, mais elle n'a pas encore été nommée.

De grandes variations observées, par plusieurs paléontologues, sur le squelette locomoteur et les dents de divers fossiles représentant A. afarensis ont conduit ces chercheurs à proposer la présence de deux espèces, voire deux genres mélangés sous A. afarensis. Cette hypothèse reste très discutée aujourd'hui.

« Australopithecus africanus »

Connu exclusivement en Afrique du Sud, dans des gisements vieux de 3,2 à 2,8 Ma (Taung, Sterkfontein, Makapansgat, Gladysvale), Australopithecus africanus est la première espèce d'Hominidés à avoir été décrite en 1925 par Raymond Dart. Un squelette partiel, découvert en 1947 à Sterkfontein, par Robert Broom, a permis d'estimer la taille et le poids de l'espèce : en moyenne, un peu plus grande que A. afarensis (1,30 m) et un peu plus lourde (40 kg environ). Le crâne, plus globuleux que celui de l'espèce précédente et plus grand (485 cm3 en moyenne), possède un bourrelet au-dessus des orbites, une face allongée vers l'avant (prognathisme) et concave, des prémolaires et des molaires massives et pas d'espaces entre les dents (diastèmes). Bipède certes, cet Australopithèque pouvait encore grimper aux arbres et vivait dans un milieu plus humide qu'on ne le pense généralement puisque des restes de palmiers ont été découverts à Makapan et une liane à Sterkfontein.

« Australopithecus garhi »

Mis au jour en Éthiopie en 1999 dans la formation de Bouri, les fragments crâniens et restes osseux vieux de 2,5 Ma environ ont été rapportés à une nouvelle espèce d'Australopithèque, Australopithecusgarhi. Parmi les caractères surprenants de cette nouvelle espèce, il faut noter des prémolaires et des molaires très grandes situées dans la limite de variation de celles des A. robustus (de même âge). Toutefois, les autres caractères s'accordent bien avec ceux des autres Australopithèques plus graciles. Un fragment d'humérus et un fragment de fémur (s'ils appartiennent à A. garhi) montreraient que les proportions huméro-fémorales s'éloignent de celles des Australopithèques antérieurs pour se rapprocher de celles des représentants du genre Homo avec un bras raccourci et une cuisse allongée. Serait-ce un descendant des premiers Australopithèques ou bien le représentant d'une branche distincte ?

« Australopithecus aethiopicus », « A. robustus » et « A. boisei »

Ces trois espèces sont classiquement considérées comme des espèces « robustes ». La plus ancienne, A. aethiopicus, a été découverte en 1967, dans la vallée de l'Omo, par Camille Arambourg et Yves Coppens dans des niveaux vieux de 2,5 Ma. Elle était d'abord représentée par une mandibule assez massive portant d'énormes dents. Un crâne découvert à l'ouest du Turkana par Alan Walker et son équipe en 1985, au Kenya, a ensuite été attribué à cette espèce. Ce crâne plutôt bas, est extrêmement massif, aux crêtes sagittale et nucale fortes.

A. robustus est un peu plus récent puisqu'il daterait d'environ 2 Ma et ses vestiges ont été trouvés exclusivement en Afrique du Sud (Kromdraai et Swartkrans).

A. boisei, n'est signalé qu'en Afrique de l'Est c'est-à-dire au Kenya, en Tanzanie (avec le fameux Zinjanthrope découvert en 1959 par Mary Leakey) et en Éthiopie.

Les Australopithèques dits « robustes » se distinguent par une ossature extrêmement massive et des superstructures fortement marquées notamment chez les mâles : crêtes sagittale et nucale fortes, saillie forte des arcades zygomatiques témoignant d'une musculature masticatrice puissante, molaires et prémolaires grosses à énormes chez les espèces les plus tardives. Ils sont plus grands (1,55 m en moyenne), plus lourds (environ 50 kg) et leur crâne est plus gros (535 cm3 en moyenne). La variation sexuelle est forte. L'étude fine de certains caractères dentaires a conduit plusieurs paléontologues à rassembler ces espèces dans un genre différent d'Australopithecus, le genre Paranthropus, qui avait été déjà proposé en 1948. Cette proposition n'est pas encore acceptée par tous. Certains auteurs ont suggéré qu'A. africanus était la femelle d'A. robustus ; mais si cela était exact, il faudrait admettre que les femelles seraient apparues avant les mâles (au moins 1,2 million d'années plus tôt) et qu'elles auraient habité dans des sites différents de ces derniers. Australopithecusboisei, est-africain, connu entre 2,2 et 1,2 Ma, est la plus robuste des trois espèces et souvent appelée « hyper-robuste ».

« Australopithecus bahrelghazali »

En 1995, était annoncée la découverte du premier Australopithèque au Tchad (baptisé Abel), hors de la province est-africaine. Vieux de 3 à 3,5 Ma, il est représenté par une mandibule dont les caractères sont très particuliers pour des Australopithèques : implantation des dents antérieures, forme de la symphyse mandibulaire, morphologie dentaire. Cette découverte est exceptionnelle par sa localisation, à près de 2 000 kilomètres de la région classique d'évolution des Hominidés anciens. Toutefois, elle ne remet pas en cause la fameuse « East Side Story » d'Yves Coppens, puisque, selon cette hypothèse, il est admis que la différenciation entre les grands singes et les Hommes se serait passée vers 8 Ma.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Brigitte SENUT : professeure de première classe au Muséum national d'histoire naturelle

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

...un certain nombre d'informations sur l'évolution quaternaire. C'est sur leur bord que l'on a trouvé les restes des plus anciens Primates rapportés aux Hominidés archaïques. Il s'agit des Australopithèques qui, pour l'instant, ne sont connus qu'en Afrique. Ils ont eu la capacité de fabriquer des outils... -

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

...communautés et sur les structures de la chaîne trophique, explique avec parcimonie l'occupation de l'espace, la technologie et la nature des sites proto-humains. Combinée aux modèles dérivés des études des primates, elle explique l'accès des hominidés à des carcasses de grands animaux, comme la chasse de petits... -

ARDIPITHECUS RAMIDUS

- Écrit par Brigitte SENUT

- 734 mots

-

ARTENAC (SAINT-MARY), site préhistorique

- Écrit par Anne DELAGNES et Jean-François TOURNEPICHE

- 920 mots

- 1 média

Le site préhistorique d'Artenac est situé en Charente, dans le nord du Bassin aquitain, à une vingtaine de kilomètres au nord-est d'Angoulême. Après la destruction de la grotte sépulcrale éponyme qui a fait connaître l'Artenacien, culture du Néolithique final, la carrière...

- Afficher les 61 références

Voir aussi

- EUROPE, histoire

- LEAKEY LOUIS SEYMOUR BAZETT (1903-1972)

- MÉTISSAGE

- DATATION, archéologie

- OUBEIDIYEH SITE PRÉHISTORIQUE D'

- QAFZEH SITE PRÉHISTORIQUE DE

- GALETS, industrie lithique

- MANDIBULE

- ÉMAIL DENTAIRE

- KENYANTHROPUS PLATYOPS

- HOMO RUDOLFENSIS

- HOMO ANTECESSOR

- ABEL, préhistoire

- ORIGINES DE L'HOMME

- BIPÉDIE

- LEVALLOISO-MOUSTÉRIENNE INDUSTRIE

- PIERRE TAILLÉE ÂGE DE LA

- SINGES

- HOMINISATION

- ARDIPITHECUS RAMIDUS KADABBA

- HOMO ERGASTER

- HOMO FLORESIENSIS ou HOMME DE FLORES

- OLIGOCÈNE

- MIOCÈNE

- BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

- CRÂNE HUMAIN

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- SYRIE, histoire jusqu'en 1941

- AFRIQUE, préhistoire

- PITHÉCANTHROPE

- LAETOLI SITE PRÉHISTORIQUE DE, Tanzanie

- AUSTRALOPITHÈQUES

- TURKANA LAC ou LAC RODOLPHE, Kenya

- PROCHE-ORIENT

- OURANOPITHÈQUE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- LITHIQUES INDUSTRIES

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- LUCY, préhistoire

- OMO VALLÉE DE L'

- HOMINOÏDES

- KENYAPITHÈQUE

- AUSTRALOPITHECUS BAHRELGHAZALI

- AUSTRALOPITHECUS GARHI

- AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS

- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

- PARANTHROPUS

- LEAKEY MARY DOUGLAS (1913-1996)

- PRAEANTHROPE

- TRACES ou EMPREINTES DE PAS, paléoanthropologie

- LOCOMOTION, physiologie