- 1. L'évolution de la matière organique du sols

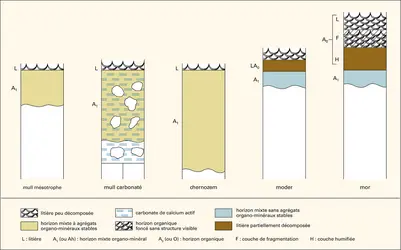

- 2. Morphologie et évolution des formes d'humus forestiers

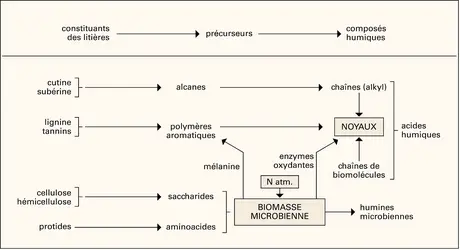

- 3. Processus biochimiques de l'humification

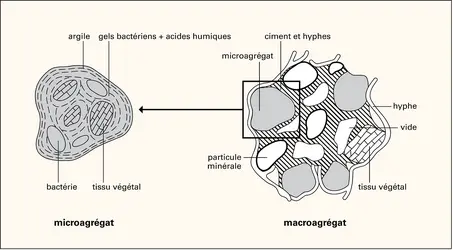

- 4. Les associations organo-minérales et leur rôle dans la pédogenèse

- 5. Influence des facteurs du milieu sur l'humification

- 6. Humification en milieu mal aéré (hydromorphe)

- 7. Fonctions de l'humus

- 8. Bibliographie

HUMUS

Article modifié le

Influence des facteurs du milieu sur l'humification

Trois facteurs dépendant du milieu jouent un rôle important : la végétation, qui fournit des litières plus ou moins facilement décomposables, les conditions climatiques et, enfin, la nature et la composition du matériau d'origine (milieu minéral). En fait, il existe entre ces facteurs un lien plus ou moins étroit.

La végétation fournit la matière première des composants de la matière organique du sol par les litières (et aussi par les racines mortes) auxquelles elle donne naissance de façon régulière ou saisonnière. Or, ces litières se décomposent et s'humifient à un rythme très variable suivant leur composition et, en particulier, leur richesse en azote : les litières de certaines espèces feuillues (aulne, frêne, tilleul) sont très rapidement biodégradées, alors que celles des espèces résineuses (pin, épicéa) et des bruyères, qui sont pauvres en azote et libèrent des composés antimicrobiens (J. Berthelin et al., 1994), évoluent très lentement et forment souvent à la surface du sol un feutrage plus ou moins épais (A0 des mor ou moder). Les litières de feuillus sociaux (chêne, hêtre) ont une composition intermédiaire et fabriquent des formes d'humus très variables suivant la composition du milieu minéral. Lorsqu'il existe un tapis herbacé bien développé, celui-ci contribue puissamment à l'humification, notamment dans le domaine de la forêt-steppe, grâce à son enracinement puissant qui alimente un cycle du carbone souterrain très efficace (rôle de la rhizosphère).

Lorsqu'on considère les grands ensembles bioclimatiques, tels que ceux qui caractérisent les zones climatiques de la Russie ou des plaines centrales du Canada, on constate que la végétation et le climat agissent parallèlement sur l'humification : la forêt résineuse boréale engendre des mor acides ou des moder ; la forêt mixte et la forêt feuillue, des moder ou des mull acides ; la forêt-steppe, des mull chernozemiques très épais et de couleur foncée. Cependant, dans les zones climatiques où domine la forêt feuillue, on observe des différences importantes entre les sols des forêts de l'Ouest, caractérisées par un climat atlantique à saisons peu contrastées, et ceux des plaines de l'Est, dont le climat continental se caractérise par des extrêmes de température et d'humidité (sécheresse) très marqués. Les premières se caractérisent par des formes d'humus, dont l'horizon A1 est en général peu coloré et peu épais : les composés humiques dominants sont des acides humiques bruns liés à des acides fulviques en chaînes aliphatiques, dont le renouvellement reste rapide. À l'inverse, la forêt-steppe des climats continentaux forme des horizons mixtes A1 très foncés et très épais. Les acides humiques, qui prennent naissance au cours de l'humification, sont en grande partie de type « gris », c'est-à-dire à noyau fortement polycondensé, à dominance aromatique (chaînes aliphatiques peu développées). Si le renouvellement des horizons superficiels reste encore assez rapide, il n'en est pas de même de celui des horizons profonds, dont le temps moyen de résidence peut atteindre et dépasser 4 000 ans à 40 cm de profondeur. Il s'agit du processus de stabilisation climatique qui est à l'origine de la mélanisation (noircissement) des horizons humifères.

Dans les forêts des climats atlantiques, c'est la composition du matériau d'origine qui est l'agent-pilote de l'humification : elle est à l'origine d'un autre type de stabilisation des composés humiques, dite stabilisation physico-chimique. Cette fois, le ralentissement du renouvellement observé n'est pas dû à une transformation intrinsèque des composés humiques, mais à une cause externe, à savoir l'intervention du cation dominant, libéré par l'altération du matériau originel. Alors que les oxyhydroxydes ferriques n'empêchent pas un renouvellement encore rapide (cas des mull mésotrophes des sols bruns et bruns lessivés), les ions calcium, issus des matériaux riches en calcaire actif (mull carbonaté), et, plus encore, l'alumine active (libre et certaines allophanes), résultant de l'altération de certains matériaux volcaniques (mull andique), provoquent une stabilisation physico-chimique très efficace des composés humiques avec lesquels ils contractent des liaisons. Le renouvellement moyen devient alors très lent, plus encore pour les mull andiques que pour les mull carbonatés.

Il convient de souligner que, dans les sols forestiers de l'Europe de l'Ouest, les facteurs végétation et matériau minéral ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Dans les conditions naturelles, le milieu minéral oriente et détermine les associations forestières. Ces dernières ne font qu'amplifier l'action du matériau d'origine, soit dans un sens favorable (formation d'un mull), soit défavorable (formation d'un moder), suivant que le matériau d'origine est plus ou moins riche en minéraux altérables susceptibles de libérer des cations dits « basiques » (Ca2+, Mg2+, K+) et des oxyhydroxydes de fer. Mais l'homme, au cours de l'histoire, a fréquemment perturbé les équilibres naturels par des actions destructrices – incendies, ratissage des litières, coupes rases, etc. – accompagnées de modifications profondes de la végétation naturelle dans un sens défavorable : installation de landes à bruyère, plantation de résineux introduits. Sur les matériaux pauvres et acides, il en est résulté une dégradation des humus et des sols, que la sylviculture moderne s'efforce de pallier à l'aide de méthodes plus constructives (sylviculture dite durable).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DUCHAUFOUR : professeur honoraire à l'université de Nancy-I

Classification

Médias

Autres références

-

ACTINOMYCÈTES

- Écrit par Hubert A. LECHEVALIER

- 3 451 mots

- 4 médias

...Les Actinomycètes, fort nombreux dans les sols, se joignent aux autres Bactéries et aux Champignons comme nettoyeurs de la nature et formateurs d' humus. Ils prolifèrent surtout quand l'action des Bactéries ordinaires touche à sa fin, on pourrait dire qu'ils terminent leur action. De plus, les Actinomycètes... -

AMMONIFICATION ou AMMONISATION

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 1 920 mots

- 1 média

Les matières organiques résiduelles, animales et végétales – excreta, débris, déchets, cadavres – subissent dans la nature, sous l'action des micro-organismes des sols et des eaux, des transformations plus ou moins poussées.

Celles-ci peuvent aboutir à la formation de matières colloïdales...

-

PÉDOLOGIE

- Écrit par Georges AUBERT , Denis BAIZE , Mireille DOSSO et Marcel JAMAGNE

- 9 904 mots

...composition variée. Sous climats tempérés, les débris végétaux retournent annuellement au sol. Ils s'y décomposent et se transforment plus ou moins vite en humus selon leur nature et les conditions offertes aux activités biologiques, qui sont les agents essentiels du processus dit de l' humification. -

SOLS - Biodynamique

- Écrit par François TOUTAIN

- 4 637 mots

La litière correspond à la couche superficielle del'humus, l'humus désignant l'ensemble des couches qui, dans le sol, contiennent de la matière organique. Cette couche holorganique (entièrement organique), présente dans les sols à végétation permanente et en particulier sous... - Afficher les 9 références

Voir aussi

- LOMBRIC ou VER DE TERRE

- LIGNINE

- TOURBE

- CLIMATS

- HUMIQUES ACIDES

- FULVIQUES ACIDES

- BIODÉGRADABILITÉ

- AMENDEMENT DES SOLS

- MOR ou HUMUS BRUT

- HORIZONS, pédologie

- HYDROMORPHES SOLS

- CHERNOZEM ou TCHERNOZIOM

- ANMOOR

- HÉRITAGE, pédologie

- MULL

- MODER

- MINÉRALISATION, pédologie

- HUMIFICATION

- HUMINE

- AZOTE CYCLE DE L'

- PÉDOGENÈSE

- ANTHROPISATION

- SOLS, agriculture

- LITIÈRE

- PROTÉINES