HYDRAULIQUE

Article modifié le

Divers types d'écoulement

La viscosité de l'eau étant faible (à 20 0C, = 0,001 N.s/m2), on peut souvent en première approximation négliger les forces de frottement qui en résultent. C'est l'hypothèse dite du fluide parfait.

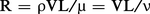

Dans certains cas, au contraire, la viscosité prend une importance prépondérante. Les écoulements correspondants sont les écoulements laminaires. La viscosité est prépondérante également dans les écoulements de filtration (écoulement de l'eau dans les sols). On peut apprécier l'importance relative des forces de viscosité, par rapport aux autres forces en jeu, en introduisant un nombre sans dimension R, qui est le rapport des forces d'inertie aux forces de viscosité ; R est appelé le nombre de Reynolds. Il se calcule à partir de la connaissance d'une vitesse V caractéristique de l'écoulement, d'une dimension L également caractéristique de l'écoulement, et du coefficient de viscosité dynamique μ (ou du coefficient de viscosité cinématique ν) :

Si R est nettement inférieur à une valeur critique Rcr=2200, l'écoulement est laminaire. Les tourbillons engendrés par les obstacles et les freinages visqueux aux parois, au contact desquelles la vitesse est nulle, arrivent la plupart du temps à créer dans l'écoulement un régime fluctuant appelé régime turbulent. Les vitesses et les pressions y fluctuent de manière aléatoire autour de valeurs moyennes. C'est ce type d'écoulement que l'on rencontre le plus souvent en pratique. Le nombre de Reynolds correspondant y est nettement supérieur à la valeur critique Rcr (le plus souvent de plusieurs ordres de grandeur). La pratique industrielle fait rencontrer encore d'autres types d'écoulements (écoulements diphasiques gaz-liquide ou solide-liquide, écoulements stratifiés avec courants de densité, etc.).

– Écoulements à potentiel : les écoulements originaires d'une zone en équilibre sont à potentiel dans la région où les perturbations dues à des parois ou à des obstacles ne se font pas sentir. Les vitesses dérivent d'un potentiel (V = grad ∅) et l'écoulement est irrotationnel (Rot V = 0).

Les méthodes d'études des écoulements à potentiel peuvent être mathématiques (fonctions analytiques), ou graphiques (tracés de Prasil) ou encore analogiques (cuves rhéoélectriques).

– Écoulements de filtration : on appelle ainsi les écoulements dans les milieux poreux (sables, roches, etc.). La viscosité y est prépondérante. Ils satisfont à la loi de Darcy :

Comme l'indique la loi de Darcy, les vitesses de filtration dérivent d'un potentiel. Les méthodes d'étude sont donc celles des écoulements à potentiel. – Écoulements laminaires : la viscosité y est prépondérante. Ils peuvent s'étudier par le calcul si les conditions aux limites s'y prêtent. Les pertes de charges y sont proportionnelles aux vitesses.

Un cas typique est celui de l'écoulement d'un liquide visqueux dans un tube fin. La répartition des vitesses est parabolique et le débit Q est donné par la formule de Hagen-Poisseuille :

Parmi les applications importantes des écoulements laminaires, il faut citer la lubrification des paliers et la viscosimétrie. – Écoulements turbulents : dans ces écoulements, les vitesses sont sujettes à des fluctuations autour de leurs valeurs moyennes. Ils ne peuvent donc être permanents qu'en moyenne seulement. À chaque instant, le vecteur-vitesse V est la somme d'une vitesse moyenne −V et d'une fluctuation turbulente V(t) dont la moyenne dans le temps est nulle. Cette fluctuation V a trois composantes vx, vy, vz, dont les amplitudes sont caractérisées par leurs valeurs quadratiques moyennes √vx2, √vy2, √vz2.

La turbulence est dite isotrope si, en chaque point, ces trois valeurs sont égales entre elles. Elle est dite homogène si elles ont la même valeur en tous les points de l'écoulement.

Les variations dans le temps de ces composantes ont un caractère aléatoire. On peut les caractériser par des spectres continus de fréquences, allant de quelques Hz à quelques milliers de Hz. Ces fluctuations sont dues à des tourbillons dont la taille est très variable.

L'étude de la turbulence et de ses mécanismes de génération a été longtemps limitée au seul aspect expérimental, lequel présente du reste de nombreuses difficultés. Depuis l'existence de très puissants ordinateurs vectoriels permet de concevoir la simulation numérique d'écoulements turbulents. Les schémas de développement de tourbillons ainsi testés permettront de mieux comprendre les transferts d'énergie entre structures de différentes échelles.

– Écoulements en couche limite : au voisinage d'une paroi, le fait que la vitesse soit nulle à la paroi crée un fort gradient de vitesse dans une zone appelée couche limite, qui peut être laminaire ou turbulente, et dont l'épaisseur caractérise la dimension de la zone intéressée. Si l'on introduit le nombre de Reynolds R = V ( x/ν, x étant la distance comptée vers l'aval de l'écoulement sur une plaque plane, à partir du bord d'attaque de la plaque, l'analyse dimensionnelle montre que l'épaisseur δ de la couche limite à l'abscisse x doit être telle que : δ/ x = f (R).

L'expérience et le calcul révèlent que, si l'on part du bord d'attaque, la couche limite, d'abord laminaire, se développe et devient turbulente pour une valeur de R comprise entre 105 et 106. L'épaisseur relative de la couche limite laminaire est donnée par : δ/x = 5 R−1/2.

Les phénomènes de couche limite sont essentiels dans la compréhension des échanges thermiques entre fluides et parois solides (échangeurs de chaleur).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CORMAULT : docteur-ingénieur en hydrodynamique, chef de service adjoint à la direction des études et recherches, Électricité de France, Chatou

Classification

Médias

Autres références

-

AQUEDUCS, Antiquité

- Écrit par Philippe LEVEAU

- 4 686 mots

- 4 médias

Le mortier dit « de tuileau » est utilisé dans l'Antiquité pour réaliser l'étanchéité des ouvrageshydrauliques. Il doit son nom à sa composition : un mélange de chaux grasse, obtenue à partir de calcaire blanc pur et d'argile cuite pulvérisée (c'est-à-dire des débris concassés de briques et... -

BELGRAND EUGÈNE (1810-1878)

- Écrit par Jacques MÉRAND

- 190 mots

Ingénieur hydrologue, Belgrand effectue à Avallon des travaux remarqués par Haussmann, alors préfet de l'Yonne. Ce dernier, nommé à Paris, se souviendra de Belgrand lorsqu'il faudra transformer l'équipement hydraulique de la capitale (1854). Les Parisiens ne consomment alors...

-

CANAUX

- Écrit par Pierre PINON

- 5 666 mots

- 6 médias

Le canal de navigation est une vaste voie d'eau, une ligne qui sillonne le territoire et qui a, malgré la variété des paysages traversés, une étonnante unité de conception et souvent de réalisation. Cette unité, ponctuée par la répétition d'ouvrages d'art (écluses, maisons éclusières, épanchoirs, ...

-

EAU - Approvisionnement et traitement

- Écrit par Georges BREBION , Cyrille GOMELLA et Bernard LEGUBE

- 10 058 mots

- 5 médias

Dansle cas le plus simple (eaux peu chargées, niveau constant), le captage se résume à l'introduction, à une profondeur suffisante pour éviter la formation d'un vortex, de la canalisation d'aspiration ou d'écoulement gravitaire. Cependant, on procède souvent à la construction, sur la berge, d'une chambre... - Afficher les 15 références

Voir aussi