HYMÉNOPTÈRES

Article modifié le

L'ordre des Hyménoptères, constituant l'un des groupes les plus importants d'insectes, est représenté par quelque 120 000 espèces, dont certaines comme les guêpes, les abeilles ou les fourmis sont connues de tous. Ces insectes sont caractérisés par quatre ailes membraneuses (d'où leur nom signifiant « ailes en membrane »), un appareil buccal de type broyeur-lécheur et une métamorphose complète (insectes holométaboles). La vie sociale des guêpes, abeilles, fourmis, leur psychisme hautement développé qui ne se traduit pas seulement dans la communication entre les individus, font d'eux les plus évolués de tous les insectes supérieurs, bien que leurs possibilités d'adaptation individuelle, soient fort limitées. Ces insectes sont surtout connus par leur rôle économique (production de miel), ou bienfaisant (les lécheurs de nectar contribuent à la pollinisation croisée des plantes), ou néfaste (fourmis). Mais ces espèces communes et sociales ne représentent guère que le dixième des Hyménoptères et la grande majorité des autres espèces n'en est pas moins essentielle dans l'équilibre naturel. En effet les espèces phytophages, peu nuisibles d'ailleurs, ne constituent qu'une minorité et la plupart des Hyménoptères sont prédateurs ou parasites d'autres insectes.

Caractères anatomiques

Un type morphologique

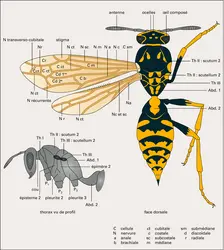

Pour aborder l'étude de la morphologie des hyménoptères on peut prendre l'exemple d'une guêpe (Polistes gallicus). Comme celle des autres Hyménoptères, sa tête est peu spécialisée (par comparaison avec les Diptères par exemple) ; elle porte les yeux composés et les trois ocelles ainsi que les antennes, riches en organes sensoriels olfactifs. Les pièces buccales sont de type broyeur chez la guêpe mais le labium, déjà allongé, montre certaines facultés pour lécher.

Dans le thorax, seul le mésothorax est bien développé, en liaison avec le grand développement des muscles alaires de la première paire d'ailes, seules motrices. Les secondes paires d'ailes, passives, sont accrochées aux ailes antérieures par une rangée de crochets (ou hamules). Chez les guêpes, les deux paires d'ailes sont constamment unies entre elles et se plient en éventail sur le dos. Il n'en est pas ainsi chez les autres Hyménoptères (l'abeille notamment) chez lesquels les deux paires d'ailes se décrochent au repos. Si l'on supprime les hamules, le vol n'est pas modifié, mais l'atterrissage est rendu difficile : l'insecte roule sur lui-même au moment où il se pose (E. Rabaud, L. Cuénot). La nervation alaire est compliquée et les nervures sont réunies entre elles par des rameaux transversaux qui déterminent des « cellules » dont la nomenclature, utilisée en systématique, est fort arbitraire.

Le premier segment abdominal est incorporé au thorax (segment médiaire) et le second segment est étranglé pour former un pétiole qui constitue le pédoncule de l'abdomen. Ce dernier est formé de neuf segments, mais les derniers participent à la formation de l'appareil reproducteur ou venimeux, de telle sorte que seuls les segments trois à sept sont visibles chez le mâle tandis que la femelle en montre encore un de moins.

Adaptation à la récolte du nectar et du pollen

Évolution des pièces buccales du type broyeur au type lécheur

Un petit nombre seulement d'Hyménoptères mellifères est capable de récolter le nectar des fleurs ; les autres espèces, de beaucoup les plus nombreuses, ont des pièces buccales broyeuses, dont les fourmis omnivores offrent le type le plus parfait. Les guêpes sont capables de dilacérer la viande ou les fruits ; leur labium allongé leur permet de butiner sur les fleurs. Cependant, c'est seulement chez les Apidés que le labium s'allonge suffisamment pour former une langue souple capable de prélever le nectar au plus profond des corolles. Chez les abeilles solitaires comme l'andrène, le labium reste encore assez court, et c'est surtout chez l'abeille Apis mellifera que l'allongement atteint son maximum et que la langue se replie au repos.

Adaptation des pattes à la récolte du pollen

Seuls les Apidés peuvent récolter le pollen, mais chez les abeilles solitaires l'appareil de récolte reste le plus souvent sommaire : les halictes et les andrènes possèdent une « brosse » sur le tibia et sur le métatarse postérieur ainsi qu'une brosse ventrale, mais cette dernière seule est utilisée. C'est encore l'abeille domestique qui possède les organes les plus spécialisés sur la troisième paire de pattes. Cette dernière, aplatie et élargie, possède sur la face externe du tibia une « corbeille », tandis que la face interne du premier article du tarse (métatarse), fortement élargi, porte une dizaine de rangées transversales de poils raides formant brosse ; la charge de pollen d'une brosse est déposée dans la corbeille du côté opposé et le tassement est ensuite complété par les pattes intermédiaires. Signalons aussi l'existence d'une « pince à cire », formée par les bords du tibia et du premier article du tarse, et d'un « peigne », situé sur le bord postérieur du tibia et qui sert aussi à travailler le pollen.

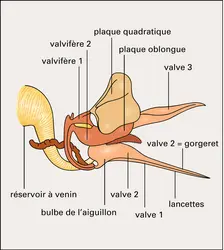

Ovipositeur et appareil venimeux

L'aiguillon des guêpes et des abeilles représente un oviscapte, pourvu de glandes à venin, qui a perdu sa fonction de ponte pour jouer un rôle de défense. Mais sa structure est fondamentalement identique à celle de l'armature génitale de tous les autres Hyménoptères qui utilisent leur tarière pour disposer leurs œufs dans les tissus végétaux (Tenthrèdes, Cynipidés) ou dans le corps des autres insectes qui leur servent d'hôtes (Hyménoptères parasites tels que Braconidés, Chalcidiens, etc.). Cette tarière est toujours formée de trois paires de valves portées par des valvifères. Les premières valves, les plus ventrales, constituent les stylets ; chez la guêpe ou l'abeille, elles sont transformées en deux aiguilles : les lancettes, dont l'extrémité est lisse chez la guêpe mais barbelée chez l'abeille. Leur bord supérieur est creusé d'une rainure dans laquelle s'engagent les bords d'une pièce impaire repliée en demi-tube et dénommée gaine ou gorgeret qui correspond en réalité aux deuxièmes valves soudées médianement. Cette gaine maintient les deux stylets parallèles et leur laisse la possibilité de glisser d'avant en arrière. À l'aiguillon sont annexés des sclérites (plaque quadratique, plaque oblongue) qui s'articulent sur les valvifères arqués et portent des muscles dont la contraction détermine un mouvement de bascule de l'ensemble et provoque le rejet de l'aiguillon vers l'arrière. Quant aux troisièmes valves, elles ne sont pas vulnérantes ; elles ont l'aspect de deux demi-gouttières et protègent l'aiguillon proprement dit ; elles ont un rôle tactile pour localiser la piqûre.

Les glandes venimeuses sont des annexes de la tarière ; elles existent, plus ou moins développées, chez tous les Hyménoptères. Elles sont au nombre de deux : la plus grosse et la plus dorsale est la glande acide, seule réellement venimeuse, la seconde, la glande accessoire ou glande alcaline, produit une sécrétion basique, dépourvue de toxicité et doit servir à lubrifier la tarière et à diminuer l'acidité du venin. Les sécrétions de la glande acide sont collectées dans un volumineux réservoir à fortes parois musculaires dont la contraction suffit le plus souvent à projeter le venin à l'extérieur (exemple, les guêpes). Chez les abeilles, la base des stylets renflée en bulbe contient une sorte de pompe (formée par la base des lancettes dilatée en piston) qui ajoute son action à celle du réservoir sans que, pour autant, le venin des abeilles soit émis plus vigoureusement que celui des guêpes. Chez l'abeille, le venin est assez riche en acide formique pour permettre la conservation du miel où il est instillé par les ouvrières. L'action toxique du venin est due essentiellement à l'apitoxine qui est une protéine et à l'histamine.

Les Hyménoptères parasites déversent dans leur hôte, en même temps que l'œuf, un liquide sans doute peu différent de celui des Aculéates mais fort mal connu. Le venin des producteurs de galles végétales (Cynipidés) est encore plus mal connu, car dans la genèse de la cécidie interviennent simultanément ou successivement le venin de la tarière, la toxicité de l'œuf et les sécrétions de la larve.

Enfin, certains Aculéates ont un aiguillon atrophié ou nul (fourmis supérieures, Chrysides, abeilles sud-américaines ou Mélipones). Chez toutes ces espèces, les glandes à venin subsistent et le contenu de celles des fourmis peut être projeté par l'anus à plusieurs centimètres de l'insecte, étourdissant ses ennemis par sa richesse en acide formique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert GAUMONT : docteur d'État ès sciences

Classification

Médias

Autres références

-

ABEILLE

- Écrit par Catherine BLAIS

- 654 mots

- 2 médias

Insecte dont le plus connu est l'abeille domestique vivant dans une ruche et produisant du miel.

Classe : Insectes ; ordre : Hyménoptères ; super-famille : Apoïdés.

Les Abeilles rassemblent deux familles, les Sphécidés (7 700 espèces, toutes solitaires) et les Apidés, comprenant 20 000...

-

BOURDON

- Écrit par Catherine BLAIS

- 395 mots

Insecte social, au corps velu noir et jaune, vivant surtout dans les régions tempérées et froides.

Classe : Insectes ; ordre : Hyménoptères ; famille : Apidés ; genre : Bombus.

Les bourdons, représentés par quelque 300 espèces, appartiennent à la même famille que les abeilles mellifères....

-

CONSTRUCTIONS ANIMALES

- Écrit par Rémy CHAUVIN

- 7 165 mots

- 7 médias

...insectes « supérieurs » les plus évolués, autrement dit les plus récents, comme les abeilles ou les fourmis, et nous en reparlerons ; mais les phryganes leur sont antérieures de plusieurs dizaines de millions d'années : leurs instincts cependant ne le cèdent en rien à ceux des hyménoptères tardifs. -

FOURMI

- Écrit par Catherine BLAIS

- 427 mots

- 1 média

Insecte de petite taille, social, vivant dans le monde entier, des régions froides aux zones tropicales.

Classe : Insectes ; ordre : Hyménoptères ; familles : Formicidés, Myrmicidés.

Les fourmis, représentées par quelque 9 500 espèces connues, sont organisées en sociétés supérieures comportant...

- Afficher les 7 références

Voir aussi