IMMANENCE ET TRANSCENDANCE

Article modifié le

La transcendance intériorisée

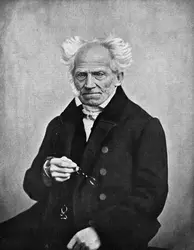

Le mouvement des idées et des sociétés n'a pourtant pas permis à cette haute conscience de se maintenir. La transcendance, comme un refoulé, a tenté d'opérer un retour et de se frayer à nouveau un chemin à travers les conceptions les plus neuves et les plus existentielles de l'immanence. L'exemple de Schopenhauer est à cet égard fort instructif puisque, soucieux de construire une vision du monde parfaitement athée et moniste, il réintroduit sous le nom de Vouloir-Vivre cosmique une manière de transcendance.

Car la Volonté dépasse à ce point les individus (qui n'en sont que l'objectivation éphémère et phénoménale) qu'elle constitue une véritable transcendance ; mais comme elle est la source du Désir insatiable et donc de toute souffrance, elle doit être combattue et niée avec toutes les ressources de l'ascétisme et de la contemplation. Mais dès lors une deuxième transcendance est posée, non plus force naturelle et métaphysique à nier, mais idéal exceptionnel à atteindre ; seuls l'atteignent, et fort rarement, le saint, le génie ou le philosophe. La vision moniste du monde redevient une vision morale d'allure spiritualiste et la transcendance éthique à nouveau dépasse l'homme et est censée inspirer son action, ou plutôt sa négation désespérée de la vie et de l'action. C'est à fort bon droit, de son point de vue, que Schopenhauer évoque avec admiration les mystiques quiétiste, chrétienne et indienne.

Ce renversement dialectique qui change une révolution ontologique moniste en une morale plus ou moins mystique ou mythique est en réalité le même chez Nietzsche. De la mort de Dieu à la naissance du surhomme, c'est le même itinéraire qui est parcouru. L'homme, à nouveau, malgré les déclarations fracassantes sur le renversement des valeurs, est présenté comme quelque chose qui doit être dépassé et le surhomme est sa nouvelle transcendance, idéal, fin, but situé hors de lui et loin au-dessus de lui, réalisable en droit par quelques-uns seulement mais jamais encore réalisé en fait.

À l'inverse du spinozisme (cet athéisme qui, pour des raisons de prudence politique, se donnait pour une philosophie du divin mais construisait en réalité une véritable éthique de l'immanence où seul l'homme, et tout homme, pouvait définir ses valeurs et sa joie), les philosophies du xixe siècle sont fort souvent des doctrines qui se donnent pour immanentistes mais qui réintroduisent subrepticement le transcendant : la sainteté ou le vouloir-vivre, le surhomme ou le retour éternel, l'évolution des espèces, l'histoire ou le devenir de l'Esprit sont autant de réalités impersonnelles, extérieures et supérieures à l'expérience individuelle, englobant la subjectivité et fabriquant son destin sans elle. Aliéné par ces transcendances masquées, l'homme en fin de compte perd tout son pouvoir sur la nature, sur l'histoire ou sur lui-même, puisque, en lui, c'est toujours quelque chose ou quelqu'un d'autre qui agit.

La transcendance, restaurée après avoir été chassée, va prendre dès lors un nouveau visage : elle sera intérieure à l'homme, intérieure au monde, et par conséquent immanente. Elle sera une forme de l'immanence, sa contestation intérieure, son renversement permanent, et comme l'évidence déchirante de l'Autre au sein du Même. C'est ce mouvement que réalise la philosophie existentielle dans sa forme religieuse, depuis Kierkegaard jusqu'à Jaspers et Gabriel Marcel (mais aussi dans la philosophie religieuse d'un Maurice Blondel qui, méditant sur l'action, découvre dans la créature la transcendance du spirituel). La philosophie de Kierkegaard ne prétend certes pas être un immanentisme : pourtant la découverte de la subjectivité, la description de la passion et de l'angoisse de cette subjectivité qui est la vérité pouvaient permettre de construire une doctrine de l'existence livrée à elle-même et à elle seule. En fait, cette longue orchestration de l'histoire individuelle de Kierkegaard (sa rupture avec Régine) ne se déploie que sous le signe de la transcendance : Dieu, qui est l'infini et l'absolu, est intérieur à l'individu même, comme cela qui fait (s'il est chrétien) son sens et sa liberté, c'est-à-dire sa béatitude infinie. Deus intimior intimo meo, disait Augustin. L'intimité même de la conscience s'avère être la divinité, mais comme ce qui la dépasse, la désespère et la ravit. L'existant se saisit donc comme le paradoxe, la dialectique infinie du fini et de l'infini, de l'angoisse et de la béatitude, de l'historicité et de l'éternité. Cela certes n'est possible qu'au terme d'un saut, celui-là même de la foi qui, contre toute logique et contre tout système, contre l'universel (l'histoire et la morale) et pour le salut de la subjectivité solitaire décidera de passer brusquement du stade éthique au stade religieux et de l'immanence du mariage à la transcendance auprès de l'absolu intemporel, paradoxalement incarné dans la figure historique du Christ.

Chez Jaspers, la transcendance, qui est l'ordre du tout-autre, est éprouvée existentiellement par l'individu qui, dans les situations limites, peut saisir les signes et opérer une herméneutique qui l'ordonne au divin. De même chez Gabriel Marcel, c'est à partir de la plus intérieure des immanences (et par exemple la méditation négatrice sur son propre néant d'être et la possibilité du suicide et du n'être-plus) que s'opère le renversement vers la transcendance, la transformation de l'intention de mourir en réponse à un appel qui est celui de la transcendance, réponse qui se fait admiration, invocation et prière. C'est aussi à partir d'une méditation métaphysique sur l'incarnation et le fait que « je suis mon corps » que peut naître la découverte de la transcendance sous la forme du mystère ontologique. Dans l'existentialisme actuel, on aperçoit quelque chose de semblable chez Jean Wahl qui, s'opposant aux « mauvaises transcendances » et exaltant la relation kierkegaardienne de la subjectivité à l'absolu, tente de définir une nouvelle et double transcendance : la transascendance, qui est un mouvement d'ascension vers le spirituel, et la transdescendance, qui est une descente (ni mauvaise ni immorale) vers les profondeurs du moi et vers la nature. « La transcendance, c'est peut-être tout simplement la nature. » Wahl, qui exalte les nouveaux poètes philosophes comme Nietzsche et Kierkegaard, se réfère aussi à la sensualité mystique du romancier anglais John Cowper Powys (1872-1963).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert MISRAHI : professeur à l'université de Paris-I

Classification

Média

Autres références

-

ABSOLU

- Écrit par Claude BRUAIRE

- 4 224 mots

Aussi bien la « transcendance » de Dieu n'est-elle qu'une image provisoire, dont l'usage pédagogique ne doit point faire illusion. La transcendance n'est pas un dépassement de l'en-deçà par l'au-delà, elle n'est pas l'index d'un autre monde ou d'un arrière-monde. Elle ne doit désigner, négativement,... -

ALIÉNATION

- Écrit par Paul RICŒUR

- 8 008 mots

...éloigné, séparé du monde, qui domine l'homme comme un maître et duquel ne participe rien de créé, rien d'humain ; le terme fremd désigne ici le moment de transcendance, le contraire de la participation du fini à l'infini, l'extériorité qui opprime et qui écrase ; la relation maître-esclave est installée... -

ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 23 793 mots

- 2 médias

Ce Premier Moteur peut-il être assimilé sans difficulté au Dieutranscendant dont Aristote semblait pressentir l'existence à travers la structure intelligible (c'est-à-dire, en fait, mathématique) du Ciel étoilé ? Au livre VIII de la Physique, la transcendance du Premier Moteur semble... -

BATESON GREGORY (1904-1980)

- Écrit par Daniel de COPPET

- 3 296 mots

La relation hiérarchique doit être comprise comme incluant des « circuits » complets. À l'opposition entre immanence et transcendance, l'épistémologie cybernétique propose, avec Bateson, de substituer une approche nouvelle par où « l'esprit individuel est immanent, mais pas seulement dans le corps.... - Afficher les 28 références

Voir aussi