IMMUNOLOGIE

Article modifié le

La réactivité défensive

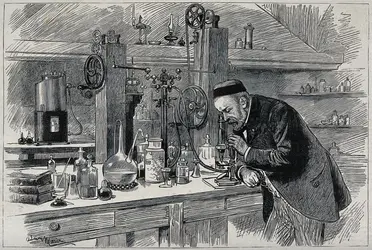

Un autre aspect des phénomènes immunologiques est né en 1881 lorsque un zoologiste russe, E. Metchnikoff (1845-1916), travaillant à Messine (Italie), a montré que les cellules mobiles des larves d'étoiles de mer entourent en peu de temps un objet étranger (il s'agissait d'épines de roses). C'était la première expérience montrant la participation de cellules dans un mécanisme de protection. En examinant au microscope des daphnies, qui sont transparentes, Metchnikoff a constaté que leurs cellules mobiles tuent les spores d'un champignon qui peuvent être mortelles pour ces êtres. Des faits analogues ont été observés ensuite avec des leucocytes humains ou de lapins, et Metchnikoff a donné le nom de phagocytose au phénomène d'absorption de micro-organismes par les cellules blanches du sang. Ces résultats lui ont fait admettre que la défense de l'organisme est due à des cellules (des cellules mobiles, macrophages et polynucléaires, et des cellules fixes ; il les a appelées phagocytes) et il a formulé sa théorie de l'immunité cellulaire. En 1887, sur l'invitation de Pasteur, Metchnikoff est venu travailler à l'Institut Pasteur où il est resté jusqu'à sa mort en 1916. Sa théorie, admise par beaucoup, a aussi été réfutée, en particulier par des pathologistes qui admettaient que les réactions inflammatoires étaient dues à des lésions locales permettant aux cellules mobiles du sang de pénétrer dans les tissus, tandis que Metchnikoff postulait qu'elles pouvaient traverser les parois des tissus et que les macrophages ont des activités enzymatiques envers les produits phagocytés. Des objections à la théorie de l'immunité cellulaire sont apparues en constatant que des actions immunitaires pouvaient se produire en absence de cellules. En 1886, Fodor a constaté une action directe d'un immunsérum spécifique sur des bactéries charbonneuses. Les résultats les plus nets ont été obtenus en 1890 par Emil von Behring et Kitasato : la neutralisation des toxines diphtérique et tétanique par des immunsérums correspondants, donc une immunité humorale. En 1894, Calmette a constaté aussi une activité neutralisante envers des venins de serpents des immunsérums antivenins. Ces faits importants ont très rapidement amené à la sérothérapie et, dès 1893, on a préparé chez des chevaux des immunsérums antitoxines à usage thérapeutique. Une autre activité humorale a été démontrée par Pfeiffer et Isaeff en 1894, l'agglutination et même la lyse de vibrions cholériques en absence de cellules lorsqu'on les injecte dans le péritoine de cobayes préalablement immunisés. Ces faits ont fourni des arguments contre la théorie de l'immunité cellulaire de Metchnikoff. Or, à cette époque, Jules Bordet (1870-1961), qui travaillait chez ce dernier, a démontré que la bactériolyse observée par Pfeiffer ou l'hémolyse des érythrocytes nécessitent deux facteurs sériques : un constituant thermolabile présent dans tous les sérums et un constituant thermostable et spécifique présent dans les immunsérums correspondants. Divers termes ont été utilisés pour désigner le facteur thermolabile : alexine, cytose, complément. C'est finalement ce dernier nom qui a été retenu. Bordet a admis que ce facteur est formé par plusieurs constituants et qu'il comprend des actions enzymatiques, ce qui a été démontré seulement bien plus tard. Les observations de Bordet étaient en contradiction avec les idées de Metchnikoff. Mais elles ont abouti à faire admettre que les deux mécanismes, cellulaire et humoral, peuvent participer à la défense de l'organisme. Depuis, on a vérifié que les deux branches de l'immunité se rejoignent, car les produits humoraux sont synthétisés par des cellules du système lymphoïde.

À l'époque, on désignait les facteurs actifs présents dans le sérum sanguin par divers noms d'après leurs activités : précipitines, agglutinines, sensibilisatrices, etc., mais progressivement on les a remplacés par le terme général d' anticorps, c'est-à-dire les substances qui réagissent spécifiquement avec des antigènes. En 1897, Kraus a observé la réaction de précipitation spécifique du sérum d'un animal immunisé contre des cultures microbiennes avec des surnageants de mêmes cultures, et, en 1899, Tchistovitch a décrit la précipitation spécifique du sérum d'un animal immunisé contre le sérum d'un autre animal par le sérum de ce dernier. Comme conséquence de ces observations, Wassermann et Uhlenhuth ont introduit l'utilisation de ces réactions en médecine légale. En 1900, Bordet a établi la réaction dite de fixation (ou déviation) du complément (alexine). Il a utilisé des vibrions cholériques, l'immunsérum homologue, préalablement chauffé, et un sérum frais normal comme source de complément. Ce dernier, en se fixant sur le complexe formé par l'immunsérum et les vibrions, était épuisé, et on constatait cet épuisement par une deuxième réaction qui était une réaction d'hémolyse d'érythrocytes par un sérum spécifique de ces derniers qui ne pouvait avoir lieu qu'en présence du complément. En 1901, avec Gengou, il a établi le principe général de cette réaction de fixation du complément, et c'est en 1906 que Wassermann, Neisser et Brack ont appliqué ce principe pour le diagnostic de la syphilis. Cette méthode, qui a subi progressivement des perfectionnements, est encore utilisée de nos jours. La méthode de diagnostic de la fièvre typhoïde, fondée sur l'agglutination des microbes typhoïdiques par le sérum des malades, a été élaborée en 1896 par Widal en France et par Durham en Allemagne, puis en Angleterre. Une méthode de diagnostic de la pneumonie pneumococcique basée sur le gonflement de la capsule des pneumocoques par le sérum des malades a été décrite en 1902 par Neufeld.

En 1895, Denys et Leclef ont observé la fixation sur les microbes d'anticorps qu'ils désignaient par bactériotropines. En étudiant ce phénomène et le fait décrit par Metchnikoff que la phagocytose est facilitée par le sérum d'un animal immunisé, Wright et Douglas ont constaté que la substance qui se fixe sur les microbes n'est pas éliminée par des lavages. Ils ont désigné cette substance sous le nom d'opsonine et le phénomène par le terme d' opsonisation qui facilite la phagocytose. C'est la première fois qu'un lien direct entre les immunités humorale et cellulaire était établi expérimentalement.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joseph ALOUF : membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie, professeur honoraire à l'Institut Pasteur, Paris, directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., professeur à l'Institut Pasteur de Lille

- Pierre GRABAR : membre de l'Académie de médecine, directeur honoraire de l'Institut de recherche sur le cancer du C.N.R.S, Villejuif, professeur honoraire à l'Institut Pasteur

Classification

Médias

Autres références

-

ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ

- Écrit par Bernard HALPERN , Georges HALPERN , Salah MECHERI et Jean-Pierre REVILLARD

- 12 577 mots

- 2 médias

La notion d'allergie a trait au phénomène paradoxal de la nocivité de certaines réactions immunitaires. La paternité de ce concept (apparu en 1906) revient au médecin viennois Clemens von Pirquet. Il cherchait notamment à expliquer par cette « réactivité altérée » (traduction des termes grecs réunis...

-

ANIMAUX MODÈLES, biologie

- Écrit par Gabriel GACHELIN et Emmanuelle SIDOT

- 9 550 mots

- 8 médias

...différences présentes dans la plupart des molécules qui les composent et peuvent les rendre fonctionnellement différentes d'une espèce à une autre. Ainsi, l'immunologie repose très largement sur les résultats obtenus par étude du système immunitaire des souris. La masse de connaissances acquises peut servir... -

ANTICORPS ET IMMUNITÉ HUMORALE

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 203 mots

En 1888, à Paris, Émile Roux et Alexandre Yersin démontraient que le pouvoir pathogène du bacille diphtérique était dû à une toxine plutôt qu'à la bactérie elle-même. Cette observation fut rapidement étendue au cas du tétanos. Il fallut deux ans à Emil Von Behring à Berlin...

-

ANTICORPS MONOCLONAUX

- Écrit par Michel MAUGRAS et Jean-Luc TEILLAUD

- 2 138 mots

Les anticorps, ou immunoglobines, sont des protéines sécrétées par une famille de cellules, les lymphocytes, dont la principale propriété est de reconnaître le « non-soi ». Les substances chimiques reconnues comme étrangères, qu'elles soient des associations de molécules ou des molécules,...

- Afficher les 85 références

Voir aussi

- SÉROTHÉRAPIE

- OPSONISATION

- GROUPES SANGUINS

- ALLERGÈNE

- IMMUNOTHÉRAPIE

- GLOBULINES SÉRIQUES

- COMPLÉMENT, immunologie

- PRÉCIPITATION, chimie

- IMMUNITÉ ADAPTATIVE ou IMMUNITÉ SPÉCIFIQUE, biologie

- IMMUNITAIRE SYSTÈME

- TOXINES

- ANATOXINE

- ANTICORPS

- ANTILYMPHOCYTAIRE SÉRUM

- REJET DE GREFFE

- CLONE

- HAPTÈNE

- AGGLUTINATION, immunologie

- ANAPHYLAXIE

- ARTHUS PHÉNOMÈNE D'

- BESREDKA ALEXANDRE (1870-1940)

- IMMUNOGLOBULINES

- IMMUN-SÉRUM ou ANTISÉRUM

- LYMPHOCYTES

- RÉACTION IMMUNITAIRE

- COMPLEXE MAJEUR D'HISTOCOMPATIBILITÉ (CMH)

- ÉPITOPES ou DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES

- RÉCEPTEUR DES LYMPHOCYTES T

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- RECONNAISSANCE, immunologie

- PIRQUET CLEMENS PETER VON CESENATICO (1874-1929)

- WASSERMANN AUGUST VON (1866-1925)

- IMMUNISATION

- IMMUNOGÉNÉTIQUE

- DÉFENSE IMMUNITAIRE

- LYMPHOCYTES B

- LYMPHOCYTES T

- RÉCEPTEUR, biochimie

- ADJUVANTS, biologie et médecine

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA