INDE (Le territoire et les hommes) Histoire

| Nom officiel | République de l'Inde |

| Chef de l'État | Draupadi Murmu - depuis le 25 juillet 2022 |

| Chef du gouvernement | Narendra Modi - depuis le 26 octobre 2014 |

| Capitale | New Delhi |

| Langue officielle | Hindi , Anglais |

Article modifié le

L'Inde musulmane

Sur la scène politique morcelée de l'Inde du Nord, l'unité ne revient qu'à l'extrême fin du xiie siècle, imposée de l'extérieur, et par un envahisseur musulman. L'Inde n'en est pas à son premier contact avec l' Islam. La conquête arabe dans son élan initial avait abouti en 712 à faire entrer le Sind dans la mouvance des califes de Bagdad. L'Islam avait pris pied pacifiquement à la même époque sur les côtes méridionales du Dekkan, parmi les colonies marchandes arabes établies là depuis l'Antiquité, et d'ailleurs fortement indianisées. La pénétration islamique qui commence au xe siècle par les passes montagneuses du Nord-Ouest est le fait de Turcs au passé nomade encore frais, récemment islamisés, et entrés au service des émirs sassanides d'Iran, avant de se saisir de Ghaznī en 962, et de se tailler en Afghānistān contre leurs anciens maîtres un royaume indépendant. Avec Mahmūd de Ghaznī (998-1030), l'expansion ghaznévide déferle dans la plaine indienne sous la forme de dix-sept raids, lancés au nom de la guerre sainte contre les centres économiques et religieux les plus prestigieux et les plus riches (Multān, Mathurā, Kanauj, Somnāth). Ces expéditions laissent des dynasties abattues, des populations massacrées, des trésors vidés, un patrimoine artistique ravagé. Toutefois, les visées expansionnistes de Mahmūd sont moins dirigées vers l'Inde que vers l'Iran et la mer Caspienne. Il n'annexe donc durablement à ces États qu'une portion du Pañjāb. Puis les divisions de ses successeurs mettent fin pour cent cinquante ans au danger musulman.

Le sultanat de Delhi

La menace renaît au xiie siècle avec les ambitions conquérantes de Muhammad de Ghūr (1163-1206), chef d'un clan afghan qui a supplanté les Ghaznévides. Affronté à la valeureuse résistance des Rajput, fédérés par Prthvī Rāja, dont la geste est entrée dans la légende, il est battu une première fois, mais l'emporte l'année suivante à la bataille de Tarāin (1192). La conquête ghuride, destructrice et iconoclaste, progresse ensuite en dix ans jusqu'au golfe du Bengale, face à un ennemi désuni. Muhammad de Ghūr est ensuite rappelé en Asie centrale, où son empire se disloque, et laisse en Inde comme vice-roi son général Qutbu'd-Dīn Aibak, un esclave. Il est assassiné en 1206, et la maison de Ghūr réduite à l'insignifiance. Aibak prend alors le titre de sultan de Delhi, et fonde le premier empire musulman indien.

Son successeur Iltutmish (1210-1236) s'emploie durant tout son règne à consolider l'empire, en butte aux rébellions indigènes dans les régions insoumises et aux manœuvres hostiles de ses concurrents de la noblesse musulmane. Il doit en outre contenir au nord-ouest la première poussée offensive des Mongols de Gengis-Khan, qui s'installent sur l'Indus à partir de 1221. Jusqu'à la fin du siècle, cette menace d'invasion, concrétisée par des incursions périodiques en terre indienne, constitue la préoccupation dominante des sultans de Delhi et les détourne de chercher à s'étendre en direction du Dekkan. Iltutmish pose en même temps les bases de l'administration du nouvel empire, qui n'est encore qu'une immense zone d'occupation militaire, répartie au gré du souverain en concessions révocables, entre les membres d'une noblesse toujours tentée de s'émanciper de la tutelle impériale. L'œuvre est poursuivie avec énergie par l'esclave Balban, vice-roi de fait de 1246 à 1266, puis sultan en titre jusqu'à sa mort en 1287. Le pouvoir est alors saisi par le clan des Khalī. ‘Alā'u'd-Dīn Khaljī (1296-1316) conduit le sultanat au faîte de sa puissance. Il repousse les dernières expéditions mongoles, dont le danger s'estompe après 1306, tout en parachevant la soumission de l'Inde du Nord. Puis il lance l'eunuque Malik Kāfur, un esclave hindou converti, à la conquête du Dekkan, accomplie en trois fulgurantes campagnes de 1307 à 1311. Tous les royaumes péninsulaires jusqu'à Madura sont assujettis au tribut. ‘Alā'u'd-Dīn, pour vaincre la tendance chronique au morcellement, impose dans tout l'empire à l'aristocratie turque et aux chefs locaux hindous une discipline de fer, frappant leurs revenus à la base par la fiscalité et les surveillant par un système d'espionnage omniprésent. La dynastie Khaljī sombre après lui. Le siècle des Tughluq (1320-1413) est celui du déclin. Muhammad bin Tughluq (1325-1351), esprit mégalomane et instable, perd le Rājasthān, le Bengale et la totalité du Dekkan. Le long règne du pacifique et dévot Fīrūz (1351-1388) représente un répit, célébré comme un âge d'or par les chroniqueurs, grâce au gouvernement efficace du vizir Maqbul. La débâcle, ensuite, se précipite. Alors paraît Tamerlan, maître déjà de l'Asie centrale et antérieure, à qui s'offre une occasion comme n'en eurent jamais les Mongols. Il franchit l'Indus en septembre 1398, atteint Delhi en trois mois, razziant le Pañjāb au passage, met la capitale à sac, et repart avec un énorme butin par une autre route. Il laisse l'Inde du Nord dans l'anarchie.

Le sultanat de Delhi, né de la conquête étrangère, s'est attiré d'emblée l'hostilité irréductible de l'aristocratie hindoue, mais n'a pas soulevé de véritable résistance populaire. La vie quotidienne de la masse paysanne indienne est en effet peu affectée par les vicissitudes de l'histoire politique et militaire, sauf quand l'affermage de l'impôt des provinces aux spéculateurs, fléau qui surgit chaque fois que le pouvoir central faiblit, rend la charge fiscale insupportable. Le changement le plus apparent est la diffusion de l'islam dans l'univers hindou. Le sultanat est en effet un État musulman, dont les souverains, par une pieuse fiction légale, demandent encore parfois l'investiture du calife, et affichent en général le respect des oulémas et de la loi coranique. Mais passées les violences religieuses de la conquête, la raison d'État commande la tolérance envers l'hindouisme, majoritaire. Les conversions volontaires d'hindous à l'islam sont d'ailleurs relativement nombreuses. Des contaminations sont bientôt sensibles dans la pratique religieuse populaire, où la piété mystique prêchée par les soufis rencontre le courant dévotionnel de la bhakti hindoue. Ces convergences durables se retrouveront au xve siècle dans les poèmes spirituels de Kabir, et au xvie siècle dans les enseignements de Nanak, le fondateur de la religion sikh. Mais l'islam, religion monothéiste et militante, de riche tradition, ne se laisse pas absorber par l'hindouisme comme les croyances des conquérants antérieurs. La coexistence de ces deux confessions, potentiellement antagonistes et largement implantées dans la population devient une des données fondamentales de l'histoire indienne.

Vijayanagar

L'Inde du xve siècle est fractionnée en États régionaux, qui sont soit des sultanats musulmans issus des provinces du défunt empire, soit des royaumes hindous restaurés par l'aristocratie indigène. Il s'agit principalement, dans ce dernier cas, du Rājasthān, où les Rājpūt reconstituent peu à peu leurs anciennes principautés, et surtout de l'empire de Vijayanagar, qui a grandi à l'extrême sud dans le Dekkan lâché par les Tughluq. Fondé en 1336, il englobe dix ans plus tard tous les anciens royaumes du centre de la péninsule d'une mer à l'autre. Sous Deva Rāya II (1426-1446), le Dekkan presque entier est soumis, des confins du Bengale au cap Comorin. Comme le sultanat de Delhi au siècle précédent, cet État ne doit sa cohésion qu'à l'entretien d'une armée puissante, dont les souverains usent en permanence pour décourager les velléités d'autonomie des chefs locaux (nāyaka). Les voyageurs étrangers célèbrent la splendeur de la capitale, alors l'une des plus grandes villes du monde, et l'opulence de la noblesse. La prospérité de l'empire repose sur la riche agriculture irriguée des plaines côtières, et particulièrement des deltas rizicoles, et sur le commerce maritime avec les rives orientales et occidentales de l'océan Indien, spécialité des castes marchandes et surtout des communautés musulmanes de la côte ouest, que les rois hindous de Vijayanagar se gardent de persécuter. Pourtant, à une époque où l'islam règne sur presque tout le reste de l'Inde, cet État fait figure de forteresse des traditions hindoues. L'hindouisme, encouragé par la faveur officielle, y est en effet florissant. Les grands temples, fondations royales pour la plupart, sont désormais des complexes cultuels aux vastes proportions conçus pour la dévotion de masse. Non seulement la littérature, l'érudition et la science sanskrites sont officiellement patronnées, comme aux époques précédentes, mais, à côté des lettres tamoules, les autres langues régionales dravidiennes ( kannara et surtout telugu) accèdent à leur maturité littéraire. L'architecture et la sculpture, dont la période Cōla représentait l'âge classique, s'acheminent vers un baroque exubérant, dont la plus belle floraison s'épanouit au xvie siècle, notamment sous le règne de Kṛṣṇa (Krishṭa) Deva Rayā (1509-1529), qui marque l'apogée de Vijayanagar. L'empire est abattu près de Tālikoṭa en 1565 par une coalition de sultanats musulmans du nord du Dekkan, lors d'une bataille qui consacre la supériorité de l'artillerie moderne et de la cavalerie sur les armées traditionnelles, composées d'immenses piétailles précédées d'éléphants.

Une nouvelle ère s'est ouverte entre-temps dans les relations entre l'Inde et l'Occident. Vasco de Gama, abordant à Calicut en 1498, effectue la première liaison maritime directe entre l'Inde et l'Europe. Le commerce de l'océan Indien, jusqu'alors entièrement dominé par les musulmans, s'en trouve bientôt bouleversé. La supériorité navale des Portugais leur permet en effet de mener à bien en quelques années le détournement, par le cap de Bonne-Espérance et Lisbonne, du vieux commerce musulman des épices entre l'Inde et la Méditerranée, qui transitait par les ports de la mer Rouge et l'isthme de Suez. Albuquerque donne rapidement à cette vaste entreprise les bases territoriales nécessaires, et acquiert dans tout l'Océan, et notamment sur les deux côtes du Dekkan, avec la sympathie active de Vijayanagar, comptoirs et points d'appui. La pièce maîtresse du système est le port de Goa, arraché au sultanat de Bījāpur en 1510.

L'âge mogol

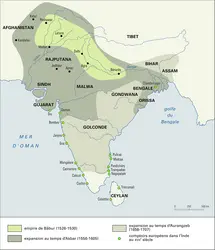

Dans l'Inde du Nord, traumatisé par le passage de Tamerlan, le sultanat de Delhi végète cinquante ans avant de connaître un regain passager d'importance, sous la dynastie afghane des Lodī (1451-1526), puis moindre sous celle des Surīs (1540-1555). La mort de Sikandar Lodī (1489-1517) ramène les dissensions habituelles au sein de la noblesse. Un descendant de Tamerlan, Bābur (1483-1530), stratège, politique et lettré de grand talent, déjà maître de l' Afghānistān, saisit l'occasion pour intervenir. Vainqueur des Lodī à Pānipat en 1526, il s'empare rapidement de Delhi et de Āgrā. Il doit alors affronter la grande confédération des clans Rājpūt, menée par Rānā Sānga, principale puissance indienne du moment et point d'aboutissement de la renaissance rājpūt, commencée deux siècles plus tôt. Mais la bravoure des Rājpūt ne peut l'emporter sur l'artillerie perfectionnée de Bābur, dont la victoire est complète. Son fils Humāyūn, moins bon capitaine, se laisse ravir le trône « mogol » (corruption de « mongol ») en 1540 par un usurpateur afghan, Sher Shāh, homme de guerre et de gouvernement hors de pair, qui achève à son profit la conquête de l'Inde du Nord. En six ans de règne, il réorganise de fond en comble l'armée, le système des impôts et l'administration, construit des routes, libéralise le commerce, préparant ainsi cent cinquante ans de stabilité mogole. Car l'empire mogol n'est pas mort. Le décès du fils de Sher Shāh en 1554 ouvre en effet une crise de succession, laquelle permet à Humayūn, retiré en Afghānistān, de reconquérir son trône en 1555, peu de temps avant de disparaître à son tour.

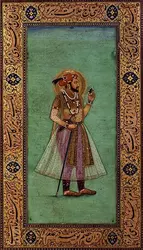

Son fils Akbar (1556-1605) est le principal architecte de la grandeur mogole. Ses campagnes militaires élargissent l'empire précaire dont il a hérité à l'ensemble du subcontinent au nord de la Godāvarī, Afghānistān inclus. La cohésion de l'édifice est assurée par une habile politique d'intégration des chefs locaux, et notamment des Rājpūt, à la hiérarchie de gouvernement, et par la tolérance systématique pratiquée à l'égard de l'hindouisme. La structure administrative de l'empire et l'organisation de la fiscalité foncière (servie par un grand ministre hindou, Todar Mal) sont remarquablement refondues, sur les bases établies par Sher Shāh. Les Britanniques, trois siècles plus tard, reprendront à leur compte une bonne partie de cet héritage. Les successeurs d'Akābar sont des souverains magnifiques (les « Grands Mogols », dont la réputation en Occident est alors auréolée de légende), mais moins avisés. Sous son fils Jahāngīr (1605-1627), les limites de l'empire sont à peu près maintenues, mais la qualité de l'administration se détériore. Shāh Jahān (1627-1658), d'ascendance aux trois quarts indienne, reprend la politique d'expansion avec succès contre les derniers sultanats musulmans indépendants du Dekkan. L'extrême Sud reste morcelé entre les nāyaka hindous, maîtres du terrain depuis la chute de Vijayanagar. La dynastie atteint sous ce règne le sommet de sa magnificence, que symbolise le Tāj Mahal, mausolée élevé par l'empereur à sa femme près d'Āgrā. Mais la pression fiscale sur la paysannerie, jusqu'alors mesurée, est sévèrement alourdie.

Le long règne de son fils Aurangzed (1658-1707), souverain énergique et austère mais dévot jusqu'à la bigoterie, marque le début de la décadence. Plusieurs facteurs y contribuent. L'un d'eux est le retour à la discrimination religieuse antihindoue, qui sème la désaffection dans le peuple et fournit des troupes aux chefs hindous, dont les rébellions recommencent. L'autre est le mal chronique des empires indiens, la difficulté de maintenir durablement sous un sceptre unique des légions de dominants locaux dans un espace d'envergure subcontinentale, et particulièrement dans le Dekkan. Les armées d'Aurangzeb sont engagées successivement aux quatre coins de l'empire, en Afghānistān, en Assam, au Rājasthān et précisément dans le Dekkan. C'est là qu'elles s'enlisent à partir de 1682 et que la puissance mogole se délabre irrémédiablement. Son principal adversaire, à la fin du règne, est la rébellion marathe, qui se développe depuis le milieu du siècle dans le pays de plateaux accidentés du Dekkan du Nord-Ouest. L'âme du soulèvement est Śivājī Bhonsle (1627-1680), simple chef de bande au départ, passé maître dans l'art de la guérilla, et dont l'autorité grandit parce qu'il incarne à la fois l'ethnie marathe et l'irrédentisme hindou face à la domination mogole. L'essor marathe se poursuit sous ses successeurs à travers le Dekkan, appuyé sur un semis de forts que l'armée mogole s'épuise à assiéger et sur la tactique du harcèlement. Après vingt-cinq ans de campagnes incessantes, inutiles, et financièrement désastreuses, Aurangzeb meurt, et avec lui l'unité impériale, minée par les forces centrifuges.

Entre-temps, la présence européenne sur les côtes du Dekkan s'est diversifiée et consolidée. Au début du xviie siècle, le Portugal a lâché prise sur son trop vaste empire, et abandonné à la Hollande la maîtrise des mers indiennes. Obtenant la faveur de Jahāngīr, la Compagnie hollandaise des Indes orientales construit trois factoreries sur la côte de l'Inde. Elle ne peut empêcher l'East India Company de la suivre dans cette voie. La victoire britannique dans la guerre anglo-hollandaise en 1652 laisse l'East India Company maîtresse du terrain. Mais la Compagnie française des Indes, née en 1664, entre en scène à son tour et fonde en 1673 le comptoir de Pondichéry. Sous le règne troublé d'Aurangzeb, les factoreries européennes, déjà souvent fortifiées avec l'aval impérial, renforcent leurs garnisons, usent de la diplomatie ou même de la force pour garantir leur sécurité. Parmi elles figurent les comptoirs britanniques d'où naîtront Bombay, Madras et Calcutta.

La crise politique et les rivalités européennes

L'Empire mogol après Aurangzeb se décompose peu à peu. Le raid sanglant que le shāh de Perse, Nādir Shāh, lance en 1739 contre Delhi souligne cruellement sa faiblesse. Peu après, la débâcle commence. L'empereur, réduit à une souveraineté minuscule, n'est plus guère qu'un prestigieux symbole. La principale formation politique du subcontinent est désormais la confédération marathe, qui vers 1750 occupe tout le centre de l'Inde du Gujarāt à l'Orissā, et s'étend vers le nord jusqu'au voisinage de Delhi. Une grande partie du subcontinent est livrée à l'aventure et au brigandage. Les Marathes occupent Delhi en 1757 et prennent pied dans le Pañjāb. Ils s'y heurtent aux ambitions du nouveau royaume d'Afghānistān, qui leur inflige une défaite écrasante à Pānipat en 1761. Mais le jeune pouvoir afghan, insuffisamment assuré pour reconstituer l'empire indien à son profit, se maintient avec peine au Pañjāb. La confédération marathe, de son côté, se dissout peu à peu en cinq royaumes autonomes.

C'est alors sur les côtes, sur mer, voire sur les champs de bataille d'Europe que se joue le sort politique du subcontinent. Dupleix, nommé gouverneur par la Compagnie française en 1741, a conçu de bonne heure la possibilité d'une vaste domination territoriale dans l'Inde. Par le jeu habilement combiné de la diplomatie et de la guerre, fort de deux mille soldats européens encadrant des cipayes, il conquiert l' Āndhra côtier, et place de proche en proche sous son influence la plus grande partie du Dekkan. Mais le soutien de la métropole lui est refusé, car on craint de s'aliéner l'Angleterre, avec qui la paix a été signée à Aix-la-Chapelle en 1748, et parce que la Compagnie juge les conquêtes plus nuisibles qu'avantageuses. Un échec dans le Carnatic, où Français et Anglais s'affrontent par prétendants indiens interposés, provoque son rappel en 1754.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Christophe JAFFRELOT : directeur de recherche au CNRS, Centre d'études et de recherches internationales-Sciences Po

- Jacques POUCHEPADASS : chargé de recherche au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

INDE (Arts et culture) - Les mathématiques

- Écrit par Agathe KELLER

- 5 429 mots

- 3 médias

On traitera ici des pratiques et pensées mathématiques qui ont eu cours dans le sous-continent indien – en « Asie du Sud », comme on dit communément dans les pays anglo-saxons –, puisque l’aire géographique concernée couvre tout autant l’Inde que le Pakistan, le Bangladesh, le Bhoutan et l’île de Ceylan...

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- PARTIS COMMUNISTES

- BHARATIYA JANATA PARTI (BJP), parti politique

- WELLESLEY RICHARD COLEY (1760-1842)

- RÉGULATION DES NAISSANCES

- JUDICIAIRE POUVOIR

- MAOÏSME

- SAKA

- INDES ORIENTALES COMPAGNIE ANGLAISE DES ou EAST INDIA COMPANY

- ATTENTAT

- INTERVENTIONNISME, économie

- ESSAIS NUCLÉAIRES

- INDES ORIENTALES COMPAGNIE HOLLANDAISE DES

- NON-ALIGNEMENT

- SÉPARATISME

- KANIṢKA, roi du Kusana (144 env.-env. 152)

- NĀYAK LES (XVIe s.)

- DIPLOMATIE

- JAMMU ET CACHEMIRE

- MOHENJO-DĀRO

- HARAPPĀ

- GHŪRIDES LES (XIIe s.)

- MUḤAMMAD DE GHŪR, sultan de Delhi (1173-1206)

- KHALDJI LES (1290-1320)

- JAHĀNGIR, grand moghol de l'Inde (1605-1627)

- INDO-SCYTHE ROYAUME (Ier s. av. J.-C.-env. IVe s.)

- CHANDRAGUPTA Ier ou ÇANDRAGUPTA Ier empereur Gupta (319 env.-env. 335)

- AURANGZEB (1618-1707) empereur moghol de l'Inde (1658-1707)

- QUṬB AL-DĪN AYBAK (mort en 1210)

- DĀSA

- PRITHVI RĀJ (mort en 1192) roi de Delhi et d'Ajmer

- TUGHLUK LES (XIVe s.)

- SIND ou SINDH

- SHER SHĀH SŪR ou SHER KHĀN, chef afghan (1486?-1545)

- TĀJ MAHAL ou TADJ MAHALL

- GANDHI SONIA (1946- )

- COMPTOIRS

- BENGALIS

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- DÉMOCRATISATION

- INDE, droit et institutions

- SAṄGAM (IIe s. av. J.-C.), textes tamouls

- RÉFORME ÉCONOMIQUE

- NARAYAN JAYA PRAKASH (1902-1979)

- JANATA PARTY, Inde

- GRÈVE GÉNÉRALE

- INDE, économie

- INDE, histoire : du XIIIe s. à la conquête britannique (1757)

- INDE, histoire : l'époque coloniale

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- PERSE, histoire : Antiquité

- RÉPRESSION

- SOCIALISATION, économie

- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie

- BENGALE

- KHAROṢṬHĪ ÉCRITURE

- ĀNDHRA, royaume

- BALBAN (mort en 1287) sultan de Delhi

- ‘ALĀ' UD-DĪN KHALJĪ, sultan de Delhi (1296-1316)

- MUḤAMMAD BIN TUGHLUK, sultan de Delhi (1325-1351)

- FĪRŪZ, sultan de Delhi (1351-1388)

- DEVA RĀYA II, souverain de Vijayanagar (1426-1446)

- KRISHNA DEVA RĀYA, souverain de Vijayanagar (1509-1529)

- LODĪ LES (1451-1526)

- SIKANDAR LODĪ, sultan de Delhi (1487-1517)

- RĀNĀ SĀNGA (XVIe s.)

- JANATA DAL ou PARTI DU PEUPLE, parti politique

- VACHE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME INDIEN

- INDO-PAKISTANAISES GUERRES

- URSS, histoire

- INDUS CIVILISATION DE L' ou CIVILISATION HARAPPÉENNE

- COMMERCE DES ARMES

- COURS CONSTITUTIONNELLES

- BHINDRANWALE SANT JARNAIL SINGH (1946-1984)

- AKALI DAL, parti politique

- CORRUPTION

- UPA (United Progressive Alliance), Inde

- RSS (Rashtriya Swayamasevak Sangh) ou CORPS DES VOLONTAIRES NATIONAUX, Inde

- NEW DELHI