- 1. Premiers travaux

- 2. Les langues de départ

- 3. Les difficultés dues aux langues celtiques

- 4. Saussure et la théorie laryngaliste

- 5. Le tokharien et le hittite

- 6. Phonétique et phonologie

- 7. Principaux caractères morphologiques et syntaxiques

- 8. Nouveaux procédés d'analyse et de comparaison

- 9. Bibliographie

INDO-EUROPÉEN

Article modifié le

Nouveaux procédés d'analyse et de comparaison

Durant les dernières décennies se sont créées et développées de nouvelles méthodes en linguistique comparative pour la reconstruction des protolangues. Certaines de ces recherches ont vu le jour en linguistique générale, et plus spécialement dans la synchronie. Leur application à la diachronie a été riche de conséquences. Parmi ces méthodes, il faut faire mention de la théorie de l'information et des théories statistiques. D'autre part, le structuralisme, issu en partie de la linguistique comparative, a permis des analyses très poussées principalement en phonologie diachronique où se sont distingués des savants tels que A. Martinet. C'est en se fondant sur ce genre d'études qu'on a pu tenter d'établir une chronologie relative des changements survenus au cours de l'évolution de l'indo-européen aux diverses langues filles. Par ailleurs, certains linguistes ont procédé à des décomptes statistiques sur le vocabulaire des langues indo-européennes ou sur leur morphologie. Or, dans le vocabulaire dit de base – c'est-à-dire celui qui serait aculturel et dont l'existence ne dépendrait donc ni d'une civilisation donnée ni de circonstances géographiques particulières –, on nota pour plusieurs langues une constante de renouvellement lexical. Cette découverte permettait notamment, à l'instar de la datation par le carbone 14, de dater l'âge de séparation de deux langues reconnues parentes d'après le pourcentage de lexèmes du vocabulaire de base que ces langues auraient encore en commun. L'indo-européen, du fait de ses nombreuses langues filles attestées bien souvent depuis longtemps, a puissamment contribué à établir une méthode dont on peut penser qu'elle aura à son tour quelque utilité pour la connaissance de la protolangue et de la dialectologie indo-européenne.

Depuis le début du xxe siècle, le proto-indo-européen a été successivement ou simultanément comparé à presque toutes les autres protolangues, celles de l'Ancien Monde du moins. Si l'on écarte les travaux fantaisistes tels que ceux élaborés à partir d'une connaissance superficielle des familles étudiées, les comparaisons les plus étayées ont été faites entre l'indo-européen et le chamito-sémitique entre l'indo-européen et le finno-ougrien et entre l'indo-européen et le caucasique. En outre, il faut tenir compte de la possibilité d'emprunts lexicaux d'une langue à l'autre à l'époque préhistorique et aussi de ressemblances dues au hasard, qui peuvent s'élever à 5 p. 100 environ, comme J. H. Greenberg a pu l'établir. Sur le plan méthodologique, enfin, plus la reconstruction remonte dans le temps, plus les rapprochements doivent avoir lieu entre des éléments de plus en plus ténus. Ces conditions augmentent fortement la probabilité de rapprochements fortuits. Avec les méthodes actuelles et dans les meilleurs des cas, on aboutirait à des possibilités d'apparentement, mais non à des certitudes pareilles à celles obtenues, par exemple, à l'intérieur de la famille indo-européenne.

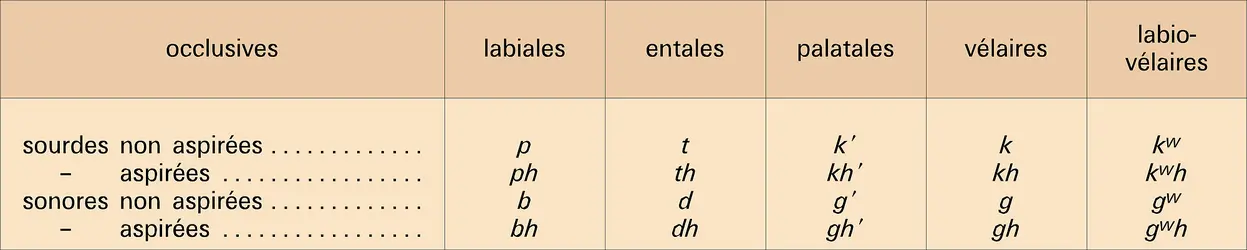

Parallèlement à ces travaux se développent des recherches épistémologiques sur les méthodes utilisées en linguistique comparative. Les principales critiques que l'on peut formuler à l'endroit des protolangues reconstruites concernent leur simplicité artificielle et l'absence de chronologie. En effet, les reconstructions sont souvent considérées comme si elles étaient synchrones, ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. Il en est de même pour certaines formes ou structures reconstruites et dont l'excessive simplicité ne pourrait être due qu'à l'imperfection des méthodes actuelles. Les développements de la linguistique typologique, notamment celle des universaux, ont ainsi conduit à un réexamen fondamental des reconstructions en indo-européen, afin de mettre en conformité la protolangue postulée avec les systèmes typologiquement probables. C'est dans le domaine de la phonologie qu'est apparue la contestation la plus radicale, avec la théorie « glottale » proposée par les linguistes T. V. Gamkrelidzé et V. Ivanov. À la suite d'autres chercheurs, ceux-ci ont en effet remarqué que le système des occlusives indo-européennes tel qu'on le reconstruisait classiquement manquait de vraisemblance du fait de la quasi-absence de la labiale sonore non aspirée *b. Ils ont proposé de le remplacer par un système constitué de trois séries, l'une marquée par le trait « glottalisation » (p′), t′, k′ ; une autre par le trait « sonorité », avec allophones « aspirés » ou « non aspirés » : bh/b, dh/d, gh/g ; et une troisième par le trait « non-sonorité », avec la même allophonie : ph/p, th/t, kh/k. Cette réécriture aboutit à des révisions importantes, telles que la reformulation des lois phonétiques de base ou que la « désanskritisation » du modèle indo-européen (puisque les systèmes les plus conservateurs seraient dans ce cas ceux des langues germaniques, anatoliennes et arméniennes), qui peut ainsi être rapproché du caucasique. Les mêmes auteurs ont également proposé une théorie syntaxique originale, et typologiquement fondée, sur la structure « active » de la protolangue indo-européenne.

S'ils ne font pas l'unanimité parmi les comparatistes, ces travaux sont révélateurs des profondes mutations que les développements de la linguistique synchronique ont apportées à la vénérable « grammaire comparée » ; et l'on peut se demander si l'on verra un jour la conclusion de la synthèse entamée par J. Kuryłowicz en 1968, tant les conséquences des recherches nouvelles en phonologie (notamment pour les implications étymologiques et morphologiques de la théorie laryngaliste), morphologie et syntaxe de l'indo-européen, en accroissant moins la masse des données comparées que les possibilités de traitement de celles-ci, semblent rendre actuellement difficile tout consensus explicatif.

Les recherches « annexes » se sont en tout cas multipliées, d'une part, dans le domaine de la reconstruction culturelle – métrique et poétique, idéologie, mythes, institutions, dont l'analyse profite des apports du structuralisme ainsi que, pour les premières, de la théorie formulaire, et, pour les secondes, de l'anthropologie –, d'autre part, dans celui de l'histoire même des études indo-européennes, que ce soit dans une perspective exclusivement linguistique ou dans une perspective davantage sensible aux aspects sociologiques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guy JUCQUOIS : docteur en philosophie et lettres, professeur ordinaire à l'université de Louvain

Classification

Média

Autres références

-

INDO-EUROPÉENS (archéologie)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 5 146 mots

- 1 média

À partir du début du xixe siècle, la plupart des linguistes ont expliqué les ressemblances entre les différentes langues indo-européennes par l'existence d'une langue unique préhistorique (Ursprache en allemand), existence qui impliquait elle-même la présence d'un peuple la parlant...

-

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Langue

- Écrit par Paul VALENTIN

- 4 345 mots

- 3 médias

...: les occupants antérieurs, de qui nous ne savons rien, sinon qu'ils étaient agriculteurs, et des conquérants venus, peut-être, du sud-est de l'Europe. Ces derniers avaient imposé leur langue, issue de l'aire dialectale indo-européenne, c'est-à-dire ressemblant par un certain nombre de traits au latin,... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Langue

- Écrit par Guy Jean FORGUE et Hans KURATH

- 6 360 mots

- 3 médias

L'anglais est une langue germanique qui, par sa structure, appartient à la catégorie des langues indo-européennes. Il est étroitement apparenté au frison, au hollandais, au bas allemand qui, avec le haut allemand, constituent le groupe occidental des langues germaniques.

Importé dans les...

-

ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 678 mots

- 2 médias

À un niveau plus large encore, la science allemande s'est illustrée, durant tout le xixe siècle, dans la définition et le traitement du problème « indo-européen » (en allemand, indo-germanisch). La reconnaissance, au début du xixe siècle, d'une parenté linguistique entre la plupart... -

ARYENS

- Écrit par Raoul VANEIGEM

- 1 028 mots

Francisé en « aryen », le terme sanskrit ārya (avestique, airya) signifie « excellent, honorable, noble ». Ainsi se désignent, avec la morgue coutumière des conquérants, les populations de langue indo-européenne qui, vers la fin du IIIe millénaire avant l'ère chrétienne,...

- Afficher les 28 références

Voir aussi

- INDO-EUROPÉENS, peuple

- ALBANAIS, langue

- FAMILLE LINGUISTIQUE

- PROTOLANGUE

- ANATOLIENNES LANGUES

- SONANTE CONSONNE

- IRLANDAISES LANGUE & LITTÉRATURE

- SEMI-VOYELLE

- OSSÈTES LANGUE & LITTÉRATURE

- PERSAN, langue

- VOYELLE

- CONSONNE

- GLOTTALES CONSONNES

- LARYNGALES CONSONNES

- LANGUES ÉVOLUTION DES

- PHONÉTIQUE HISTORIQUE

- LATINE LANGUE

- GREC ANCIEN, langue

- GERMANIQUES LANGUES

- RACINE, linguistique

- ARMÉNIEN, langue

- CELTIQUES LANGUES

- AKKADIEN ou ACCADIEN, langue

- VERBAL SYSTÈME, linguistique

- PROCÈS, linguistique

- GRAMMAIRE COMPARÉE

- GAÉLIQUES ou GOÏDÉLIQUES LANGUES

- INDO-ARYENNES LANGUES ET LITTÉRATURES

- SLAVES LANGUES

- TOKHARIEN

- BALTES LANGUES

- SANSKRITE ou SANSCRITE LANGUE

- INDO-IRANIENNES LANGUES

- ITALIQUES LANGUES

- HITTITE, langue

- IRANIENNES LANGUES