INSECTES

Article modifié le

Reproduction

Les Insectes sont des animaux à sexes séparés (animaux gonochoriques), à de très rares exceptions près. Ils peuvent se reproduire par fécondation (c'est le cas le plus courant), mais aussi sans fécondation chez les espèces parthénogénétiques (phasmes, pucerons). Les modalités de la reproduction sont très variables d'une espèce à l'autre, en relation avec la durée de la vie imaginale. Ainsi, selon les cas, on aura une seule phase de reproduction, chez les espèces à vie imaginale brève (papillons), des cycles réguliers (criquets), ou une ponte continue (reines d'abeilles ou de termites).

L'appareil génital femelle

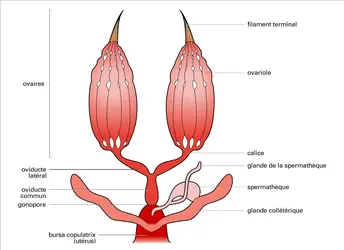

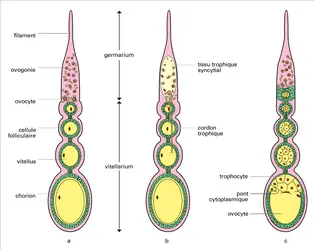

L'appareil génital femelle comprend une paire d' ovaires, débouchant chacun sur un oviducte latéral d'origine mésodermique, formant ensuite un oviducte commun puis un utérus d'origine ectodermique (fig. 20). Il s'y ajoute un réceptacle séminal, ou spermathèque, et diverses glandes accessoires. Les ovaires sont formés de plusieurs ovarioles, chacun étant constitué par un tube mésodermique épithélial où les ovocytes sont placés selon une succession linéaire. On distingue dans chaque ovariole deux régions, le germarium et le vitellarium (fig. 21) . Le germarium est le siège de la multiplication des ovogonies qui donneront les ovocytes ainsi qu'éventuellement des cellules nourricières ou trophocytes (ces cellules sont donc elles aussi issues de la lignée germinale). On y trouve également des cellules d'origine mésodermique qui donneront les cellules folliculaires. Le vitellarium contient des ovocytes entourés par une assise de cellules folliculaires, l'ensemble formant des follicules. Dans le vitellarium, les ovocytes accumulent des réserves (vitellus) et acquièrent une enveloppe protectrice appelée chorion, sécrétée par les cellules folliculaires. La présence ou non de trophocytes fait distinguer deux grands types d'ovarioles (fig. 21a) :

– Les ovarioles panoïstiques, dépourvus de trophocytes, qui correspondent à un type primitif caractéristique des Hémimétaboles.

– Les ovarioles méroïstiques, contenant des trophocytes, qui participent à l'accumulation des réserves dans les ovocytes. Ce type d'ovarioles regroupe les ovarioles télotrophiques et les ovarioles polytrophiques. Dans le premier cas (fig. 21b), les trophocytes forment un tissu trophique à caractère syncytial (tissu trophique non cloisonné ou syncytium) et restent dans le germarium ; ils sont reliés à chaque ovocyte par un cordon trophique (Hémiptères, certains Coléoptères). Dans les ovarioles polytrophiques (fig. 21c), chaque ovogonie forme à la suite de n (2 à 4) mitoses successives un ensemble de 2n cellules reliées par des ponts cytoplasmiques, associant un ovocyte avec (2n—1) trophocytes. Ce cas est général chez les Insectes Holométaboles et se rencontre chez certains insectes à développement hémimétabole (Dermaptères).

Les différentes réserves de l'œuf (vitellus) et leur origine

L'ovocyte des Insectes contient un vitellus abondant (réserves de l'œuf) entourant un noyau central. On parle d'œuf centrolécithe. Ces réserves correspondent en particulier à des protéines et à des molécules d'ARN. L'ovocyte accumule un grand nombre de ribosomes et des ARN messagers qui seront traduits (pour donner des protéines) après la fécondation jusqu'à ce que le génome de l'œuf lui-même commence à être utilisé. Les protéines sont nombreuses et variées. On distingue :

– Les vitellines, qui proviennent des vitellogénines présentes dans l'hémolymphe et produites par le corps gras. Ces vitellogénines sont captées par les ovocytes grâce à des récepteurs spécifiques présents sur leur membrane.

– Des protéines circulantes, qui sont captées de façon non spécifique.

– Les paravitellines, parfois majoritaires, qui sont des protéines sécrétées par les cellules folliculaires.

– Des protéines produites par les ovocytes et/ou les trophocytes (vitellogenèse endogène au sens strict).

L'appareil génital mâle

Il comporte une paire de testicules dont les produits migrent, via un canal déférent, vers les vésicules séminales, puis vers le pénis par l'intermédiaire d'un canal éjaculateur unique (fig. 22). Des glandes accessoires s'y ajoutent ; leurs sécrétions ont un rôle trophique ou contribuent à l'empaquetage des spermatozoïdes dans des structures appelées spermatophores.

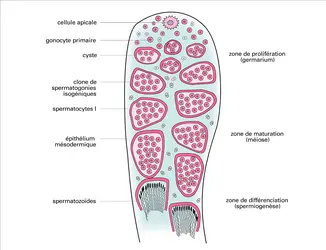

Chaque testicule est formé par un ensemble de tubes séminifères (follicules testiculaires) à paroi mésodermique où la différenciation s'effectue de façon longitudinale (fig. 23), comme dans les ovarioles. On distingue, en partant de l'apex, une zone de prolifération des spermatogonies, le germarium, une zone où se réalise la méiose et une zone de différenciation. Le germarium contient une cellule particulière, la cellule apicale, qui joue un rôle trophique. Les spermatogonies, en entrant dans la zone de maturation, sont entourées par une couche de cellules mésodermiques, et l'ensemble forme un cyste. À l'intérieur de son cyste, chaque spermatogonie va subir une série de 6 à 8 mitoses au cours desquelles les 26 à 28 cellules formées (spermatocytes I) resteront accrochées par des ponts cytoplasmiques et auront de ce fait un développement synchrone. Ces cellules subiront ensuite la méiose et chacune d'elles donnera 4 spermatozoïdes. Un cyste pourra donc contenir jusqu'à 210 (1 024) cellules synchrones (spermatides) qui donneront autant de spermatozoïdes.

Accouplement et ponte

La rencontre des sexes peut avoir des causes très différentes. Elle peut être due au hasard, lorsque la densité de la population est suffisante et que la mobilité des individus est limitée. Les individus des deux sexes peuvent également se rencontrer lorsqu'ils se rendent en un même endroit (une source de nourriture, comme par exemple une bouse de vache ou un fruit en décomposition). La rencontre peut enfin être due à une attraction directe liée à des signaux chimiques (phéromones sexuelles), acoustiques (le chant du mâle attire les femelles chez les sauterelles) ou visuels (la lumière émise par la femelle du ver luisant). À courte distance, les partenaires se reconnaissent par des signaux tactiles et chimiques (substances aphrodisiaques).

L'accouplement proprement dit met en jeu un ensemble de comportements stéréotypés. Le transfert des spermatozoïdes s'effectue directement ou met en jeu un spermatophore qui sera, selon les cas, déposé ou non dans les voies génitales femelles. Certaines espèces (punaises) pratiquent une insémination traumatique extragénitale ou insémination hémocélienne. Citons également le cas particulier de la mante religieuse, qui mange son partenaire : la décapitation du mâle stimule le transfert du sperme, et la femelle récupère par ailleurs des nutriments pour sa vitellogenèse. La fécondation est toujours interne ; c'est là une conséquence classique des contraintes du milieu aérien.

L'accouplement est souvent le facteur qui déclenche l'ovulation. La survie des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles est très variable : dans certains cas (insectes à reproduction cyclique), il y a un accouplement au cours de chaque cycle de ponte ; dans d'autres cas, la femelle ne s'accouple qu'une seule fois et la survie des spermatozoïdes dans la spermathèque peut alors être très longue (c'est le cas pour les reines d'abeilles et de termites).

Les mécanismes de contrôle de la reproduction

Les premiers travaux de Wigglesworth (vers 1935) sur la punaise Rhodnius prolixus ont clairement mis en évidence le rôle fondamental des corps allates et donc celui des hormones juvéniles (JH) comme facteurs gonadotropes (qui stimulent les gonades). Il est remarquable que ces hormones interviennent à la fois dans les contrôles du développement et de la reproduction. La production de JH est contrôlée par des facteurs stimulateurs et inhibiteurs sécrétés par le cerveau. D'autres hormones peuvent intervenir : les neurohormones gonadotropes, qui agissent directement sur les ovaires, et les ecdystéroïdes, qui sont produits par les cellules folliculaires des follicules terminaux. Le rôle des ecdystéroïdes varie selon les espèces mais, dans tous les cas, il semble qu'ils soient impliqués dans la réactivation méiotique : durant la vitellogenèse, les ovocytes sont bloqués en prophase de première division méiotique, et les ecdystéroïdes amènent les ovocytes en métaphase I (l'achèvement de la méiose sera provoqué par la fécondation). Chez certaines espèces (blatte), les ecdystéroïdes sont impliqués dans le fonctionnement cyclique des ovaires, tandis que chez d'autres (moustique), ils induisent la synthèse des vitellogénines par le corps gras.

Les contrôles endocrines de la reproduction chez le mâle sont moins bien connus. L'activité testiculaire est stimulée par les ecdystéroïdes, tandis que celle des glandes annexes dépend des hormones juvéniles. Il a été montré que les cellules interstitielles des testicules de certaines espèces produisent des ecdystéroïdes sous un contrôle activateur du cerveau, mais le rôle exact de ces composés reste à établir.

Bien évidemment, dans la mesure où la reproduction (surtout pour la femelle) représente un effort métabolique considérable, des apports nutritionnels appropriés sont indispensables et, si ce n'est pas le cas (déficits quantitatifs et/ou qualitatifs), la reproduction sera perturbée. Chez les insectes à vie imaginale brève (vers à soie par exemple), la formation des ovocytes (ovogenèse) s'effectue au stade de la chrysalide grâce aux réserves accumulées par la larve, et l'adulte ne se nourrit pas. Dans les autres cas, l'adulte doit trouver dans ses aliments les substrats énergétiques et les molécules essentielles nécessaires (repas sanguin des moustiques femelles alors que les mâles, floricoles, ne piquent pas).

Oviparité ou viviparité ?

Les Insectes, en général, pondent des œufs (oviparité) mais on connaît de nombreux exemples où ils donnent naissance à des larves (viviparité). Dans le cas de la viviparité, qui s'accompagne d'une réduction importante du nombre des ovocytes arrivant à maturité, on distingue :

– Une ovoviviparité, comme chez les blattes, où les œufs se développent à l'intérieur de la femelle à partir de leurs propres réserves. Il n'y a donc pas d'apport trophique en provenance de la mère.

– Une viviparité vraie, qui peut être soit hémocélienne (les larves situées dans la cavité générale se nourrissent aux dépens du corps gras – comme le feraient des parasites – c'est le cas des pucerons), soit adénotrophique, comme chez la glossine (mouche tsé-tsé), où des glandes accessoires modifiées produisent une sécrétion lactée absorbée par voie buccale par la larve unique (qui se développe dans l'utérus jusqu'au stade de la nymphose), soit enfin pseudoplacentaire. Ce dernier cas, rencontré chez certains Dermaptères, est très exceptionnel : les œufs sont presque totalement dépourvus de réserves, et il se forme un pseudo placenta.

Parthénogenèse

Cette reproduction sexuée sans fécondation existe chez de nombreuses espèces, mais avec des modalités variables : soit elle représente le seul mode de reproduction, chez des espèces où il n'existe pas de mâles (certaines cochenilles, certains phasmes), soit elle alterne avec des phases de reproduction biparentale – on parle alors de parthénogenèse cyclique (pucerons) –, soit les deux modes coexistent, les œufs fécondés donnant des femelles diploïdes et les œufs non fécondés des mâles haploïdes (Hyménoptères). Chez les pucerons, la séquence des modes de reproduction est complexe et il s'y ajoute un polymorphisme (formes aptères et ailées) [cf. homoptères] ; de plus, ces animaux sont vivipares et deviennent aptes à se reproduire alors même que leur croissance n'est pas achevée, ce qui explique leur extraordinaire prolificité, chaque femelle parthénogénétique étant à l'origine de clones de descendants tous génétiquement identiques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René LAFONT : professeur des Universités

- Jean-Yves TOULLEC : maître de conférences H.D.R., université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE DES DÉFENSES IMMUNITAIRES DES INSECTES

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 660 mots

Ilia (Élie) Metchnikov démontre, en 1882, la capacité des cellules intestinales de l’étoile de mer à ingérer et détruire des particules étrangères, dont les microbes. Il appelle ces cellules des « phagocytes ». Ce phénomène, la phagocytose, est universel ; c’est une réponse...

-

SURVEILLANCE DES INSECTES VECTEURS

- Écrit par Yannick SIMONIN

- 3 402 mots

- 5 médias

L’extension géographique des maladies à transmission vectorielle comme le paludisme ou le chikungunya, à travers tous les continents, représente un problème majeur de santé publique. Elle résulte principalement de l’intensification de la mondialisation des échanges de biens et des mouvements...

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 724 mots

- 9 médias

...sexes et son désignés par les symboles X et Y ou Z et W (la différence des symboles traduit une différence évolutive). Ainsi, chez les mammifères et les insectesdiptères (dont la drosophile, ), le mâle est XY et la femelle XX (fig. 8). Chez les oiseaux et les insectes lépidoptères, c'est au contraire... -

ABEILLE

- Écrit par Catherine BLAIS

- 654 mots

- 2 médias

Insecte dont le plus connu est l'abeille domestique vivant dans une ruche et produisant du miel.

Classe : Insectes ; ordre : Hyménoptères ; super-famille : Apoïdés.

Les Abeilles rassemblent deux familles, les Sphécidés (7 700 espèces, toutes solitaires) et les Apidés, comprenant 20 000...

-

ANGIOSPERMES

- Écrit par Sophie NADOT et Hervé SAUQUET

- 6 134 mots

- 8 médias

...partenaires. On estime à plus de 80 p. 100 le pourcentage d’espèces d’Angiospermes dont le pollen est transporté par des agents biotiques – généralement des insectes, plus occasionnellement des oiseaux ou des mammifères (principalement les chauves-souris) – qui tirent leurs ressources alimentaires du pollen... -

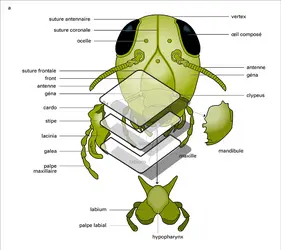

ANIMAUX MODES D'ALIMENTATION DES

- Écrit par René LAFONT et Martine MAÏBECHE

- 4 313 mots

LesInsectes possèdent un appareil buccal complexe constitué de 2 mandibules, 2 maxilles (mx) et 1 labium (soudure de 2 mx). Les palpes maxillaires et labiaux ont un rôle sensoriel (tactile et gustatif). La forme des pièces buccales présente des variations considérables selon le régime alimentaire (types... - Afficher les 106 références

Voir aussi

- TESTICULES

- JUVÉNILES HORMONES, zoologie

- INTESTIN

- BLASTULA

- SEGMENTATION, embryologie

- ŒUF

- GÈNES HOMÉOTIQUES

- OVIPARITÉ

- OVAIRE

- CUTICULE

- GÉNOME PLASTICITÉ DU

- ANTENNES, zoologie

- APPENDICES, zoologie

- MANDIBULE

- SPERMATOZOÏDE

- OVOCYTE

- DÉVELOPPEMENT ANIMAL ou ONTOGENÈSE ANIMALE

- SPERMATOGENÈSE

- OVOGENÈSE

- VITELLUS

- GLANDES

- SENSORIELS ORGANES

- GONADES

- ŒIL, zoologie

- URINE

- MUE

- INVERTÉBRÉS

- ANIMAL RÈGNE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- ANATOMIE ANIMALE

- MÉTAMÈRE ou SEGMENT

- TAGME

- LARVE

- MALPIGHI TUBES DE

- OVOVIVIPARITÉ

- VIVIPARITÉ

- OCELLE

- PALÉOPTÈRES

- SCLÉRITES

- TERGITE

- STERNITE

- PLEURITES, zoologie

- MAXILLES

- LABIUM

- TRACHÉES

- OMMATIDIES

- SOIES, zoologie

- NYMPHE, zoologie

- IMAGO, zoologie

- WEISMANN ANNEAU DE

- PONTE

- CIRCULATOIRE APPAREIL

- HYPOPHARYNX

- AILES, zoologie

- CORPORA ALLATA ou CORPS ALLATES

- CHENILLE, zoologie

- ACCOUPLEMENT

- AMÉTABOLE DÉVELOPPEMENT

- BUCCALES PIÈCES, entomologie

- ÉLYTRES

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- ENTOMOLOGIE

- NEUROPEPTIDES

- BLASTODERME

- EXOSQUELETTE

- ECDYSTÉROÏDES

- HÉMOLYMPHE

- PTÉRYGOTES

- ZYGENTOMA

- ARCHÆOGNATHES

- NÉOPTÈRES

- HÉMIMÉTABOLE DÉVELOPPEMENT

- HOLOMÉTABOLE DÉVELOPPEMENT

- CORPS GRAS, entomologie

- DISQUES IMAGINAUX

- SENSILLE

- LOCOMOTION, physiologie

- SOMITE