VENT INSTRUMENTS À

Article modifié le

Les bois

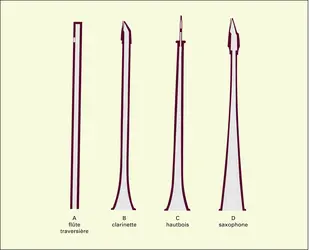

Les anches doubles : la famille des hautbois

À côté des cornemuses, des cromornes, des musettes et des bombardes, les divers chalumeaux (haulx-bois opposés aux bas-bois précurseurs des bassons) sont les ancêtres à la fois des hautbois à perce conique et à anche double et des clarinettes à perce cylindrique et à anche simple. Ils furent très répandus au Moyen Âge et à la Renaissance. Perfectionnés en France au milieu du xviie siècle, ils deviennent l'un des instruments favoris des compositeurs. De Lully à Beethoven, le hautbois est en effet, avec le violon, l'instrument soliste le plus admiré. Il chante avec douceur ou pathétique ; il peut avoir du mordant ; sa puissance et son coloris ne varient certes pas autant que ceux des autres bois, mais son pouvoir expressif possède une gamme suffisamment riche pour exprimer la plainte (Symphonie fantastique, Berlioz, 1830), la sérénité religieuse (mainte aria de Bach), la joie amoureuse (déclaration d'amour d'Holoferne dans Juditha triumphans, Vivaldi, 1716), sans parler du caractère agreste et pastoral exploité à satiété. En musique de chambre, le timbre du hautbois s'impose par sa fraîcheur incisive, et l'instrument sait être le « soprano mélancolique » de l'orchestre. Les hautbois furent introduits à l'Opéra dès sa fondation (pastorale de Pomone, Robert Cambert, 1671). Les concertos sont innombrables. Beaucoup de musiciens seraient à citer, tels, en France, Jean-Baptiste Loeillet, Michel Blavet, Jean Hotteterre ; en Italie, Giovanni Valentini, Tomaso Albinoni, Benedetto Marcello, Domenico Cimarosa, Luigi Boccherini ; en Allemagne, Ernst Eichner, Karl Ditters von Dittersdorf... Et mentionnons Francesco Biscogli (xviiie s.) dont le surprenant concerto pour hautbois, trompette et basson est « hérissé des difficultés les plus redoutables » (J.-F. Paillard). Avec la trompette, le hautbois est l'instrument baroque par excellence ; à l'époque classique (Mozart, Haydn, Beethoven) et romantique, la clarinette et le cor tendent à le remplacer dans la faveur des compositeurs (cf. cependant le hautbois lié au personnage de Leonore dans Fidelio). Rimski-Korsakov a usé de la sourdine sur le hautbois (par exemple, dans Kachtchei l'Immortel). Aux cuivres en sourdine, le hautbois solo se marie agréablement (Honegger, Première Symphonie). Dans la Pastorale de la Petite Suite pour orchestre (op. 39), Albert Roussel confie à l'instrument un solo de vingt-trois mesures, souple et nerveux à la fois. « Le hautbois exprime presque tout ce que l'on peut souhaiter ; seuls, les accents épiques du trombone, de la trompette ou du second registre de la clarinette lui restent interdits » (C. Koechlin). Depuis 1930, avec Britten, Gordon Jacob, Vaughan Williams, Berio, Holliger, Maderna, Carter, on assiste à une véritable renaissance du hautbois.

Le hautbois d'amour en la apparut en France vers 1720. Les obligati dramatiques de Jean-Sébastien Bach l'ont rendu justement célèbre (Cantates, Messe en si, Passion selon saint Matthieu, Oratorio de Noël, Magnificat) et Telemann écrivit pour lui un concerto de valeur. Richard Strauss (Symphonie domestique), André Gédalge (Troisième Symphonie), Charles Koechlin (Deux Sonatines), Ravel (Boléro) ont fait appel à lui.

Le cor anglais est un hautbois alto (en fa). Son nom viendrait de la corruption de la dénomination qu'il tenait de sa forme : « corps anglé ». C'est pratiquement le corno da caccia de Bach. Il a connu une certaine vogue après la seconde moitié du xixe siècle. Il suffit de rappeler Schumann (Manfred et le cor anglais nostalgique), Berlioz (Carnaval romain), Wagner (Tristan et Isolde), Ravel (Daphnis et Chloé). Allié à la flûte, il possède un timbre aérien et vaporeux inimitable (La Reine Mab, ou la Fée des songes, 4e partie de Roméo et Juliette, Berlioz). Stravinski en a tiré des effets de dureté inattendus dans Petrouchka. Rimski-Korsakov indique parfois la sourdine (Pan Voyévode, no 1 ; Légende de la cité invisible de Kitej, no 355).

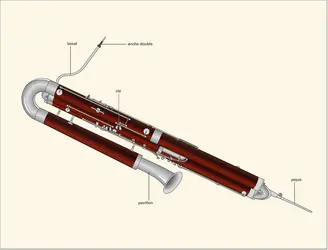

Le basson fut inventé, selon certains, par le chanoine Afranio degli Albonesi, en 1539. Mais d'autres estiment qu'il était déjà connu au xve siècle. Au début du xviie, en Allemagne, Sigismond Scheltzer lui impose sa forme sous le nom de dulcine (Dulcian). Praetorius ne cite pas moins de cinq bassons (diskant-fagott, piccolo-fagott, chorist-fagott, quart-fagott et quint-fagott). Actuellement, le basson a 1,37 m de haut et développe 2,60 m de longueur.

Rimski-Korsakov dit le basson « sénile et fourbe en majeur, souffrant et triste en mineur » ! Dans le grave et staccato, il est indéniablement comique. Vivaldi, qui fut le premier à publier des concertos pour flûte, a composé aussi les premiers concertos pour basson et personne n'en a écrit autant que lui : trente-huit ! Mozart confie au basson des solos de virtuosité (Ouverture des Noces de Figaro). Dans la musique de chambre, l'instrument tient la basse du trio d'anches ordinaire (hautbois, clarinette), du quatuor (flûte, hautbois, clarinette), etc. Dans le champ étendu des septuors, octuors, nonettes, dixtuors... pour instruments à vent, ce rôle de basse délicate et claire n'est supprimé ni par les saxophones basses ni par les clarinettes basses. Le quatuor de bassons est plus rare (Prokofiev). À l'orchestre, le basson atteint de mystérieux pianissimos, où il se marie très heureusement avec la clarinette. Mendelssohn (nocturne du Songe d'une nuit d'été) l'utilise habilement pour soutenir un solo de cor. Il peut être sinistre dans le grave (marche au supplice de la Fantastique), drôle et narquois (Pierre et le Loup, Prokofiev), grotesque et bouffon (danse chinoise de Casse-Noisette, Tchaïkovski). Stravinski l'emploie pour ainsi dire à la place d'un premier trombone dans le Chant du rossignol, au-dessus des trombones et des tubas. Alfredo Casella et Virgilio Mortari soulignent son aspect dramatique dans l'Octuor pour instruments à vent du même Stravinski. Koechlin en fait un humoriste (Suite pour basson et orchestre) et Mozart un goguenard (air de Leporello dans Don Giovanni) ou un poète (mouvement lent du Concerto pour basson, 1774).

Le contrebasson (près de 6 m de long) est connu notamment de Haendel (Alexander's Feast), Mozart (Requiem), Haydn (La Création), Mendelssohn (qui l'ajoute au serpent dans le choral Eine feste Burg de la Reformation Symphonie, œuvre où l'importance des vents est capitale : jusqu'à neuf voix de bois, six de cuivres dans l'andante con moto) ; Brahms et Wagner l'utilisent assez souvent. Paul Dukas (L'Apprenti sorcier), Ottorino Respighi (Les Pins de Rome), Ravel (Ma Mère l'oye) lui ont ménagé une place originale.

Mentionnons la famille des sarrusophones (du nom de l'inventeur, milieu du xixe s.). Ce sont des instruments de cuivre, à corps conique et à anche double. Il en existe de huit tailles différentes, que l'on employa surtout dans les harmonies.

Les anches simples

Les clarinettes

Vers 1690, Johann Christoph Denner (1655-1707), facteur d'instruments à Nuremberg, améliorant l'ancien chalumeau français à huit trous, inventa la clarinette (deux clés, bec, pavillon) dont la sonorité rappelait celle de la trompette aiguë d'alors, le clarino. On distingue aujourd'hui trois registres sonores principaux de la clarinette : le chalumeau (grave), le médium et le clairon (aigu). D'après François-Auguste Gevaert (1828-1908), J. Faber, maître de chapelle à Anvers, utilisa cet instrument dans une messe (1720). Mais Marc Pincherle et Walter Kolneder estiment que, dès 1716, Vivaldi, toujours à l'affût des nouveautés instrumentales, l'employa pour doubler les hautbois (deux concertos de Turin). Vers 1747, Johann Melchior Molter (env. 1695-1765) lui dédie quatre concertos. Les musiciens de Mannheim l'adoptent, ainsi qu'en France l'orchestre de La Pouplinière. Rameau s'en sert dans Zoroastre (1749), dans Acanthe et Céphise (1751). Mais les premiers chefs-d'œuvre incontestables sont le fait de Mozart : Concerto en la majeur (K. 622), Quintette en la (deux violons, alto, violoncelle, K. 581), Trio en mi bémol (alto, piano, K. 498). Jean-Victor Hocquart écrit à ce propos : « Aucune possibilité n'a été négligée de ce timbre à la fois vibrant et serein, volubile et étale, sensuel et désincarné, chaud et éthéré, mordant et, dans le grave, ligneux et abyssal [...]. L'ambiguïté de la nostalgie mozartienne n'a jamais eu tant de profonde duplicité. » À côté des pages de Weber (un concertino, deux concertos), les quatre concertos de Louis Spohr (1784-1859) et les quinze de Michel Yost (env. 1754-1786), le fondateur de l'école française de clarinette, sacrifient à la virtuosité aux dépens de la profondeur. À l'orchestre, François-Joseph Gossec emploie deux clarinettes dans sa Messe des morts de 1760 (introduzione ; « orchestre éloigné » du Tuba mirum ; dans le chorus Te decet, les clarinettes doublent le soprano et l'alto solistes). On évoquera pour son intensité dramatique l'emploi de l'instrument dans l'ouverture du Freischütz. En fait, depuis Beethoven, « il est peu de symphonies ou d'œuvres dramatiques où elle ne joue pas en solo » (G. Gourdet). Citons un seul exemple caractéristique de son intervention, si brève soit-elle : la réponse de la clarinette dans le premier mouvement du Concerto pour piano en mi bémol de Liszt (mes. 54-56). En musique de chambre, elle joue dans de multiples formations : ainsi, en duo (trois Duos pour clarinette et basson, Beethoven ; trois Phantasiestücke pour clarinette et piano, Schumann ; quatre Pièces pour clarinette et piano, Berg ; L'Estampe du Ier Livre des Divertissements français pour clarinette et harpe, Georges Migot ; Récit et impromptu pour clarinette et piano, Henri Dutilleux), en trio (deux Concertstück pour clarinette, cor de basset et piano, Mendelssohn, op. 113 et 114), etc. On citera encore les Trois Pièces pour sextuor de clarinettes de Raymond Loucheur, la Rhapsodie pour clarinette et orchestre de Debussy, le Divertissement, op. 6, de Roussel (1906, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano).

Quant à son emploi dans le jazz, elle fit partie (clarinette soprano en si bémol) dès l'origine (1895) des petits orchestres de New Orleans. Parmi les virtuoses, citons Sidney Bechet, Barney Bigard, Jimmy Noone, Johnny Dodds, Woody Herman, Benny Goodman (ce dernier, également clarinettiste « classique » de valeur).

Le cor de basset est une sorte de clarinette alto (en fa). On sait la prédilection de Mozart pour lui (Requiem, La Flûte enchantée, Adagio pour deux clarinettes et cor de basset, K. 411, et le célèbre duo pour cor de basset et mezzo soprano de la Clémence de Titus). Mendelssohn (op. cit.), Jules Massenet (Le Cid), Richard Strauss (Rosenkavalier) l'employèrent avec bonheur.

La petite clarinette en mi bémol fut peu utilisée au xixe siècle (Berlioz en fait un emploi parodique dans la Fantastique). La clarinette basse fut introduite à l'orchestre par Meyerbeer (Les Huguenots, 1836). Stravinski dans Le Sacre du Printemps tire de ces deux clarinettes un effet inoubliable : piccolo et basse jouent à l'unisson à deux octaves de distance et sur des trilles de flûtes ! Schönberg utilise même le Flatterzunge (technique de trémolo empruntée à la flûte) à la clarinette basse (Pierrot lunaire). Vincent d'Indy (Fervaal), Saint-Saëns (Hélène), Schönberg (Orchesterstücke) ont employé la clarinette contrebasse en si bémol (2,76 m).

Les saxophones

Vers 1840, Adolphe Sax (1814-1894) fabriqua le premier instrument à anche simple et tuyau conique. Toute une famille s'ensuivit, du sopranino à la contrebasse (sept instruments). Koechlin évoque les « sonorités de velours brillant ou sombre » du saxophone alto (en mi bémol), le plus employé en musique classique. Le ténor (si bémol) est très utilisé par les jazzmen. Dès l'apparition de l'instrument, Ambroise Thomas, Rossini, Meyerbeer, Berlioz, Auber et Halévy s'en enthousiasmèrent, mais peu de compositeurs écrivirent pour lui (Ambroise Thomas, Hamlet, 1868 ; Bizet, L'Arlésienne, 1872 ; Massenet, Werther, 1892 – avant Gustave Charpentier, Vincent d'Indy, Richard Strauss, aux environs de 1900). Parmi les premiers à écrire un concerto pour saxophone, citons Alexandre Glazounov (1935), Jean Rivier, Jacques Ibert. En musique de chambre, on peut retenir la Ballade de Henri Tomasi (saxophone et piano), l'Introduction et variations sur une ronde populaire (quatuor de saxophones) de Gabriel Pierné. Alphonse Stallaert a écrit un Quintette pour saxophone et quatuor à cordes (1920). Le saxophone soprano (en si bémol) figure dans le Boléro (Ravel). Dans An American in Paris, George Gershwin se sert avec talent de trois saxophones en accord pour soutenir un solo de trompette. On note un judicieux emploi du contralto en mi bémol par Goffredo Petrassi dans sa Partita. « C'est en fait à un artiste français, Marcel Mule, qu'après Sax le saxophone doit le plus. C'est lui qui, le premier, en utilisa les ressources sur un plan hautement artistique et le révéla sous un aspect d'une indiscutable noblesse, portant à l'accusation d'inaptitude à l'art, trop souvent formulée contre l'instrument en raison de son utilisation dans la musique populaire, le plus indiscutable démenti » (G. Gourdet).

Des artistes de jazz, on se contentera de citer les altistes Johnny Hodges, Charlie Parker, Eric Dolphy, Ornette Coleman, Anthony Braxton et les ténors Coleman Hawkins, Lester Young, Stan Getz, Sonny Rollins, John Coltrane, Archie Shepp.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre-Paul LACAS : psychanalyste, membre de la Société de psychanalyse freudienne, musicologue, président de l'Association française de défense de l'orgue ancien

Classification

Médias

Autres références

-

ACCORDÉON, en bref

- Écrit par Eugène LLEDO

- 1 065 mots

- 4 médias

L'accordéon est un instrument à vent à anches dites libres car ces fines lamelles métalliques qui produisent des sons lorsqu'un flux d'air les excite ne vibrent pas contre un support, comme c'est le cas, par exemple, pour la clarinette et son anche dite battante.

L'instrument,...

-

ACCORDÉON

- Écrit par Anne PENESCO

- 385 mots

- 2 médias

Instrument à vent, à anches libres métalliques ; la ventilation alternée y est produite par un soufflet à main permettant de contrôler constamment la pression d'air. Parmi les nombreux instruments, aujourd'hui disparus, qui utilisèrent le principe de l'anche libre métallique...

-

ANCHE

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 184 mots

Terme de facture instrumentale. Lamelle de roseau, de métal ou de matière plastique qu'on place à l'embouchure de tuyaux sonores et dont les vibrations produisent un son d'autant plus élevé que sa longueur est plus faible et ses battements plus fréquents. On distingue les anches libres (qui vibrent...

-

AULOS

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 290 mots

Dans la musique grecque antique, l'aulos désigne un tuyau à anche simple ou double joué par paire (auloi) au cours de la période classique. Après la dite période, il a été joué seul. Il a donné naissance à la tibia romaine. Sous des noms variés, il a été le principal instrument de...

- Afficher les 61 références

Voir aussi