IONOSPHÈRE

Article modifié le

Moyens expérimentaux

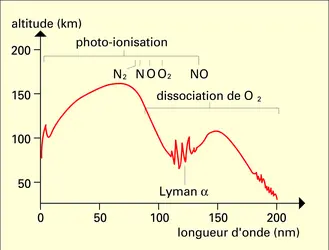

Les méthodes radioélectriques qui ont été déterminantes dans la « découverte » de l'ionosphère continuent à jouer un rôle fondamental dans l'étude de la répartition de l'ionisation, de ses variations et de ses anomalies. Leur principe est le suivant : des caractéristiques d'une onde qui s'est propagée dans le milieu et y a subi des modifications, on déduit les propriétés du plasma ionosphérique. D'autres techniques plus directes existent également ; ce sont, en particulier, les mesures effectuées à l'aide de sondes embarquées à bord d'engins spatiaux (fusées, satellites terrestres et sondes planétaires). Sans vouloir faire un tableau exhaustif de toutes les méthodes, il est utile d'en citer quelques-unes.

Les ionosondes

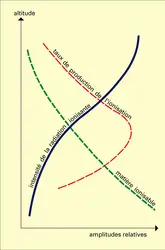

Un signal radioélectrique de fréquence f émis verticalement à partir du sol peut pénétrer dans l'ionosphère. À cause du champ magnétique terrestre qui rend le milieu ionisé anisotrope, le signal se décompose en deux modes appelés ordinaire et extraordinaire. Chacun de ces modes peut se propager jusqu'à une certaine altitude au-delà de laquelle, la concentration électronique augmentant avec l'altitude, la propagation devient impossible et où il y a réflexion de l'onde. Le niveau de réflexion est celui où l'indice de réfraction du milieu est nul. La théorie d'Appleton et Hartree montre que, pour chacun des modes, l'indice de réfraction dépend de la densité des électrons libres. Pour le mode ordinaire, la réflexion a lieu lorsque la fréquence de l'onde est égale à la « fréquence de plasma », dont le carré est proportionnel à la densité électronique. Pour le mode extraordinaire, la réflexion a lieu lorsque la fréquence de l'onde est égale à une fonction de la fréquence de plasma et de la fréquence de giration des électrons dans le champ magnétique terrestre.

Si l'émetteur envoie des impulsions brèves, il est possible de déterminer le délai séparant l'émission de l'impulsion de la réception de l'écho réfléchi par l'ionosphère, cela pour chacun des deux modes. Ce délai dépend non seulement de la fréquence, mais aussi des caractéristiques des couches ionosphériques traversées, en particulier de la distribution verticale de l'ionisation. Par un balayage en fréquence, on obtient ainsi deux courbes représentant le délai de propagation t de chacun des modes en fonction de la fréquence. C'est un ionogramme. Pratiquement, l'axe des ordonnées est gradué non en temps, mais en hauteur virtuelle h′, égale à l'altitude à laquelle se serait réfléchie une onde se propageant à la vitesse c de la lumière dans le vide : h′ = ct/2 ; la hauteur virtuelle est donc toujours supérieure à la hauteur réelle de réflexion d'une onde de même fréquence. La gamme des fréquences utilisées va de quelques centaines de kilohertz à environ 20 mégahertz. Des méthodes de calcul numérique permettent de restituer, à partir d'un ionogramme, la distribution réelle de l'ionisation.

Cette technique ne permet d'obtenir des informations que dans les régions où la densité électronique croît en fonction de l'altitude. En effet, quand la densité décroît, les ondes se sont déjà réfléchies à une altitude inférieure. En particulier, il est impossible, à partir du sol, d'étudier la répartition de l'ionisation au-delà du maximum de la couche F. On utilise alors des satellites sondeurs qui explorent l'ionosphère de la même façon mais en contrebas.

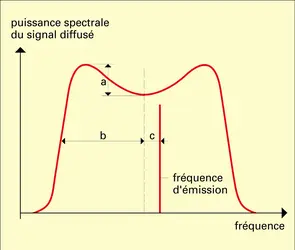

La diffusion Thomson

Une onde électromagnétique de haute fréquence (supérieure aux fréquences pouvant être réfléchies par l'ionosphère) se propageant dans un milieu ionisé subit une diffusion par les fluctuations de la densité électronique. Le spectre de fréquence de l'onde diffusée est centré sur la fréquence de l'onde incidente. Il dépend de la densité électronique, de la composition ionique, des températures électronique et ionique, des fréquences de collisions entre différents types de particules, de la vitesse d'ensemble du plasma. Tous ces paramètres peuvent être déterminés par un traitement approprié des spectres obtenus. C'est pour cette raison, la mesure simultanée d'un grand nombre de paramètres ionosphériques, que la diffusion Thomson, ou diffusion incohérente, est devenue un des moyens les plus puissants d'étude de l'ionosphère.

La puissance diffusée n'est qu'une infime fraction de la puissance émise. C'est ce qui explique l'importance des moyens à mettre en œuvre pour réaliser un sondeur à diffusion. À titre d'exemple, pour une puissance de 140 kW émise à Saint-Santin-de-Maurs (Cantal) avec une antenne de dimensions utiles 20 m × 100 m, le signal reçu à Nançay (Cher) à l'aide du radiotélescope (antenne 35 m × 200 m) est de l'ordre de 10-18 à 10-17 W, ce qui, compte tenu de la bande de fréquence dans laquelle cette puissance est répartie, est du même ordre que le bruit thermique d'une résistance qui serait portée à quelques kelvins.

Sondes embarquées à bord d'engins spatiaux

Les sondes sont destinées à faire des mesures in situ au voisinage immédiat de l'engin spatial sur lequel elles sont embarquées. Il en existe une grande variété suivant les paramètres à mesurer. La densité électronique peut être déterminée à l'aide de sondes de Langmuir dans lesquelles on mesure la caractéristique courant-tension d'une électrode immergée dans le plasma. Les spectromètres de masse permettent de déterminer la composition et la température ioniques ainsi que la vitesse d'ensemble des ions. Le champ électrique peut être déterminé à l'aide de sondes dipolaires mesurant la différence de potentiel entre deux électrodes portées par des bras montés sur l'engin spatial. Bien entendu, cette liste n'est pas limitative et de nombreuses autres techniques permettent de déterminer ces mêmes paramètres ou d'autres.

Un important problème est celui de la perturbation des mesures par l'engin spatial lui-même. Ces perturbations sont de plusieurs types : effet de vitesse de l'engin créant un sillage dans lequel le plasma est fortement perturbé ; création d'une « gaine » d'ions tout autour de l'engin métallique, pollution du milieu par des gaz résiduels (dégazage des appareils, résidus de combustion de la fusée).

Il est intéressant de remarquer que les moyens d'étude à partir du sol et les moyens spatiaux, s'ils mesurent souvent les mêmes paramètres, restent cependant complémentaires. En effet, alors qu'une expérience au sol ne peut guère permettre l'étude des variations spatiales d'un phénomène (à moins de disposer d'un réseau important de stations), elle est très bien adaptée aux études temporelles ; les études par satellites présentent l'avantage inverse et permettent une bonne étude des variations spatiales. Cependant, lorsque l'échelle de temps des phénomènes est courte, la distinction entre variations spatiale et temporelle est quelquefois difficile pour des mesures effectuées à bord de satellites. Quant aux mesures à bord de fusées, elles sont commodes pour obtenir des distributions suivant un axe vertical.

Les mesures à bord de satellites ne sont possibles que dans la région F et au-delà. En ce qui concerne les régions D et E, la durée de vie d'un satellite serait trop courte et l'engin, freiné par l'atmosphère, serait très rapidement détruit.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude CERISIER : professeur à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AÉRONOMIE

- Écrit par Gaston KOCKARTS

- 4 158 mots

- 11 médias

...jusqu'aux environs de 100 km. Dans l'hémisphère Sud, les sens de rotation sont inversés. Au-dessus de 100 km, le rayonnement solaire ultraviolet a formé l' ionosphère constituée d'électrons et d'ions positifs qui sont toujours en quantité inférieure au millième des concentrations des espèces neutres. Malgré... -

APPLETON EDWARD VICTOR (1892-1965)

- Écrit par Bernard PIRE

- 428 mots

Né le 6 septembre 1892 à Bradford (Grande-Bretagne), Edward Victor Appleton fit ses études supérieures à l'université de Cambridge, où il eut John Joseph Thomson et Ernest Rutherford pour professeurs. Après une interruption due à la Première Guerre mondiale, il entreprit des recherches...

-

ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 817 mots

- 7 médias

...comporte assez peu de particules ionisées, entre 60 et 400 kilomètres d’altitude on observe une couche abondante d’ions positifs et d'électrons libres, l'ionosphère. Ces particules sont produites par ionisation lorsque des molécules d’azote et des atomes d’oxygène absorbent des radiations de très... -

AURORE POLAIRE

- Écrit par Jean-Jacques BERTHELIER

- 5 523 mots

- 4 médias

...meilleure connaissance des aurores et montrera surtout qu'elles ne sont que la signature des phénomènes qui affectent l'ensemble de la magnétosphère et de l' ionosphère terrestres. Il est devenu évident que la coordination des efforts n'est pas seulement nécessaire pour les observations au sol, mais s'avère... - Afficher les 14 références

Voir aussi

- IONS

- ONDES RADIOÉLECTRIQUES ou ONDES HERTZIENNES

- PROPAGATION DES ONDES

- IONISATION

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- SATELLITES ARTIFICIELS

- ÉCHANGE DE CHARGE

- ATTACHEMENT RADIATIF

- DÉTACHEMENT PAR CHOC

- PLASMAS

- RECOMBINAISON, physique

- PHOTO-IONISATION

- IONISÉS MILIEUX

- CHAPMAN SYDNEY (1888-1970)

- IONOSONDES

- OXYGÈNE ATMOSPHÉRIQUE

- ORAGES MAGNÉTIQUES ou TEMPÊTES MAGNÉTIQUES

- RÉFLEXION, physique

- ATMOSPHÈRE, chimie

- THOMSON DIFFUSION

- DENSITÉ ÉLECTRONIQUE

- ÉLECTROJET, géophysique

- POTENTIEL D'IONISATION