IRAK-IRAN (GUERRE)

Article modifié le

Huit années de guerre

En septembre 1980, le président Saddam Hussein estime que l'Irak a une mission urgente à remplir : affirmer la puissance arabe, voire la prépondérance arabe, dans le Golfe. Sans doute, cette idée flatte-t-elle sa volonté de puissance ; elle n'en correspond pas moins, pour l'arabisme, à une nécessité réelle et pressante, même si elle n'est pas alors clairement exprimée, à laquelle seul l'Irak semble en mesure de pourvoir. En lançant d'emblée, le 22 septembre 1980, une offensive massive, le chef de l'État irakien entend répondre aux dernières actions iraniennes, qu'il considère comme des provocations. Sans doute espère-t-il, de la sorte, assurer rapidement à l'Irak les avantages territoriaux et privilèges maritimes auxquels il a dû renoncer cinq ans plus tôt à Alger. Mais, abusé aussi par les opposants iraniens de l'extérieur, sous-estime-t-il les capacités de résistance de son adversaire. Il pense que l'appareil militaire iranien a été gravement désorganisé et ses cadres démoralisés par les épurations républicaines. Il ne fait pas suffisamment entrer en ligne de compte l'enthousiasme révolutionnaire, l'attachement passionné des chiites à l'islam, le sentiment patriotique iranien, la dévotion absolue et l'esprit de sacrifice inspirés par le charisme de l'ayatollah Khomeyni.

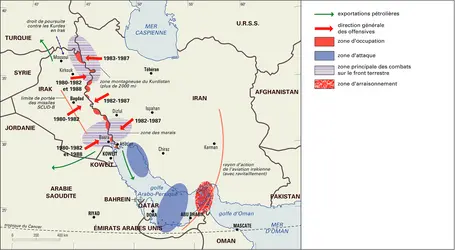

Les offensives

Dans leur élan initial (sept.-nov. 1980), les troupes irakiennes, qui se sont déjà assuré de quelques positions frontalières (9-10 sept.) au centre, prennent des gages territoriaux (22-29 sept.) au nord, au centre encore (Kasr el-Chirine et Mehran) et dans le Sud (autour de Khorramchahr et d'Abadan). Le 28 septembre, une première résolution des Nations unies demande l'arrêt des combats. L'offensive irakienne s'arrête dans la première semaine d'octobre : la ville d'Abadan est investie, Khorramchahr tombe le 24 octobre mais Susangerd, prise puis abandonnée, et Ahwaz résistent. À la fin de novembre 1980, les Irakiens ont atteint l'essentiel des objectifs militaires fixés par le pouvoir politique, lequel, en partie influencé par les Arabes du Golfe, décide de ne pas porter la guerre plus loin à l'intérieur de l'Iran, de renoncer à se saisir de points stratégiques (Ahwaz, Dezful). Ces succès militaires s'accompagnent cependant d'un échec politique : le régime de Téhéran non seulement tient bon mais se prépare déjà à la contre-offensive. De décembre 1980 à décembre 1981, les positions sur le terrain sont pratiquement inchangées, tandis que les diverses médiations (pays islamiques et non alignés) échouent du fait même que les Iraniens refusent les propositions de négociation irakiennes tant que leur territoire sera occupé. À la fin de 1981, l'armée iranienne réussit sa première contre-offensive : la poche d'Abadan est évacuée (28 sept.), Bostan est libérée (8 déc.). Ce sursaut iranien annonce les grandes contre-offensives du printemps, à partir de la mi-mars 1982 : dans le centre, après les opérations Fatimah, Fath (victoire), Fath E Borzorg (grande victoire), Fath Ol Mobine (victoire évidente), le IVe corps d'armée irakien doit se retirer sur la frontière internationale, abandonnant plusieurs milliers de prisonniers. Puis, développant leur poussée dans la partie la plus méridionale du front, les forces iraniennes finissent par reconquérir, sur le IIIe corps d'armée irakien, la totalité du Khouzistan, libérant Khorramchahr (24 mai 1982) et menaçant même la ville irakienne de Bassorah. Au début du mois de juin, l'armée de Téhéran se trouve, dans le Sud, à la frontière internationale, cependant que, dans le Nord entre Mehran et Penjwin, l'armée irakienne conserve toujours, en Iran, des positions avantageuses tenues par les Ier et IIe corps d'armée. Le 10 juin, Bagdad décide d'observer unilatéralement un cessez-le-feu, ignoré de Téhéran, dans tous les secteurs. Entre le 20 et le 30 juin, les troupes irakiennes se retirent presque complètement du territoire iranien, sur ordre du président Saddam Hussein. Alors que, le 12 juillet, le Conseil de sécurité vote à l'unanimité une résolution demandant aux deux belligérants d'observer un cessez-le-feu – résolution acceptée par Bagdad –, les forces iraniennes accentuent leurs pressions, pénétrant même, en certains points du front, en Irak. Mais l'armée irakienne résiste finalement à cette poussée et entreprend de consolider son dispositif défensif à hauteur de la frontière internationale. Commence alors une autre phase du conflit, la guerre d'usure, au cours de laquelle l'Iran va multiplier ses offensives du Nord au Sud, sans marquer d'avantages décisifs sur le terrain.

Les contre-offensives

À partir de juillet 1982, c'est l'Iran, et non plus l'Irak, qui fait désormais figure d'agresseur. La guerre prend une dimension nouvelle, économique. Le blocus de l'île de Kharg, dans le Golfe, où se trouve le principal terminal pétrolier iranien, est décrété par Bagdad tandis que Téhéran menace de fermer le détroit d'Ormuz. En octobre 1982, le président Saddam Hussein dit renoncer, contre un cessez-le-feu, à ses revendications sur le Chatt al-Arab. L'ayatollah Khomeyni réplique en posant comme condition préalable que l'agresseur (selon lui, l'Irak) soit désigné et condamné par la communauté internationale et verse des dommages de guerre. L'année 1983 connaît la série des offensives « Aurore », lancées par les Iraniens. Leur bilan, très lourd au niveau des pertes humaines, est maigre pour les assaillants. On annonce, à Téhéran, que l'offensive générale finale aura lieu en 1984. Les batailles se font, en effet, plus brutales : les îles Majnoun, dans les marais du Chatt al-Arab, qui renferment d'importantes réserves pétrolières, sont occupées (févr.-mars). Bagdad est accusée d'avoir recours à l'arme chimique pour enrayer, dans le Sud, l'avance iranienne en direction de Bassorah, menacée d'être isolée du reste du pays. L'escalade se poursuit : l'Irak, quelque peu bousculé sur le front terrestre, riposte en engageant la « guerre des villes » (avril) puis la « guerre des pétroliers » (attaque d'un bâtiment saoudien). Plus de cinq cents navires de commerce seront ainsi attaqués dans le Golfe jusqu'en juillet 1988. Aucun répit n'intervient en 1985, année dominée par l'utilisation de l'arme aérienne. Le bombardement des villes iraniennes reprend, après une trêve de six mois, ce qui amène une réplique par des tirs de missiles sur Bagdad (mars à juillet). Une mission de conciliation, conduite par le secrétaire général des Nations unies, Javier Perez de Cuellar (avr.), n'a pas plus de succès que les précédentes. Le terminal de Kharg est pratiquement paralysé sous l'effet des attaques de l'aviation irakienne. Le front terrestre se réanime brutalement en 1986. Les forces iraniennes enregistrent quelques succès marquants, particulièrement dans le Sud, où elles se saisissent de la péninsule de Fao (févr.) – ce qui les met aux portes du Koweït – mais aussi dans le Nord avec la prise de plusieurs hauteurs stratégiques dans le Kurdistan. La résolution 582 du Conseil de sécurité (févr.), appelant à l'arrêt des combats, n'est pas davantage entendue des Iraniens que l'appel lancé (août) par le président Saddam Hussein. La « guerre des pétroliers » et celle « des villes » ne connaissent que de rares répits tout au long de l'année 1986, laquelle se termine sur la révélation du scandale de l'« Irangate » (fourniture clandestine d'armes par les États-Unis à l'Iran contre la libération d'otages américains au Liban).

L'internationalisation

Les coups de boutoir iraniens successifs – à défaut de la grande offensive générale régulièrement annoncée mais jamais tentée – n'ont pas fait la décision malgré les immenses sacrifices consentis et quelques percées intéressantes. L'Irak résiste, particulièrement dans la région de Bassorah, objet de nouveaux assauts en janvier 1987. À ce moment-là, la guerre va prendre, encore, une autre dimension. Le Koweït, dont les pétroliers sont l'objet d'actions de représailles iraniennes, du fait de l'aide apportée par l'Émirat à l'Irak, envisage de demander une protection internationale pour sa flotte. L'Union soviétique, dont la diplomatie a pratiqué, jusque-là, un subtil équilibre entre les deux adversaires tout en fournissant à l'Irak les armes dont il a besoin, semble disposée à répondre favorablement. Les États-Unis le font en mars et, après l'incident du 17 mai 1987 – au cours duquel une de leurs frégates, le Stark, est touchée (méprise ?) par un missile tiré par un avion irakien – décident d'appliquer leur plan de protection au Koweït : onze de ses pétroliers passent sous pavillon américain, bénéficiant ainsi de la protection d'une flottille américaine rendue sur place. Au moment où, le 20 juillet 1987, le Conseil de sécurité vote unanimement la résolution 598, le conflit du Golfe s'internationalise. Les pays occidentaux déploient dans le Golfe et ses approches (mer d'Oman, océan Indien) des forces aéronavales pour y assurer la sécurité des communications maritimes. Dès lors, les incidents entre ces forces, surtout celles des États-Unis, et la marine iranienne, qui mouille des mines et procède à des attaques ciblées de bateaux (sept.-oct.), vont se multiplier. On comptera, en 1987, 176 bâtiments attaqués dans les eaux du Golfe. L'Iran est plus isolé que jamais : les relations diplomatiques avec la France sont rompues (juill.), celles avec l'Arabie Saoudite très gravement compromises (elles seront rompues plus tard, le 26 avril 1988) après les incidents sanglants de La Mecque (31 juill.). L'escalade se poursuit, alimentant, à partir de février 1988, tous les fronts, terrestre, aérien et maritime.

La « guerre des villes » ou des « capitales » donne lieu à une utilisation massive de missiles sol-sol, faisant plusieurs milliers de victimes civiles. L'Iran, dont on attend une offensive dans le Sud, attaque dans le Nord et s'y empare de la ville kurde de Halabja (mars), accusant l'armée irakienne d'avoir de nouveau utilisé des armes chimiques. Dans le Golfe, Américains et Iraniens sont directement aux prises. Comme si les uns et les autres sentaient un dénouement proche, la tension est à son paroxysme. En quelques semaines, les Iraniens subissent, effectivement, une série de revers sur l'ensemble des théâtres d'opérations : Fao leur est reprise (17-18 avr.) ; six de leurs navires sont détruits par la flotte américaine au terme d'un engagement violent (14-19 avr.) ; le secteur de Chalamcheh, à l'est de Bassorah, est réinvesti (25 mai) ; les offensives irakiennes dans le Kurdistan sont victorieuses (14-30 juin) ; Mehran, en territoire iranien, est occupée temporairement à la suite d'un raid de l'Armée de libération nationale de l'Iran de Massoud Radjavi ; les îles Majnoun reviennent aux Irakiens (25-28 juin). Point culminant de cette accélération des événements, le Vincennes, un bâtiment américain, abat par erreur un Airbus iranien, provoquant la mort de ses 290 occupants. À Bagdad, le président Saddam Hussein affirme (17 juill.) que l'Irak veut la paix et n'a pas de visées territoriales. À Téhéran, après un débat houleux au sein des instances dirigeantes, le président du Parlement, l'hodjatoleslam Hachemi Rafsandjani, auquel l'ayatollah Khomeyni a confié la responsabilité de la conduite de la guerre depuis le 2 juin 1988, annonce (18 juill.) que son pays accepte la résolution 598 (1987), c'est-à-dire un cessez-le-feu (instauré le 8 août). Il faudra quelques jours de plus au secrétaire général des Nations unies pour obtenir qu'il devienne effectif et soit contrôlé par une force internationale de « bérets bleus ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe RONDOT : docteur en sociologie politique des relations internationales

Classification

Médias

Autres références

-

AHMADINEJAD MAHMOUD (1956- )

- Écrit par Christian BROMBERGER et Encyclopædia Universalis

- 1 677 mots

Président de la République islamique d'Iran de 2005 à 2013.

Mahmoud Ahmadinejad est né le 28 octobre 1956 à Aradan, une bourgade proche de Garmsar, à une centaine de kilomètres au sud-est de Téhéran. Il est le quatrième enfant d'une famille modeste (son père est forgeron) qui migre vers...

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Les grands conflits sont l'occasion de dépenses colossales. Laguerre Irak-Iran a été ruineuse pour Bagdad. Pour Téhéran, cette guerre a fait 500 000 victimes et plus d'un million de blessés. Les dommages économiques sont évalués à 871 milliards de dollars, soixante villes et quatre mille villages... -

CHAṬṬ AL-‘ARAB ou SHAṬṬ AL-‘ARAB

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 348 mots

Exutoire commun du Tigre et de l'Euphrate, le Chaṭṭ al-‘Arab, long de 200 kilomètres entre al-Qurnah et le golfe Persique, reçoit sur sa rive gauche le Kārūn qui descend des montagnes d'Iran. Bordé d'un liseré de palmeraies, il constitue sur une partie de sa rive orientale la frontière...

-

ENFANTS SOLDATS

- Écrit par Rosalie AZAR

- 3 422 mots

L'Iran de l'ayatollah Khomeyni et le conflit Iran-Irak apportent un autre exemple d'une idéologie révolutionnaire aboutissant à recruter des enfants pour la guerre. Dans les manuels scolaires iraniens des années 1980, toute l'instruction est mise au service de la propagande. Les ... - Afficher les 18 références

Voir aussi