ISLAM (La civilisation islamique) Les mathématiques et les autres sciences

Article modifié le

Les sciences « naturelles »

Les sciences « naturelles » comprennent la physique proprement dite, entendue au sens aristotélicien, et un certain nombre de disciplines qui s'y rattachent. On laissera de côté cette « physique », qui dépend de la philosophie, pour ne traiter ici avec quelque détail que des deux sciences qui ont été particulièrement étudiées par les savants musulmans : la médecine et l'alchimie.

La médecine

Quand les musulmans parurent sur la scène du monde, la médecine avait déjà parcouru une longue période de son histoire avec Hippocrate, Galien et Dioscoride et avec les médecins de l'école d'Alexandrie, pour venir se concentrer au vie siècle à Gondēshāpūr (en arabe : Djundīsābūr). Cette ville du sud-ouest de la Perse avait accueilli tour à tour les Nestoriens de l'école d'Édesse, lorsque celle-ci fut fermée en 489, et les philosophes néo-platoniciens de l'école d'Athènes, qui fut fermée elle-même en 529 par Justinien. Les premiers apportèrent avec eux leurs traductions en syriaque des textes grecs et, bientôt, la ville connut un essor intellectuel remarquable. Sous le règne de Chosroès Anūsharwān – le Qiṣra des chroniques arabes –, l'école parvint à son apogée. Grecs, juifs, chrétiens, Syriens, hindous et Persans s'y côtoyaient dans un admirable esprit de tolérance. Gondēshāpūr devint un centre médical de première importance, avec des hôpitaux où non seulement on prodiguait des soins aux malades, mais où l'on assurait également un enseignement théorique et pratique de la médecine.

En 638, la ville fut prise par les Arabes, dont la langue y était probablement déjà connue et parlée, tant donné la proximité de la ville de Hira. En tout cas, très tôt après la conquête, des médecins devaient parler l'arabe puisque, selon Ibn Abī Uṣaybi‘a, le célèbre historien de la médecine chez les Arabes, c'est en cette langue que le médecin Djurdjīs ben Djibrīl de Gondēshāpūr s'adressa au calife Manṣūr lorsqu'il lui rendit visite. La cité connut de véritables dynasties de médecins, qui se transmettaient leur science de père en fils et qui devinrent les maîtres des médecins musulmans.

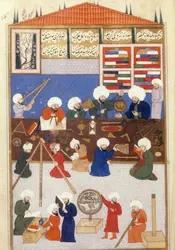

Mais c'est au viiie siècle, à Bagdad, que la médecine prend son essor. En 705, le calife Manṣūr, malade, demanda qu'on lui fît venir le meilleur médecin de son empire. On lui désigna Djurdjīs ben Djibrīl, chef des médecins de Gondēshāpūr, qu'il envoya chercher sur-le-champ. Dès cette époque, la faveur des princes à l'égard de ces cliniciens, et en particulier de la famille des Bukhtīshū‘, ne se démentit pas. C'est ainsi que Djibrīl ben Bukhtīshū‘ demeura au service de Hārūn al-Rashīd pendant vingt-trois ans, puis qu'il s'acquitta de la même fonction auprès d'al-Amīn et enfin d'al-Ma'mūn. Sous la puissante impulsion du calife Ma'mūn s'organisa un intense mouvement de traduction de l'héritage scientifique et philosophique de l'Antiquité, qui représente un des événements culturels les plus importants de l'histoire. Ma'mūn s'appuya en cette entreprise sur un homme de génie, Ḥunayn ben Isḥāq (m. en 873), que le docteur Leclerc, dans sa célèbre Histoire de la médecine arabe, ne craint pas d'appeler « la plus grande figure du ixe siècle ». Originaire d'une tribu chrétienne des environs de Hira, Ḥunayn parvint à maîtriser parfaitement les quatre principales langues de son époque : l'arabe, le persan, le grec et le syriaque. Il apprit également la médecine sous la direction des maîtres chrétiens d'alors. Mieux que quiconque, il était donc préparé pour la tâche immense qu'allait lui confier Ma'mūn. Il accompagna la mission chargée de se rendre à Byzance pour y chercher de bons manuscrits, puis il s'entoura d'une excellente équipe de traducteurs et l'on se mit à l'œuvre. L'activité de Ḥunayn lui-même dépasse l'imagination : il traduisit ou révisa non seulement des œuvres de Platon, d'Aristote, d'Autolycus, de Menelaüs, d'Apollonius de Tyane, d'Alexandre d'Aphrodise, d'Arthémidore, mais également la plupart de celles d'Hippocrate, de Galien et de Dioscoride, les trois auteurs qui sont à la base de toute la science médicale chez les Grecs, et qui le restèrent pour les Arabes. Ces ouvrages devinrent essentiels pour tous ceux qui voulaient apprendre la médecine ; on en fit des résumés, des commentaires, des extraits, et, enrichis par l'expérience des médecins arabes, ils inspireront les grands traités ultérieurs. Mais Ḥunayn, outre cette extraordinaire activité de traducteur, composa lui-même une centaine d'ouvrages dont la majeure partie a trait à la médecine. Il se rendit célèbre dans le Moyen Âge latin principalement par son Ars parva Galeni, connu aussi sous le nom de Isagoge Johannitii. Trois autres de ses livres eurent une influence prépondérante en Orient : les Questions médicales, sorte d'introduction à la médecine générale sous forme de questions et de réponses, selon un procédé cher aux écrivains de cette époque ; les Dix Discours sur l'œil et enfin les Questions sur l'œil.

Cette intense production scientifique, ainsi que la mise en application des principes transmis par les Grecs – enrichis de traditions provenant de l'Iran et des Indes –, ne tarda pas à porter ses fruits. L'art médical se répandit. Les précieux manuscrits parcoururent les vastes contrées de l'empire musulman. Des hôpitaux furent construits et les califes nommèrent à leur tête des médecins éminents, parmi lesquels le plus grand est sans contredit Abū Bakr al-Rāzī (m. en 923), le Rhazès des Latins du Moyen Âge.

Rāzī fut le moins dogmatique de ses confrères, comme le montre le journal de clinique dans lequel il notait soigneusement les progrès d'une maladie et les résultats du traitement. L'œuvre de Rāzī est une véritable encyclopédie, comme ce fut le cas pour la plupart des grands auteurs médiévaux. La liste établie par Bīrūnī mentionne cinquante-six traités médicaux, trente-trois ouvrages consacrés aux sciences de la nature, huit à la logique, dix aux mathématiques, dix-sept à la philosophie, six à la métaphysique, quatorze à la théologie, vingt-deux à la chimie et dix portant sur des sujets variés.

Le plus célèbre des ouvrages médicaux de Rāzī traite de la variole et de la rougeole ; les traductions latines médiévales lui donnent le titre de De variolis et morbilis, ou parfois de Liber de pestilentia. Ce n'est plus une simple démarcation d'Hippocrate ou de Galien, mais un traité original, fondé sur des observations personnelles, patientes et minutieuses, et qui constitue le premier que l'on possède sur les maladies infectieuses. La variole et la rougeole y sont décrites avec précision, avec les symptômes qui les différencient. Dans l'examen de l'évolution de la maladie, Rāzī conseille de prêter grande attention au cœur, au pouls, à la respiration, aux excreta. Il remarque qu'une haute température favorise l'éruption ; il prescrit des mesures pour protéger les yeux, le visage, la bouche et pour éviter de profondes escarres.

On peut citer en deuxième lieu le Kitāb al-ṭibb al-Manṣūrī (en traduction latine Liber medicinalis ad Almansorem), qui est une encyclopédie de médecine pratique composée de dix traités, selon un plan dépendant presque uniquement de sources grecques : l'anatomie, les tempéraments, l'hygiène, les maladies de la peau, les médicaments simples, la diététique des voyageurs, la chirurgie, les poisons, le traitement des diverses maladies, les fièvres. Enfin, l'ouvrage le plus considérable de Rāzī est son fameux Kitāb al-ḥāwī fī l-ṭibb, devenu en latin le Continens, c'est-à-dire ce qui contient toute la médecine.

À la même époque que Rāzī, un grand médecin juif, Isḥāq ben Sulaymān al-Isrā'īlī, connu en Occident sous le nom d'Isaac Judaeus, exerça à Kairouan, en Tunisie, où il fut surtout célèbre comme oculiste. Ses livres sur les éléments, sur les fièvres, sur l'urine furent traduits en latin au Moyen Âge par Constantin l'Africain. Son Guide du médecin, dont l'original arabe est perdu, a été conservé dans sa traduction hébraïque. Traduit en latin, son traité Des particularités de la diète fut imprimé à Padoue en 1487 et se trouve être ainsi le premier ouvrage de diététique à figurer dans les annales de l'imprimerie. Le meilleur élève d'Isaac Judaeus fut le musulman Ibn al-Djazzār, ou Algazirah, originaire de Tunisie, mort en 1009. Son Zād al-musāfir fut traduit par Constantin l'Africain en latin sous le titre de Viaticum peregrinantis, puis en grec sous celui de Ephodia.

Comme l'Afrique du Nord, l'Espagne musulmane eut bientôt elle aussi ses médecins, ses pharmacologues et ses botanistes. Les Arabes, qui s'en étaient emparé dès le début du viiie siècle – et devaient y demeurer sept siècles –, y acclimatèrent de nombreuses plantes utiles : le dattier, la canne à sucre, le riz, le coton, l'oranger, etc. ; dans le Sud, ils cultivèrent des plantes médicinales qui y réussirent admirablement. C'est Cordoue qui fut en Espagne le foyer culturel et scientifique le plus important. Parmi les maîtres qui illustrèrent la science médicale, trois sont postérieurs à Avicenne : Abhomer ou Avenzoar (Abū Marwān Ibn Zuhr, m. en 1178 ?), Averroès (Ibn Rushd, m. en 1198) et Maimonide (Abū ‘Imrān Mūsā ben Maymūn ben ‘Abd Allāh, m. en 1204), Abulcasis (Abū 'l-Qāsim al-Zahrāwī, m. en 1013) est, lui, antérieur à Avicenne. Il est, chez les Arabes, le meilleur représentant de la chirurgie, domaine dans lequel son ouvrage Al-Taṣrīf eut la même autorité que le Canon d'Avicenne en médecine. La partie de cette œuvre (le trentième traité) qui est spécialement consacrée à la chirurgie a été éditée à part et constitue le premier écrit médical qui donne des figures d'instruments de chirurgie. Le Taṣrīf contient trois livres. Le premier a trait à la cautérisation, dont l'abondant usage dans la médecine arabe remonte à une recommandation du prophète ; Abulcasis conseille d'y recourir dans divers cas de désordres chirurgicaux mais aussi dans l'apoplexie, l'épilepsie, les dislocations de l'épaule, de même que dans l'hémorragie artérielle, après avoir pratiqué au préalable une compression avec les doigts. Le deuxième livre décrit les interventions pour lesquelles on fait usage du bistouri, ainsi que la chirurgie oculaire et dentaire, l'opération de la pierre, l'obstétrique, l'extraction des flèches, etc. ; il recommande l'emploi des dents artificielles en os de bœuf ; il dépeint également les méthodes de traitement des blessures, les nombreuses sutures possibles, les instruments à utiliser. Enfin, le troisième livre traite des fractures et des luxations, et mentionne la paralysie consécutive à la fracture de l'épine dorsale ; il décrit la position gynécologique, connue sous le nom de « position de Kalcher », et signale certains appareils gynécologiques.

La médecine musulmane atteint son sommet avec Avicenne. Moins clinicien que Rhazès, il est plus philosophe, plus systématique ; il essaie de mettre de l'ordre dans l'immense acquis des sciences médicales héritées de l'Antiquité et enrichies par ses prédécesseurs. Il a laissé une autobiographie d'où il ressort qu'il fut un génie précoce et connaissait dès l'âge de seize ans la médecine de son époque. Sans s'attarder ici à la vie d'Avicenne pas plus qu'à son grand ouvrage philosophique (Kitāb al-shifā'), qui eut un si grand retentissement sur les penseurs chrétiens médiévaux, on se bornera à signaler son œuvre médicale, le Canon de la médecine (Qānūn fī 'l-ṭibb), réplique arabe, au Moyen Âge, des grands écrits d'Hippocrate et de Galien. L'ouvrage comprend cinq livres. Le premier, Kitāb al-kulliyāt, contient des généralités sur la science médicale et traite, entre autres exemples, des éléments et des humeurs, des membres, des muscles, des nerfs, des veines, en un mot de l'anatomie ; puis des maladies et de leurs causes envisagées d'un point de vue général, du pouls, de la digestion ; il aborde ensuite l'hygiène et les règles générales des traitements : purgations, bains, etc. Le deuxième livre est consacré aux médicaments simples ; c'est le traité le plus complet de son temps : en huit cents paragraphes, il décrit les médicaments d'origine minérale, animale et végétale, en reprenant méthodiquement les traités de Galien et de Dioscoride en la matière et en y ajoutant un certain nombre de remèdes nouveaux. Le troisième livre a pour objet les maladies qui affectent en particulier tel ou tel membre, interne ou externe. Le quatrième volume traite de celles qui ne sont pas spéciales à un membre, comme les fièvres ; il y est également question des tumeurs et des pustules, des poisons, des fractures des membres, et aussi des soins relatifs à la beauté. Enfin, le dernier livre est consacré aux médicaments composés, les aqrabadhīn (du grec γραϕ́ιδιον) : thériaques, électuaires, médicaments concassés, poudres et drogues sèches, potions, sirops, etc. ; il se termine par un court fragment sur les balances et sur un instrument de mesure tiré d'Ibn Serapion.

Avicenne ne se contente pas de compléter ses devanciers : il apporte sa propre expérience. C'est ainsi qu'il distingue la médiastinite de la pleurésie, reconnaît le caractère contagieux de la tuberculose, la transmission des épidémies par l'eau et la terre ; il signale qu'il a expérimenté la vertu de l'ail contre le venin de serpent, etc. Le Canon d'Avicenne a été étudié avec ardeur et abondamment commenté, pendant des siècles, par les médecins musulmans qui en firent également des résumés. L'un des plus célèbres, Al-Mūdjiz al-Qānūn, est dû à Ibn al-Nafīs ; celui-ci, originaire de Damas, travailla au Caire, où il mourut en 1288, et fut nommé chef des médecins d'Égypte. En 1924, dans sa thèse à l'université de Fribourg-en-Brisgau, un jeune médecin égyptien, le docteur Tarawi, a montré, à partir du texte inédit du commentaire d'Ibn al-Nafīs sur l'anatomie d'Avicenne, que le médecin damasquin y prenait le contre-pied de Galien et d'Avicenne et qu'il avait décrit d'une manière à peu près exacte la petite circulation, ou circulation pulmonaire, près de trois siècles avant la découverte de celle-ci par Michel Servet (1556) et Rinaldo Colombo (1559).

En liaison étroite avec les sciences médicales, la pharmacologie connut une grande vogue chez les auteurs musulmans. Elle fit l'objet d'ouvrages spécialisés, parmi lesquels il faut mentionner La Science des drogues (Kitāb al-ṣaydala fī 'l-ṭibb) du célèbre Bīrūnī, le Recueil des remèdes simples (Al-Djāmi‘ li-mufradāt), œuvre considérable d'Ibn al-Bayṭār, originaire de Malaga. Les médecins musulmans ont enrichi la materia medica héritée de la Grèce en y ajoutant de nouveaux remèdes : le camphre, le séné, le tamarin, la casse purgative, les myrobolans, la noix de muscade, l'ergot de seigle, la rhubarbe, la racine de galanga, sans parler d'une foule d'autres drogues aujourd'hui surannées. Par ailleurs, les Arabes ont introduit en Occident le sucre, diverses variétés de citron, la mangue, le jasmin, le poivre, etc., et ont mis au point la préparation de nombreux colorants, notamment des tanins (Meyerhof).

L'alchimie

Il conviendrait de parler ici d'autres branches connexes qui ont également bénéficié de l'apport des savants musulmans : l'hygiène et la diététique, l'odontologie, l'ophtalmologie, la toxicologie, la physiognomonie, ainsi que la zoologie (cf. les ouvrages de Djāḥiẓ, de Damīrī, de Qazwīnī), l'agriculture (cf. L'Agriculture nabatéenne d'Ibn Waḥshiyya, le Kitāb al-filāḥa d'Ibn al-‘Awwām), la botanique, l'horticulture, l'art vétérinaire, l'hippiatrie, la fauconnerie, etc. Mais on se bornera à signaler l'influence décisive qu'auront les savants sur l'alchimie, science dont l'importance fut considérable au Moyen Âge.

D'après le Fihrist d'Ibn al-Nadīm, c'est le prince ‘umayyade Khālid ben Yazīd (m. en 704) qui fut le premier à s'en occuper chez les Arabes. Il se serait initié à cette discipline à Alexandrie, sous la direction d'un certain Marianos qui aurait écrit un traité alchimique en 2 315 vers, le Paradis de la sagesse. Mais c'est avec Djābir ben Ḥayyān, le Geber des Latins, que l'alchimie prit réellement son essor. Né à Ṭūs en Iran vers 721, il s'établit comme alchimiste à la cour de Hārūn al-Rashīd et devint l'ami personnel du sixième imām shī‘ite Dja‘far al-Ṣādiq (m. en 768), qu'il considéra comme son maître. Il avait à Koufa (Kūfa) un laboratoire qui fut retrouvé deux siècles après sa mort dans le quartier de la porte de Damas, et où l'on découvrit un mortier en or pesant deux livres et demie. Il existe un immense corpus djabirien, dont une grande partie, selon l'étude minutieuse qu'en a faite Paul Kraus, aurait été écrite plus tard par un groupe d'ismaéliens. Il est donc difficile de distinguer ce qui appartient en propre à Djābir. Les groupes les plus importants de ces traités sont les suivants : les CXII Livres, dédiés aux Barmécides et fondés sur la Table d'émeraude (Tabula smaragdina) ; les Dix Livres de rectification, qui décrivent les progrès faits par les alchimistes ; les LXX Livres, dont une grande partie fut traduite en latin ; les Livres des balances (Kutub al-mawāzīn), où il expose sa théorie alchimique.

La théorie de Djābir, qui s'inspire de la doctrine aristotélicienne de la matière mais en la développant dans une ligne différente, pourrait se résumer de la manière suivante. Le substrat général de tout l'univers sensible est la « matière première », sujet de toutes les transformations, qui n'existe que revêtu d'une « forme ».

À partir de cette matière première naissent en effet les « quatre éléments » : le feu et l'eau, la terre et l'air ; ces éléments sont « formés » par l'union de la matière première et de la forme substantielle correspondante.

Outre cette forme substantielle, il existe des « propriétés naturelles », appelées également « natures » : le chaud et le froid, le sec et l'humide. Ces « propriétés » qualifient les quatre éléments : le feu est sec et chaud ; l'air est chaud et humide ; l'eau est humide et froide ; la terre est froide et sèche.

Les quatre éléments peuvent se transformer les uns en les autres, mais selon un ordre donné : il faut qu'entre les deux éléments il y ait une propriété commune ; les transformations se font ainsi selon les directions suivantes : terre ↔ feu, feu ↔ air, air ↔ eau, eau ↔ terre, mais jamais entre feu et eau ni entre terre et air. Il peut y avoir un cycle entier, mais par intermédiaire.

Les métaux ont quatre natures, deux externes et deux internes. Par exemple, le plomb est froid et sec extérieurement, chaud et humide intérieurement. L'or est chaud et humide extérieurement, froid et sec intérieurement.

Les sources de ces natures sont le soufre et le mercure ; non pas le soufre et le mercure ordinaires, mais des substances hypothétiques dont le soufre et le mercure représentent la forme la plus proche. Le soufre fournit les natures chaud et sec ; le mercure, les natures froid et humide. Sous l'influence des planètes, les métaux sont formés au sein de la Terre par l'union du soufre et du mercure. Cette théorie sera communément admise jusqu'à l'apparition de la théorie du phlogistique au xviie siècle.

Quand le soufre et le mercure sont absolument purs et qu'ils se mélangent dans un rapport idéal, ils donnent le plus parfait des métaux, l'or. Lorsque interviennent des défauts quelconques, surtout dans les proportions, on obtient d'autres métaux : argent, plomb, étain, fer, cuivre. Mais, les éléments étant les mêmes, on peut chercher à remédier à cette impureté et à retrouver l'équilibre qui caractérise l'or et l'argent. On y arrive au moyen d'élixirs. Toutefois, au lieu de perdre beaucoup de temps à faire des essais empiriques, Djābir élabore sa théorie de l'équilibre ou de la « balance », fondée sur le fait que tout dans la nature comporte poids de dimension ; il s'agira non d'établir une égalité de masse ou de poids, mais un équilibre des « natures ». D'après cet alchimiste, à côté des divers élixirs permettant d'obtenir des transformations spécifiques, il existe un élixir majeur capable d'effectuer toutes les transformations. Djābir donna par ailleurs des indications très claires pour la préparation de certains produits. Il divise les minéraux en trois groupes : les esprits, qui se volatilisent quand on les chauffe (soufre, arsenic ou réalgar, mercure, camphre, sel ammoniac) ; les métaux, qui sont des substances fusibles, malléables, sonores, douées d'un certain éclat (or, argent, plomb, étain, cuivre, fer et kharsini) ; les substances non malléables, qui peuvent être réduites en poudre et qui se subdivisent en huit familles.

Dans son Kitāb ṣundūq al-ḥikma (Coffre de la sagesse), Djābir fait mention de l'acide nitrique. En d'autres écrits, il signale que le cuivre colore la flamme en vert ; il indique les procédés pour préparer l'acier, pour raffiner les autres métaux, pour teindre les habits et le cuir, pour fabriquer des vernis rendant imperméables les vêtements, pour préserver le fer de la rouille, pour mordancer les tissus avec de l'alun, pour fabriquer à partir de la marcassite « dorée » une encre phosphorescente, remplaçant celle, trop coûteuse, qu'on obtenait avec de l'or. Il mentionne le bioxyde de manganèse dans la fabrication du verre et sait concentrer l'acide acétique en distillant le vinaigre. Il décrit avec exactitude des opérations comme la calcination, la cristallisation, la dissolution, la sublimation et la réduction.

Rāzī donna à l'alchimie un aspect plus scientifique, et à la description des appareils et des opérations plus de précision. Comme Djābir, il admet les quatre éléments comme substrat de toutes les substances, mais sans recourir à la théorie compliquée de la « balance ». Pour lui, l'alchimie enseigne d'une part à transformer les métaux non précieux en argent ou en or et, d'autre part, à convertir du quartz ou même du simple verre en pierre précieuse (émeraude, saphir, rubis, etc.) ; ces transformations s'effectuent au moyen d'élixirs appropriés, auxquels pourtant Rāzī ne donne jamais le nom de « pierre philosophale ». Il admet par ailleurs la théorie de Djābir selon laquelle les métaux sont composés de soufre et de mercure ; à ceux-ci il joint parfois une troisième substance de nature saline.

L'intérêt de Rāzī apparaît surtout dans la chimie appliquée. Son Sirr al-asrār (Secretum secretorum) donne pour la première fois une division claire des corps chimiques : aux élucubrations théoriques, il préfère le travail positif du laboratoire. Par sa description des appareils (foyer, soufflet, creuset, appareil distallatoire, alambic, aludel, bain-marie, fioles diverses, tamis, filtres, etc.), des multiples opérations chimiques (distillation, calcination, évaporation, cristallisation, sublimation, filtration, amalgamation, cération, etc.) et par sa classification systématique des produits des trois règnes qui sont employés dans le laboratoire de l'alchimiste, déjà Rāzī apparaît comme le témoin de l'avènement de la chimie proprement dite.

Il divise les substances minérales en six sections : les esprits (mercure, sel ammoniac, sulfure d'arsenic [orpiment et réalgar], soufre) ; les corps (or, argent, cuivre, fer, plomb, étain, kharsini) ; les pierres (pyrites, oxyde de fer, oxyde de zinc, azurite, malachite, turquoise, hématite, oxyde d'arsenic, sulfure de plomb, mica et abseste, gypse, verre) ; les vitriols (noir, blanc, vert, jaune, rouge ; aluns) ; les borax ; les sels. À ces substances « naturelles », Rāzī ajoute un certain nombre de substances obtenues artificiellement : la litharge, l'oxyde de plomb, le vert-de-gris, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de zinc, le cinabre, la soude caustique, les polysulfures de calcium et divers alliages.

Le grand mérite de Rāzī aura été de rejeter les pratiques astrologiques et magiques pour s'attacher à ce que l'expérience peut prouver. Son insistance en vue de promouvoir ces recherches de laboratoire ne manqua pas de porter ses fruits en pharmacologie. C'est ainsi que le Persan Abūl-Manṣūr Muwaffaq, au xe siècle, apporte au sujet de certains médicaments des détails qui témoignent d'un véritable progrès en ce domaine.

Les recherches des musulmans dans les diverses sciences s'accompagnent évidemment de perfectionnements intéressants dans le domaine des techniques, des métiers, de l'industrie : tissus, étoffes, tapis, teintures, émaux, céramiques, fabrication de divers papiers et de parfums, préparation des cuirs, trempe de l'acier, extraction des métaux, joaillerie, damasquinerie, autant de secteurs où l'ingéniosité des artisans met à profit les expériences et les découvertes des savants.

Mais le magnifique essor scientifique qui a marqué le Moyen Âge musulman s'est arrêté pratiquement au xve siècle. Les raisons de ce que George Sarton aimait à appeler « le miracle de la culture arabe » puis celles de la décadence sont fort complexes. On peut affirmer du moins que la question de race ou de nationalité ne joue pas dans cet essor un rôle essentiel. À Bagdad, au Caire, à Cordoue ou à Samarkand, l'effort scientifique a mobilisé le Persan et l'Arabe, le Turc et l'Andalou, le Berbère et le Sabéen. La vie culturelle se développe ou s'étiole et meurt selon qu'elle trouve un terrain propice ou un milieu destructeur.

D'autre part, il faut dire que l'islam ne constituait pas un obstacle véritable à la recherche scientifique, mais qu'il en stimula, au contraire, certaines branches. En l'absence d'une institution spécifique destinée à préserver l'interprétation orthodoxe de la parole divine (le Coran) et de la tradition religieuse (les ḥadīth), l'interprétation du donné religieux restait assez large pour permettre aux différentes doctrines théologiques et philosophiques de coexister et de s'affronter. Cette possibilité a garanti la liberté nécessaire au développement des recherches intellectuelles et scientifiques.

Les savants de l'Islam médiéval ont été sans conteste à la pointe du progrès. Le silence de plusieurs siècles qui a suivi cette suprématie de la culture arabe a commencé à faire place, à partir du milieu du xixe siècle, à la renaissance (nahḍa) qui aujourd'hui porte ses fruits dans tous les pays musulmans. Des universités modernes et des instituts de recherche ont été fondés dans les grandes capitales du monde islamique : Alger, Rabat, Tunis, Le Caire, Bagdad, Beyrouth, Téhéran, Karachi. Et une élite intellectuelle, ouverte aux nouvelles méthodes scientifiques, collabore avec les savants du monde entier.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Georges C. ANAWATI : maître de conférences à l'université de Varsovie

- Roshdi RASHED : directeur de la recherche au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ADOPTION

- Écrit par Pierre MURAT

- 8 895 mots

Concrètement, la loi française exclut désormais l'adoptiondes enfants originaires des pays musulmans, à l'exception de la Tunisie, de la Turquie et de l'Indonésie. Le verset 4 de la Sourate 33 du Coran énonce en effet « Dieu n'a pas mis deux cœurs à l'homme ; il n'a pas accordé à vos... -

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

Qui sont les talibans ? Il ne s'agit pas d'un mouvement surgi subitement du désert. Leur nom signifie « étudiants en religion ». Ils sont originaires du sud de l'Afghanistan, plus particulièrement de la ceinture tribale pachtoune, parmi les confédérations Dourrani et Ghilzay. Ils ont été formés dans... -

‘AĪD AL-FITR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 142 mots

L’‘aīd al-Fitr (en arabe, « fête de la rupture »), est la première des deux principales fêtes rituelles de l’islam. Il marque la fin du ramaḍān, le neuvième mois qui est consacré au jeûne chez les musulmans. Il est célébré pendant les trois premiers jours de shawwāl, le dixième...

-

‘AĪD AL-KABĪR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 259 mots

L’‘aīdal-Aḍhā (en arabe, « fête des sacrifices »), également appelé ‘aīdal-Kabīr (« grande fête »), est avec l’‘aīdal-Fitr, l’une des deux grandes fêtes musulmanes, communément appelée en France « fête du mouton ». Célébrée par les musulmans du monde entier, cette fête...

- Afficher les 92 références

Voir aussi

- ÉLIXIR

- MÉCANIQUE HISTOIRE DE LA

- ZODIAQUE

- HUNAYN IBN ISḤĀQ (808-873)

- MESURE INSTRUMENTS DE

- NOMBRES AMIABLES

- LUNULE, mathématiques

- MĀHĀNĪ ABŪ ‘ABD ALLĀH MUḤAMMAD IBN ‘ĪSĀ AL- (IXe s.)

- ABŪ KĀMIL (850 env.-env. 930)

- SAMAW'AL IBN YAḤYĀ AL-MAGHRIBĪ AL- (mort en 1174)

- ṬŪSĪ SHARAF AL-DĪN AL- (mort en 1214 env.)

- BANNĀ' IBN AL- (1256-1321)

- MŪSĀ BANŪ (IXe s.)

- KHĀZIN ABŪ DJA‘FAR MUḤAMMAD AL-KHURĀSĀNĪ AL- (Xe s.)

- SINĀN IBRĀHĪM IBN (908-946)

- IMPETUS

- ÉCLIPTIQUE

- ARC-EN-CIEL

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- PHARMACOPÉE

- NOMBRES PREMIERS

- TRIGONOMÉTRIE

- RACINES N-IÈMES

- RACINE D'UNE ÉQUATION

- NOMBRES PARFAITS

- ARITHMÉTIQUE

- BATTĀNI ABŪ ‘ABD ALLĀH MUḤAMMAD BEN DJĀBIR BEN SINĀN AL- (855 env.-929)

- ELLIPSE, mathématiques

- PARABOLE, mathématiques

- QUADRATURE, mathématiques

- PARABOLOÏDE

- SPHÈRE

- BALANCE

- CERCLE, mathématiques

- IBN AL-HAYTHAM, dit ALHAZEN (965-1039)

- MÉTROLOGIE

- VOLUME, mathématiques

- PASCAL TRIANGLE DE ou TRIANGLE ARITHMÉTIQUE

- AIRE

- BINÔME FORMULE DU

- ISLAM SCIENCES DE L'

- ARRANGEMENT, mathématiques

- COMBINAISON, mathématiques

- FĀRISĪ KAMĀL AL-DĪN AL- (mort en 1320 env.)

- FAZĀRĪ MUḤAMMAD IBN IBRĀHĪM IBN HABIB (mort en 800 env.)

- BIṬRŪDJĪ NŪR AL-DĪN ABŪ ISḤĀQ AL- ou ALPETRAGIUS (XIIe-XIIIe s.)

- GONDĒSHAPŪR ou DJUNDĪSHAPŪR

- ABULCASIS ou ABŪ AL-QĀSIM AL-ZAHRĀWĪ (Xe s.)

- KHĀZINĪ AL- (actif de 1115 à 1121 env.)

- LUMIÈRE, histoire des idées

- ENTIER NATUREL

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- OPTIQUE HISTOIRE DE L'

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- APPROXIMATION

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- FRACTION DÉCIMALE

- MÉDECINE ARABE

- SOLIDE DE RÉVOLUTION, mathématiques

- SCIENCES HISTOIRE DES