ISRAËL

| Nom officiel | État d'Israël |

| Chef de l'État | Isaac Herzog - depuis le 7 juillet 2021 |

| Chef du gouvernement | Benyamin Nétanyahou - depuis le 29 décembre 2022 |

| Capitale | Jérusalem (Le statut de capitale n'est pas reconnu par la communauté internationale.) |

| Langue officielle | Hébreu , Arabe |

| Population |

9 756 600 habitants

(2023)

|

| Superficie |

22 070 km²

|

Article modifié le

Israël est un État jeune, créé en 1948 au sud-est de la Méditerranée orientale, dans un espace géographique de transition entre mer et désert. Le pays est la concrétisation d’un projet national, le sionisme, qui a rencontré d’emblée l’opposition politique de la population arabe, fortement majoritaire dans la région au début du xxe siècle. Après une naissance sous le signe de la guerre et malgré son isolement total au Moyen-Orient jusqu’à la fin des années 1970, le pays est parvenu à se développer sur le plan économique, social et culturel. Les clivages ethno-religieux traversant la société n’ont pas non plus empêché l’émergence d’une identité nationale propre. À bien des égards, Israël est devenu un pays « comme les autres », avec ses institutions, sa vie politique, ses divisions ethniques, religieuses, sociales. Il s’est aussi intégré au concert des nations, même si sa reconnaissance pleine et entière, en particulier dans le monde arabo-musulman, dépend du règlement politique de la question palestinienne.

Géographie

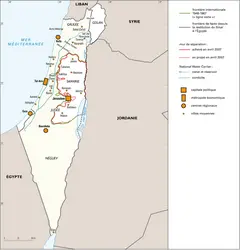

Israël, Palestine : deux peuples et deux noms pour une même terre, au cœur d'un Proche-Orient dont elle focalise tous les antagonismes sur un territoire très réduit (27 900 kilomètres carrés, dont 20 700 pour l'État d'Israël dans ses limites de 1949 et 7 200 pour les « territoires occupés »). Les traits essentiels de sa géographie humaine résultent des phénomènes migratoires et de la situation géopolitique. En effet, un processus d'immigration, continu sur près d'un siècle, de populations juives à côté, puis – partiellement – à la place de populations arabes, a abouti, en 1948, à la création de l'État d'Israël, qui fait figure de greffe de l'Occident industrialisé et urbanisé sur un Proche-Orient arabe qui ne l'a pas acceptée, d'où une position de pays assiégé et six décennies de conflit dont on ne voit pas l'issue.

De la Méditerranée au désert

À l'angle sud-est de la Méditerranée, le pays occupe une position de transition entre les domaines bioclimatiques méditerranéen et tropical aride, avec un gradient d'aridification très régulier du nord vers le sud, doublé par une variation plus complexe du littoral vers l'intérieur, du fait de la configuration du relief en trois bandes parallèles, au moins dans la moitié nord : plaine littorale, chaînes montagneuses du Levant méridional, fossé tectonique du Jourdain et de la mer Morte (plus un fragment d'une quatrième unité à l'extrême nord-est, avec le plateau du Golan occupé).

Les précipitations ont partout un régime de type méditerranéen, avec un hiver doux et relativement arrosé (maximum en décembre-janvier) et un été chaud et sec. Leur total annuel décroît rapidement vers le sud et le sillon intérieur, en même temps que leur irrégularité interannuelle s'accroît. Les unités naturelles se succèdent ainsi du nord au sud :

– La Galilée, au nord, est l'unité la plus homogène et peut être caractérisée comme subhumide avec, par exemple, 625 millimètres de précipitations à Nahariyya sur la côte, 712 millimètres à Safed (Zefat en hébreu) dans les collines de Haute-Galilée et 407 millimètres à Tibériade abritée au bord du lac de Tibériade (ou de Kinneret, ou « mer de Galilée »). Alimenté par le haut Jourdain, enfoncé à 212 mètres au-dessous du niveau de la mer entre les hauteurs de Galilée et du Golan, ce dernier constitue le premier réservoir d'eau douce du pays.

– Le mont Carmel, échine calcaire qui vient interrompre la plaine côtière, et la plaine transversale d'Emeq Yizréel séparent ce premier ensemble de la partie centrale du pays, à la structure ternaire marquée. À l'ouest, la plaine littorale, bien développée, s'élargit du nord (plaine de Sharon) au sud (plaine de Judée). Au centre, les collines – calcaires pour la plupart d'entre elles – de Samarie et de Judée sont un peu plus arrosées que la plaine (553 mm à Jérusalem contre 524 à Tel-Aviv, mais plus de 700 mm sur les bosses les plus élevées). À l'est, on descend très brutalement vers la cuvette aride (moins de 100 mm) et salée de la mer Morte, point le plus bas des terres émergées, à 410 mètres au-dessous du niveau de la mer. Le rythme annuel d'abaissement de son niveau s'est accéléré depuis 1960 par suite de l'évaporation intense et de l'accroissement des prélèvements pour l'irrigation sur les deux rives du Jourdain.

– Au sud de la Judée, les précipitations s'abaissent rapidement de 400 millimètres à 200 millimètres au niveau de Beersheba (Be'er Sheva), porte d'entrée du Néguev, et jusqu'à 32 millimètres à Eilat. Bordé à l'est par le sillon aride de l'Arava prolongé par le golfe d'Eilat/Aqaba, le Néguev désertique étale de spectaculaires formes d'érosion, dont les trois « cratères » (en fait des combes géantes excavées dans des voûtes anticlinales) de Makhtesh Gadol, Makhtesh Qatan et Makhtesh Ramon.

Un pays construit par le processus migratoire et l'expansion territoriale

Ce territoire, somme toute assez loin de l'image biblique d'une « terre ruisselante de lait et de miel », était assez peu peuplé dans l'Empire ottoman finissant, après un recul assez net de l'occupation humaine par rapport à la fin du xvie siècle. À partir de 1880, des migrants juifs sont venus s'installer en Palestine, suivant une série de vagues migratoires clairement identifiées (les aliyot, « montées », pluriel d'aliya) par l'historiographie israélienne, en fonction de leur origine géographique, leur orientation idéologique et leurs résultats. Les six aliyot qui se sont succédé durant la période ottomane et le mandat britannique pour constituer le yishouv, le foyer national juif en Palestine, ont eu des conséquences fondamentales sur la géographie humaine et économique d'Israël :

– Composition doublement hétérogène de la population : Juifs Arabes, mais aussi, au sein de la population juive, migrants « occidentaux » venus d'Europe et d'Amérique (les Ashkénazes), et « orientaux » venus principalement du bassin méditerranéen (les Séfarades).

– Installation de pionniers agricoles sur des terres jusque-là sous-occupées parce qu'elles souffraient de divers facteurs limitants, impliquant donc un travail important de bonification (drainage, irrigation, terrassement). La mobilisation des ressources en eau s'est poursuivie depuis l'indépendance d'Israël, avec d'abord la création de systèmes régionaux d'irrigation, puis leur interconnexion en un réseau national, le National Water Carrier, achevé en 1964 : les eaux du lac de Tibériade sont pompées et acheminées à travers la Galilée par un canal jusqu'au réservoir de Bet Netofa, à partir duquel une conduite de fort diamètre suit le bord de la plaine centrale, collecte au passage les sources du piémont, et transfère l'eau jusqu'au sud-ouest de la plaine et aux confins du Néguev. La mobilisation intégrale de ces ressources en eau (1,7 milliard de mètres cubes) a finalement conduit Israël à recourir également à de coûteuses techniques de dessalement de l'eau de mer.

– Création d'établissements ruraux dont les formes d'organisation socio-économique reflétaient les courants idéologiques du moment : villages de propriété individuelle, les moshavot (pl. de moshava), à la fin du xixe siècle ; fermes collectivisées, les kibboutzim (pl. de kibboutz), à partir de 1910 (création du premier kibboutz, Degania, au sud du lac de Tibériade) ; puis formule intermédiaire de coopératives, les moshavim (pl. de moshav).

– Peuplement fondamentalement urbain, concentré dans les ports d'arrivée ou à Jérusalem, malgré ces mouvements pionniers ruraux.

– Greffe d'une économie de type industriel, grâce au savoir-faire et aux capitaux apportés par les migrants ou drainés depuis la diaspora.

Après la création de l'État d'Israël, le phénomène migratoire s'est poursuivi, s'appuyant sur la « loi du retour » du 5 juillet 1950, suivant des rythmes et des modalités assez variés : afflux massif, en 1948-1951, de rescapés de la Shoah et de Juifs orientaux (opérations concertées depuis l'Irak ou le Yémen) ; pause de 1952 à 1954 pour organiser l'accueil des nouveaux venus ; pointes en 1956-1957 puis 1962-1963 (indépendances du Maroc et de l'Algérie) et 1972-1973 (Juifs d'URSS) ; niveau très bas de 1974 à 1989, à part l'accueil des Falashas d'Éthiopie en 1984-1985 ; arrivées massives depuis les pays de l'ex-URSS en 1990-1992.

D'autres mouvements sont liés aux relations conflictuelles entre Israël et ses voisins arabes. La première guerre israélo-arabe de 1948-1949 a abouti au départ de 700 000 à 900 000 Arabes des territoires passés sous domination israélienne vers la Cisjordanie alors intégrée à la Jordanie, la bande de Gaza rattachée à l'Égypte et le reste des pays arabes voisins, en grande partie dans des camps de réfugiés gérés par l'office des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), laissant seulement 170 000 Arabes dans les frontières du nouvel État d'Israël : paysans de Galilée, Bédouins du Néguev, citadins de Haïfa, Acre, Jaffa, Lod, Ramla et Nazareth. La guerre des Six Jours, en juin 1967, a conduit au départ de 250 000 réfugiés supplémentaires depuis la Cisjordanie, mais surtout à l'occupation de vastes territoires : l'aire sous contrôle israélien est passée de 20 700 à 102 000 kilomètres carrés, incluant le Sinaï et la rive orientale du canal de Suez (qui ont été restitués à l'Égypte après les accords de Camp David de septembre 1978), ainsi que la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan (7 200 km2 en tout), restés depuis sous domination israélienne et objet d'une colonisation juive qui a connu des destins contrastés.

Une population dense et dynamique, en majorité urbaine

Le résultat de ces mouvements migratoires s'est combiné avec un accroissement naturel soutenu et différencié pour donner une croissance démographique globale spectaculaire. Encore faut-il manier les chiffres avec précaution, car la population israélienne telle qu'elle est comptabilisée par le bureau central de statistiques inclut, en plus de la population vivant dans les frontières de 1948, Jérusalem-Est, le Golan, et la population des colonies juives de Cisjordanie (et de Gaza jusqu'à leur évacuation en août 2005), tandis que sont comptées à part les populations arabes de Cisjordanie (Rive Ouest/Western Bank ou Judée-Samarie dans la terminologie officielle israélienne) et de Gaza.

Israël avait ainsi 1 173 900 habitants à la fin de 1949, dont 1 013 900 Juifs et 160 000 Arabes, 2 776 300 habitants après la guerre des Six Jours, dont 2 383 600 Juifs et 392 700 non-Juifs, en grande majorité Arabes, répartis entre 289 600 musulmans, 71 000 chrétiens (y compris une petite fraction de non-Arabes à Jérusalem) et 32 100 Druzes. À la fin de 2009, la population totale atteignait 7 552 000 habitants, dont 5 703 000 Juifs, 1 535 000 Arabes et 312 700 « autres », catégorie qui inclut désormais des immigrants non juifs, par exemple de certains pays de l'Est. Cette population est urbaine à 92 %. Le taux de croissance naturel global était encore de 16,3 ‰ (natalité de 21,5 ‰ et mortalité de 5,2 ‰) en 2009, mais ce chiffre représente la moyenne entre un taux de 14,7 ‰ pour la population juive (natalité 20,6 ‰ et mortalité 5,9 ‰) et de 23,5 ‰ pour la population arabe musulmane (natalité 26,2 ‰ et mortalité 2,7 ‰). On remarquera la mortalité, plus basse que celle des juifs, due au fait que la population arabe compte une part beaucoup plus faible de personnes âgées tout en bénéficiant du même encadrement sanitaire. Malgré un tassement progressif de l'accroissement naturel de la population arabe, qui était de 34,7 ‰ en 1980, on mesure l'importance du différentiel, souvent perçu comme une « menace démographique » pesant sur l'État juif. Or ces chiffres ne prennent pas en compte la population arabe de la Cisjordanie et de Gaza, respectivement passée de 586 000 et 380 000 habitants à la fin de 1967 à 2 075 000 et 1 500 000 habitants (estimations au début de 2007).

Une économie tiraillée entre deux soucis opposés

Les spécialisations de l'économie israélienne répondent à deux préoccupations contradictoires : favoriser l'indépendance et la capacité d'autosuffisance d'un pays en position obsidionale, mais aussi engranger des devises par l'exportation de produits de haute valeur.

Cette dualité est bien illustrée par le cas de l'agriculture, répartie entre des types régionaux bien marqués : l'alimentation de la population est assurée, d'une part, par la culture mixte des moshavim de la plaine centrale, qui combine élevage intensif de bétail laitier et de volaille et cultures de légumes, melons et pastèques, et, d'autre part, par les labours de Galilée orientale, d'Emeq Yizréel, du sud-ouest de la plaine littorale et des confins du Néguev, qui sont plutôt le fait de kibboutzim, de même que les étangs de pisciculture du nord. Le secteur d'exportation est surtout représenté par les plantations d'agrumes de la bande côtière, mais leur production a nettement reculé, avec 669 000 tonnes en 2005 contre 1,5 à 1,7 million de tonnes dans les années 1980, tandis que progressait celle, beaucoup plus modeste, des avocats (85 000 t en 2005) et des bananes (140 000 t en 2005). Il faut également mentionner l'agriculture arabe, témoin du système méditerranéen traditionnel alliant blé et orge, oliviers, tabac et élevage de petit bétail. Elle souffre du morcellement excessif des exploitations, dont les chefs de famille se détournent pour s'embaucher dans les établissements agricoles juifs ou les usines et bureaux des villes israéliennes. Si les exploitants arabes de Galilée profitent des travaux de modernisation israéliens (irrigation, recalibrage des terrasses), ceux des territoires occupés souffrent beaucoup de l'extension spatiale des colonies juives et surtout du prélèvement à leur profit d'une part considérable de la ressource en eau, 86 % en Cisjordanie.

L' industrie, de son côté, juxtapose un vaste secteur de fabrications banales pourvoyant aux besoins de la population et une série d'activités à forte valeur ajoutée, les unes dérivées de spécialités traditionnelles de la diaspora, comme la confection, le travail des fourrures, la joaillerie et surtout la taille des diamants, passée d'Anvers à Tel-Aviv et Netanya, et les autres produits de haute technologie appuyés sur un fort potentiel de recherche universitaire (cinq universités généralistes et le Technion de Haïfa donnent à Israël le taux de diplômés de l'enseignement supérieur le plus élevé au monde). L'exportation de ces derniers a représenté 6 861 millions de dollars en 2004 contre 1 156 millions de dollars d'exportations agroalimentaires (sur un total de 38 milliards de dollars).

Au sein du secteur tertiaire dominant, le tourisme occupe une place non négligeable, grâce aux attraits naturels et culturels conjugués de la Terre sainte, mais subit de fortes fluctuations liées aux aléas de la conjoncture politico-militaire. Le pays a reçu 2 700 000 visiteurs en 2009, en provenance principalement des grands pays industriels, États-Unis en tête (548 100) suivis par la Russie (400 000), la France (260 800) et le Royaume-Uni (172 400).

L'organisation régionale

Malgré sa petite dimension, l'espace israélien peut être lu suivant le modèle centre-périphérie : un centre urbain bicéphale exerce une attraction d'intensité décroissante sur la plaine centrale, sur les périphéries intégrées du nord et du Néguev et sur les périphéries dominées que sont les territoires occupés, dont des fragments sont pourtant directement incorporés au centre par l'extension du Grand Jérusalem.

Le cœur du pays est constitué par les deux agglomérations principales, distantes de 65 kilomètres seulement et desservies par le même aéroport international (Lod), mais fort dissemblables, qui se partagent les fonctions de capitale. Tel-Aviv, la « colline du printemps », créée en 1909 à côté du petit port arabe de Jaffa (Yafo), est la ville moderne par excellence, la métropole économique du pays (403 700 habitants en 2009). Ses noyaux fonctionnels, un Central Business District assez compact et la cité administrative de Ha Qirya, se dilatent aux dépens de la fonction résidentielle rejetée vers les banlieues, Ramat Gan cité-jardin, Givatayim et Holon cités ouvrières, Bene Beraq et Bat Yam foyers de l'orthodoxie religieuse. L'agglomération dense est entourée d'une couronne de villes développées à partir de moshavot, telles que Herzliyya au nord, Petah Tiqva très industrialisée à l'est, Lod et Ramla au sud-est, Rehovot et Rishon le Zion au sud, qui constituent avec elle une conurbation approchant les 2 millions d'habitants.

Si les Israéliens sont fiers de Tel-Aviv en tant que foyer de la modernité, ils sont profondément attachés à Jérusalem, cœur politique et culturel du pays et ville sainte des trois religions du Livre. L'espérance de « l'an prochain à Jérusalem » a été à la base même du mouvement sioniste. Proclamée capitale de l'État hébreu dès 1950 (ce statut reste contesté par la communauté internationale), elle se trouvait alors en position très défavorable à l'extrémité du « corridor de Judée », coupée par la « ligne verte », ligne de démarcation entre Israël et la Jordanie. La vieille ville, qui a conservé une structure « orientale-islamique » classique avec murailles et citadelle enserrant les lieux saints des trois religions monothéistes, Mur occidental du temple de Salomon, église du Saint-Sépulcre et coupole du Rocher, le bazar et quatre quartiers : chrétien, arménien, juif et musulman, appartenait entièrement à Jérusalem-Est, tandis que Jérusalem-Ouest associait le faubourg juif de la rue de Jaffa, le foyer traditionaliste de Me'a Shearim, les collines verdoyantes portant la Knesset (Parlement), une partie des ministères et le campus occidental de l'Université hébraïque, et les quartiers résidentiels égrenés sur des bosses calcaires. Réunifiée en 1967 à l'issue de la guerre des Six Jours, la ville, qui comptait alors 266 000 habitants (198 000 Juifs et 68 000 Arabes) sur 108 kilomètres carrés, a connu une croissance rapide, avec le développement de ses fonctions politiques et culturelles et la multiplication de nouveaux quartiers juifs à l'est, portant la superficie du Grand Jérusalem à 220 kilomètres carrés et sa population à 772 900 habitants en 2009, dont 502 000 Juifs et 270 500 Arabes.

Autour de ce bipôle urbain, le reste de la plaine constitue une aire péricentrale intégralement occupée et densément peuplée, vivant dans l'orbite des deux métropoles, à part des villes un peu plus autonomes le long de la côte, Hadera et Netanya au nord ou Ashqelon et le port d'Ashdod au sud.

Au-delà, on trouve deux périphéries intégrées, polarisées chacune par un centre urbain important. Dans le nord, la Galilée reste la principale région de peuplement arabe dans les frontières de départ de l'État d'Israël, encadrée par des régions pionnières, le bassin de Houleh asséché dans les années 1950 et la vallée du haut Jourdain à l'est et la plaine transversale d'Emeq Yizréel au centre, tandis que l'étroite plaine littorale au nord-ouest accueille les extensions de Haïfa, premier port du pays, centre d'industries lourdes et pôle régional du nord (265 600 habitants en 2009).

Le district du sud se confond à peu de chose près avec le Néguev, espace désertique couvrant plus de la moitié du pays (12 835 km2) mais n'accueillant pas plus de 8 % de la population (600 000 habitants), concentrée pour l'essentiel dans sa partie septentrionale semi-aride : front pionnier des exploitations agricoles juives du côté ouest, villages de sédentarisation des Bédouins vers l'est et, entre les deux, la ville de Beersheba qui se développe vigoureusement (194 300 habitants). Plus loin vers le sud, des localités très isolées servent de points d'appui pour traverser le désert jusqu'à Eilat (44 000 habitants), port pétrolier et centre touristique, voisin et rival du port jordanien d'Aqaba. Si le propos de David Ben Gourion, « L'avenir d'Israël passe par le Néguev », semblait bien oublié, un regain d'intérêt se manifeste pour le sud désertique depuis le début des années 2000 avec, entre autres, des efforts de « savanisation » visant à y introduire une végétation arborée, et le rêve d'en refaire la grande région pionnière du pays.

Des périphéries dominées : les territoires occupés

Si le Sinaï a été restitué à l'Égypte après la conclusion en 1979 d'une paix séparée avec ce pays, tous les autres territoires passés sous domination israélienne au lendemain de la guerre des Six Jours s'y trouvent encore (en 2011), avec des statuts et une situation matérielle de plus en plus différenciés à l'issue de quarante ans de soubresauts politiques. Couvrant 7 200 kilomètres carrés, soit le quart de la superficie de l'ensemble Israël-Palestine, ils réunissaient, en 2007, le tiers de sa population avec plus de 3,5 millions d'habitants.

Après la première intifada (« soulèvement »), la « révolution des pierres » de 1987, les accords d'Oslo de septembre 1993 ont semblé ouvrir le processus d'une paix négociée par étapes, commençant par l'autonomie de Gaza et Jéricho, puis de deux zones, A (les villes de Jenine, Tulkarem, Kalkiliya, Naplouse, Ramallah, Bethléem et Hébron et leurs environs) et B couvrant ensemble environ un tiers de la superficie de la Cisjordanie mais rassemblant près de 90 % de sa population palestinienne. Mais ces espoirs se sont peu à peu évanouis, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995, puis la seconde intifada à partir de 2000 et l'enclenchement d'un cycle insurrection-répression marqué par la multiplication des attentats-suicides en Israël même, la réoccupation de la Cisjordanie en 2002 et l'édification d'un mur de séparation, la « clôture de sécurité ». L'accalmie consécutive à la mort de Yasser Arafat, en novembre 2004, et à l'évacuation totale des colonies juives de Gaza, en août-septembre 2005, a été de courte durée. En effet, la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes de janvier 2005 puis l'intensification des affrontements intra-palestiniens ont conduit à la partition de facto, en juin 2007, entre Gaza contrôlée par le Hamas et la Cisjordanie où Mahmoud Abbâs tentait d'établir un nouveau gouvernement.

L'hétérogénéité des territoires palestiniens est ainsi à son comble, avec quatre sous-ensembles évoluant de façon divergente :

– Jérusalem-Est, intégrée à l'État d'Israël, a fait l'objet d'une intense colonisation juive, mais est toujours revendiquée comme capitale par les Palestiniens. Les vues contradictoires des deux parties sur le statut futur de Jérusalem restent un des points les plus épineux du règlement global du conflit israélo-palestinien.

– Le Golan, annexé par Israël en 1981, constituant un sous-district de la région du nord d'une superficie de 1 176 kilomètres carrés, a été vidé de la majeure partie de sa population arabe, partiellement remplacée par quelque 18 000 colons juifs.

– La bande de Gaza, minuscule territoire (363 km2) semi-aride en position littorale, accumule un million et demi d'habitants en une conurbation paupérisée et totalement dépendante de l'extérieur, proie de tous les extrémismes.

– La Cisjordanie (5 600 km2), enfin, voit sa configuration et la vie quotidienne de ses habitants bouleversées par la « clôture de sécurité » (en place, en 2008, sur plus de la moitié des 730 km prévus) qui isole, entre elle et la « ligne verte » de 1948, quelque 250 000 Palestiniens coupés du reste de la Cisjordanie, mais aussi 223 colonies peuplées de 296 000 colons israéliens. Les déplacements sont entravés par les dispositifs de sécurité, paralysant une vie économique déjà sous perfusion de l'aide internationale.

L'affrontement de deux légitimités tendant à s'exclure mutuellement rend des plus incertains l'avenir de cet ensemble Israël-Palestine qui aura de nombreux problèmes à résoudre pour parvenir à une paix durable, notamment la répartition des terres, des ressources en eau et le sort de Jérusalem.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marcel BAZIN : professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne

- Alain DIECKHOFF : docteur en sociologie politique, directeur de recherche CNRS, CERI-Sciences Po

- Claude KLEIN : professeur à la faculté de droit de l'université hébraïque de Jérusalem (Israël)

- Lily PERLEMUTER : docteur en études hébraïques, maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Ariel SCHWEITZER : enseignant-chercheur, critique de cinéma

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

INDÉPENDANCE D'ISRAËL PROCLAMATION DE L' (1948)

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 237 mots

- 1 média

Alors que le mandat britannique sur la Palestine doit expirer le lendemain, David Ben Gourion proclame, le 14 mai 1948 à Tel-Aviv, l'indépendance de l'État d'Israël. Celui-ci est aussitôt reconnu par les principales puissances mondiales qui, au sein de l'O.N.U., recherchaient...

-

ISRAËL, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABBAS MAHMOUD (1935- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Aude SIGNOLES

- 2 006 mots

- 1 média

Homme d’État palestinien, Mahmoud Abbas a été Premier ministre de l’Autorité palestinienne en 2003, sous la présidence de Yasser Arafat, avant de succéder à ce dernier en 2005.

Mahmoud Abbas est né le 26 mars 1935 à Safed, ville de haute Galilée, aujourd'hui située à l'intérieur des frontières...

-

ACCORDS DE WASHINGTON

- Écrit par Christophe PÉRY

- 246 mots

- 1 média

La fin de la guerre froide a modifié les données du conflit du Proche-Orient. Après la guerre du Golfe, les États-Unis poussent Israël à participer à une conférence de paix. Le retour au pouvoir des travaillistes israéliens, en 1992, facilite la conclusion des accords secrètement négociés...

-

ACRE ou AKKA, anc. SAINT-JEAN-D'ACRE

- Écrit par Robert MANTRAN

- 336 mots

Ville et port de Palestine, qui apparaît dans l'Ancien Testament sous le nom de ‘Acco et au temps des Ptolémées d'Égypte sous celui de Ptolemaïs, époque où elle connut une certaine prospérité. Conquise par les Arabes en 636, elle fut reconstruite peu après et son port réaménagé à la fin du ...

-

AKABA ou AQABA GOLFE D'

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 416 mots

- 1 média

- Afficher les 105 références

Voir aussi

- DIASPORA JUIVE

- HÉBRAÏQUE MODERNE LITTÉRATURE

- YIZHAR SMILANSKY dit S. (1916-2006)

- MEGGED AHARON (1920-2016)

- ORPAZ YITZHAK (1921-2015)

- KAHANA-CARMON AMALIA (1926-2019)

- SHABTAÏ YAAKOV (1934-1981)

- LEVIN HANOCH (1943- )

- SOBOL YEHOSHUA (1939- )

- YESHURUN AVOT (1904-1991)

- DOCUMENTAIRE CINÉMA

- IRRIGATION

- COPRODUCTION, cinéma

- JURIDICTIONS

- SDN (Société des nations)

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- ISLAMISME

- ISRAÉLO-PALESTINIENNES NÉGOCIATIONS

- MINORITÉS

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- ATTENTAT

- AGRAIRES STRUCTURES

- ARIDE DOMAINE

- EXODE DE POPULATIONS

- DIPLOMATIE

- HAMAS

- EILAT ou ELATH

- PALESTINIENS

- PALESTINE IMMIGRATION JUIVE EN

- JAFFA

- KNESSET

- KIBBOUTZ & MOCHAV

- AGENCE JUIVE

- CISJORDANIE

- LOIS FONDAMENTALES

- OLP (Organisation de libération de la Palestine)

- PINSKER LEO (1821-1891)

- MAPAÏ

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ALIYA ou ALYA

- BILTMORE PROGRAMME

- OSM (Organisation sioniste mondiale)

- CHINE, économie

- ÉGYPTE, histoire, de 1952 à nos jours

- TIBÉRIADE ou GÉNÉSARETH LAC DE ou MER DE GALILÉE

- OSLO ACCORDS D' (1993 et 1995)

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- PROCHE-ORIENT

- KIPPOUR GUERRE DU (oct. 1973)

- FATH ou FATAH

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- BÂLE Ier CONGRÈS DE (1897)

- ISRAÉLIENNE LITTÉRATURE

- CAMP DAVID ACCORDS DE (17 sept. 1978)

- YEHOSHUA AVRAHAM B. (1936-2022)

- CINÉMA POLITIQUE

- SECTEUR INDUSTRIEL

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- RÉSOLUTION, droit international

- LIKOUD, parti politique

- INTIFADA

- CARMEL MONT

- ISRAÉLIEN CINÉMA

- KADIMA, parti politique

- LERSKI HELMAR (1871-1956)

- NOUVELLE SENSIBILITÉ, cinéma

- ZOHAR URI (1935-2022)

- LOEVY RAM (1940- )

- PERLOV DAVID (1930-2003)

- MOGRABI AVI (1956- )

- ELKABETZ RONIT (1964-2016) et SHLOMI (1973- )

- NADJARI RAPHAËL (1971- )

- VOLACH DAVID (1970- )

- KISHON EFRAÏM (1924-2005)

- SHOVAL TOM (1981- )

- LAPID NADAV (1975- )

- NIXON EDGAR (1899-1987)