ISRAËL

| Nom officiel | État d'Israël |

| Chef de l'État | Isaac Herzog - depuis le 7 juillet 2021 |

| Chef du gouvernement | Benyamin Nétanyahou - depuis le 29 décembre 2022 |

| Capitale | Jérusalem (Le statut de capitale n'est pas reconnu par la communauté internationale.) |

| Langue officielle | Hébreu , Arabe |

| Population |

9 756 600 habitants

(2023)

|

| Superficie |

22 070 km²

|

Article modifié le

Du sionisme politique à la création de l'État d'Israël

Au cours des siècles, depuis la disparition de la dernière forme d'autonomie politique juive (marquée par la destruction du second Temple par les Romains en l'an 70 de notre ère), les Juifs n'ont jamais cessé de rappeler leur attachement à Sion et à la Terre promise. Cependant, peu à peu, le lien perdait de sa réalité pour ne plus être qu'un rappel purement religieux sinon mystique. Il faut attendre le xixe siècle pour qu'apparaisse une nouvelle forme d'attachement à Sion et que l'idée d'un retour ne soit plus présentée comme relevant uniquement des temps messianiques, mais qu'elle soit considérée comme une possibilité réelle, permettant en particulier la solution du problème juif là où il semble à l'époque particulièrement critique, c'est-à-dire en Europe orientale et centrale.

Dans la seconde moitié du xixe siècle apparaissent les premiers essais visant à suggérer le retour à l'existence politique indépendante du peuple juif, fût-ce ailleurs qu'en Palestine. L'essai le plus marquant et le plus connu est celui de Leo Pinsker (1821-1891), médecin russe, qui publie en 1882 son Autoémancipation, véritable manifeste en faveur d'une solution nationale à la question juive. On signalera également l'ouvrage de Moses Hess (1812-1875), intellectuel allemand, qui fut le secrétaire de Karl Marx, qui publie, en 1862, Rome et Jérusalem, dans lequel il appelle à la formation d'un État juif et socialiste en Palestine.

À ces précurseurs du sionisme politique on doit ajouter deux rabbins qui, dès cette époque, tentent la synthèse de la religion et de la politique et préfigurent donc la tendance religieuse du sionisme : le rabbin Yehuda Hai Alkalai (1798-1878) et le rabbin Zwi Hirsch Kalischer (1795-1874). Le premier en Serbie, le second en Pologne militent en faveur d'un retour physique à Sion. Cependant, il faut attendre Théodore Herzl pour que toutes ces tendances se cristallisent et surtout s'institutionnalisent.

En 1896, Théodore Herzl (1860-1904), journaliste mondain, correspondant à Paris du grand quotidien viennois Die Neue Freie Presse, publie l'ouvrage fondamental pour l'épopée sioniste : Der Judenstaat (dans les traductions courantes on trouve L'État juif, en fait la traduction littérale est : L'État des Juifs). Un an plus tard, le 29 août 1897, Herzl ouvre à Bâle le Premier Congrès sioniste mondial. Le sionisme politique était né, formulant son programme politique, connu précisément sous le nom de programme de Bâle. À ce jour il peut encore être considéré comme la meilleure définition du sionisme. On y lit : « Le sionisme aspire à la création, en Palestine, pour le peuple juif, d'un Foyer garanti par le droit public. » On trouve en germe dans cette déclaration les idées centrales du sionisme politique : le Foyer (c'est l'idée qui fait référence au refuge pour les Juifs persécutés) ; la Palestine (c'est-à-dire la Terre promise et elle seule, même si, plus tard, Herzl essaiera de faire accepter d'autres territoires tels que l'Ouganda ou la région d'El-Arisch, « en attendant... ») ; la garantie par le droit public : il s'agit de la reconnaissance internationale, pour que la légitimité de la présence juive ne puisse pas être contestée.

Herzl meurt, épuisé, dès 1904, âgé de quarante-quatre ans à peine. De 1897 à sa mort, il n'a cessé de voyager, de rencontrer des « Grands », en Europe (aussi bien en Europe centrale et orientale qu'en Europe occidentale et en Grande-Bretagne), en Turquie (où il négocie avec le sultan qui est alors le maître de la Palestine) et en Palestine même (où il rencontre l'empereur Guillaume II). Il n'aura guère de succès, sinon qu'il réussit à créer une organisation qui lui survivra. Désormais, le sionisme politique a son organe d'action et d'expression : l' Organisation sioniste mondiale.

En même temps, la population juive de la Palestine augmente très régulièrement. À la première vague (Aliah) d'immigration de 1882 à 1903, composée de Juifs russes (environ 25 000 personnes), succède la deuxième Aliah, de 1904 à 1914, russe et polonaise. Cette deuxième vague (environ 35 000 personnes), qui compte des hommes comme David Ben Gourion, est nettement socialisante. La troisième vague (1919-1923) compte elle aussi environ 35 000 personnes : c'est l'Aliah dogmatique formée en Russie, à la veille de la Révolution. La quatrième vague (1924-1927) est toute différente : si elle vient de Pologne, elle n'est pas socialiste. C'est la première Aliah bourgeoise, qui fuit les mesures économiques antijuives prises en Pologne en 1924 et qui se trouve rejetée par l'adoption du système des quotas d'immigration aux États-Unis. On l'estime à 82 000 personnes. La cinquième vague, de 1932 à 1947, comptera environ 265 000 Juifs. Elle inclut les Juifs allemands fuyant Hitler ainsi que des Juifs d'Europe orientale et centrale. À la veille de la proclamation de l'État juif, en 1948, la population juive de la Palestine est estimée à 630 000 personnes (alors qu'il n'y avait que 24 000 Juifs en 1880). Dans le même temps, la population arabe, qui était de 525 000 en 1880, atteignait le chiffre de 1 310 000 personnes.

La grande « chance » du sionisme lui sera fournie par la Première Guerre mondiale. À la faveur du jeu des alliances, de la redistribution de l'Empire ottoman, les Anglais veulent s'installer au Moyen-Orient. D'un côté, ils soutiennent les aspirations arabes contre les Turcs (cf. l'épisode de T. E. Lawrence ainsi que la célèbre correspondance de 1915-1916 entre Hussein, le chérif de La Mecque et le ministre anglais Mac-Mahon). Mais, par ailleurs, ils s'entendent avec les Français pour acquérir des zones d'influence au Moyen-Orient (accords Sykes-Picot de 1916) ; ces accords préfigurent le système des mandats qui interviendra après la guerre et sera inclus dans les traités de paix.

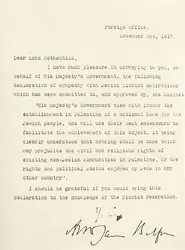

En même temps, les sionistes font pression sur le gouvernement anglais. Il s'agit d'arracher à celui-ci une déclaration politique endossant les vues sionistes. L'action est surtout dirigée par le professeur Haïm Weizmann. Celui-ci joue un rôle important dans le mouvement sioniste qu'il dirigera peu après. Mais il est aussi chimiste (il enseigne à l'université de Manchester) et il mettra au point la synthèse de l'acétone. Après de longues discussions, le gouvernement anglais publiera, le 2 novembre 1917, la célèbre déclaration Balfour. Celle-ci dispose : « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ainsi qu'aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. »

La déclaration Balfour ouvre une ère nouvelle. Elle transforme la sphère d'action du sionisme. Surtout, cette déclaration qui, à l'origine, n'est qu'un acte unilatéral, alors que Londres n'a encore aucun droit sur la Palestine, va acquérir une légitimité indiscutée du fait de son inclusion dans le mandat sur la Palestine, accordé par la SDN à la Grande-Bretagne en 1920. Désormais, à travers les vicissitudes de la politique anglaise, la déclaration Balfour lie les Anglais.

Le mandat britannique

Les accords de mandat définissent le cadre général du mandat. Les véritables précisions seront fournies par le Palestine-Order-in-Council de 1922, profondément amendé dès 1923.

Si à l'origine le mandat sur la Palestine devait être un mandat de la catégorie A (semblable au mandat français au Liban et en Syrie), c'est-à-dire laissant une large place à l'autonomie des populations locales, du fait de l'hostilité de la population arabe au programme sioniste, il fut impossible de mettre en place le Conseil législatif prévu par les textes. Les Arabes boycottèrent les élections : les Britanniques décidèrent de mettre en place un système d'administration directe. Le haut-commissaire disposerait du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Cependant, la puissance mandataire se devait de mettre en place les instruments permettant l'établissement du foyer national juif. La principale étape consistera en la reconnaissance de l'Organisation sioniste mondiale et surtout de sa branche locale en Palestine, l' Agence juive. Cet organisme a pour fonction de permettre l'association des Juifs à la mise en place du foyer. En fait, c'est une véritable administration parallèle qui se créera. L'Agence juive est chargée tout particulièrement de l'accueil des immigrants, de leur prise en charge, de l'attribution des terres et de leur mise en valeur (ainsi que de l'attribution des certificats d'immigration délivrés par la puissance mandataire).

Par ailleurs, une représentation de la population est établie. Une Assemblée est élue au suffrage universel (de manière assez irrégulière en fait), par tous les Juifs (Assefat Hanivrarim ou Assemblée des délégués). Celle-ci élit un Comité national (Vaad Leumi), qui en est l'organe exécutif. Enfin, c'est dans ce même cadre que commence à fonctionner le Grand Rabbinat de la Palestine, qui deviendra plus tard Le Grand Rabbinat d'Israël.

Les deux organismes combinés (l'Agence juive, dirigée par David Ben Gourion, et le Vaad Leumi) réussirent très rapidement à créer une structure de société, dans laquelle le pouvoir exercé par les autorités juives dérive d'un consensus et non de la coercition d'État. En réalité, le pouvoir y est très centralisé et la société juive (le Ychouv) apparaît très unie dans le combat face à la puissance mandataire et face à la population arabe.

Durant toute la période du mandat, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les tensions entre Juifs et Arabes ne cessent de s'exacerber. Trois vagues principales de flambée nationaliste sont à noter : en 1920-1921, en 1929 et en 1936. La dernière préfigure l'intifada des années 1980. Elles sont toutes marquées par des séries d'attentats, d'attaques contre les localités juives et enfin, en 1936, par une grève générale arabe qui durera plusieurs mois. La crise de 1929 est certainement la plus meurtrière : c'est au cours de celle-ci que près de soixante-dix Juifs vivant à Hébron seront tués.

Entre Juifs et Arabes, la politique de la puissance mandataire sera très fluctuante, pour devenir antisioniste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La lune de miel entre les Britanniques et les Juifs aura été de courte durée. Dès 1922, un premier Livre blanc vient marquer les limites du dessein britannique : foyer national en Palestine, certes, mais la Palestine ne devait pas devenir un foyer national pour le peuple juif. À la suite des émeutes de 1929, plusieurs commissions d'enquête aboutissent à formuler les premières limitations substantielles, notamment en matière d'immigration.

La crise de 1936 sera elle aussi suivie d'une commission d'enquête : la commission Peel. Celle-ci formule pour la première fois l'idée d'un partage de la Palestine pour régler le problème du heurt des deux nationalismes. Malgré un certain intérêt de la part de la SDN, le projet restera sans suite.

Au moment où l'orage de 1939 approche, la Grande-Bretagne tient plus que jamais à rassurer le monde arabe. Une conférence de leaders juifs et arabes, en mars 1939 à Londres, échoue complètement (les leaders arabes refusant notamment de siéger avec les leaders juifs). Peu après, la puissance mandataire publie le Livre blanc de 1939. Celui-ci peut se résumer en deux mesures principales : interdiction de l'achat de terres par les Juifs (en dehors d'une zone très limitée) et, surtout, limitation draconienne du nombre de certificats d'immigration (un total de 75 000 pendant une période de cinq années, au-delà de laquelle les certificats ne pourront être obtenus qu'avec l'accord des Arabes). C'était la fin du foyer national, au moment même où les Juifs semblaient le plus en avoir un ardent besoin !

Pourtant, le Ychouv s'est considérablement renforcé. En 1939, il compte un peu plus de 400 000 personnes, il représente déjà 30 % de la population totale de la Palestine. Surtout, il possède une certaine infrastructure économique, qui repose sur une petite industrie et sur l'agriculture. Le Ychouv s'est doté d'une armée semi-clandestine (la Haganah) à laquelle il faut ajouter le groupe Etzel ( Irgoun) de la droite révisionniste (duquel se détachera plus tard le groupe Stern, également connu sous le nom de Lehi, acronyme hébraïque pour « combattants de la liberté d'Israël »).

Par ailleurs, le Ychouv a une organisation politique et administrative. Il a son réseau d'écoles et son système d'assurance-maladie. Par l'intermédiaire de l'Organisation sioniste mondiale et du département politique de l'Agence juive, il parvient à élaborer une politique étrangère qui, à de nombreuses reprises, mettra la puissance mandataire dans l'embarras, l'obligeant parfois à reculer.

Vers l'indépendance

Au début de la guerre, David Ben Gourion indique la ligne que suivra le Ychouv : « Nous ferons la guerre à l'Allemagne, comme s'il n'y avait pas de Livre blanc ; nous ferons la guerre au Livre blanc, comme s'il n'y avait pas de conflit avec l'Allemagne. » De fait, d'une part le Ychouv se mobilise et s'engage aux côtés des troupes britanniques ; d'autre part il mène sa lutte contre le terrorisme arabe et contre les mesures antijuives prises par la Grande-Bretagne, en particulier dans le domaine de l'immigration (d'où le développement de l'immigration clandestine). À l'approche de la fin de la guerre, dès 1944, un terrorisme antianglais et antiarabe se développe. Il est surtout le fait des groupes « dissidents » (la Haganah), c'est-à-dire l'Etzel (Irgoun Tsvaï Leumi dirigé par Menahem Begin depuis 1942) et le groupe Stern (qui comprend des éléments de gauche et de droite).

En mai 1942, à l'hôtel Biltmore de New York, un congrès de sionistes américains inspirés par Ben Gourion adopte le programme dit de Biltmore, par lequel l'Organisation sioniste revendique la création d'un État juif et rejette définitivement la thèse de l'État binational qui avait semblé prévaloir dans certains milieux sionistes avant la guerre.

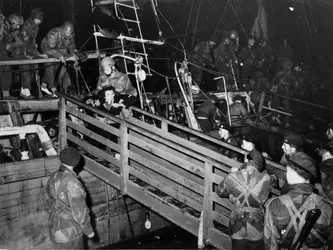

À la fin de la guerre, la politique britannique ne se modifie guère. Après l'arrivée des travaillistes au pouvoir, et malgré leurs promesses aux dirigeants sionistes, la politique de Londres se raidit. C'est l'époque la plus difficile du Ychouv. Les incidents sont quotidiens et de plus en plus meurtriers. Les États-Unis prennent position en faveur des sionistes, mais la Grande-Bretagne reste inflexible. Une série de plans sont proposés aussi bien par les États-Unis que par diverses commissions internationales. La politique d'immigration reste inchangée et provoque des drames dont le retentissement est mondial, telle l'affaire de l'Exodus, bateau ayant à bord 4 500 immigrants qui seront renvoyés en Allemagne en juillet 1947.

Le grand tournant intervient pourtant au cours de l'année 1947. En février, Ernest Bevin, ministre des Affaires étrangères, décide de porter l'affaire palestinienne devant l'ONU. Une commission d'enquête est formée : après une étude minutieuse, tant dans la région qu'au siège de l'ONU, elle rendra son rapport. La commission comptait onze membres (Australie, Canada, Tchécoslovaquie, Guatemala, Inde, Iran, Pays-Bas, Pérou, Suède, Uruguay et Yougoslavie). Le rapport de la majorité fut adopté par sept membres (Canada, Tchécoslovaquie, Guatemala, Pays-Bas, Pérou, Suède, Uruguay). Un plan minoritaire était soutenu par trois membres (Inde, Iran, Yougoslavie). Ce plan prévoyait la création d'un État fédéral. L'Australie s'abstenait.

Le rapport (de la majorité) prévoit la création de deux États, l'un juif, l'autre arabe. Il prévoit de même une Union économique entre les deux États. Un statut particulier est prévu pour Jérusalem, qui échapperait à la souveraineté des deux États. L'évacuation des troupes britanniques devrait intervenir au plus tard le 1er août 1948. Ce plan sera adopté à la majorité des deux tiers par l'Assemblée générale, le 29 novembre 1947.

Les autorités juives annoncent qu'elles acceptent le plan cependant que les États arabes s'y opposent. La Grande-Bretagne refusera de participer à la mise en œuvre du plan. La période allant de la fin de novembre 1947 à la proclamation de l'État juif sera la période la plus sanglante. Les attentats se multiplient des deux côtés (massacre de Deir Yassin par l'Irgoun, attaque du convoi sanitaire du Mont-Scopus par des troupes arabes). La police et les troupes britanniques n'interviennent pas. Les Britanniques annoncent même qu'ils avancent leur départ et le fixent au 15 mai 1948 à 0 heure. De la fin de novembre à mai, on assiste également à diverses tentatives visant à suspendre l'application de la recommandation de l'Assemblée générale. En particulier, les États-Unis présentent au mois de mars un plan tendant à créer un conseil de tutelle.

Cependant, les autorités juives se préparent à la prise du pouvoir. Elles créent un organisme, qui regroupe les principales organisations (Agence juive, Vaad Leumi...), formé de 37 membres. Ce groupe dit des 37 prend d'abord le nom de Conseil du peuple. C'est lui qui, présidé par David Ben Gourion (dont le titre officiel était chef de l'Exécutif de l'Agence juive), dans l'après-midi du vendredi 14 mai 1948 à Tel-Aviv, proclame la création de l'État d'Israël. Il signera la déclaration d'indépendance. Le Conseil du peuple prendra le nom de Conseil provisoire de l'État ; il exercera le pouvoir législatif jusqu'à l'élection de la première Assemblée à la fin de janvier 1949. L'organe exécutif des 37 devient alors le gouvernement provisoire de l'État.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marcel BAZIN : professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne

- Alain DIECKHOFF : docteur en sociologie politique, directeur de recherche CNRS, CERI-Sciences Po

- Claude KLEIN : professeur à la faculté de droit de l'université hébraïque de Jérusalem (Israël)

- Lily PERLEMUTER : docteur en études hébraïques, maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Ariel SCHWEITZER : enseignant-chercheur, critique de cinéma

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

INDÉPENDANCE D'ISRAËL PROCLAMATION DE L' (1948)

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 237 mots

- 1 média

Alors que le mandat britannique sur la Palestine doit expirer le lendemain, David Ben Gourion proclame, le 14 mai 1948 à Tel-Aviv, l'indépendance de l'État d'Israël. Celui-ci est aussitôt reconnu par les principales puissances mondiales qui, au sein de l'O.N.U., recherchaient...

-

ISRAËL, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABBAS MAHMOUD (1935- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Aude SIGNOLES

- 2 006 mots

- 1 média

Homme d’État palestinien, Mahmoud Abbas a été Premier ministre de l’Autorité palestinienne en 2003, sous la présidence de Yasser Arafat, avant de succéder à ce dernier en 2005.

Mahmoud Abbas est né le 26 mars 1935 à Safed, ville de haute Galilée, aujourd'hui située à l'intérieur des frontières...

-

ACCORDS DE WASHINGTON

- Écrit par Christophe PÉRY

- 246 mots

- 1 média

La fin de la guerre froide a modifié les données du conflit du Proche-Orient. Après la guerre du Golfe, les États-Unis poussent Israël à participer à une conférence de paix. Le retour au pouvoir des travaillistes israéliens, en 1992, facilite la conclusion des accords secrètement négociés...

-

ACRE ou AKKA, anc. SAINT-JEAN-D'ACRE

- Écrit par Robert MANTRAN

- 336 mots

Ville et port de Palestine, qui apparaît dans l'Ancien Testament sous le nom de ‘Acco et au temps des Ptolémées d'Égypte sous celui de Ptolemaïs, époque où elle connut une certaine prospérité. Conquise par les Arabes en 636, elle fut reconstruite peu après et son port réaménagé à la fin du ...

-

AKABA ou AQABA GOLFE D'

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 416 mots

- 1 média

- Afficher les 105 références

Voir aussi

- DIASPORA JUIVE

- HÉBRAÏQUE MODERNE LITTÉRATURE

- YIZHAR SMILANSKY dit S. (1916-2006)

- MEGGED AHARON (1920-2016)

- ORPAZ YITZHAK (1921-2015)

- KAHANA-CARMON AMALIA (1926-2019)

- SHABTAÏ YAAKOV (1934-1981)

- LEVIN HANOCH (1943- )

- SOBOL YEHOSHUA (1939- )

- YESHURUN AVOT (1904-1991)

- DOCUMENTAIRE CINÉMA

- IRRIGATION

- COPRODUCTION, cinéma

- JURIDICTIONS

- SDN (Société des nations)

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- ISLAMISME

- ISRAÉLO-PALESTINIENNES NÉGOCIATIONS

- MINORITÉS

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- ATTENTAT

- AGRAIRES STRUCTURES

- ARIDE DOMAINE

- EXODE DE POPULATIONS

- DIPLOMATIE

- HAMAS

- EILAT ou ELATH

- PALESTINIENS

- PALESTINE IMMIGRATION JUIVE EN

- JAFFA

- KNESSET

- KIBBOUTZ & MOCHAV

- AGENCE JUIVE

- CISJORDANIE

- LOIS FONDAMENTALES

- OLP (Organisation de libération de la Palestine)

- PINSKER LEO (1821-1891)

- MAPAÏ

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ALIYA ou ALYA

- BILTMORE PROGRAMME

- OSM (Organisation sioniste mondiale)

- CHINE, économie

- ÉGYPTE, histoire, de 1952 à nos jours

- TIBÉRIADE ou GÉNÉSARETH LAC DE ou MER DE GALILÉE

- OSLO ACCORDS D' (1993 et 1995)

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- PROCHE-ORIENT

- KIPPOUR GUERRE DU (oct. 1973)

- FATH ou FATAH

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- BÂLE Ier CONGRÈS DE (1897)

- ISRAÉLIENNE LITTÉRATURE

- CAMP DAVID ACCORDS DE (17 sept. 1978)

- YEHOSHUA AVRAHAM B. (1936-2022)

- CINÉMA POLITIQUE

- SECTEUR INDUSTRIEL

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- RÉSOLUTION, droit international

- LIKOUD, parti politique

- INTIFADA

- CARMEL MONT

- ISRAÉLIEN CINÉMA

- KADIMA, parti politique

- LERSKI HELMAR (1871-1956)

- NOUVELLE SENSIBILITÉ, cinéma

- ZOHAR URI (1935-2022)

- LOEVY RAM (1940- )

- PERLOV DAVID (1930-2003)

- MOGRABI AVI (1956- )

- ELKABETZ RONIT (1964-2016) et SHLOMI (1973- )

- NADJARI RAPHAËL (1971- )

- VOLACH DAVID (1970- )

- KISHON EFRAÏM (1924-2005)

- SHOVAL TOM (1981- )

- LAPID NADAV (1975- )

- NIXON EDGAR (1899-1987)