ISRAËL

| Nom officiel | État d'Israël |

| Chef de l'État | Isaac Herzog - depuis le 7 juillet 2021 |

| Chef du gouvernement | Benyamin Nétanyahou - depuis le 29 décembre 2022 |

| Capitale | Jérusalem (Le statut de capitale n'est pas reconnu par la communauté internationale.) |

| Langue officielle | Hébreu , Arabe |

| Population |

9 756 600 habitants

(2023)

|

| Superficie |

22 070 km²

|

Article modifié le

Israël au Moyen-Orient et dans le monde

Le sionisme a été un projet foncièrement normalisateur. Il a voulu mettre fin à ce qu’il percevait comme l’anormalité d’un peuple, dispersé dans le monde entier, en l’engageant dans un processus de territorialisation afin qu’il devienne une nation comme les autres. Cette aspiration à la normalisation nationale était considérée comme l’unique moyen de parvenir à la normalisation internationale, c’est-à-dire à la reconnaissance dans le concert des nations. Créer un État juif ne doit en effet pas seulement consister à transformer un groupe religieux transnational en une nation ancrée sur un territoire, mais aussi à modifier radicalement les rapports entre les Juifs et les autres nations, en les plaçant sur un pied d’égalité. Or cette insertion dans la communauté des nations a été longtemps précaire. L’État d’lsraël a dû faire face à un environnement régional totalement hostile durant les trois premières décennies de son existence, parce que les États arabes, comme les Palestiniens, rejetaient les conditions même de l’avènement d’Israël, sur un territoire où, malgré l’importante immigration juive dans les années 1930, la population arabe était, au départ, nettement majoritaire – le recensement de 1922 effectué lorsque le Royaume-Uni obtient le mandat sur la Palestine fait état de 83 000 Juifs et de 660 000 Arabes. Les conditions de son émergence expliquent assez largement qu’Israël se soit trouvé pendant longtemps isolé dans la communauté des nations, à l’exception des États occidentaux, qui maintinrent des relations constantes avec lui. Globalement, sur le « front international », la situation d’Israël s’est toutefois améliorée à compter des années 1990, avec le démarrage du « processus de paix » israélo-palestinien, même si la normalisation pleine et entière, au Moyen-Orient, ne pourra intervenir que lorsqu’un règlement de paix juste et définitif sera signé entre Israéliens et Palestiniens.

Israël au Moyen-Orient

L’indépendance par la guerre

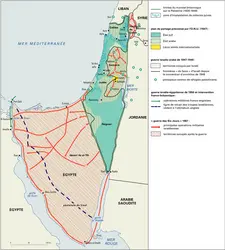

Après que David Ben Gourion, chef du gouvernement provisoire, a proclamé solennellement l’établissement de l’État d’Israël le 14 mai 1948, à l’expiration du mandat britannique, cinq États arabes (Égypte, Transjordanie, Syrie, Liban, Irak) lancent leurs armées à l’assaut d’Israël avec l’objectif explicite de détruire le nouvel État. Alors qu’éclate cette confrontation interétatique, une première guerre vient pourtant de s’achever. Elle a mis aux prises, d’un côté, les forces sionistes (la Haganah, l’armée clandestine liée aux formations de gauche, et les groupes dissidents liés à la droite), de l’autre les troupes d’irréguliers palestiniens (en particulier autour d’Abdel Kader al-Husseini), appuyées par des « volontaires arabes » rassemblés dans l’Armée de libération arabe. En effet, dès l'adoption du partage de la Palestine par l’Assemblée générale de l’ONU le 29 novembre 1947, les affrontements, lancés à l’initiative de groupes armés palestiniens, commencent. Cette guerre judéo-arabe comporte deux phases. Jusqu’en mars 1948, les Palestiniens prennent l’initiative et parviennent à couper les axes de communication, à isoler des localités juives et à soumettre Jérusalem à un véritable blocus. Les choses changent à compter d’avril 1948. La livraison d’armes venues de Tchécoslovaquie – avec l’assentiment de l’Union soviétique – pousse la Haganah, et son unité d’élite (le Palmakh), à passer à l'offensive afin de prendre le contrôle du territoire alloué à l'État juif par l'ONU. Ce changement de stratégie, qui conduit à la reddition de villes importantes comme Haïfa et Jaffa, s’accompagne d’un phénomène inédit : l’exode en masse des Palestiniens des cités conquises. Dès le début des hostilités, des Palestiniens aisés se réfugient spontanément dans les pays voisins afin de se mettre à l’abri d’une confrontation qui s’annonce sans merci (environ 70 000 départs). Toutefois, l’offensive d’avril 1948 a des conséquences autrement dramatiques puisqu’elle pousse une population palestinienne paniquée (200 000 à 300 000 personnes) à fuir en masse. Au prix de sacrifices importants, la communauté juive de Palestine est parvenue, avant même la proclamation de l’État, à s’assurer le contrôle d’une bonne partie du territoire qui lui avait été attribué par le plan de partage (même si le Néguev lui échappe encore pour l’heure) et de zones qui auraient dû lui échapper (Jaffa, certains quartiers de Jérusalem-Ouest). De plus, ce territoire est pour l’essentiel vidé de sa population arabe.

Lorsque, à l’aube du 15 mai, l’invasion de la Palestine par les pays arabes commence, l’État d’Israël doit faire face à une menace immédiate sur son existence, mais il affronte ses adversaires revigoré par sa victoire sur les Palestiniens contre lesquels le mouvement sioniste a combattu durant trois décennies. La guerre contre les États arabes est marquée par trois moments forts. Entre le 15 mai et le 10 juin 1948, bien que dépourvue d'artillerie, de chars d'assaut et d'aviation, la Haganah parvient à stopper l'offensive des Égyptiens le long de la côte, des Libanais et des Syriens en Galilée. Seule la Légion arabe de Transjordanie tient solidement ses positions à Jérusalem et dans ses environs. Les combats reprennent dix jours à compter du 8 juillet. Bien que très courte, cette phase de la guerre est décisive sur le front central. Elle permet à Tsahal (Armée de défense d'Israël), constituée par la réunion de toutes les organisations armées, de dégager définitivement Tel-Aviv par la capture des villes de Lod et de Ramla qui s’accompagne de l’expulsion manu militari de 100 000 Palestiniens. Enfin, entre le 14 octobre 1948 et janvier 1949, les combats se concentrent dans le Néguev d’où l’armée égyptienne est progressivement chassée et en haute Galilée où les troupes de l’Armée de libération arabe sont définitivement défaites. Entre 100 000 et 150 000 Palestiniens sont poussés à l’exode au cours de ces deux dernières opérations militaires. Longtemps objet de polémiques, la question des réfugiés palestiniens est désormais bien documentée. Les travaux des « nouveaux historiens israéliens », menés à compter de la fin des années 1980, ont en effet remis en cause certains mythes israéliens, à commencer par celui du départ spontané des Arabes de Palestine. En réalité, comme l’a montré l’historien Benny Morris, les départs répondant à l’injonction des autorités arabes locales ont été très rares. Dans la plupart des villes et villages abandonnés, les habitants sont partis soit à la suite des assauts des soldats juifs, soit poussés par la panique ou les rumeurs d’attaque ennemie.

L’indépendance d’Israël a coûté cher en termes humains : 6 000 soldats et civils ont trouvé la mort (soit 1 % de la population juive de l’époque). Elle a toutefois permis la consolidation de l’État sur un territoire de 20 700 km2, soit 6 000 km2 de plus par rapport au plan de partage de 1947. Du côté arabe, en revanche, le bilan est désastreux : plus de 10 000 victimes (aux deux tiers palestiniennes) et, surtout, une société arabe engloutie, brisée, dispersée. Cette terrible défaite va durablement installer parmi les Arabes un refus total de l'existence d'Israël qui prendra beaucoup de temps à être ébranlé.

Guerres à répétition avec les États arabes

Après sa prise définitive du pouvoir (1954), Gamal Abdel Nasser organise en unités de fedayins (« ceux qui se sacrifient ») les réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, administrée par l’Égypte, pour perpétrer des attaques en territoire israélien. À cette stratégie de harcèlement, Israël répond par des représailles de plus en plus meurtrières. Le pays éprouve également un isolement croissant entretenu par la conclusion de pactes militaires entre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie, comme par le blocus du golfe d’Akaba (1955). Le gouvernement dirigé par Ben Gourion décide alors de se joindre au Royaume-Uni et à la France – le grand allié d’Israël à cette époque –, déterminés à attaquer l’Égypte nassérienne après la nationalisation du canal de Suez en juillet 1956. L’attaque israélienne vient à bout de l’armée égyptienne en quelques jours. L’ensemble de la péninsule du Sinaï est occupé. Parallèlement, les troupes franco-britanniques prennent pied dans la zone du canal. Militairement bien partie, l’opération tripartite échoue politiquement du fait de la pression conjuguée des Soviétiques et des Américains, qui obtiennent le retrait des forces d’invasion. La guerre de 1956, loin d’affaiblir Nasser, lui donne une aura considérable, non seulement dans les pays arabes, mais au sein du Tiers Monde naissant. À l’inverse, Israël, qui s’est allié avec deux puissances coloniales sur le déclin, apparaît comme le féal de l’Occident, opposé au mouvement d’émancipation nationale des peuples d’Afrique et d’Asie. Cette image négative marquera longtemps l’État juif.

La décennie 1956-1965 est relativement calme même si rien n’a changé sur le fond. À partir de 1965, les bombardements des kibboutzim de Galilée par les Syriens et les actions de sabotage des fedayins se multiplient. Dans ce contexte de tensions croissantes, Nasser prend, en mai 1967, deux décisions lourdes de conséquences. Il demande, et obtient, le départ immédiat des casques bleus de l'ONU qui surveillaient la frontière israélo-égyptienne depuis 1957 et impose à nouveau le blocus du golfe d’Akaba. La conclusion d’une alliance militaire entre les pays arabes du champ de bataille accentue le sentiment d’isolement de l'État juif qui décide, le 5 juin 1967, d'engager une action militaire de grande envergure contre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie. La guerre dure six jours et s'achève par une déroute des armées arabes alors qu’Israël se retrouve avec un formidable rempart stratégique : le désert du Sinaï (60 000 km2) et la bande de Gaza (360 km2), le Golan (1 160 km2) et la Cisjordanie (5 800 km2). Sans oublier la vieille ville de Jérusalem et ses faubourgs (Jérusalem-Est) qui sont unilatéralement intégrés dans les limites de la « nouvelle municipalité unifiée ». La guerre dite « des Six Jours » a des conséquences très importantes dans quatre domaines. Sur le plan régional, elle précipite la crise de l’idéologie panarabe qui était dominante depuis le milieu des années 1950 et fait réémerger la question palestinienne. L’occupation du reliquat arabe de la Palestine mandataire (Gaza et Cisjordanie) met en effet, à nouveau, Israël directement aux prises avec une importante population palestinienne (1,2 million en 1967) et avec le nationalisme dont elle se revendique. Sur le plan des relations avec la diaspora, la guerre de 1967 marque un tournant : elle conduit à un élan de solidarité sans pareil dans les communautés de diaspora et, en France, à un désenchantement des Juifs, même profondément assimilés, vis-à-vis d’un pouvoir gaulliste qui a choisi, abruptement, de rompre les liens privilégiés que la France entretenait jusqu’alors avec l’État hébreu. La troisième conséquence concerne les relations extérieures d’Israël. En cessant d’être son plus proche allié, la France laisse la place aux États-Unis, qui vont devenir le fournisseur quasi exclusif de l’armement israélien et le partenaire stratégique de l’État juif. Sur le plan diplomatique, enfin, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte à l’unanimité, le 22 novembre 1967, la résolution 242 qui demande le retrait des forces armées israéliennes tout en affirmant le droit de chaque État à vivre à l’intérieur de frontières sûres et reconnues – les Palestiniens ne sont évoqués qu’à travers le « problème des réfugiés » et « son juste règlement ». Ce texte constitue encore aujourd’hui un élément essentiel de la légalité internationale puisqu’il établit à la fois l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre et le droit à l’existence de l’État d’Israël.

Contrairement aux espoirs des dirigeants israéliens, la déconfiture des armées arabes n’a pas conduit les régimes en place à une plus grande souplesse. L’effet fut exactement inverse. Réunis à la fin d’août 1967 à Khartoum, les États de la Ligue arabe adoptent une position intransigeante : non à des négociations avec Israël, non à la reconnaissance, non à la réconciliation. Anouar el-Sadate, qui succède à Nasser en 1970, comprend pourtant que la guerre totale n’est plus une option, du fait de la suprématie d’Israël, mais que la négociation n’est elle-même possible que si l’humiliation de 1967 est lavée. Il déclenche donc le 6 octobre 1973 une nouvelle offensive militaire (coordonnée avec la Syrie) pour changer la donne. Lorsque le cessez-le-feu entre en vigueur le 25 octobre, Israël est parvenu, après avoir été bousculé dans un premier temps, à rétablir militairement la situation, mais la guerre du Kippour a eu des conséquences importantes. Elle a révélé l'impréparation relative de Tsahal, ce qui conduit à des changements dans l'état-major et à la démission de la Première ministre, Golda Meir. Elle accroît l’implication des deux superpuissances dans le conflit, l’Union soviétique et les États-Unis ayant organisé de gigantesques ponts aériens pour soutenir leurs alliés respectifs. Elle a, enfin, grâce aux succès initiaux remportés par leurs armées, redonné confiance aux États arabes et permis à Sadate de mettre en œuvre sa stratégie de paix.

La paix avec l'Égypte : un tournant majeur

La conclusion de deux accords de désengagement (1974-1975), négociés par l'entremise du secrétaire d’État américain Henry Kissinger, marque les étapes initiales du rapprochement israélo-égyptien qui prend un tour spectaculaire, marqué d’émotion, avec la visite du président Sadate en Israël, accueilli dans la liesse le 19 novembre 1977. Celui-ci aspire à un accord de paix global fondé sur l’évacuation de tous les territoires occupés et sur le respect du droit à l'autodétermination des Palestiniens. La position du Premier ministre israélien Menahem Begin, le leader de la droite sioniste – laquelle a accédé au pouvoir en mai 1977, pour la première fois depuis la création de l’État d’Israël –, est très différente. Son objectif est avant tout de conclure la paix avec l'Égypte, afin de geler militairement le front sud, et non de trouver un compromis territorial avec les Palestiniens, et ce d’autant moins qu’il encourage politiquement et financièrement, pour des raisons idéologiques, le développement de la colonisation juive en Cisjordanie et à Gaza. Le désaccord demeure, mais la médiation américaine permet d'aboutir à un succès de taille, la signature des accords de Camp David (17 septembre 1978). Ceux-ci comportent deux volets : l’octroi d'un statut d'autonomie aux Palestiniens des territoires occupés pendant une période transitoire de cinq années maximum (avant règlement définitif de la question palestinienne) et la conclusion d'un traité de paix entre l’Égypte et Israël sur la base d’un échange paix-territoire : l'établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays est lié au retrait total de l’armée israélienne du Sinaï. Seul ce dernier volet rentrera en application avec le traité définitif de paix, signé à Washington le 26 mars 1979.

La paix séparée, tant récusée par Sadate, est bel et bien mise en œuvre. Le projet d’autonomie palestinienne rencontre immédiatement l’hostilité de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), reconnue comme représentante des Palestiniens par les États arabes, qui refuse un accord négocié en son absence. Sadate tente bien de négocier directement avec Begin pour donner de la substance à ce plan, mais il se heurte à l’inflexibilité du Premier ministre israélien qui refuse tout moratoire sur la construction des colonies et toute concession sur la souveraineté exclusive d’Israël à Jérusalem. Malgré cet échec, Sadate décide d’aller de l’avant, mortifié par le rejet des accords de Camp David par les États arabes, et par la crainte que la montée du fondamentalisme religieux – symbolisée par le renversement du shah d’Iran – ne compromette définitivement ce à quoi il tient par-dessus tout : le retour du Sinaï dans le giron égyptien (qui deviendra effectif en 1982). Ce premier traité de paix coûte cher à l’Égypte : elle est exclue de la Ligue arabe, frappée d'ostracisme diplomatique et en butte à l'hostilité du Front de la fermeté (Syrie, Algérie, Libye, Yémen du Sud, OLP). Mais elle retrouvera sa place centrale dans le monde arabe en 1989, tout en maintenant ses relations diplomatiques avec Israël.

La « question palestinienne »

L’avènement de l’État d’Israël constitue pour les Palestiniens la Nakba (« catastrophe ») puisqu’elle a entraîné la déstructuration de leur société et la dispersion de leur peuple, désormais majoritairement constitué de réfugiés. Sur le territoire israélien ne se trouvent plus en 1949 que 160 000 Palestiniens, qui obtiendront la citoyenneté israélienne. Les autres se trouvent alors dans la bande de Gaza, sous administration égyptienne (245 000), en Cisjordanie, annexée au royaume de Jordanie en 1950 (400 000), et surtout dans les pays arabes voisins (750 000). C’est dans les camps de réfugiés que le nationalisme palestinien renaît dans les années 1960, sous l’égide en particulier du Fatah (Mouvement de libération nationale) qui prend le contrôle de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) créée initialement, en 1964, sous l’égide des États arabes. Face à ce retour de la question palestinienne, Israël a beau jeu, dans un premier temps, de dénoncer l’OLP qui, comme l’atteste sa charte de 1968, rejette totalement la création d’un État juif et considère que seule la lutte armée est légitime. Cette dernière se traduit fréquemment par le recours au terrorisme (détournement d'avions, prises d'otages, attentats) justifiant le refus israélien de reconnaître le fait palestinien. Paradoxalement, comme on l’a vu, c’est la victoire de 1967 qui met à nouveau Israël en contact direct avec les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Très vite, Israël fait face à une population qui se place sous l’égide de l’OLP et rejette l’occupation, et ce d’autant plus qu’à partir de 1977, avec l’arrivée au pouvoir du nationaliste de droite Menahem Begin, la colonisation juive connaît un essor considérable. En déclenchant, en juin 1982, la guerre au Liban, Begin espère d’ailleurs chasser l’OLP du pays des Cèdres pour la faire disparaître définitivement comme acteur politique régional. Le calcul échoue. Si Yasser Arafat et ses hommes quittent bien la capitale libanaise, l’OLP survit à cette crise et s’ouvrira au compromis politique avec Israël. Parallèlement, du côté israélien, une mutation s’opère du côté du Parti travailliste qui abandonne définitivement l’idée de régler la question palestinienne dans le cadre d’un accord avec la Jordanie, qui a exercé son autorité sur la Cisjordanie jusqu’en 1967. Un événement décisif, en Cisjordanie et à Gaza, vient parachever ce double mouvement : le déclenchement en décembre 1987 de la première Intifada, vaste soulèvement de toute la société palestinienne, qui se dresse contre une occupation alors vieille de vingt ans. Cette révolte non militarisée (appelée aussi « guerre des pierres »), sévèrement réprimée par Israël, donne du corps à l’idée que la question palestinienne pourrait être définitivement réglée par l’édification d’un État palestinien dans les territoires occupés en 1967. Cette option est défendue de plus en plus nettement par le Fatah (pivot de l’OLP), la gauche sioniste (même si des ambiguïtés subsistent) et par un nombre croissant d’États dans le monde.

Une première étape importante s’ouvre le 30 octobre 1991 lorsque, dans un contexte international transformé par la fin de la bipolarité, s'ouvre à Madrid la Conférence internationale sur la paix au Moyen-Orient qui réunit, pour la première fois, l'ensemble des parties (y compris les Palestiniens). Ce processus de paix permet le démarrage à Washington de négociations bilatérales entre Israël et la Syrie, le Liban, la Jordanie et une délégation palestinienne, ainsi que la constitution de cinq groupes de travail spécialisés sur des questions multilatérales (réfugiés, environnement, contrôle des armements, eau, coopération économique). Mais les négociations tournent rapidement à vide du fait du refus d'Israël, dirigé alors par Yitzhak Shamir, ardent défenseur du Grand Israël, de négocier directement avec l'OLP. La victoire des travaillistes, emmenés par Yitzhak Rabin, en juin 1992, permet le déblocage de la situation. Ces derniers engagent au début de l'année 1993, via la Norvège, des pourparlers directs avec des représentants de l'OLP. Les accords d’Oslo se concluent avec succès par la reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP et par la signature à Washington, le 13 septembre 1993, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie. La conclusion d'un pareil accord, entre deux parties qui étaient jusqu'alors enfermées dans des logiques de négation réciproque, constitue un tournant de la plus haute importance. L’idée est de parvenir d’abord à un accord intérimaire, valable pour cinq ans, avant de conclure un règlement définitif permettant une réconciliation historique entre les deux peuples. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il est capital qu’une dynamique politique positive se déploie, ce qui n’est le cas que de façon partielle. Certes, une Autorité palestinienne présidée par Yasser Arafat (jusqu’à sa mort en novembre 2004) et dotée d’un Conseil législatif élu voit le jour. Dans un certain nombre de domaines (éducation, santé, protection sociale...), la vie quotidienne de millions de Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza est désormais gérée par des Palestiniens. Mais la mise en place de l’Autorité, qui ne bénéficie d’une assise territoriale véritable que sur 40 % de la Cisjordanie – et la totalité de la bande de Gaza depuis le désengagement de 2005 – ne met fin ni à la présence militaire d’Israël ni la colonisation. Cette dernière s’est même renforcée durant la décennie du processus de paix, avec un quasi-doublement du nombre de colons (de 110 000 en 1992 à 200 000 en 2000). Cette situation, qui va clairement à l’encontre de la logique du compromis territorial, fragilise Yasser Arafat auquel ses adversaires islamistes ont beau jeu de reprocher d’avoir « capitulé ». Pour la mouvance islamiste (Hamas et Djihad islamique), aucun compromis politique avec Israël n’est acceptable, seule la violence peut modifier les rapports de force. Le recours massif aux attentats-suicides est le moyen privilégié pour faire vaciller l'édifice de la paix, objectif que les radicaux musulmans partagent avec les ultranationalistes juifs. L’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, le 4 novembre 1995, par un extrémiste juif s’inscrit pleinement dans cette logique. Après sa disparition, suivie quelques semaines plus tard d’une violente campagne d’attentats du Hamas, le processus de paix s’enraie.

Une tentative ambitieuse pour parvenir à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien intervient pourtant en juillet 2000 avec le sommet tripartite de Camp David (Maryland) réunissant Yasser Arafat, le Premier ministre israélien Ehoud Barak et le président Bill Clinton. Cet objectif supposait qu’un accord-cadre soit trouvé sur des questions très sensibles (Jérusalem, réfugiés, colonies juives, frontières, arrangements de sécurité). Mais, au bout de quinze jours, le sommet s’achève sans accord, même minimal. Même si les négociations permettent de lever certains tabous (acceptation par Israël d’une forme de partage de souveraineté dans le secteur oriental de Jérusalem, consentement des Palestiniens à l’annexion par Israël des « grands blocs de colonies » de Cisjordanie…), elles échouent, et cet échec fragilise, incontestablement, les rapports entre Israéliens et Palestiniens.

En septembre 2000, la visite sur l’esplanade des Mosquées (le mont du Temple pour les Juifs) du leader du Likoud, Ariel Sharon, fermement opposé à toute concession territoriale, ouvre un nouveau cycle de confrontations violentes, l’Intifada al-Aqsa (ou seconde Intifada), qui va durer cinq ans. Elle a un coût humain considérable : plus de 4 500 morts, en majorité des civils (3 450 Palestiniens, 1 000 Israéliens), des dizaines de milliers de blessés handicapés à vie. Elle touche les sociétés de plein fouet et fait définitivement voler en éclats le processus de paix.

Certes, les initiatives n’ont pas totalement disparu, de la résolution 1397 adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU (mars 2002) endossant la solution à deux États, vivant côte à côte, à la conférence d’Annapolis convoquée en novembre 2007 par le président George W. Bush. Les États-Unis continuent d’être présents sur le plan diplomatique, particulièrement sous la présidence de Barack Obama (2009-2017). Mais les rapports israélo-palestiniens sont dominés par les logiques unilatérales. En 2002, pour endiguer la vague de terrorisme, Ariel Sharon décide ainsi la construction d’une barrière de séparation entre la Cisjordanie et le territoire souverain d’Israël (sans qu’elle constitue pour autant une frontière). Le même Premier ministre met en œuvre en 2005 le retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza, l’évacuation des 8 000 colons et le démantèlement des implantations, essentiellement pour ne plus avoir à gérer un territoire extrêmement peuplé et sans grand intérêt stratégique. Gaza devient d’ailleurs le nouvel épicentre du conflit après la prise du pouvoir par le Hamas dans le territoire en juin 2007, qui est soumis à un blocus sévère de la part d’Israël. Consolidant méthodiquement son autorité à Gaza, le mouvement islamiste démontre une capacité de nuisance persistante avec ses tirs de roquettes sur le territoire d’Israël. À quatre reprises, ces tensions aboutissent à des confrontations armées entre le Hamas et l’État hébreu (décembre 2008-janvier 2009, opération Plomb durci ; novembre 2012 ; juillet-août 2014, opération Bordure protectrice ; mai 2021). Le 7 octobre 2023, le Hamas lance, à la surprise générale, une attaque terroriste de grande ampleur sur les localités israéliennes situées autour de la bande de Gaza. Près de 1 200 personnes, essentiellement des civils, sont systématiquement tuées, parfois après avoir subi des sévices. Près de 250 personnes sont prises en otages et emmenées à Gaza. Israël riposte dans la foulée par une offensive militaire inédite, d’abord avec des bombardements massifs, puis en pénétrant à Gaza pour détruire l’infrastructure armée du Hamas. Cette guerre, dans un environnement extrêmement urbanisé, fait un grand nombre de victimes : plus de 37 500 morts palestiniens à la fin de juin 2024 selon le ministère de la Santé du Hamas, en majorité des civils, et un nombre indéterminé de combattants ; près de 300 soldats israéliens tués. Les conséquences humanitaires sont dramatiques et les dégâts considérables dans le bâti et les infrastructures à Gaza. Elle souligne, une fois de plus, l’urgence à trouver une issue politique équitable au conflit israélo-palestinien.

Israël dans le concert des nations

Bien qu’il ait été créé par une résolution de l’ONU en 1947, l'État juif est sans doute l'État dont l'existence a été la plus contestée dans le concert des nations. Ses relations internationales s'en sont longtemps ressenties. Depuis sa création, Israël n'a établi des rapports stables et continus qu'avec l'Occident. Le monde arabo-musulman lui a été totalement hostile pendant des décennies alors que les pays du bloc soviétique, comme ceux du Sud, n’ont souvent entretenu avec lui que des relations épisodiques. Sa politique extérieure a été fortement dépendante du conflit israélo-arabe dont les soubresauts ont longtemps affecté ses rapports avec la communauté internationale. Le démarrage du processus de paix en 1991, même s’il n’a pas abouti, a toutefois conduit à une véritable « révolution diplomatique », menant à l’établissement de relations avec plus de soixante-dix pays en Europe orientale, en Asie et en Afrique.

Le rapprochement franco-israélien

Dans ses toutes premières années, le jeune État pense pouvoir mener une politique de non-alignement qui le mettrait à l’abri des turbulences du monde. Pourtant, ses dirigeants comprennent très vite qu’isolé au Moyen-Orient Israël ne peut subsister sans un solide soutien extérieur, surtout diplomatique et militaire. La France jouera pendant près de vingt ans ce rôle d’allié indéfectible, qu’aucun des deux Grands n’était désireux d’assumer.

L'approbation soviétique donnée à la création de l'État juif – alors que le sionisme avait toujours été dénoncé comme un « mouvement chauvin, réactionnaire et bourgeois » – était de nature tactique. Très vite, les relations se dégradèrent tant parce que l’Union soviétique voulait couper court à toute influence d’Israël sur ses propres citoyens juifs que parce qu’elle se rapprochait des mouvements décolonisateurs du Sud, dont le président Nasser était un éminent représentant. La position des États-Unis était différente. Eux aussi avaient joué un rôle décisif dans la naissance de l'État, mais sur fond d’une grande sympathie de l’opinion américaine envers le projet sioniste. Cependant, les États-Unis ne cherchèrent pas à intégrer l'État juif dans leur stratégie régionale d’endiguement de l’Union soviétique.

Dans ce contexte international, Israël va trouver son salut du côté de l’Europe, et principalement de la France. Dès le début des années 1950, plusieurs accords d'armement sont conclus entre les deux pays prévoyant la livraison de tanks, d'avions et de pièces d'artillerie. En 1957, la France aide Israël à construire le réacteur nucléaire de Dimona, dans le Néguev, qui permet au pays de se doter de l’arme nucléaire – Israël n’a jamais reconnu officiellement être en possession de cette arme, mais les experts considèrent que le pays dispose d’environ 200 bombes atomiques. L’arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 ne marque pas de changement significatif mais, après la guerre en Algérie, la France veut renouer avec les pays arabes et adopter une position moins pro-israélienne. Ce rééquilibrage se solde en fait par une rupture. En décrétant, à la veille du déclenchement de la guerre des Six Jours, un embargo sur la livraison d’armes à destination du Moyen-Orient, de Gaulle pénalise Israël. Il émet rapidement des critiques sur l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza, qu’il considère comme ouvrant la voie à un cycle infernal de répression et de résistance. Cet épisode engendre beaucoup d’amertume, non seulement chez les dirigeants israéliens, mais aussi dans la population, qui aura le sentiment d’avoir été abandonnée par leur allié à un moment critique. Cette rupture pousse Israël à se tourner résolument vers les États-Unis, qui deviendront son fournisseur d'armes quasi exclusif ainsi que son plus fidèle soutien politique et financier.

Hormis avec l’Occident et ses prolongements outre-Atlantique (Amérique du Nord et du Sud) et dans le Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande), Israël ne réussit une percée diplomatique significative dans les années 1960 qu'avec l’Afrique noire. Plus de trente États établirent, au fur et à mesure de leur accession à l’indépendance, des relations avec Israël qui contribuera au développement de ces pays, en particulier dans le domaine agricole. Cette ouverture vers le continent noir ne résiste pas à la guerre des Six Jours.

Un lien stratégique avec les États-Unis après la guerre des Six Jours

Après 1967, de nombreux États issus de la décolonisation perçoivent cet Israël victorieux sur le champ de bataille comme un État expansionniste, dédaigneux des droits légitimes des Palestiniens. Ce conflit et son prolongement, la guerre de Kippour (1973), conduisent à un isolement international croissant et, du coup, à une dépendance grandissante envers les États-Unis.

Immédiatement après la guerre des Six Jours, l’Union soviétique et ses satellites d’Europe orientale (à l'exception de la Roumanie) sont les premiers à rompre les liens diplomatiques avec Israël. Pendant une bonne vingtaine d’années, les contacts politiques entre le bloc communiste et Israël sont inexistants, l'URSS devenant le soutien fidèle des États arabes les plus radicaux (notamment la Syrie d’Hafez al-Assad) et le champion incontesté de l'antisionisme.

Le divorce avec les pays africains est plus progressif. La plupart des États africains, en particulier ceux qui avaient noué des rapports étroits avec l’État hébreu (République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Kenya…), rompent leurs relations diplomatiques après 1973 à un moment où la résistance palestinienne commence à réémerger comme force politique. Cette visibilité renouvelée des Palestiniens se manifeste avec éclat dans toutes les instances internationales (Organisation de la conférence islamique, Mouvement des non-alignés, Organisation des Nations unies) alors même qu’Israël y est dénoncé de plus en plus vivement.

La reconnaissance croissante du fait palestinien a des répercussions jusqu’en Europe. La France ouvre la voie parmi les pays d’Europe de l’Ouest en soutenant le droit à l’autodétermination des Palestiniens et en autorisant en 1975 l'OLP à établir une représentation officielle à Paris. Cette ligne politique est adoptée au niveau européen lors du sommet de Venise (juin 1980). Elle accroît les désaccords avec l’État d’Israël qui ne prennent fin que lorsque celui-ci reconnaît l’OLP comme interlocuteur en 1993. Remarquons toutefois que si les relations politiques avec certains États européens ont pu être tendues par moments, ces divergences n’ont jamais entravé les liens économiques : l’Union européenne demeure le premier partenaire commercial d’Israël. Mais le premier allié stratégique d’Israël reste les États-Unis.

Cette entente a été établie par l’administration Nixon (1969-1974) qui voyait dans l’État d’Israël le rempart le plus solide face aux alliés arabes de l’URSS, la Syrie et l'Égypte (jusqu’à la paix avec Israël en 1979). La présidence Nixon met en place trois formes d’intervention dont deux perdurent encore aujourd’hui. En premier lieu, une aide économique de 1,2 milliard de dollars sous forme de dons annuels est instaurée (jusqu’en 2007). En second lieu, l’aide militaire est institutionnalisée : elle se montait à près de 4 milliards de dollars en 2023. Elle sert soit à acheter du matériel américain, soit à financer des programmes de coopération. Enfin, les États-Unis maintiennent un soutien diplomatique fort à Israël, en particulier dans les périodes de confrontation militaire avec ses adversaires (surtout les acteurs non étatiques que sont le Hezbollah et le Hamas). Ce soutien n’empêche pas les États-Unis de s’engager pour trouver une solution politique au conflit israélo-arabe. Du plan Rogers en 1969-1970, sous Nixon, au plan Trump en 2019-2020, en passant par les accords de Camp David (1978) sous Jimmy Carter, l’engagement tenace des administrations Bush et Clinton dans le processus de paix des années 1990, le plan Kerry (2016), sous Obama, les États-Unis sont très actifs dans la recherche d’un règlement durable du contentieux israélo-arabe. Toutefois, le principe qui guide cette intercession américaine est clair : il s’agit de faciliter la conclusion d’arrangements politiques entre Israël et ses voisins, mais sans exercer de pressions trop fortes sur le premier pour ne pas hypothéquer le partenariat privilégié entre les deux pays.

Les raisons qui font d'Israël le plus gros bénéficiaire au monde de l'aide américaine sont au nombre de trois. D’abord, sa valeur stratégique pour les États-Unis : Israël s'est montré un allié fidèle qui avait les mêmes ennemis (jadis, l’Union soviétique et ses alliés ; aujourd’hui les différentes formes d’islamisme, y compris celui d’un Iran qui cherche à se doter de la maîtrise de l’arme nucléaire). Ensuite vient le soutien de la communauté juive américaine qui, grâce à ses diverses organisations, sait se faire entendre des autorités politiques. Le Congrès, surtout, est l'objet d'un lobbying très efficace de l'American Israel Public Affairs Committee. En outre, depuis les années 2000, le soutien, politique comme financier, émanant de la mouvance chrétienne évangélique proche du Parti républicain est devenu essentiel. Enfin, la parenté idéologique et culturelle pèse lourdement. La perception d'une communauté de valeurs démocratiques, un processus de construction nationale identique par immigration, la même conscience d’une destinée singulière ont beaucoup fait pour rapprocher les deux pays.

Des relations internationales diversifiées

Dans les années 1990, l’État d’Israël met fin à son tête-à-tête exclusif avec l’Occident, même si l’alliance stratégique avec les États-Unis demeure essentielle. Avec la dislocation progressive du bloc communiste à la fin des années 1980, les anciennes démocraties populaires renouent avec Israël, comme le fait l’URSS de Mikhaïl Gorbatchev peu de temps avant sa dissolution en 1991. Tous les nouveaux États nés de l’éclatement des trois fédérations (Union soviétique, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) reconnaissent Israël. De même, les États africains rétablissent leurs relations avec l’État hébreu, guidés par le souhait de bénéficier de l’apport d’entreprises israéliennes dans certains domaines (télécommunications, surveillance, extraction minière…).

L’année 1991 marque d’ailleurs le point de départ d’une dynamique de reconnaissance diplomatique inédite, le lancement du processus de paix, y compris avec les Palestiniens, convainquant la plupart des États que le dernier obstacle sur la voie de reconnaissance d’Israël est désormais levé. Dans la foulée, près de soixante-dix États nouent des relations diplomatiques avec l’État hébreu. Parmi ceux-ci, trois méritent une attention particulière. L’Inde, tout d’abord : bien que cet État a reconnu Israël en 1950, il faut attendre 1992 pour que ce leader du Sud ouvre une ambassade à Tel-Aviv. Depuis, la coopération, y compris militaire, entre les deux pays se développe à un rythme soutenu. La Chine, ensuite : les relations commerciales entre les deux pays avoisinaient 24,5 milliards de dollars en 2022, faisant de Pékin le deuxième partenaire commercial d'Israël, avec un net avantage pour le volet civil des échanges (télécommunications, haute technologie) du fait de la réticence des États-Unis aux transferts d’armes vers le géant chinois. Enfin, le Vatican : l’établissement en décembre 1993 de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Israël revêt une importance historique et symbolique déterminante. En reconnaissant l’État juif, l’Église catholique, puissance spirituelle, admet la pleine légitimité religieuse du judaïsme et parachève ainsi la rupture, engagée par le concile Vatican II (1962-1965), avec un « antijudaïsme théologique » pluriséculaire.

La normalisation internationale de l’État d’Israël a beaucoup progressé depuis les années 1990. Elle a connu une évolution spectaculaire en 2020 avec la conclusion des accords d’Abraham qui ont permis l’établissement de liens diplomatiques, de nature variable, entre Israël et quatre États arabes : Bahreïn, Émirats arabes unis, Maroc et Soudan. Ce rapprochement a eu lieu en dépitde l’absence de règlement de la question palestinienne. Certes la guerre à Gaza (commencée en 2023) a provisoirement des conséquences négatives : suspension des relations diplomatiques avec la Bolivie et Belize, rappel des ambassadeurs du Chili, de Turquie et du Bahreïn… Ces développements soulignent combien seule une solution juste et équitable au conflit israélo-palestinien assurerait la reconnaissance pleine, entière et pérenne de l’État hébreu.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marcel BAZIN : professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne

- Alain DIECKHOFF : docteur en sociologie politique, directeur de recherche CNRS, CERI-Sciences Po

- Claude KLEIN : professeur à la faculté de droit de l'université hébraïque de Jérusalem (Israël)

- Lily PERLEMUTER : docteur en études hébraïques, maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Ariel SCHWEITZER : enseignant-chercheur, critique de cinéma

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

INDÉPENDANCE D'ISRAËL PROCLAMATION DE L' (1948)

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 237 mots

- 1 média

Alors que le mandat britannique sur la Palestine doit expirer le lendemain, David Ben Gourion proclame, le 14 mai 1948 à Tel-Aviv, l'indépendance de l'État d'Israël. Celui-ci est aussitôt reconnu par les principales puissances mondiales qui, au sein de l'O.N.U., recherchaient...

-

ISRAËL, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABBAS MAHMOUD (1935- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Aude SIGNOLES

- 2 006 mots

- 1 média

Homme d’État palestinien, Mahmoud Abbas a été Premier ministre de l’Autorité palestinienne en 2003, sous la présidence de Yasser Arafat, avant de succéder à ce dernier en 2005.

Mahmoud Abbas est né le 26 mars 1935 à Safed, ville de haute Galilée, aujourd'hui située à l'intérieur des frontières...

-

ACCORDS DE WASHINGTON

- Écrit par Christophe PÉRY

- 246 mots

- 1 média

La fin de la guerre froide a modifié les données du conflit du Proche-Orient. Après la guerre du Golfe, les États-Unis poussent Israël à participer à une conférence de paix. Le retour au pouvoir des travaillistes israéliens, en 1992, facilite la conclusion des accords secrètement négociés...

-

ACRE ou AKKA, anc. SAINT-JEAN-D'ACRE

- Écrit par Robert MANTRAN

- 336 mots

Ville et port de Palestine, qui apparaît dans l'Ancien Testament sous le nom de ‘Acco et au temps des Ptolémées d'Égypte sous celui de Ptolemaïs, époque où elle connut une certaine prospérité. Conquise par les Arabes en 636, elle fut reconstruite peu après et son port réaménagé à la fin du ...

-

AKABA ou AQABA GOLFE D'

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 416 mots

- 1 média

- Afficher les 105 références

Voir aussi

- DIASPORA JUIVE

- HÉBRAÏQUE MODERNE LITTÉRATURE

- YIZHAR SMILANSKY dit S. (1916-2006)

- MEGGED AHARON (1920-2016)

- ORPAZ YITZHAK (1921-2015)

- KAHANA-CARMON AMALIA (1926-2019)

- SHABTAÏ YAAKOV (1934-1981)

- LEVIN HANOCH (1943- )

- SOBOL YEHOSHUA (1939- )

- YESHURUN AVOT (1904-1991)

- DOCUMENTAIRE CINÉMA

- IRRIGATION

- COPRODUCTION, cinéma

- JURIDICTIONS

- SDN (Société des nations)

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- ISLAMISME

- ISRAÉLO-PALESTINIENNES NÉGOCIATIONS

- MINORITÉS

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- ATTENTAT

- AGRAIRES STRUCTURES

- ARIDE DOMAINE

- EXODE DE POPULATIONS

- DIPLOMATIE

- HAMAS

- EILAT ou ELATH

- PALESTINIENS

- PALESTINE IMMIGRATION JUIVE EN

- JAFFA

- KNESSET

- KIBBOUTZ & MOCHAV

- AGENCE JUIVE

- CISJORDANIE

- LOIS FONDAMENTALES

- OLP (Organisation de libération de la Palestine)

- PINSKER LEO (1821-1891)

- MAPAÏ

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ALIYA ou ALYA

- BILTMORE PROGRAMME

- OSM (Organisation sioniste mondiale)

- CHINE, économie

- ÉGYPTE, histoire, de 1952 à nos jours

- TIBÉRIADE ou GÉNÉSARETH LAC DE ou MER DE GALILÉE

- OSLO ACCORDS D' (1993 et 1995)

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- PROCHE-ORIENT

- KIPPOUR GUERRE DU (oct. 1973)

- FATH ou FATAH

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- BÂLE Ier CONGRÈS DE (1897)

- ISRAÉLIENNE LITTÉRATURE

- CAMP DAVID ACCORDS DE (17 sept. 1978)

- YEHOSHUA AVRAHAM B. (1936-2022)

- CINÉMA POLITIQUE

- SECTEUR INDUSTRIEL

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- RÉSOLUTION, droit international

- LIKOUD, parti politique

- INTIFADA

- CARMEL MONT

- ISRAÉLIEN CINÉMA

- KADIMA, parti politique

- LERSKI HELMAR (1871-1956)

- NOUVELLE SENSIBILITÉ, cinéma

- ZOHAR URI (1935-2022)

- LOEVY RAM (1940- )

- PERLOV DAVID (1930-2003)

- MOGRABI AVI (1956- )

- ELKABETZ RONIT (1964-2016) et SHLOMI (1973- )

- NADJARI RAPHAËL (1971- )

- VOLACH DAVID (1970- )

- KISHON EFRAÏM (1924-2005)

- SHOVAL TOM (1981- )

- LAPID NADAV (1975- )

- NIXON EDGAR (1899-1987)