JÉRÔME saint (347 env.-419/20)

Article modifié le

Enjeux et images

« Lu dans le monde entier », « incomparable en toutes sciences », « tout entier dans les livres », et « ne se reposant ni jour ni nuit », tel apparaît Jérôme aux yeux d'un contemporain (Postumianus, cité par Sulpice Sévère). Mais d'autres avaient été moins flatteurs, comme Pallade, dénonçant dans l'Histoire lausiaque son « esprit de dénigrement ». Ambivalence révélatrice d'un tempérament dont la riche sensibilité, souvent traduite en une langue superbe de vigueur incisive, de mouvement coloré, d'efficacité rhétorique (son style « brille comme l'ébène », disait Joubert), est portée à des élans contrastés, au service du double idéal assigné avec intransigeance à soi-même et aux autres : « la lutte contre la nature et la passion de la culture » (J. Fontaine) ; c'est bien autour de ces deux pôles, ascétique et intellectuel, que se seront organisées tenacement la vie et l'œuvre de Jérôme. Non sans conflits, relatifs notamment à l'élucidation des rapports entre technique littéraire et orthodoxie religieuse, entre esthétique profane et éthique chrétienne, ainsi qu'à l'affrontement de cette triple altérité que représentaient pour un chrétien latin de ce temps une culture païenne aux séductions suspectes (Cicéron, Virgile, Horace – que Rufin accuse Jérôme de citer « à chaque page »), une tradition grecque riche mais controversée (Origène) et des Écritures juives fascinantes d'être à la fois comme telles irrecevables et cependant incontournables. Questions de fond, et qui débordent de beaucoup les aléas d'une psychologie individuelle, même si l'acharnement combatif dont Jérôme aura fait preuve en vrai « chien de garde » – l'image est de lui – de l'orthodoxie romaine (et nicéenne, par-delà la crise arienne) peut aussi, chez cet homme longtemps voué à l'itinérance et toujours anxieux de conjurer par l'écriture une instabilité menaçante (celle que toute hérésie représente à ses yeux), s'interpréter en termes de besoin d'identification à l'instance de vérité. Lui-même disait sans fard « avoir mis tout en œuvre pour faire des ennemis de l'Église ses propres ennemis ».

S'il n'a certes brillé ni par l'originalité créatrice ni par la vigueur spéculative qui distinguent entre autres un Origène ou un Augustin, Jérôme aura su être à la hauteur des ambitions proprement encyclopédiques qui l'animaient et qui répondaient à des besoins bien réels de ses contemporains (ses œuvres se présentent d'ailleurs quasi toutes comme « de commande »). En témoigne la gamme très large des registres qu'il aura pratiqués : épistolaire, polémique, exégétique, hagiographique, homilétique, historiographique (et avec toutes les variations et interférences dont ils sont susceptibles), ainsi que le volume considérable de sa production littéraire. Inégale sans doute (de hâtives compilations y voisinent avec les morceaux d'apparat les plus sophistiqués), celle-ci vaut jusqu'en ses aspects les moins « personnels ». C'est, en effet, la loi du commentaire et plus encore de la traduction que de se subordonner aux originaux à transmettre, de conjuguer appropriation et effacement du propre. En se consacrant par priorité à de telles tâches, Jérôme répondait aux urgences d'un temps où la possession d'une triple culture latine, grecque et hébraïque constituait un privilège rarissime et où commençaient à se distendre pour longtemps les liens entre Orient et Occident. C'est à lui notamment (ainsi qu'à son ex-ami Rufin) qu'on devra – et la dette est considérable – d'avoir prévenu la perte d'une part majeure du corpus origénien.

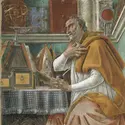

La postérité ne s'y trompera pas, quitte à idéaliser quelque peu la figure de Jérôme et à en gommer les outrances. « Les disputes qui ont tenu tant de place dans [sa] vie [...] sont devenues avec le temps les tribulations du saint Docteur », notait Valery Larbaud. Il faut attendre les Mémoires de Tillemont, à l'orée du xviiie siècle, pour que la déférence envers le saint n'empêche plus de souligner les « quelques défauts [...] mêlés parmi ses grandes vertus ». L'iconographie, rituel de représentation édifiante, ignorera toujours en lui le polémiste (la violence y apparaît bien plutôt domptée par Jérôme, sous la figure d'un lion, héritée en fait – confusion des noms – de la légende de saint Gérasime). Celui qu'elle exalte tour à tour, c'est l'ermite pénitent, le savant penché sur ses livres, le dévot de la Nativité, l'homme d'Église (signifié par les attributs de cardinal). Stéréotypes certes, mais dont le jeu combine judicieusement fonctions exemplaires (l'ascète et le docteur) et lieux symboliques (Bethléem et Rome, « villes saintes » de l'Incarnation et de l'Église). L'ensemble dessine une véritable topique, dont les catégories stables donnent lieu à des réalisations changeantes et à de significatifs déplacements d'accent selon les époques et les artistes. Ainsi la Renaissance paraît marquer une prédilection pour l'homme d'études, faisant implicitement du savant trilingue le patron des humanistes (tels, entre cent, certains Jérôme d'Antonello de Messine, de Dürer, de Cranach l'Ancien), alors que des esthétiques plus tardives – maniériste, luministe, baroque ou autres – se complairont, semble-t-il, davantage dans l'évocation des affres du pénitent ou des fastes du supposé cardinal (par exemple, chez Titien, Greco, Caravage, Bernin...). Il faudrait nuancer infiniment (divers Jérôme se rencontrant souvent dans l'œuvre d'un même artiste). Reste que des inflexions analogues seraient repérables dans les regards variés portés au cours des temps sur Jérôme par des humanistes, théologiens, historiens. Du xvie au xxe siècle, notamment, il est frappant de voir les travaux et réflexions à son sujet refléter les visées apologétiques ou polémiques de leurs auteurs, selon qu'ils sont catholiques ou protestants. Pour ne marquer que quelques repères aux extrêmes de cette période, il y a loin du Jérôme idéal que porte aux nues un Érasme, son éditeur et biographe passionné, à celui – trop « romain » ? – que méprise un Luther (dont la Bible allemande ne se laisse pourtant comparer qu'à la Vulgate pour la performance littéraire et pour l'événement culturel qu'elle aura constitués) ; et des infléchissements dus au clivage confessionnel demeurent encore discrètement perceptibles au xxe siècle, dans les interprétations plus ou moins sympathiques à Jérôme d'un père Cavallera, d'un chanoine Bardy, ou d'un abbé Steinmann, d'une part, d'un Grützmacher ou d'un Hagendahl, d'autre part. L'histoire des représentations données de Jérôme et des influences qu'il aura exercées au fil des âges serait, à coup sûr, révélatrice.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre LARDET : maître assistant à l'université de Genève

Classification

Média

Autres références

-

VULGATE DE SAINT JÉRÔME (391-405 env.)

- Écrit par Jean-Urbain COMBY

- 257 mots

- 1 média

Les chrétiens du monde latin ont utilisé très tôt des traductions latines de la version grecque de la Bible juive (la Septante) ainsi que du Nouveau Testament, rédigé originellement en grec. On parle à propos de ce type de traduction de Vetus latina, (« vieille latine »). Au ive siècle,...

-

APOCALYPTIQUE & APOCRYPHE LITTÉRATURES

- Écrit par Jean HADOT et André PAUL

- 9 937 mots

...catholiques, ils ne retiennent pas dans leur canon des Écritures. Cet usage ne s'est bien sûr imposé qu'après la Réforme. Il remonte cependant à saint Jérôme (mort en 420). Lorsque ce dernier se fit le champion de la hebraica veritas, il exclut du canon biblique véritable, comme « apocryphes », les... -

BIBLE - Les traductions

- Écrit par André PAUL

- 3 136 mots

...traduction latine du Nouveau Testament puis de traduire l'ensemble de l'Ancien Testament à partir du texte grec des Hexaples d'Origène que saint Jérôme, en 391 environ, reprit ce second projet mais en travaillant alors sur le texte original, hébreu ou araméen. Cette version juxta hebraica veritatem... -

DAMASE Ier saint (304 env.-384) pape (366-384)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 558 mots

Pape d'origine espagnole, Damase est né vers 304 à Rome, et mort le 11 décembre 384 dans cette même ville. Il occupe une charge de diacre sous le règne de son prédécesseur, le pape Libère (352-366), et accompagne celui-ci en exil lorsque l'empereur Constance II le déporte de Rome pour son refus...

-

LATINES (LANGUE ET LITTÉRATURE) - La littérature chrétienne

- Écrit par Pierre HADOT

- 6 309 mots

- 2 médias

...souverain bien. Ce cicéronianisme n'allait d'ailleurs pas sans crise de conscience : dans une lettre adressée en 384 à sa fille spirituelle Eustochium, Jérôme raconte qu'il vit en songe le Christ lui apparaître et lui dire : « Tu es cicéronien et non chrétien » ; Jérôme lui jura alors de ne plus lire...

Voir aussi