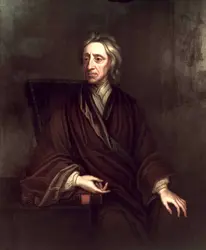

LOCKE JOHN (1632-1704)

Article modifié le

Le déclin du pur « cogito »

Ayant chassé de l'esprit les pseudo-principes de l'innéisme, Locke ne parlera plus qu'en termes d'idées, entendant par là « tout ce qui est objet de l'entendement quand l'homme pense ». Seront distinguées les idées de sensation, « impressions faites sur nos sens par les objets extérieurs », et les idées de réflexion, « réflexion de l'esprit sur ses propres opérations à partir des idées de sensation ». La capacité, assez ambiguë, certes, que possède l'esprit de réfléchir ses propres opérations nous met bien au-delà d'un pur sensationalisme ; cependant, la réflexion est une pure « contemplation », souligne Locke, en insistant sur la passivité essentielle de l'esprit humain dans la connaissance. Selon Descartes, les idées en l'homme étaient « comme des images des choses ». Le « comme » indique assez que les idées ne sont pas à strictement parler des « images ». Pour Locke, elles le sont ; de temps à autre même, l'idée est purement et simplement identifiée à une qualité de l'objet extérieur et, en définitive, les idées de réflexion se rapportent aux images des choses que sont les idées de sensation et ne peuvent exister sans elles. Bien des conséquences s'ensuivent pour le contenu de la pensée humaine.

Et, tout d'abord, la critique décisive de la notion de substance est formelle. En dépit de son refus de la tradition aristotélicienne, Descartes avait conservé et le terme et la chose : la « chose » pensante, la « chose » étendue, sont dans la ligne du substantialisme traditionnel. Faisant le point, Locke déclare : « Nous avons, à partir d'éléments simples, composé les idées complexes de sensation et de réflexion », mais l'homme, « ne pouvant imaginer comment ces idées simples peuvent subsister par elles-mêmes, a supposé quelque substrat où elles subsisteraient et que l'on appelle substance ». Revenons donc à l' expérience, « que chacun s'examine lui-même en ce qui concerne la notion de substance, il trouvera qu'il n'en a pas d'idée hors la supposition d'un « je ne sais quoi », support des qualités des objets et des idées simples qui en résultent ». Locke ne conteste pas que nous avons l'idée de substance, puisque aussi bien l'existence du mot indique, selon lui, la présence d'une idée correspondante dans l'entendement ; mais il veut montrer que cette idée, si « claire » et si « distincte » que Descartes la suppose, est en fait des plus confuses et ne correspond à aucune réalité déterminée. La question n'est pas d'abord de savoir si une substance existe, mais ce que j'entends par ce mot au juste. Comment affirmer l'existence de ce « quelque chose », de ce « je ne sais quoi », si précisément je ne sais pas ce que je dis ? L'homme, selon Locke, ne peut imaginer que les idées simples puissent subsister par elles-mêmes. La substance est donc le terme exigé par cette nécessité de relier la diversité des éléments : « Pour mettre ensemble la pensée, le vouloir, etc., nous avons l'idée d'un esprit immatériel ; pour mettre ensemble les éléments solides, nous avons l'idée de matière. » Mais cette exigence de cohésion des parties est-elle claire ? Si je dis « je », à travers la diversité de mes états de conscience, qu'est-ce donc que cette « cohésion » entre ma colère et ma sérénité ? Quel rapport cette cohésion-là a-t-elle avec la cohésion des particules d'un morceau de cuivre ? En outre, ce morceau de cuivre lui-même, remarque Locke, je l'appelle toujours « cuivre », qu'il soit solide ou fondu. « L'expérience est claire, ironise alors l'auteur de l'Essai, mais j'aimerais qu'on m'expliquât intelligiblement comment les éléments du cuivre, de si étroitement unis qu'ils étaient, deviennent lâches les uns par rapport aux autres. Je passe donc d'une forme de cohésion à une autre ? » Le langage ne fait ici que voiler la confusion de la pensée ; une fois reconnue l'exigence fondamentale d'un substrat, réclamé pour la diversité de l'expérience, cette exigence, pour impérieuse qu'elle soit, n'engendre aucune idée « déterminée ». Pourquoi donc le support permanent que l'homme vise, pour ses états de conscience, lorsqu'il dit « je », serait-il une substance distincte, alors que les corps fondus ou liquides ne forment pas une catégorie substantiellement distincte des corps solides ?

Il faut examiner plus avant comment se fonde le dualisme esprit-matière. Locke tient que c'est notre expérience de la capacité des êtres à provoquer ou à simplement recevoir du mouvement qui est à l'origine de la croyance dualiste : « Notre idée d'un corps est celle d'une substance solide, étendue, capable de communiquer le mouvement par impulsion ; notre idée de l'âme comme substance immatérielle est celle d'une substance qui pense et peut volontairement provoquer un mouvement. Telles sont nos idées complexes d'âme et de corps comme radicalement opposées. » Mais si nous avons quotidiennement l'expérience de mouvements qui sont, les uns provoqués par impulsion externe, les autres par décision volontaire, l'expérience n'est pas ici, pour immédiate qu'elle soit, idée claire et distincte de quoi que ce soit, et l'initiative volontaire ne reçoit aucune explication intelligible, même lorsque la glande pinéale apporte une localisation géographique à l'action de l'âme sur le corps. Tout le dualisme cartésien se trouve mis en question : « Dieu est pure activité, la matière est pure passivité, mais il est permis de penser que des êtres à la fois passifs et actifs ne sont ni pure matière ni pure pensée. » L'homme est double, pur cogito additionné d'une machine, voulait Descartes ; mais il se vit comme un tout et, cela, Descartes l'accorde avec embarras. Locke, soucieux de rester au plus près de l'expérience vécue, remarque que, pour dire « je », ou parler d'une même personne, un même corps est tout aussi nécessaire qu'une même conscience, c'est là une évidence de sens commun. Quand, d'autre part, Descartes fonde une philosophie spiritualiste sur l'affirmation : « L'âme est plus aisée à connaître que le corps », Locke s'insurge : « Dans les deux cas nous sommes en pleine obscurité, il s'ensuit que rien ne pourra jamais nous assurer que la matière est incapable de penser, ni que la pensée n'est pas d'origine matérielle. » Au lieu de déclarer a priori qu'il y a le pur cogito d'une part, et l'animal machine d'autre part, il faut connaître qu'il est impossible, « par le seul examen de nos idées, de découvrir si Dieu n'a pas disposé certains systèmes matériels de telle sorte qu'ils puissent percevoir et penser ». L'animal, d'ailleurs, éprouve sans doute le plaisir et la douleur ; comment réduire ces affections à des mouvements ? Si on les y réduit, pourquoi ne pas le faire chez l'homme ? Certes, l'immatérialité de l'âme est soutenue par la religion et la morale, et n'a guère besoin des « preuves » subtiles de la philosophie, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas logiquement contradictoire que la substance spirituelle soit moins spirituelle qu'on ne le dit. « Il n'est pas plus éloigné de notre compréhension de concevoir que Dieu peut, s'il le veut, ajouter à la matière une faculté de penser que de concevoir qu'il peut ajouter à la pensée la matière. »

La méfiance de Locke pour les a-priori de l'innéisme constitue une leçon de modestie. Notre pouvoir de connaître n'est pas la mesure de la réalité des choses, comme le pensait Descartes, déclarant que « tout ce que nous concevons clairement et distinctement appartenir à une chose lui appartient en effet ». Bien plus, pour Locke, notre savoir véritable ne coïncide pas avec nos idées : « Notre connaissance n'atteindra jamais tout ce que nous voudrions savoir concernant les idées que nous avons. » Toute l'expérience de l'homme ne peut devenir connaissance pour l'homme. C'est là l'aspect pessimiste de l'Essai, car l'impossibilité de la connaissance n'est pas encore envisagée d'un point de vue « critique », et le constat de la finitude humaine ne donne pas celle-ci comme condition de possibilité du savoir. On ne saurait néanmoins perdre de vue que le projet initial de Locke est un projet politique ; mieux que les dispositions rigides et innées de « l'homme en général » convenait au philosophe de l'Essai un empirisme où l'homme n'est plus nature mais histoire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Geneviève BRYKMAN : agrégée de philosophie, docteur ès lettres, chargée de recherche au C.N.R.S.

Classification

Média

Autres références

-

ESSAI SUR L'ENTENDEMENT HUMAIN, John Locke - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 830 mots

- 1 média

L'Essai sur l'entendement humain (An Essay Concerning Human Understanding) de John Locke (1632-1704), paru en 1690 (la même année que ses Deux Traités sur le gouvernement civil et la seconde Lettre sur la tolérance), marque sans nul doute une rupture, qui fait de lui le premier philosophe...

-

ART (Aspects esthétiques) - Le beau

- Écrit par Yves MICHAUD

- 5 576 mots

- 6 médias

...qu'œuvres d'un Dieu mathématicien. En même temps, dans ses Nouveaux Essais sur l'entendement humain (1690), où il répond au philosophe empiriste anglais John Locke, il innove en reprenant certains apports de ce dernier concernant la nature de nos idées. Locke distingue entre nos idées de qualités premières,... -

BARBEYRAC JEAN DE (1674-1744)

- Écrit par Patricia BUIRETTE

- 607 mots

Jurisconsulte, philosophe et publiciste français né à Béziers, fils d'un célèbre pasteur calviniste. Après avoir suivi les cours du collège calviniste de Montagnac, Jean de Barbeyrac doit émigrer en Suisse avec sa famille à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Envoyé par son père, en 1693,...

-

CITOYENNETÉ

- Écrit par Dominique SCHNAPPER

- 4 700 mots

- 1 média

...légitime, les Églises se trouvaient éliminées en tant que source de pouvoir. L'idée de séparation entre les Églises et l'État avait été formulée dans les Lettres sur la tolérance (1689) écrite par Locke à la suite des affrontements des guerres de Religion. La neutralité religieuse de l'État lui apparaissait... -

COMMUNS

- Écrit par Cécile EZVAN

- 3 992 mots

- 4 médias

Les communs peuvent concerner des ressources fort diverses : jardins partagés, zones de pêche, logiciels libres, encyclopédies ouvertes, coopératives de travail, gestion collective de l’eau ou des déchets, protection d’une langue traditionnelle… Une telle diversité d’exemples et de perspectives...

- Afficher les 23 références

Voir aussi