MILTON JOHN (1608-1674)

Article modifié le

Poète biblique

Les sonnets anglais (ainsi que les sonnets italiens) permettent de suivre le poète, condamné pourtant à écrire en prose pendant cette période, et d'y retrouver l'homme privé autant que le citoyen jusqu'en 1652. Le sonnet Sur le récent massacre des Vaudois du Piémont (On the Late Massacre in Piedmont, 1655) par les troupes du duc de Savoie traduit l'espoir que les soldats responsables du martyre suscitent à leur insu une armée de fidèles qui quitteront « Babylone et ses malheurs », c'est-à-dire la cité (ou l'Église) injuste et sanguinaire. Celui qu'il dédie à Henry Lawes témoigne de l'amitié qu'il éprouve envers le musicien qui avait composé Comus avec lui. Les deux sonnets sur sa cécité expriment avec la noblesse d'un Job le sens que peut avoir l'épreuve pour le poète voué à une grande tâche et qui, par excès de labeur, avait perdu la vue dès 1652. Au seuil du livre III du Paradis perdu, il évoquera la « céleste lumière » qu'il sait ne pouvoir plus revoir, non plus que « les éclosions d'avril ». Mary Powell était morte en 1652 ; Milton se remaria en 1656 avec Catherine Woodcock qui devait mourir en couches quinze mois plus tard. Entre-temps, il avait commencé son œuvre épique par un prologue, le discours de Satan au soleil, qui aurait constitué le prologue d'un drame. Les six premiers livres du Paradis perdu furent écrits avant le retour de la monarchie en 1660.

« Le Paradis perdu »

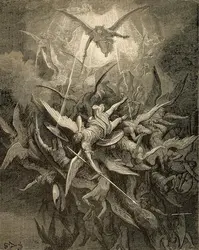

Pour saisir l'unité du poème, il faut comprendre comment Milton entendait faire « œuvre jamais encore tentée » (liv. I, 16) ; les Hexamérons depuis le ive siècle et les Semaines de Guillaume du Bartas, dont l'influence fut immense en Angleterre, plaçaient Dieu au centre de l'histoire : Milton y mettait l'homme et non seulement l'Adam mythique, mais l'humanité entière et le lecteur moderne. Cela dit, le poète chrétien n'a d'autre thème à développer que ce qui lui est déjà révélé : il dénombre les beautés de la création que le Démon voudrait anéantir pour y susciter un monde dont il serait l'artificier, un mirage romantique et pervers. La transgression, c'est refuser la réalité d'une création bonne, suivre la fantaisie et non la raison, c'est-à-dire une raison naturellement éclairée par Dieu. Satan apparaît ainsi comme la parodie du héros épique, tel Ulysse ou Achille, et l'image agrandie du scélérat du drame élisabéthain qui a fait du mal son souverain bien et qui doit se déguiser pour survivre.

L'épopée ne suit pas une progression chronologique. Le livre III expose le dessein de Dieu, qui proclame la gloire de son Fils ; celle-ci provoque la colère des anges rebelles et la guerre éclate au Ciel ; les anges de perdition sont jetés en enfer (liv. I et II) où Satan fait monter sa plainte et entendre sa décision de ne pas céder. Puis survient la création d'Adam et d'Ève (liv. V à VIII). Satan conspire alors contre le premier couple ; il rôde autour de l'Éden (liv. IV), puis entre au Jardin, déguisé ; reconnu, il s'enfuit : on dirait un masque, une répétition de la véritable tentation décrite au livre IX où, selon l'expression du poète, le lecteur passe du plan cosmique au plan domestique. L'action est engagée, combat combien rude et plus actuel, pense Milton, que celui d'Achille sous les murs de Troie : l'enjeu en est la volonté de l'homme de l'histoire, et non pas seulement celui du mythe de la Genèse, où l'être, voulant devenir Dieu, a renoncé aux chaînes de la liberté. Le principal acteur est ici Satan qui, comme dans le Livre de Job, a licence de parcourir la terre pour susciter le doute chez la créature humaine ; il s'adresse à Ève comme un courtisan à sa maîtresse et l'exalte comme une idole, la promettant à un plus digne sort que celui que Dieu lui a assigné dans un étroit Éden. Le fruit qu'il l'invite à cueillir représente dès lors le sacrement qui lie l'humanité au Démon. La nature tout entière est blessée et tremble quand la main d'Ève saisit le fruit, source d'illusion et d'égarement sensuel. Le désespoir accompagne la rencontre du couple condamné à cette liberté-là. Leur départ du Paradis terrestre rappelle le tableau de Masaccio, comme l'Enfer les évocations fantastiques de Bruegel, cruelle dérision de l'ordre de la création, où le raisonnement n'engendre que l'ennui, au sein d'une splendeur qui fit dire à tort : « Milton est du parti du Diable sans le savoir » (Blake).

Aux livres XI et XII, alors que la mort s'est avancée, Adam et Ève ont demandé grâce à Dieu qui accepte leur repentir. L'épopée de l'humanité commence ; suit l'évocation de l'histoire, depuis la tour de Babel, l'aventure de Nimrod préfigurant celle des Empires, puis la venue du Christ. La tête du serpent sera écrasée. « Un paradis intérieur deux fois plus heureux » sera accordé à l'homme. Ces deux derniers livres font apparaître que l'Éden devait être détruit sans qu'aucune nostalgie ne soit associée à sa disparition ; autrement, il se serait confondu avec l'utopie, le rêve d'un monde sans contrainte ni discipline. L'Éden n'est donc pour Milton que la préfiguration d'une harmonie intérieure parfaite.

De l'image laissée par le poète de la vie du couple en Éden et de leur transgression faut-il conclure qu'Ève soit, comme Pandore, la source de tous les maux de l'humanité ? Ce serait oublier le respect que Milton portait à la femme. Ève représente un mystère et une promesse, à l'inverse de la Dalila de Samson Agonistes, « monstre d'une beauté trompeuse ». Sa faute est d'avoir cédé au mirage, de s'être laissé guider par sa fantaisie ; la concupiscence n'est qu'une forme de la cupidité ainsi définie par un théologien médiéval : « Aimer une créature ou bien sans Dieu ou bien au-dessus de Dieu. » Le péché d'Adam est d'avoir accepté le fruit, signe désormais de leur vie solitaire et menacée. Milton n'avait nullement, comme le croyait le Dr Johnson, un mépris de Turc pour la femme ; il fondait l'unité du couple sur une harmonie spirituelle et adoptait la pensée de saint Paul. Ève lui apparaissait comme « le dernier don du Ciel » (Paradis Perdu, V).

« Le Paradis reconquis »

Lorsque le grand poème parut (1671), Milton se tenait à l'écart de la vie politique, sans être inquiété, depuis l'avènement de Charles II en 1660. En 1663, il avait épousé Elizabeth Minshull, et sa vie était devenue plus paisible qu'elle n'avait pu l'être en la compagnie de ses trois filles, qu'il avait jugées ingrates envers lui. Il avait quitté Londres en 1665, quand y sévissait la peste, pour se retirer à Chalfont Saint Giles où il composa Le Paradis reconquis. L'incendie de Londres en 1666 épargna sa maison dans Bread Street où il continuait à travailler. Les quatre livres du second poème biblique (1671) constituent une méditation ordonnée, comme l'avait été Comus, entre le bien et le mal, mais cette fois non plus sous la forme d'allégories imprégnées de platonisme, car le cadre du poème est le désert où pendant quarante jours le Christ fut tenté. Tandis que la présentation du fils de Dieu aux anges dans le livre III du Paradis Perdu avait provoqué la rébellion de Lucifer, c'est ici la chute dernière de celui-ci qui est annoncée quand, après avoir douté de la présence divine en la personne du Christ, il est précipité par lui à terre, « comme Antée par Hercule ». Les tentations, selon le texte évangélique que Milton suit et développe, permettent au poète de reprendre dans une langue encore robuste et d'un éclat plus sobre, son argumentation sur la place du citoyen puritain dans un monde qui lui devient étranger. Les rêves de la théocratie de Cromwell, aussi bien que la vanité mondaine de la cour corrompue, l'inclinent à ne plus chercher que la sagesse biblique et à proscrire à la fois une culture et une civilisation qui refusent le pari de la totale liberté dont le Christ est l'exemple.

« Samson combattant »

Samson Agonistes (1671) est une tragédie hébraïque dans le style d'Euripide. Milton présente le héros du Livre des Juges, victime de Dalila la païenne, tandis qu'« aveugle, attaché à la meule, à Gaza avec les esclaves », il attend l'heure où, ébranlant les colonnes du temple de Dagon, il écrasera ses maîtres les Philistins. La grandeur du poème tient à cette ultime synthèse entre le génie classique et l'inspiration hébraïque de Milton. Samson, en proie à la douleur, aveugle comme le poète, dupe de Dalila, crie comme Job dans les « doubles ténèbres » qui l'enveloppent : il refuse la fatalité du drame antique et laisse paraître que sa patience ne se confond pas avec la sagesse stoïcienne ; une dernière fois, Milton, par la voix de son héros, « justifie les voies de Dieu devant les hommes » en une langue qui se pare de la « tristesse majestueuse de la tragédie », selon Racine.

Après la défaite de la cause puritaine, Milton écrivit quelques traités encore et traduisit la Logique de Pierre de La Ramée ; son traité De la doctrine chrétienne (Christian Doctrine) ne fut découvert qu'en 1825. Il vivait à l'écart, et pauvrement, visité de quelques amis, le poète lauréat Dryden et Marvell. Il mourut le 8 novembre 1674 et repose dans la cité de Londres, en l'église Saint Giles, Cripplegate. La renommée du poète fut considérable au xviiie siècle ; on sait que Haydn s'inspira du Paradis perdu pour composer La Création. T. S. Eliot devait reconnaître, en 1947, que sa véritable grandeur était d'avoir aidé l'homme à défendre la liberté. Son humanisme chrétien, qui s'inscrit en faux contre le pessimisme de Hobbes, est plus libéral que celui de Luther, mais il prévient les illusions du siècle des Lumières. En ce sens, il appartient à la conscience européenne moderne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques BLONDEL : professeur émérite à l'université de Clermont-II

Classification

Média

Autres références

-

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Littérature

- Écrit par Elisabeth ANGEL-PEREZ , Jacques DARRAS , Jean GATTÉGNO , Vanessa GUIGNERY , Christine JORDIS , Ann LECERCLE et Mario PRAZ

- 28 176 mots

- 30 médias

Au début du xxe siècle, un nom nouveau, celui de John Donne (1572-1631), s'est insinué et imposé entre Shakespeare etMilton, succession traditionnelle dans les histoires littéraires ; le profil de la littérature anglaise s'en est trouvé changé. On a même soutenu que dans cette littérature... -

BLAKE WILLIAM (1757-1827)

- Écrit par Claude DOUBINSKY et Régine LUSSAN

- 5 465 mots

- 6 médias

L'influence deMilton sur la pensée de Blake ne le cède en importance qu'à celle de la Bible. Le grand poème que Blake lui dédie (Milton, 1804-1808) a pour objet, dans ses grandes lignes, de « sauver » Milton de la seule erreur dont il ait été victime – celle qui contraignit le poète puritain... -

DELILLE JACQUES (1738-1813)

- Écrit par Denise BRAHIMI

- 976 mots

Un an avant sa mort, Jacques Delille était considéré comme le plus grand des écrivains français vivants. En 1813, on lui fait des funérailles magnifiques. Pourtant, un siècle et demi après sa mort, un groupe de chercheurs clermontois s'interrogent sur la destinée posthume de leur compatriote et intitulent...

-

LE PARADIS PERDU, John Milton - Fiche de lecture

- Écrit par Line COTTEGNIES

- 935 mots

- 1 média

Essayiste infatigable lorsqu'il met sa plume au service de la république puritaine cromwellienne, John Milton (1608-1674) est aussi un poète brillant, auteur, entre autres, de grands poèmes épiques religieux. Parmi ces derniers, son chef-d'œuvre, Le Paradis perdu (1667), allait avoir...

Voir aussi