JUSTICE Les institutions

Article modifié le

Tensions

Comme les autres, mais à sa manière, la justice française est confrontée, depuis de nombreuses années, aux conséquences dévastatrices de l'explosion du contentieux. La crise de la justice, que le justiciable ressent principalement à travers la lenteur et le coût des procédures, est pour une large part la contrepartie d'un accès largement démocratisé au droit et à la justice.

La crise de la justice

La crise de la justice française a fait et fait encore couler beaucoup d'encre. « Crise de confiance, crise de croissance, crise de conscience », comme l'a justement résumé le juriste François Terré. Sauf à en modifier l'ordre, ce triple diagnostic peut être retenu.

Crise de croissance

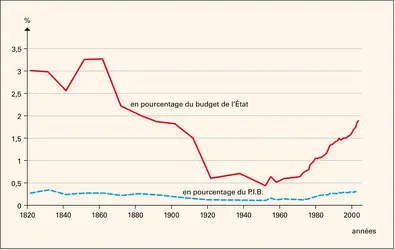

La crise de la justice est d'abord une crise de croissance. Paradoxalement, la justice est avant tout malade de son succès. C'est ce qui la distingue, au-delà des petits bobos endémiques dénoncés de tout temps (lenteur, coût, complexité), de cette autre crise, terrible, qui sévissait dans la société française du xviiie siècle et qui a fait (faut-il le rappeler ?) le lit de la Révolution française. L'explosion continue de la demande judiciaire depuis la fin du xixe siècle, avec une accélération ces vingt dernières années, résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : l'augmentation du nombre de justiciables bien sûr (hommes, femmes et enfants, personnes morales de toutes sortes, y compris de droit public, français et étrangers), qui exerce son effet mécanique ; l'inflation législative et réglementaire qui alimente la demande de droit(s), combinée avec l'idéologie de la réparation, qui fait du moindre trouble un dommage appelant un responsable ; l'érosion des solidarités familiales, professionnelles et plus largement institutionnelles (l'école, la commune, l'église) qui contribuaient à la régulation des relations sociales ; sans oublier la démocratisation considérable de l'accès à la justice avec la réforme des systèmes d'aide juridictionnelle. Le problème est que les moyens de l'institution judiciaire n'ont pas progressé proportionnellement à cette demande croissante de justice. Au milieu du xixe siècle, la France comptait environ 6 000 magistrats pour 37 millions de sujets (sans compter les sujets de mécontentement, comme raillait Rochefort). Sait-on bien qu'en 2006 ce chiffre est d'à peine 8 000 pour quelque 62 millions d'habitants ? Sans doute, le budget de la justice a plus que doublé depuis 1980. Mais avec 2,34 p. 100 du budget de la nation en 2007, la justice fait figure de parent pauvre par rapport aux principales justices voisines. Et encore une part très importante de ce budget est-elle obérée par les moyens très importants accordés à l'administration pénitentiaire et à la protection judiciaire de la jeunesse. Comment cette situation ne provoquerait-elle pas, tout à la fois, une crise de confiance, chez les justiciables, et une crise de conscience, chez les gens de justice, singulièrement chez les juges, ces deux crises s'alimentant mutuellement ?

Crise de confiance

Les enquêtes d'opinion disent assez la piètre confiance des Français à l'égard de leur justice, et cette défiance est constante. En 1995, une enquête réalisée à l'initiative du ministère de la Justice classait la justice au dernier rang de l'ensemble des services publics. En 1997, les personnes interrogées étaient encore 77 p. 100 à la trouver coûteuse et 87 p. 100 à la trouver vieillotte, son image d'ensemble étant jugée mauvaise par 66 p. 100. Selon ce même sondage, réalisé par la Sofres, la justice est soumise au pouvoir politique pour 82 p. 100 des personnes interrogées, 73 p. 100 d'entre elles estimant que les juges font preuve de mansuétude envers les élus. Ces derniers chiffres sont proprement stupéfiants car ce soupçon de soumission de la justice au pouvoir politique est massivement exprimé au moment même où les magistrats, du siège comme du parquet, secouaient le joug pour se libérer de l'encombrante tutelle du pouvoir exécutif. Depuis les années 1980, la poursuite, le jugement, voire l'incarcération d'hommes politiques ayant exercé, parfois, d'importantes responsabilités ministérielles, disent assez la révolution en cours dans le corps de la magistrature. Que le pouvoir exécutif essaie de maîtriser une situation qui lui échappe inexorablement, par des nominations contestées à certaines fonctions judiciaires ou par des interventions maladroites dans quelques procédures, est une autre chose, qui ne signifie nullement l'acceptation servile de ces tentatives par la magistrature !

Crise de conscience

Au très critique « Qui es-tu pour me juger ? » du justiciable au juge, répond, désenchanté, le « Qui suis-je ? » du magistrat au prince qui l'a institué. La crise de la justice est aussi une crise de conscience. Ce n'est pas seulement la dégradation du statut social du magistrat qui est en cause, avec la perte de son prestige et son assimilation rampante à un fonctionnaire presque comme les autres, c'est aussi le sens même de sa mission et son statut politique au sein du système étatique. Le juge français n'est plus seulement le censeur au service de l'État-gendarme chargé de faire respecter la loi en disant le droit dans l'enceinte rassurante et sacrée des palais de justice. Immergé dans la société civile, le juge de l'État-providence est requis de prendre en charge la gestion, dans le temps, de situations individuelles (de la gestion des tutelles au traitement du surendettement des ménages) ou collectives (redressement et liquidation des entreprises, licenciements et conflits collectifs), qui requièrent bien d'autres qualités que celles de juriste et appellent bien d'autres compétences que les siennes (enquêteurs sociaux, experts de tous poils, administrateurs judiciaires...). Et lorsque l'État-providence est en crise, le juge doit régler les mêmes situations sociales sans en avoir les moyens ni l'autorité, le discrédit de l'État s'étendant alors à ses serviteurs. Dans le même temps, le juge a parfois le sentiment d'être dépossédé d'une part croissante de sa mission traditionnelle lorsque la solution de certains litiges est confiée à des organes extrajudiciaires : ainsi, dans le contentieux économique, ont fleuri, dans les années 1990, sous des formes diverses, les procédés de régulation non judiciaires des litiges (commissions de conciliation, autorités administratives indépendantes). L'actuelle situation d'asphyxie engendre donc un profond sentiment d'insatisfaction, tant chez les magistrats, dont l'office se trouve profondément affecté, que chez les auxiliaires de justice, les avocats au premier rang, qui sont par ailleurs confrontés à une mise en concurrence, y compris internationale, qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Les « marchands de droit » (Yves Dezalay) font leur apparition.

L'accès à la justice

La liberté d'accès à la justice doit permettre à tous les justiciables de recourir à la justice afin d'obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d'être amiable, des litiges qui les opposent. Mais cette liberté demeurerait une liberté formelle si n'était pas institué un système permettant aux justiciables d'assumer les frais du procès. La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. L'expression, toutefois, ne doit pas faire illusion. La justice représente nécessairement un coût, et ce coût est d'autant plus élevé que la justice est de qualité. Or l'État ne peut assumer seul l'intégralité de cette charge. La justice étant un service offert aux justiciables, il n'est pas anormal que les justiciables assument une partie de la dette judiciaire ; il en va d'ailleurs ainsi en matière d'arbitrage et de médiation. Le problème est donc plutôt de savoir comment le coût de la justice doit être supporté entre les justiciables et l'État.

L'État et le budget de la justice

Nous avons déjà dit la faible part que représente le budget de la justice dans le budget général de l'État, même si l'accroissement de cette part est devenue une priorité depuis les années 1980 (cf. tableau). Pour les amateurs de chiffres, précisons qu'entre 1991 et 2007 les crédits accordés au ministère de la Justice sont passés de 18,17 milliards de francs (1,42 p. 100 du budget général de l'État) à 6,3 milliards d'euros (2,34 p. 100 de la masse globale), soit une augmentation de 57 p. 100 environ. Cette augmentation, dont on pourrait penser qu'elle n'est pas négligeable (mais on part de si bas !), est sans rapport avec l'explosion, pendant la même période, des frais de justice en matière civile et commerciale et de l'aide juridictionnelle, ces dépenses constituant des dépenses ordinaires dans le budget de la justice. Entre 1999 et 2005, le montant total des frais de justice a doublé, passant à 487 millions d’euros, et le montant total des sommes distribuées au titre de l'aide juridictionnelle est quant à lui passé de 131 millions d'euros en 1992 à 300 millions d'euros en 2005, soit une augmentation de 230 p. 100. Ces chiffres se passent de tout commentaire. Il est vrai, s'agissant de ces derniers chiffres, que l'augmentation spectaculaire s'explique par la réforme du système de l'aide juridictionnelle réalisée en 1991, dont les effets se sont fait sentir dès 1992. Un des objectifs de la réforme était d'ouvrir plus largement l'aide à l'accès au droit : ces chiffres montrent que, globalement, l'objectif a été atteint. Et encore cette somme ne représente-t-elle que la seule contribution de l'État à l'organisation et au fonctionnement du service public de la justice. Elles ne traduisent pas le coût réel de la justice française car une partie de ce coût est à la charge des justiciables et, de cette part-là, on ne connaît pas le montant.

Les parties et les frais de la justice

Sur les parties pèse en effet la charge des frais du procès, ce que l'on appelle les dépens. Sauf décision contraire du juge, ces frais incombent en principe à la partie perdante, qui supporte ainsi ses propres débours et ceux de son adversaire. Cette charge, normale en elle-même, risque cependant de pénaliser les justiciables les moins fortunés, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant le service public. Aussi la collectivité doit-elle apporter sa contribution financière aux plaideurs les plus défavorisés.

La collectivité, c'est d'abord la collectivité des contribuables qui, à travers l'État et grâce à l'impôt, organise une aide légale permettant aux plus démunis d'agir en justice sans avoir à supporter le coût du procès. La première loi votée à cet effet en France a été une loi du 22 janvier 1851 relative à l'assistance judiciaire. Le système avait été réformé en 1972, mais il avait très vite manifesté ses insuffisances, d'où la nouvelle réforme réalisée par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette loi a institué un nouveau dispositif d'aide à l'accès à la justice, appelée aide juridictionnelle, et a créé un cadre juridique pour l'aide à l'accès au droit, qui est une aide à la consultation juridique et une aide à l'assistance s'appliquant aux procédures non juridictionnelles. La réforme a atteint l'essentiel de ses objectifs. Le nombre des admissions à l'aide juridictionnelle s'élevait, en 2006, à 905 000, soit une progression de 159,5 p. 100 par rapport à 1991 (348 000 admissions), cette progression étant plus forte en matière pénale qu'en matière civile. Le champ d'application de l'aide juridictionnelle est général, cette aide étant en effet accordée devant toutes les juridictions, civiles aussi bien qu'administratives, répressives aussi bien que disciplinaires, tant en matière contentieuse qu'en matière gracieuse, tant en demande qu'en défense, pour tout ou partie de l'instance, y compris pour les gardes à vue, les procédures d'exécution des jugements. Mais la part des justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle varie fortement d'un contentieux à l'autre. Faible devant le conseil de prud'hommes et le tribunal d'instance, elle est de 30 p. 100 en moyenne pour les procédures relevant du juge aux affaires familiales (65 p. 100 pour les divorces en 2007). Pour être supérieur au système antérieur, ce dispositif d'aide légale ne bénéficie cependant pas à un nombre important de justiciables, appartenant aux classes moyennes, dont les revenus se situent à la frange des plafonds de l'aide juridictionnelle. Or le poids que représente le coût d'une procédure dans la trésorerie de ces ménages n'en est pas moins difficilement supportable : une procédure de divorce contentieux, sans incident particulier ni voie de recours, coûte, en moyenne, l'équivalent de plus de deux mois de salaire minimum.

La mutualisation du risque judiciaire au moyen d'une assurance de protection juridique peut alors constituer une source opportune de financement collectif complémentaire. À la suite d'une directive communautaire, la loi française a organisé cette variété particulière d'assurance (art. L127-1 et suivants du Code des assurances). Ce type d'aide au financement des procès tend à se développer de manière importante, illustrant à sa manière une des tendances fondamentales de l'évolution contemporaine de la justice.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Loïc CADIET : agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

JUSTICE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 431 mots

Bien que les enfants aient aisément recours à l’idée de justice en qualifiant souvent spontanément d’« injustes » tous les interdits qui font obstacle à leurs désirs, la notion de justice est l’une des plus complexes et des plus ambiguës qui soient.

Deux raisons principales expliquent...

-

ALTERMONDIALISME

- Écrit par Christophe AGUITON , Encyclopædia Universalis et Isabelle SOMMIER

- 6 806 mots

- 1 média

Dans le monde anglo-saxon, en revanche, s’est développée à partir de 2003, pour finir par s’imposer, l'expression« mouvement pour la justice globale » qui met l'accent sur deux de ses caractéristiques et innovations supposées : d'une part, sa dimension transnationale ; d'autre part, son cadrage... -

ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 11 140 mots

- 8 médias

...rapport à l'infini, mais l'infini est principe pour tout le reste, qu'il « enveloppe et gouverne ». Ce « gouvernement » s'exerce dans le sens de la « justice », c'est-à-dire de l'équilibre (ou « isonomie ») entre éléments antagonistes qui, soumis à une loi commune, tournent à l'avantage du Tout ce qui... -

ARGENTINE

- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO

- 38 895 mots

- 19 médias

Mais il ne se contente pas de mesures symboliques :tout l'arsenal juridique qui protégeait les crimes commis durant la dictature est démantelé. Il décide d'une profonde réforme de la Cour suprême. La nomination des juges est désormais soumise au débat public. En outre, tous les juges... -

ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 23 793 mots

- 2 médias

Le livre V est consacré tout entier à la vertu dejustice. Cette vertu, qui consiste à donner à chacun son dû, peut être, dans la tradition platonicienne, définie par référence à un ordre mathématique : ainsi la justice distributive (à chacun selon son mérite) s'exprime-t-elle dans une proportion.... - Afficher les 43 références

Voir aussi

- INSTITUTIONS EUROPÉENNES

- TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- JURIDICTIONS

- POURVOI EN CASSATION

- SOCIALISTE DROIT

- TRIBUNAUX JUDICIAIRES

- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958

- AIDE JURIDIQUE

- JUDICIAIRE POUVOIR

- JUGES

- TRIBUNAL DE COMMERCE

- COMMERCE, institutions françaises

- ÉTAT DE DROIT

- COMPÉTENCE, droit

- DROIT UNIFICATION DU

- EXCEPTION TRIBUNAUX D'

- COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, anc. COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA

- TRIBUNAL D'INSTANCE

- SERVICE PUBLIC

- FRANÇAIS ANCIEN DROIT

- ARBITRAGE INTERNATIONAL

- CONCILIATION

- ANGLAIS DROIT

- CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

- ADMINISTRATIF DROIT

- RECOURS

- COLLÉGIALITÉ, droit

- AIDE JURIDICTIONNELLE

- MÉDIATION

- JURY, droit pénal

- FRANCE, droit et institutions

- DROIT, histoire

- CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION

- CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

- APPEL, droit

- COUR D'APPEL

- ADMINISTRATIVES JURIDICTIONS

- ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE