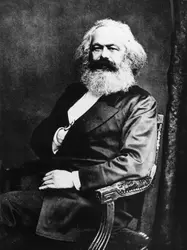

MARX KARL (1818-1883)

Article modifié le

Plus d'un siècle après sa mort, Karl Marx apparaît bien comme le premier théoricien du « socialisme scientifique » (même s'il n'est pas l'inventeur de cette expression, déjà utilisée avant lui par Proudhon) et, à ce titre, comme l'initiateur du mouvement ouvrier international contemporain. Toutefois, la présentation de sa théorie n'a jamais cessé d'être l'enjeu de luttes idéologiques, donc, en dernière instance, politiques.

Ces luttes apparaissent dès la période de sa propre activité : elles continuent dans la deuxième période de l'histoire du mouvement ouvrier, celle de la formation des partis socialistes de masse et de la IIe Internationale ; dans la troisième période, celle du développement de l'impérialisme et de la révolution soviétique ; et, dans la quatrième, la période actuelle, celle de la généralisation des luttes révolutionnaires à l'échelle mondiale, des scissions du mouvement communiste international et de la crise du « socialisme réalisé ».

Il importe toujours, pour comprendre ces luttes, de remonter à leur signification pratique.

Ainsi en est-il des controverses qui portent sur la nature et le sens de la philosophie qui « fonderait » la théorie et la pratique du marxisme : hégélienne ? anti-hégélienne ? Matérialisme naturaliste, où l'histoire humaine apparaît comme le prolongement de l'évolution biologique et même géologique, où les lois de l'histoire sont des cas particuliers d'une dialectique universelle de la nature ? Ou bien philosophie humaniste, fondée sur la critique de toutes les aliénations de la société bourgeoise, sur l'idéal éthique d'une libération de l'homme, sur l'irréductibilité créatrice de la pratique historique ? Mais la théorie de Marx est-elle au juste fondée sur une philosophie ?

Ainsi en est-il également des controverses qui portent sur le rôle de Marx dans l'histoire du mouvement ouvrier, et en particulier dans la Ire Internationale, donc sur le sens des luttes de factions qui s'y sont déroulées et les circonstances de sa dissolution. Marx a-t-il été en quelque sorte l'invité du mouvement ouvrier ? A-t-il introduit de l'extérieur dans le mouvement ouvrier une théorie forgée en tant qu'observateur (et non participant) des événements historiques ? A-t-il su, par une tactique souple, faire triompher dans le mouvement ouvrier sa tendance contre d'autres, en attendant que leur conflit conduise à la scission ? Ou bien a-t-il été le véritable créateur de l'Internationale, a-t-il exprimé les tendances profondes du mouvement, en facilitant le processus, en se faisant l'interprète de l'histoire pour instruire et guider les dirigeants de la classe ouvrière ?

En fait, dans ces questions philosophiques comme dans ces questions historiques, il s'agit d'un même paradoxe : ce que Marx semble apporter du dehors au mouvement du prolétariat, c'est en réalité une idéologie prolétarienne de classe, autonome. Au contraire, les porte-parole autochtones du prolétariat n'ont d'abord été, en fait, que des représentants de l'idéologie petite-bourgeoise. C'est en ce sens très particulier que le marxisme a été importé dans la classe ouvrière par l'œuvre d'un intellectuel : cette importation est le même processus que celui par lequel le prolétariat trouve les formes d'organisation qui commandent son rôle historique dans la lutte des classes. Et, par conséquent, ce sont, pour chaque époque, les conditions pratiques permettant ou empêchant la fusion de la théorie révolutionnaire et du mouvement ouvrier qui sont en jeu dans l'interprétation de l'œuvre de Marx et de son rôle.

La jeunesse (1818-1846)

À l'époque de la jeunesse de Karl Marx, la contradiction principale d'où résultent les caractéristiques de l'histoire européenne commence seulement à se manifester comme contradiction de la bourgeoisie capitaliste et du prolétariat industriel. Son développement est extrêmement inégal.

En Allemagne, où Marx reste jusqu'à la fin de 1843, la bourgeoisie n'est dominante qu'en Rhénanie où Marx est né ; son père est, à Trèves, un avocat libéral, d'origine juive, converti au protestantisme. La question principale est celle de l'unité nationale. L'État prussien, qui fait payer à la paysannerie et à la bourgeoisie libérale la guerre de libération de 1814 par une très dure répression, tente de réaliser l'unité nationale par l'alliance des classes dominantes, bourgeoisie et féodalité foncière. Marx est étudiant en philosophie et en droit à Bonn, puis à Berlin ; il est docteur en philosophie en 1841 avec sa thèse Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure (Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie), mais ne parvient pas à obtenir une chaire de professeur ; il est membre du cercle des hégéliens de gauche, animé par Bruno Bauer. Il devient journaliste, puis rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung de tendance démocratique révolutionnaire, finalement interdite par le gouvernement prussien.

En France, où Marx émigre en octobre 1843, le développement de la grande industrie commence, la classe ouvrière devient une force décisive dans la lutte politique contre la domination de la grande bourgeoisie agraire et de l'« aristocratie financière », en même temps qu'elle commence de développer sa lutte contre le capital. La France est le pays classique des premières formes d'idéologie politique du prolétariat (blanquisme, socialisme et communisme utopiques : Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Cabet), dominées par l'idéologie humaniste de la petite bourgeoisie radicale. La forme d'organisation correspondante est la secte, voire la société secrète. Marx, qui reste à Paris jusqu'en février 1845, en est expulsé par Guizot à la demande de la Prusse. Il publie, dans les Annales franco-allemandes, « Sur la question juive » et « Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel » (« Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie », article paru en 1844 dans les Deutsch-französische Jahrbücher) : dans les limites d'une critique de l'État et de l'idéologie (représentée sous sa forme religieuse), le prolétariat apparaît, dans ces textes, comme la force historique destinée à renverser les rapports sociaux existants, réalisant ainsi l'émancipation humaine, par opposition à l'émancipation fictive, simplement juridique, réalisée par la bourgeoisie.

À Paris, Marx, devenu communiste, fréquente assidûment les cercles d'ouvriers socialistes français et allemands émigrés (notamment la Ligue des justes). Il est profondément influencé par le saint-simonisme auquel l'initie son ami H. Heine. Le communisme, forme la plus radicale de l'idéologie révolutionnaire de la classe ouvrière, lui apparaît non pas comme un idéal d'égalitarisme et de fraternité religieuse, mais comme « la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain », le résultat de l'approfondissement des contradictions de la société actuelle. Marx étudie à travers l'économie politique anglaise (et française) la contradiction du travail aliéné, qui, dans la société bourgeoise, dépossède le producteur d'autant plus qu'il produit davantage (Manuscrits économico-politiques de 1844). En collaboration avec Engels, il critique dans La Sainte Famille, d'un point de vue matérialiste, la philosophie idéaliste de l'histoire, le point de vue simplement critique sur la société, qui traduit l'impuissance historique de la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est la lutte de masse du prolétariat qui à ses yeux est la véritable critique de tout l'ordre social existant.

En 1845, Marx, réfugié à Bruxelles, travaille avec Engels à élaborer une conception matérialiste de l'histoire, fondement théorique d'un socialisme prolétarien autonome (Thèses sur Feuerbach et L'Idéologie allemande, manuscrits publiés après la mort de Marx). Il milite activement dans les groupes révolutionnaires d'ouvriers allemands. Il joue un rôle décisif dans la création de la première organisation ouvrière internationale, la Ligue des communistes (1847), qui, sous son influence et celle d'Engels, substitue à sa première devise : « Tous les hommes sont frères » le mot d'ordre : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

À la même époque, Marx effectue ses premiers voyages en Angleterre, seul pays européen où la grande industrie capitaliste est déjà dominante et où la classe ouvrière commence à s'organiser en mouvements économiques et politiques de masse (chartisme, trade-unions), comme le montre Engels dans La Situation de la classe laborieuse en Angleterre.

Du point de vue théorique, la période de jeunesse de Marx l'a conduit de la philosophie idéaliste allemande, dont la dialectique hégélienne était la forme la plus systématique, au matérialisme « critique » (sous l'influence prépondérante de Feuerbach), puis au matérialisme historique. Ce processus de transformation a permis la combinaison de la philosophie allemande et du socialisme (essentiellement français). Une telle combinaison s'esquisse alors chez d'autres théoriciens du mouvement ouvrier (par exemple, Proudhon), sans qu'ils parviennent à surmonter les difficultés qu'elle comporte : de ce fait même, leur position reste largement contradictoire. Cette contradiction a sa contrepartie pratique immédiate : par exemple, dans l'incapacité de reconnaître le caractère objectivement international de la lutte du prolétariat, et la nécessité, pour lutter contre la domination économique de la bourgeoisie, de lutter aussi contre sa domination politique. Misère de la philosophie, dit l'anti-Proudhon (1846), et le Manifeste du Parti communiste(rédigé en 1847 pour la Ligue des communistes) constituent les premiers exposés cohérents du matérialisme historique, c'est-à-dire les premiers textes de Marx dont la position théorique soit irréductible à toute forme antérieure, où la position spécifique du prolétariat devient dominante en même temps qu'elle trouve sa formulation. La rupture est à la fois théorique et politique. Mais elle ne constitue que le début d'une évolution incessante, marquée de découvertes et de « rectifications » successives, en particulier quant à sa représentation encore quelque peu messianique du prolétariat comme classe soumise à une paupérisation absolue et donc « radicalement dénuée d'illusions » (nationalistes, morales, religieuses) et quant à son interprétation « catastrophiste » des crises capitalistes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Étienne BALIBAR : philosophe, professeur à l'université de Paris-I

- Pierre MACHEREY : maître assistant à l'université de Paris-I

Classification

Médias

Autres références

-

LE CAPITAL, Karl Marx - Fiche de lecture

- Écrit par Annie SORIOT

- 1 125 mots

- 2 médias

Das Kapital (Le Capital) est considéré par Karl Marx (1818-1883) lui-même comme son œuvre majeure. Empruntant à différents champs disciplinaires (l'économie, la sociologie, la philosophie, l'essai politique) et s'inscrivant dans la continuité d'Adam Smith, David Ricardo...

-

LE 18-BRUMAIRE DE LOUIS BONAPARTE, Karl Marx - Fiche de lecture

- Écrit par Emmanuel BAROT

- 1 248 mots

- 1 média

Constitué originellement de sept articles écrits « à chaud » au début de 1852, en réaction immédiate au coup d'État perpétré en France le 2 décembre 1851 par Louis-Napoléon Bonaparte, l'ouvrage fut finalement publié en mai 1852 dans le premier numéro de la revue new-yorkaise ...

-

LES LUTTES DE CLASSES EN FRANCE, Karl Marx - Fiche de lecture

- Écrit par Éric LETONTURIER

- 1 142 mots

- 1 média

Juste placé après l'exposé de sa théorie matérialiste de l'histoire et de ses analyses critiques de Feuerbach, Hegel et des socialistes utopiques (La Sainte famille, L'Idéologie allemande, Thèses sur Feuerbach, Misère de la philosophie), le présent ouvrage appartient à un ensemble...

-

MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE, Karl Marx et Friedrich Engels - Fiche de lecture

- Écrit par Isabelle GARO

- 908 mots

- 1 média

Œuvre de commande, le Manifeste est rédigé par Marx et Engels (Marx en étant le principal rédacteur) en 1848, à la demande de la Ligue des communistes dont le premier congrès s'est tenu à Londres en 1847. La Ligue rompt avec la tradition des sociétés secrètes ouvrières et décide d'inscrire son action...

-

ABENSOUR MIGUEL (1939-2017)

- Écrit par Anne KUPIEC

- 898 mots

- 1 média

Utopie, émancipation, critique, politique – tels sont les termes qui peuvent qualifier le travail conduit par Miguel Abensour, professeur de philosophie politique, éditeur et penseur.

Miguel Abensour est né à Paris le 13 février 1939. Agrégé de sciences politiques, auteur d’une thèse d’État (...

-

ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)

- Écrit par Miguel ABENSOUR

- 7 899 mots

- 1 média

...l'émancipation est fragile. Le meilleur moyen de la préserver est de se tenir à l'écart de tous les rêves de puissance, de plénitude, d'avidité satisfaite. De là la critique adressée à Marx dans Dialectique négative : « Marx a hérité de Kant et de l'idéalisme allemand la thèse du primat de... -

ALIÉNATION

- Écrit par Paul RICŒUR

- 8 008 mots

C'est à ce titre que l'aliénation-déperdition fait retour, avec le jeune Marx, à la critique de l'économie politique et se superpose au concept d'aliénation-vente ; ainsi le concept initial est surchargé de toute la pesanteur spéculative drainée en cours de route par la gnose, la théologie et la philosophie... -

ALIÉNATION, sociologie

- Écrit par Jean-Pierre DURAND

- 729 mots

Pour les sociologues, le concept d'aliénation a été forgé par Karl Marx à la suite de ses lectures de Hegel. Lors du rapport salarial capitaliste, le résultat du travail de l'ouvrier ne lui appartient pas puisqu'il a échangé un temps de travail contre un salaire. À la fin de cet échange...

- Afficher les 91 références

Voir aussi

- DICTATURE DU PROLÉTARIAT

- INTERNATIONALISME

- PRODUCTION MODES DE

- CAPITAL ACCUMULATION DU

- INTERNATIONALE PREMIÈRE (1864-1876)

- RÉVOLUTIONS DE 1848

- MATÉRIALISME HISTORIQUE

- COMMUNISTES LIGUE DES

- CONTRADICTION

- TRADE UNIONS

- OUVRIÈRE CLASSE

- OPPORTUNISME POLITIQUE

- MARXISME, économie

- STRUCTURE ÉCONOMIQUE

- SOCIALISME VOIES DE PASSAGE AU

- VALEUR LOI DE LA

- PRODUCTIVITÉ

- ÉCHANGE, économie

- LUTTE DE CLASSES

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- PRODUCTION MOYENS DE