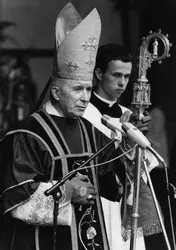

JEAN-PAUL II, KAROL WOJTYLA (1920-2005) pape (1978-2005)

Article modifié le

Élu le 16 octobre 1978, à cinquante-huit ans seulement, au cours d'un conclave marqué par une contre-offensive de l'aile conservatrice, l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla, est le premier pape slave et le premier non italien depuis Adrien VI (1522-1523). Polonais, il a souffert de l'occupation nazie puis du régime communiste. Le choix du double nom de Jean et Paul voulait symboliser son engagement de suivre les traces des deux papes réformateurs de l'Église romaine au xxe siècle, Jean XXIII et Paul VI. Dans cette perspective, sa canonisation, proclamée en un délai record le 27 avril 2014 et, comme pour tempérer ce geste, le même jour que celle du premier inspirateur du concile de Vatican II, fut l’ultime occasion de démontrer le rayonnement de son pontificat.

Personnalité complexe, intuitive et visionnaire, Jean-Paul II imprime à son pontificat un dynamisme missionnaire vigoureux, par son ministère voyageur de type charismatique, qui le mènera dans plus de 190 pays. Avec lui, la papauté est présente dans le monde comme jamais précédemment. Les médias écrivent un scénario planétaire autour de sa parole et de ses actes. Sa personnalité imposante a fini par créer un rapport insolite entre l'Église et le monde : sa volonté de réunifier le catholicisme l'a conduit à recycler sous des formes rassurantes l'intransigeance antimoderniste de son discours, qui dénonce les conséquences de la rationalité moderne.

Formation et carrière jusqu’en 1978

C'est à Wadowice, dans la province de Galicie redevenue polonaise en novembre 1918 après cent cinquante ans d'occupation autrichienne, que naît, le 18 mai 1920, Karol Jozef Wojtyla. La mort de sa mère, alors qu'il n'a que neuf ans, le marque profondément et n'est sans doute pas étrangère à l'attachement que le futur pape portera dès son enfance à Marie, pour lui mère de Dieu et mère des hommes.

Karol, qui s'entend bien avec son père et avec le curé de sa paroisse, est un garçon sérieux, travailleur et pieux. Après le lycée d'État de Wadowice où il passe son baccalauréat en 1938, il entre à l'université de Cracovie pour y étudier la philologie. Mais le jeune homme ne s'intéresse pas qu'à l'origine des mots. Il pratique le football et se passionne pour le théâtre. Skieur et marcheur, il gardera, au Vatican, son goût du sport et n'hésitera pas à y accueillir des comédiens.

Cette époque pendant laquelle la guerre menace, puis éclate, sera, pour Karol Wojtyla, un temps fort de germination, humaine et spirituelle. Il fréquente les milieux intellectuels de Cracovie, dévore les grands auteurs polonais du xixe siècle, notamment Adam Mickiewicz et Juliusz Slowacki, écrit des poèmes. Mais, pour éviter la déportation en Allemagne, le jeune Wojtyla doit aussi trouver du travail. Il entre comme ouvrier dans une fabrique de produits chimiques tandis que son père, malade, meurt en 1941, victime des rigueurs de l'hiver et de l'Occupation. Dans cette période mûrit sa vocation sacerdotale. Il vient, en effet, de faire la rencontre d'un certain Jan Tyranowski, petit tailleur de Cracovie et catholique engagé. Ce maître de vie intérieure lui fera découvrir saint Jean de la Croix, dont l'influence sera décisive sur le futur Jean-Paul II. Wojtyla décide alors d'entrer au séminaire clandestin de Mgr Sapieha, archevêque de Cracovie et grande figure de la résistance catholique à l'occupant. Il sera ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Lui aussi est déjà un résistant, arc-bouté sur l'histoire, la culture et la foi de sa nation polonaise.

Le ministère sacerdotal de l'abbé Wojtyla se déploie dans deux grandes directions, annonciatrices, déjà, de celles de son pontificat : le travail intellectuel et les rencontres. À Rome, où il est envoyé sitôt son ordination, il dévore saint Thomas d'Aquin, apprend les langues, se met à l'exégèse et obtient son doctorat après une thèse consacrée à saint Jean de la Croix sous la direction d'un dominicain français, le père Garrigou-Lagrange. Il trouve pourtant le temps, en 1947, de visiter les Pays-Bas, la Belgique et la France où il s'intéresse à l'expérience des prêtres ouvriers et à la Jeunesse ouvrière chrétienne. Quand il revient au pays, en 1948, la nuit noire du communisme, après celle du nazisme, est tombée sur la Pologne. Nommé curé près de Cracovie, puis vicaire dans la ville, il aime organiser des camps de jeunes, leur proposant aussi cours et causeries d'éthique. Mais il n'abandonne pas sa formation intellectuelle. À l'université catholique de Lublin où il enseigne tout en étant aumônier d'étudiants, l'abbé Wojtyla prépare et obtient son agrégation de philosophie en travaillant sur la phénoménologie de Max Scheler. C'est en juillet 1958, au cours d'un camp de jeunes précisément, qu'il apprend sa nomination comme évêque auxiliaire de Cracovie. Il n'a que trente-huit ans. La Pologne communiste est aux mains de Gomulka. Une autre étape de la résistance commence pour le jeune prélat.

L'épiscopat de Karol Wojtyla – qui a emprunté sa devise mariale « TotusTuus » (Tout à toi) au saint français Louis Marie Grignion de Montfort – est d'abord marqué par le deuxième concile du Vatican auquel il participe activement, de 1962 à 1965. Il se fait remarquer de nombreux évêques par ses interventions sur le rôle des laïcs dans l'Église et sur la liberté religieuse, dont le principe est contesté par la minorité conservatrice. Devenu pape, Jean-Paul II fera précisément de la liberté religieuse le fondement de toutes les autres libertés. Quand Paul VI le nomme archevêque titulaire de Cracovie en 1964, à la différence de ses prédécesseurs, Mgr Wojtyla ouvre à tous son palais épiscopal, qui ne désemplit pas. Deux ans plus tard, lors du millénaire du baptême de la Pologne, il parcourt son pays dans tous les sens, prédicateur inlassable, confident de toutes les humiliations de ses compatriotes écrasés sous le joug communiste.

En réalité, Mgr Wojtyla n'œuvre jamais seul. Il est très lié aux intellectuels catholiques du groupe Znak et de l'hebdomadaire TygodnikPowszechny, dirigés par son ami Turowicz, qui mènent habilement le combat contre le marxisme et forment les hommes qui seront, plus tard, les cadres du syndicat Solidarité. À Rome, membre de quatre « ministères » du Vatican et consulteur du Conseil des laïcs, il rencontre souvent Paul VI qui le prend en affection, le nomme cardinal en 1967 et lui demande de prêcher les exercices spirituels de Carême pour la maison du pape en 1976. Entre-temps, en 1969, l'archevêque de Cracovie pose la première pierre d'une église dans la ville nouvelle de Nowa Huta, bastion industriel du régime communiste, et il rend visite à la synagogue du quartier de Kazimierz, manifestant clairement, dans son pays empreint d'antisémitisme, son amitié pour les Juifs qu'il appellera plus tard, étant pape, « ses frères aînés dans la foi ». Continuant sur sa lancée, le cardinal Wojtyla convoque, en 1972, un synode pour son diocèse avec comme objectif, écrit-il, de « traduire à fond, dans notre Église, l'énorme richesse des enseignements du concile Vatican II. »

Six ans plus tard, le 16 octobre 1978, les cardinaux réunis au conclave éliront, à la succession de Pierre, Karol Wojtyla le résistant et le mystique, celui que le cardinal Marty, alors archevêque de Paris, appellera, en 1980, « le sportif de Dieu ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude PETIT : journaliste-écrivain, président du Centre national de la presse catholique

- Giancarlo ZIZOLA : professeur d'éthique de l'information à l'université de Padoue, correspondant de presse accrédité auprès du Saint-Siège depuis 1961

Classification

Médias

Autres références

-

ÉLECTION DE JEAN-PAUL II

- Écrit par Jean-Urbain COMBY

- 236 mots

- 1 média

On a insisté sur le rôle du cardinal Koenig, archevêque de Vienne, dans la proposition de la candidature du Polonais Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie, Vienne étant alors un trait d'union entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest (séparées par le rideau de fer). Après le court pontificat...

-

AMÉRIQUE LATINE - Rapports entre Églises et États

- Écrit par Jean Jacques KOURLIANDSKY

- 6 743 mots

- 2 médias

...et le renforcement de l'embargo des États-Unis permirent de recréer un climat favorable à l'ouverture d'un dialogue entre Fidel Castro et l'épiscopat. Le pape, recevant une délégation d'évêques cubains en octobre 1993, leur dit son hostilité à l'embargo. Il réaffirma cette position aux ... -

ANTISÉMITISME

- Écrit par Esther BENBASSA

- 12 236 mots

- 9 médias

...judaïsme fait paraître Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Enfin, Jean-Paul II publie, en décembre 1992, le nouveau Catéchisme universel de l'Église catholique qui adopte un ton nuancé et bienveillant... -

ARRUPE PEDRO (1907-1991)

- Écrit par Alain WOODROW

- 1 073 mots

Le vingt-septième successeur d'Ignace de Loyola n'était pas seulement originaire du Pays basque comme le fondateur de la Compagnie de Jésus. Pedro Arrupe ressemblait à ce dernier de façon étonnante — le même profil, la calvitie, la maigreur ascétique et le regard de braise —, mais il avait surtout...

-

BENOÎT XVI JOSEPH RATZINGER (1927-2022) pape (2005-2013)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Raymond WINLING

- 2 491 mots

- 1 média

En 1977, Paul VI promeut Joseph Ratzinger archevêque de Munich-Freising et, la même année, il le crée cardinal. En 1981, Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'ancien Saint-Office. - Afficher les 24 références

Voir aussi