LACS

Article modifié le

Les lacs

Les lacs sont des dépressions de l'écorce terrestre remplies d'eau. Ils sont de taille très variable et sont répartis sur toute la surface du globe. On en trouve à toutes les altitudes, aussi bien en haute montagne (le lac Titicaca au Pérou est situé à 3 812 m au-dessus de la mer) qu'au niveau de la mer ou même en dessous (le niveau de la mer Morte est à — 394 m d'altitude). Le plus profond est le lac Baïkal, qui, avec ses 1 637 m de profondeur, n'en est pas moins situé à 457 m d'altitude, occupant une dépression tectonique (ancien rift). De nombreux lacs de Norvège remplissent d'anciens fjords dont le fond est au-dessous du niveau de la mer. Quant au plus grand, certains, considérant la définition et la situation actuelles des lacs, le verront dans la Caspienne, d'autres dans le lac Supérieur.

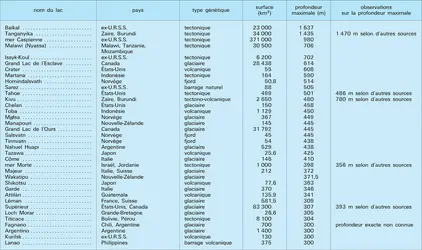

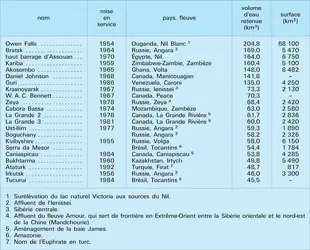

Plus de quarante lacs naturels dans le monde ont une superficie supérieure à 4 000 km2 et une quarantaine ont une profondeur qui dépasse trois cents mètres (tabl. 2 et 3). Dans les régions où un même phénomène géologique a provoqué l'apparition d'un grand nombre de cuvettes remplissables, on parle de familles de lacs : ainsi la Scandinavie compte des dizaines de milliers de lacs dus à des phénomènes glaciaires ; de même le Michigan ; la Rift Valley en Afrique comporte une chaîne de lacs, cette fois d'origine tectonique (lacs Malawi, Tanganyika, Mobutu et Turkana...) ; le lac Baïkal est de cette famille.

La durée de vie des lacs est variable. Les plus anciens sont d'origine tectonique (lac Tanganyika, lac de Prespa) et peuvent exister depuis le Cénozoïque. La plupart ont un régime hydrologique positif et sont comblés peu à peu par les sédiments apportés par leurs affluents. Leur vie est de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine de millénaires. Le Léman, à la vitesse à laquelle il se comble, peut exister encore quelque quarante millénaires si d'autres phénomènes géologiques ne viennent accélérer ou ralentir sa disparition. Il y a dix mille ans, le lac Tchad était cent fois plus grand qu'actuellement et sa durée de vie est essentiellement fonction de la pérennité des apports du Chari qui lui fournit ses besoins en eau.

Étude hydrologique

D'une façon générale peuvent être différenciées à court terme des actions dominantes (variations de niveaux, intensité des courants de surface et de subsurface) et des actions secondaires, ou très lentes ou très rapides, mais ayant pratiquement toujours une certaine périodicité (dénivellations périodiques, clapotis, courants de fond). À long terme, les actions dominantes sont d'ordre physique, biologique et climatique.

Variations de niveau

Les précipitations jouent un rôle à la fois direct et indirect : direct par la dilution des eaux de surface et les apports chimiques dus à l'eau de pluie ; indirect par la variation du débit des affluents. Ces deux rôles se conjuguent pour entraîner des différences de niveau appréciables et qui frappent les riverains et utilisateurs des lacs. Dans le Léman, elles étaient de trois mètres avant la régularisation à Genève du débit du Rhône. Les installations portuaires doivent souvent être aménagées en conséquence et ce n'est pas une des moindres préoccupations des ingénieurs.

Ondes et courants

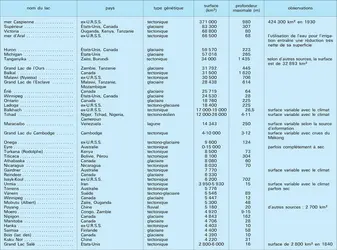

Le vent, par son action à la surface des eaux, provoque des courants, brasse les couches superficielles qui, par friction, entraînent les eaux profondes en un mouvement plus lent, certes, mais durable, dont le résultat est un échange de substances nutritives ; un certain équilibre s'instaure entre les différents étages discernables dans la masse d'eau – la zonation thermique. Par sa force, le vent apporte également de l'énergie au lac, énergie immédiatement utilisée pour produire des dénivellations apériodiques qui rompent l'horizontalité des eaux de surface et les « montent sous le vent ». Quand celui-ci s'arrête, le retour à l'équilibre s'effectue par des balancements successifs ou seiches, sorte de marées rapides qui ont été découvertes dans le lac Léman par Fatio de Duillier (1730).

Les variations locales du champ de pression atmosphérique sont aussi la cause primaire de telles seiches. Elles se traduisent par de rapides dénivellations en des points opposés d'un lac (fig. 1) ; elles peuvent être longitudinales ou transversales et leur période est calculable par une formule du type :

L'amplitude des seiches varie de quelques millimètres à plusieurs mètres. Leur rôle sur la zone littorale et sur l'exploitation des lacs est parfois considérable du fait qu'elles induisent des ondes internes beaucoup plus lentes mais d'amplitude bien plus importante, ayant des répercussions sur la répartition de la flore et de la faune.

Par ailleurs, la viscosité de l'eau varie avec la température. Les vents, en déplaçant les masses d'air à la surface de l'eau, provoquent par friction des vagues d'abord et des courants de dérive ensuite qui, de proche en proche, entraînent la masse d'eau. La stratification thermique provoque, elle, un gradient de densité, et les courants seront de plus en plus faibles en profondeur tout en intéressant toujours la totalité des couches d'eau. Comme en mer, la rotation de la Terre (force de Coriolis) dévie ces courants (fig. 2). De tels phénomènes ont été décelés dans les grands lacs africains, américains, asiatiques et même dans des lacs de la taille du Loch Ness, du lac de Constance ou du Léman.

Un système complexe de courants s'instaure ainsi dans les lacs à toutes profondeurs ; la répartition des sédiments apportés par les affluents, celle des substances nutritives pour les organismes et celle même de ces organismes en dépendent.

Zonation thermique

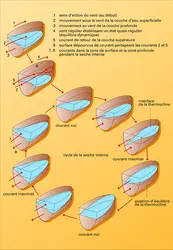

La densité de l'eau, prise comme unité à 4 0C et 760 millimètres de mercure varie avec la température, la salinité et la pression. L'eau est d'autant plus lourde qu'elle a une température voisine de 4 0C à pression normale. Le soleil, en réchauffant une masse d'eau par le dessus, provoque ainsi une stratification thermique dans les eaux dormantes des lacs et ce n'est qu'en profondeur que la température reste basse en saison chaude, si les vents ne viennent contribuer à brasser les couches ainsi différenciables : épilimnion près de la surface, à la température variable saisonnièrement (donc plus ou moins épaisse) ; métalimnion ou couche de transition caractérisée par une forte variation de température avec la profondeur (thermocline) ; hypolimnion ou couche profonde à température basse et aux mouvements de convection lents (fig. 3).

Quand les couches profondes d'un lac sont régulièrement renouvelées au cours des périodes de circulation thermique qui alternent avec celles de stratification, il y a holomicticité. Les lacs situés en régions tempérées et à altitude moyenne ont deux périodes de circulation alternant avec une stratification thermique directe et une stratification thermique inverse ; ils sont dits dimictiques. Ceux où chaque année n'alterne qu'une période de stratification et une période de circulation sont dits monomictiques. Les lacs thermomonomictiques n'ont qu'une période de stratification thermique d'eau chaude et les psychromonomictiques n'ont qu'une période de stratification thermique d'eau froide – c'est le cas des lacs de montagne ou de hautes latitudes qui gèlent l'hiver et dont l'eau ne dépasse pas 4 0C en saison « chaude » (fig. 4).

Il existe des lacs oligomictiques dont les eaux se mélangent très peu et des lacs polymictiques où, au contraire, il n'y a que de courtes et aléatoires périodes de stratification thermique (lacs de plaine en région tropicale). En fonction des facteurs qui, directement ou non, freinent ou provoquent le mouvement et la stratification des eaux, tous les termes de passage existent, variables également dans le temps, entre ces divers types de lacs. La profondeur et l'orientation de la cuvette lacustre jouent, d'ailleurs, un grand rôle dans la « réceptivité » des lacs à ces causes de fluctuations hydrologiques.

Quand elle devient permanente, comme dans certains lacs à basses latitudes, la stratification thermique entraîne une méromicticité ou blocage des couches profondes par maintien toute l'année d'un gradient de densité (lac Tanganyika). Ce blocage peut être aussi lié à l'existence d'un gradient de salinité trop accusé pour que le refroidissement saisonnier provoque un mélange des couches profondes et de surface. C'est le cas de lacs riches en sels en profondeur (lac Tokke en Norvège). Dans ces couches profondes bloquées, la vie est encore possible parfois, mais le plus souvent elle est réduite à une activité bactérienne de reminéralisation de la matière organique qui se sédimente lentement (mer Morte, lac Kivu...).

Étude géomorphologique

Origine et permanence

L'eau d'origine atmosphérique est en partie absorbée par les couches de surface (nappe phréatique) puis, ressortant par les sources, elle s'écoule dans des vallées, s'étale dans tout creux de l'écorce terrestre (définition étymologique du mot lac), constitue des étangs, voire des lacs de barrage, des réservoirs si l'homme arrête par ses œuvres cet écoulement naturel.

Quand les apports sont importants et réguliers, l'évaporation faible et le sous-sol imperméable, l'écoulement vers un point bas, jusqu'à la mer, est de règle. Mais le globe terrestre est riche d'exceptions : près du quart des terres émergées est constitué de bassins endoréiques, sans communication avec les océans (au moins directement) ; les points bas de ces bassins recèlent donc souvent des lacs, là où le jeu des apports et des pertes s'équilibre plus ou moins. En Australie comme en Afrique ou en Amérique du Nord, de tels bassins existent. Ailleurs, les apports sont trop faibles, l'évaporation trop intense ou le sol trop perméable pour permettre l'existence de lacs permanents (bilan hydrologique négatif).

Dans l'histoire géologique de ces régions, des lacs ont pu exister au fil des variations du climat. La situation, telle qu'elle se présente aujourd'hui, n'est, en effet, que le reflet de ce jeu aux règles multiples. Très rares sont les lacs véritablement permanents à l'échelle des temps géologiques. Ainsi, les phénomènes en cause (érosion, sédimentation, variations climatiques) peuvent paraître assez lents à l'échelle de la vie humaine pour qu'on puisse considérer un lac, un fleuve comme un élément permanent de son environnement avec, toutefois, des variations qui peuvent s'avérer désormais très rapides.

Nombre de lacs doivent leur origine au barrage naturel d'une dépression longitudinale, soit par des dépôts de glaciers (moraines), soit par des coulées volcaniques, soit par des alluvions, soit par suite de mouvements tectoniques. D'autres remplissent des dépressions produites par la dissolution de la roche en place ou son usure ; c'est le cas au pied des grandes chutes d'eau ; ces lacs n'apparaissent alors que lors du retrait de l'eau fluviale. Ils peuvent aussi avoir une origine mixte, combinant plusieurs de ces phénomènes (tabl. 2 et 3).

Plus rares sont les lacs dus à l'action du vent, de la mer, ou encore à l'évolution d'une rivière. Dans les régions à vents réguliers et à sol sableux, régions souvent arides, se constituent des dunes entre lesquelles l'eau peut s'accumuler (Asie centrale, Afrique du Nord, dans la province du Kanem au Tchad...) ; la formation de cordons littoraux au bord de la mer, ou même des lacs, entraîne la formation de nouveaux lacs (lacs d'Hourtin, de Lacanau dans les Landes françaises ; nombreux lacs dans le Massachusetts et le Minnesota...).

La coalescence de deux méandres d'une rivière constitue un lac en forme de fer à cheval ; le détournement partiel du lit entraîne la formation de lônes (terme consacré le long du Rhône) : quand la rivière déborde, elle laisse après l'inondation des « noues » (backwaters en anglais), qui évoluent parfois en lacs temporaires ou en marécages semi-permanents. Ces noues ressemblent beaucoup à certaines mares de plaine ou de forêt ou à certaines « délaissées » de lacs près de l'embouchure d'un affluent à fort débit solide. On peut en rapprocher les lacs plats servant de régulateurs à certains fleuves, tel le grand lac du Cambodge alimenté par le Mékong. Il en est de même du complexe qui, dans la boucle du Niger, constitue un véritable delta intérieur de près de 20 000 km2, alternativement inondé et exondé, dans lequel on reconnaît des lacs plus ou moins temporaires (lac Débo, lac Korientzé, lac Walado...).

Morphologie et sédimentation

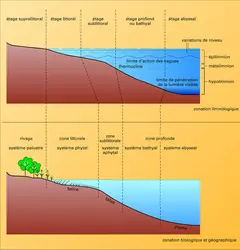

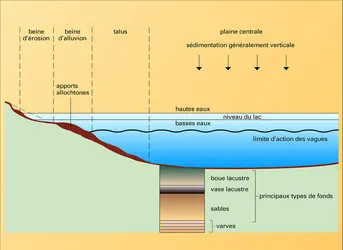

La morphologie d'une cuvette lacustre est préfigurée par son origine même. Cependant, l'eau et ce qu'elle apporte en arrivant dans cette cuvette contribuent à lui donner un caractère propre. Au niveau de la zone littorale, les vagues et les courants sapent les berges et entraînent plus loin des matériaux qui vont se sédimenter dans les baies abritées ou vers le large dans les zones plus calmes et profondes. Il se constitue ainsi progressivement des rivages rocheux où l'érosion est prédominante et des rivages où les sédiments constituent une « beine » littorale d'érosion, à faible profondeur. Plus loin encore, un « talus », dont la pente est en grande partie déterminée par la granulométrie du matériau transporté par les courants littoraux, assure la continuité du fond jusqu'à la plaine centrale ; celle-ci se comble plus ou moins lentement par l'apport de matériaux allochtones ou autochtones qui s'y déposent inexorablement (fig. 5).

Les matériaux allochtones sont soit grossiers, surtout au voisinage des embouchures d'affluents à cours rapide (ils se sédimentent en fonction du débit de ces affluents et la fréquence des apports est liée à celle des crues), soit plus fins, plus ou moins « classés » allant même jusqu'à constituer des vallées d'alluvions, souvent improprement appelées canyons (par exemple, ceux du Rhin dans le lac de Constance et du Rhône dans le Léman) ; ils servent de couloir d'avalanche à des matériaux plus grossiers (sables) qui parfois les encombrent lors de « crues » exceptionnelles.

S'ils sont autochtones, les sédiments sont inorganiques ou organiques et leur dépôt est souvent saisonnier.

Dans un lac, l'ensemble de ces dépôts provoque un comblement progressif, horizontalement hétérogène. Les remaniements et les tassements ajoutent à cette hétérogénéité spatiale des sédiments lacustres.

Les fluctuations saisonnières de la sédimentation provoquent souvent la formation de « varves », alternances de couches claires et foncées qui, comme au lac de Zurich, ont permis de dater les événements principaux des périodes récentes du lac. Ces varves, que l'on retrouve dans de nombreux lacs assez profonds et à mode autochtone de dépôt des sédiments, constituent des indicateurs paléolimnologiques. Les informations qu'elles apportent s'ajoutent à celles qui peuvent être tirées de l'étude chimique, physique et biologique des fonds lacustres et contribuent puissamment à reconstituer les paysages anciens de notre planète. Ce sont d'excellents enregistreurs des variations climatiques et des « greniers » à graines, pollens et autres restes d'organismes qui s'y fossilisent aisément en même temps que les squelettes, frustules, oogones et parties chitineuses ou encore silicifiées de végétaux et d'animaux aquatiques.

L'ordre de grandeur de la vitesse de sédimentation dans un lac est très variable, du millimètre à plus d'un mètre par an.

Principales biocénoses

Pour mieux comprendre les liens existant entre organismes lacustres, il faut en bien connaître les particularités écologiques liées elles-mêmes à leurs exigences physiologiques. Tout organisme, pour exister, doit trouver tout au long de sa vie des conditions propices à son développement et pouvoir se reproduire. Il doit également vivre en « bonne entente » avec ses voisins aux exigences similaires, dont il se nourrit partiellement ou encore auxquels il sert de nourriture.

L'eau est un filtre à radiations : les rayonnements de courtes longueurs d'onde en traversent aisément de grandes épaisseurs, tandis que les infrarouges sont arrêtés par quelques centimètres. Les organismes photosynthétiques, tributaires de l'apport en énergie radiante d'origine exosphérique, ont donc une distribution verticale liée à cette pénétration sélective des rayonnements dans l'eau. Le débit solide (en suspension) des eaux courantes et toutes les autres causes de variations de la turbidité des eaux naturelles gênent cette pénétration et influent donc sur la distribution à la fois horizontale et verticale des organismes.

L'étude des biocénoses lacustres s'apparente à celle des organes (et de leurs fonctions) d'un organisme pluricellulaire qui, pour le limnologue, serait le lac tout entier. Comme n'importe quel organe, les biocénoses, qu'elles soient planctoniques, benthiques, nectoniques, pleustoniques, peuvent être étudiées anatomiquement (taxinomie des éléments constitutifs) et physiologiquement (développement, vieillissement, transferts, etc.). Le temps joue, dans l'étude de ces phénomènes, un rôle d'une importance primordiale, car chaque espèce se développe, évolue à une vitesse différente, passe par divers stades écologiques (écophases), vit parfois simultanément avec d'autres dans le milieu (par exemple, nauplies et copépodites de copépodes, femelles et mâles de rotifères, alevins et adultes de poissons, etc.). Chaque stade écologique de chaque espèce a sa place dans sa biocénose et les individus qui composent celle-ci changent en vieillissant et parfois même de biocénose (cas des insectes). Le brochet (Esox lucius) a une écophase œuf benthique, une autre vésiculée périphytonique et anorexique, une écophase alevin jeune microphage et déjà nectonique, tandis que l'écophase adulte en fait un prédateur parfois redoutable et cette fois nettement nectonique (l'écophase adulte devient anorexique en période de reproduction).

Domaine pélagique

Comme dans la mer, le domaine pélagique est celui qui caractérise le mieux le milieu lacustre, même si, parfois, il ne joue pas le rôle essentiel dans sa physiologie.

Il comporte deux importantes catégories d'organismes : ceux qui peuvent se libérer de plusieurs contraintes du milieu, tels les poissons, et constituent le necton ; ceux qui, végétaux ou animaux, subissent plus ou moins totalement ces contraintes et constituent le plancton.

Dans ce domaine se trouvent également des organismes qui vivent toujours, ou de préférence, à la surface de l'eau, soit dessus, soit dessous ; ils forment une biocénose très particulière appelée pleuston, à laquelle viennent se joindre les micro-organismes formant un film à la surface de l'eau appelé neuston.

La qualité et la densité du plancton dépendent à la fois des facteurs abiotiques ci-dessus mentionnés (pénétration de la lumière, température, etc.) et de facteurs biotiques, nutritionnels ou concurrentiels. La variété des types de lac et la nécessité d'y définir des zones géographiques particulières ont fait parler de limnoplancton pour le vrai plancton pélagique lacustre, tandis que l'héléoplancton se développe dans les zones peu profondes ainsi que dans les microlacs que sont les mares et quelques étangs. L'haliplancton est sténotope et ne vit que dans les eaux salées continentales et le tychoplancton comprend les organismes accidentellement planctoniques. Tout un vocabulaire de spécialistes s'ajoute à ces quelques exemples destinés à montrer combien peuvent être variées les biocénoses planctoniques.

Les organismes du phytoplancton sont généralement des algues dont la biologie, quoique variable selon les espèces, permet des développements saisonniers. Leurs exigences différentes font qu'elles peuvent à la fois survivre ensemble durant une longue période (individus rares) et se développer considérablement selon les fluctuations du milieu. Si les facteurs abiotiques liés aux phénomènes périodiques d'ordre astronomique jouent un rôle important dans cette succession, dans bien d'autres cas, ils ne jouent qu'un rôle secondaire par rapport aux phénomènes apériodiques ou aux facteurs biotiques dépendant eux-mêmes et directement du développement des populations. Par exemple, dans les eaux riches en phosphore se développent des Scenedesmus (chlorophycées) ; dès que la teneur en phosphore a baissé par piégeage biologique, elles sont remplacées par des Dinobryon (chrysophycées) ; des cyanophycées comme Anabaena ou des chlorophycées comme Pediastrum sécrètent dans le milieu une substance organique à la fois stimulante pour leur propre croissance et inhibitrice de la reproduction de la plupart des autres espèces. Ainsi naît une « fleur d'eau », formée par le développement exagéré (bien que non anarchique) d'une algue au point de colorer le milieu et d'être extraite : dans certains petits lacs du Tchad, comme du Mexique, le développement en masses, en certaines périodes de l'année, d'une cyanophycée (Oscillatoria, groupe des Spirulina) permet à l'homme de l'exploiter comme source non négligeable de vitamines et de protéines. Dans le Sud-Est asiatique, ces spirulines sont récoltées comme nourriture complémentaire pour des animaux domestiques (canards et oies, notamment).

La densité du phytoplancton est très variable. Sa stratification, liée à la nécessité d'avoir à sa disposition une source d'énergie lumineuse suffisamment efficace, est une des curiosités les plus importantes de la limnologie ; on différencie une zone euphotique et une zone oligophotique où les organismes photosynthétiques peuvent prospérer ou au moins survivre, et une zone aphotique où la lumière utile ne pénètre pratiquement pas. Dans la zone euphotique se situe une profondeur pour laquelle le résultat de la photosynthèse est contrebalancé par celui de la respiration des mêmes organismes et des organismes animaux présents (profondeur de compensation). La zone supérieure, ou trophogène, représente la seule partie du lac où le « piégeage » effectif de l'énergie solaire amorce les processus de transfert de cette énergie qui se perd en mouvements, chaleur et métabolismes divers.

Le phytoplancton sert de nourriture à de nombreux éléments du zooplancton. Celui-ci, qui comprend aussi bien des rotifères et divers crustacés (branchiopodes, copépodes) que des larves d'insectes (Chaoborus) ou de mollusques (Dreissena), des méduses (Craspedacusta) ou des protozoaires, requiert une nourriture adéquate et en quantité suffisante à tous les stades de croissance et pour chaque écophase.

Le lien existant entre végétaux et animaux est extrêmement complexe, révélateur de la richesse de ces écosystèmes, car il varie constamment dans le temps. Les principaux facteurs de cette variation sont les courants, de dérive ou de seiches, les ondes internes, les variations de température parfois subséquentes, les variations de lumière et la répartition hétérogène de la nourriture.

Le recyclage permanent des matériaux nécessaires au développement des organismes planctoniques (bien que d'intensité variable) est une des caractéristiques essentielles des milieux aquatiques lacustres où tous les phénomènes vitaux (sécrétion, excrétion, respiration, alimentation) interfèrent : les déchets des animaux servent d'alimentation aux bactéries ; les produits secondaires de la photosynthèse des uns sont indispensables à d'autres (oxygène) ; les sécrétions de tous modèlent le milieu, stimulent les uns et inhibent le développement de beaucoup. Les phytophages planctoniques auront ainsi tendance à vivre dans les couches d'eau supérieures, mais leur phototropisme souvent négatif les oblige à ne monter en surface que la nuit ; des migrations nycthémérales se dessinent, ajoutant encore à la variabilité qualitative et quantitative du plancton en un lieu donné d'un lac.

Domaine benthique

Les organismes qui, par leur conformation, leurs besoins nutritionnels ou leur haptotropisme (de haptos, qui adhère), sont liés au fond, quelle que soit sa nature, constituent une communauté, le benthon (on dit parfois, improprement, benthos).

Comme pour le plancton, on a distingué plusieurs sortes de benthon suivant que les organismes préfèrent vivre sur ou dans le substrat (épibenthon, endobenthon). Les principaux représentants du benthon lacustre – à part quelques exceptions comme la mousse Thamnium alopecurum, qui vit par soixante mètres de profondeur dans le Léman – sont des animaux : vers oligochètes et turbellaires, mollusques, larves d'insectes diptères (chironomides). Ils contribuent avec les bactéries à donner au domaine benthique son utilité. Les sédiments de fond des lacs sont le plus souvent constitués de boues, de vases en cours de dépôt et dont une partie se fossilise. Sur ce fond vivent également des organismes ayant de nombreuses affinités avec la faune souterraine (par exemple, des isopodes comme Asellus cavaticus ou des amphipodes comme Niphargus). La répartition hétérogène des sédiments entraîne, bien sûr, une variation importante aussi bien qualitative que quantitative dans la répartition de tous ces organismes animaux (et bactériens).

Domaine littoral

Quand, remontant des fonds lacustres, on atteint la zone où les végétaux vasculaires font leur apparition, on découvre un domaine très différent, donnant à première vue, à l'œil exercé, une idée de richesse et de diversité.

Le domaine littoral, par son hétérogénéité, est en effet bien plus spectaculaire que les précédents. On y distingue pourtant vite un certain ordonnancement des organismes. Les plantes, fixées sur le fond, avec ou sans rhizomes, constituent une ceinture zonée de végétation.

Aux plus grandes profondeurs apparaissent les genres Charas quand l'eau est riche en sels de calcium, Isoetes quand elle est acide, Litorella, Nitella...

Par moindre profondeur se développent les nénuphars, potamots, cératophylles et myriophylles. Autour de ces plantes, comme sur tout autre substrat encombrant les rivages, vit une biocénose très particulière, le biotecton, constitué à la fois d'un feutrage organique, à dominance bactérienne, de matériaux floculés, d'algues (diatomées, surtout), protistes, vers (nématodes, notamment), microcrustacés... Réduite à sa partie fixée sur les tiges et feuilles végétales plus ou moins en décomposition, elle est souvent appelée périphyton.

Le rôle de ce biotecton est considérable, car, quantitativement, bien qu'il représente une biomasse relativement faible, sa productivité est élevée. Il contribue, par ailleurs, à bloquer les particules en voie de floculation et participe ainsi, indirectement mais activement, au comblement des lacs.

Entre la végétation, sur et sous les cailloux, dans le sable quand il y en a, vivent également des communautés animales importantes, dont les fluctuations dans le temps sont souvent influencées par les variations de niveaux et les vagues. La biocénose propre au sable est dénommée psammon.

Autres communautés lacustres

Le découpage d'un environnement est toujours artificiel. Quelles que soient l'hétérogénéité du milieu et la diversité des organismes qui composent les biocénoses, l'unité d'un lac est. Une communauté particulièrement importante pour l'homme, qui l'exploite parfois, concerne les trois domaines : c'est le necton, noté dans le domaine pélagique parce que là il démontre mieux ses possibilités de déplacements. Dans le domaine benthique, il est moins connu et, cependant, d'assez nombreux poissons y sont presque strictement inféodés : lottes, ombles chevaliers (Salvelinus), poissons plats de certains lacs tropicaux, etc. Dans le domaine littoral, à la diversité s'ajoute une sédentarité que les pêcheurs amateurs connaissent bien.

Il ne faut pas oublier que les surfaces d'eau libre sont des refuges ou des gîtes d'étapes pour les oiseaux d'eau migrateurs ; ceux-ci contribuent, par leurs excreta, à l'enrichissement chimique du milieu ; par leur prédation, parfois sélective, à certaines modifications au moins quantitatives des faunes, et par les possibilités de rétention sur leur corps (plumes, pattes) d'œufs de durée, de kystes, etc., à une dispersion continue dans le temps d'organismes plus ou moins eurytopes. De nombreuses algues, des rotifères et des crustacés voient ainsi leur répartition se modifier et il faut trouver là une raison, sinon la raison, de la panmixie de ces groupes d'organismes.

Endémisme des flores et faunes lacustres

Seuls quelques lacs sont très anciens. C'est pourquoi l'endémisme lacustre n'est pas très fréquent. Cependant, le cas des amphipodes du lac Baïkal, comme celui des isopodes du lac d'Ohrid, est à signaler. Dans le Tanganyika, des mollusques endémiques existent, et certaines éponges ne sont connues à l'heure actuelle que dans quelques lacs argentins. Des poissons également peuvent évoluer différemment dans des lacs voisins et être ainsi le point de départ d'une sorte d'endémisme « ponctuel », très intéressant du point de vue génétique des populations. C'est le cas des corégones de la région alpine.

Enfin, on trouve dans la zone tropicale des espèces qui ne s'étendent pas vers les zones tempérées ou froides, et réciproquement, et dont l'aire de distribution, si large soit-elle, est limitée à une portion de continent ; sans que ce soit des formes vraiment endémiques, elles caractérisent un certain nombre de milieux aquatiques géographiquement et climatiquement proches.

Évolution trophique et productivité

Le milieu lacustre évolue sous l'effet d'actions physiques et biologiques périodiques et apériodiques, à court et à long terme (cf. Étude hydrologique). La matière organique s'entasse au fond, où s'accumulent, par ailleurs, les produits minéraux exogènes (sédiments, poussières) ou endogènes (calcaires lacustres, silice par exemple). Dans les régions tempérées et subtropicales, le cycle des saisons fait réapparaître, chaque année, les mêmes phénomènes avec la même intensité, jusqu'au moment où des espèces influencées par les fluctuations climatiques laissent la place à d'autres moins « difficiles », plus prolifiques, qui accéléreront l'évolution de la masse, soit localement (baies en zone littorale, herbiers des hauts fonds), soit dans son ensemble.

Pour classer les lacs en fonction de leur capacité à produire plus ou moins vite de la matière organique, on a introduit la notion de trophie ; mais, depuis que les mécanismes de la production en milieu aquatique sont mieux connus, cette notion ne permet plus que de situer qualitativement les lacs les uns par rapport aux autres à un moment donné (dans le temps géologique), alors qu'il faudrait pouvoir mesurer leur vitesse propre d'évolution.

On parle ainsi d' oligotrophie quand un lac ne possède qu'une quantité insuffisante de matériaux de base destinés à fabriquer de la matière organique. Ce sont souvent des lacs « jeunes » ou situés dans des régions cristallines. Ils sont parfois profonds et, leur productivité étant faible, leurs caractéristiques physiques sont essentiellement une forte transparence, une teneur en oxygène relativement élevée, à toutes les profondeurs et en toutes saisons, et des sédiments pauvres en matière organique en voie de décomposition.

Dans certains lacs, la matière organique s'est accumulée lentement, mais sa nature est telle que le recyclage de ses produits de décomposition est lent. Ils sont donc oligotrophes, au sens strict du terme, mais leurs eaux sont brunes et acides, leur transparence assez faible et leur fond tapissé de détritus organiques en voie de lente transformation ; on les dit dystrophes. Enfin, quand les matériaux de base (azote, phosphore, carbonates, etc.) sont abondants, la productivité élevée des eaux entraîne une série de modifications profondes du milieu qui le rend eutrophe. Un lac eutrophe a généralement une faible transparence par suite de l'abondance de ses éléments planctoniques ; ses eaux sont suroxygénées en surface le jour et désoxygénées en profondeur, pendant au moins la saison chaude (période de stratification). Les sédiments du fond, riches en matière organique, sont le siège d'une activité bactérienne intense, tandis que leur faune y est réduite à quelques espèces adaptées (Chironomus).

Tous les termes de passage existent entre ces différents états « trophiques » et l'on parle parfois de mésotrophie, de myxotrophie, etc., pour distinguer ces états intermédiaires. L'évolution « trophique » d'un lac est généralement lente et inexorable à l'échelle du siècle, voire du millénaire. Les variations de climat jouent un rôle important sur la vitesse de cette évolution et même sur son sens. Si l'homme est un des agents principaux de l'introduction des substances qui, nutritives, sont « piégées » par les organismes producteurs de matière organique, il y a pollution chronique (chaque humain riverain d'un lac y apporte annuellement 5 kg d'azote et 1 kg de phosphore sous forme de déchets) et détérioration de l'équilibre initial de la masse d'eau. Tous les lacs sont appelés ainsi à évoluer et peu à peu à disparaître si les phénomènes géologiques (d'origine tectonique le plus souvent) et climatiques ne les rajeunissent pas.

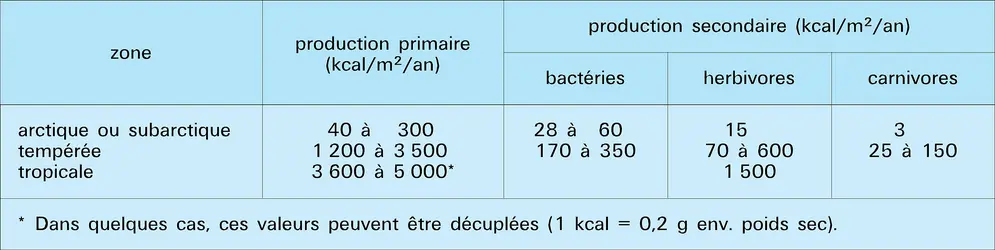

La dépendance étroite constatée entre facteurs bioclimatiques à longue et à courte période et facteurs de productivité dans les lacs donne un caractère assez aléatoire à toute tentative d'apprécier à court terme la capacité de production, voire d'exploitation d'un lac particulier. Il n'existe actuellement que trop peu d'exemples où, par voie directe, il a été possible de mesurer le flux d'énergie caractérisant, à chaque niveau trophique, sa productivité. Un immense champ d'investigation est ouvert en ce domaine et si l'homme veut utiliser rationnellement ses plans d'eau, il doit faire un énorme effort de recherches scientifiques et techniques pour y parvenir (tabl. 4). La tendance à utiliser les lacs comme fosses de décantation et de rejet des déchets de ses activités est vivement combattue. À une eutrophisation naturelle due au mode même de fonctionnement du système dynamique qu'ils représentent, l'homme a ajouté une eutrophisation qu'il ralentit actuellement. Ainsi, le lac d'Annecy, victime d'une surutilisation au xxe siècle, est redevenu un lac oligotrophe (ou presque) après construction d'un égout collecteur périphérique, qui conduit en aval de son bassin versant (et vers une station d'épuration) la quasi-totalité des déchets d'origine humaine produits sur ses rives.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard DUSSART : maître de recherche au C.N.R.S., Station biologique des Eyzies, université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AZTÈQUES

- Écrit par Rosario ACOSTA NIEVA , Alexandra BIAR et Mireille SIMONI

- 12 581 mots

- 22 médias

...des volcans » de l’époque préhispanique. De ces montagnes ruissellent de nombreux cours d’eau et rivières qui alimentaient, au rythme des saisons, cinq lacs de faible profondeur, établis à différentes altitudes : au nord, les lacs de Zumpango et de Xaltocan, au centre le grand lac de Texcoco et, au sud,... -

BAÏKAL LAC

- Écrit par Laure ARJAKOVSKY et Pierre CARRIÈRE

- 4 074 mots

- 2 médias

Le lac Baïkal, situé au sud de la région géographique de Sibérie orientale, est l'un des plus vastes lacs du monde : il se place au septième rang pour sa surface (31 500 km2), au deuxième pour le volume des eaux (23 000 km3), qui est égal à celui de la mer Baltique. Le lac, qui...

-

BALATON LAC

- Écrit par Gyorgy ENYEDI

- 353 mots

- 1 média

Avec 600 kilomètres carrés de superficie, le Balaton est le plus grand lac de l'Europe centrale. Ce lac hongrois s'allonge dans un fossé tectonique au pied de la dorsale de Transdanubie sur 77 kilomètres de longueur ; sa largeur maximale est de 14 kilomètres. La profondeur du lac est...

-

CANADA - Cadre naturel

- Écrit par Pierre DANSEREAU et Henri ROUGIER

- 5 724 mots

- 10 médias

Leslacs occupent 7,5 p. 100 du territoire fédéral, c'est-à-dire une fois et demie la superficie de la France. Les bassins-versants des grands fleuves sont également évocateurs d'une démesure incontestable : 3 583 265 kilomètres carrés pour celui des fleuves tributaires de l'Arctique. À l'eau, omniprésente,... - Afficher les 32 références

Voir aussi

- PLEUSTON

- NEUSTON

- PÉRIPHYTON

- PSAMMON

- DYSTROPHISATION, écologie

- HOLOMICTICITÉ, limnologie

- MÉROMICTICITÉ, limnologie

- PÉLAGIQUE VIE

- VARVES

- RIVIÈRES

- EAUX CONTINENTALES

- SEICHE, limnologie

- PISCICULTURE

- ENDORÉISME

- LÔNES

- NOUES

- MARE

- LAGUNE

- BEINE

- ÉTANGS

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- SELS MINÉRAUX

- BIOMES

- SALINITÉ

- PHYTOPLANCTON

- ZOOPLANCTON

- NECTON

- TEMPÉRATURE

- SÉDIMENTATION LACUSTRE

- COURANT, hydrologie

- BIOTECTON

- PRODUCTION, écologie

- AQUATIQUE VIE

- DULÇAQUICOLES MILIEUX

- BENTHIQUE VIE

- ZONES HUMIDES, écologie