LAOS

| Nom officiel | République démocratique populaire lao |

| Chef de l'État | Thongloun Sisoulith - depuis le 22 mars 2021 |

| Chef du gouvernement | Sonexay Siphandone - depuis le 30 décembre 2022 |

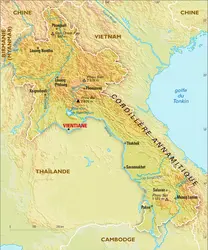

| Capitale | Vientiane |

| Langue officielle | Lao |

| Population |

7 664 993 habitants

(2023) |

| Superficie |

236 800 km²

|

Article modifié le

Reconstruction et développement

L'union nationale va rester un vœu pieux. En effet, le Front pousse rapidement son avantage et recourt, si nécessaire, à la contrainte pour asseoir son emprise sur le pays, principalement dans la vallée du Mékong. Après le report des élections générales qui devaient se dérouler en juillet, plus rien ne s'oppose à la prise du pouvoir par le Front. C'est chose faite vingt-deux ans après l'indépendance : le 2 décembre 1975, le Laos abolit sa monarchie – le 29 novembre, le roi Savang Vatthana (1907-1978) a été contraint d'abdiquer à Luang Prabang – et devient la République démocratique populaire lao (R.D.P.L.). Le prince Souphanouvong (1909-1995) est élu chef de l'État et Kaysone Phomvihane (1920-1992), chef du gouvernement révolutionnaire.

La victoire des comités révolutionnaires qui se sont formés dans les villes de la région de Vientiane au printemps de 1975 et du Front patriotique lao (Neo Lao Haksat) est, en réalité, celle du Parti communiste agissant sous le nom de Parti populaire révolutionnaire lao (P.P.R.L.). Elle est effective depuis le 23 août et l'installation de l'administration révolutionnaire dans la capitale. Le succès politico-militaire final des unités du Pathet Lao a été précipité par la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges (17 avril) puis celle de Saïgon (30 avril) par les communistes vietnamiens.

De 1975 à 1979 : collectivisation et exode

La réunification territoriale après des décennies de combats s'accompagne de la fermeture de la frontière thaïlandaise (novembre 1975-juillet 1976), l'arrêt en juin 1975 de l'aide américaine et une collectivisation brutale des terres et des biens visant à remodeler en profondeur la société en éliminant les legs du passé. Tout en héritant d'une situation humaine et économique difficile, les nouveaux dirigeants vont conduire des politiques qui ne font, dans un premier temps, qu'aggraver la situation.

Meurtri par une guerre civile nourrie par les rivalités des grandes puissances et leurs affidés de la sous-région (Thaïlande, Vietnam), le Laos sort du conflit avec un bilan humain effroyable. Les bombardements américains et les combats au sol qui ont opposé les troupes du Pathet Lao et leurs alliés vietnamiens aux partisans du gouvernement royal on forcé près de sept cent cinquante mille personnes à quitter leur lieu de résidence (soit un quart de la population de l'époque), ont causé la mort d'au moins deux cent mille personnes et fait deux fois plus de blessés. Les conséquences des affrontements se font durablement sentir. De multiples sources d'eau et de nombreux terrains s'avèrent inexploitables, pollués par les épandages d'agent « orange », de napalm et de millions d'engins non explosés, en particulier dans la plaine des Jarres et le long du réseau des pistes Hô Chi Minh, utilisé par l'armée vietnamienne pour approvisionner ses troupes au sud du 17e parallèle.

Alors que l'une des premières préoccupations du nouveau régime est d'inciter au retour dans leur région d'origine les personnes déplacées par les combats, les premières années sont marquées par une rigide rhétorique révolutionnaire, un contrôle policier de la société dans le cadre de la lutte contre les ennemis de l'intérieur et la mise à l'écart de tous les collaborateurs de l'ancien régime. Les uns sont envoyés en camps de rééducation (samana, de 10 000 à 15 000 personnes), les autres sont dans l'obligation d'assister à des séances répétées d'éducation politique au cours desquelles ils se doivent de faire publiquement leur autocritique (tamniko san). Quant à ceux qui ont été « pervertis » par l'esprit capitaliste (drogués, prostituées...), ils sont incarcérés. Cette politique de terreur a conduit, de 1974 à 1979, plus de 10 p. 100 de la population à trouver refuge en Thaïlande puis, principalement, en Australie, en France et aux États-Unis. Cette hémorragie démographique fut d'autant plus lourde de conséquences pour le pays qu'elle concerna, en premier lieu et pour l'essentiel, les classes moyennes et supérieures.

Au-delà des mots d'ordre et des déclarations d'autosatisfaction des dirigeants, la République est fragile. Elle se montre incapable de consolider sa cohésion sociale et ethnique et inapte à résoudre ses difficultés économiques. L'État connaît une sérieuse crise et échoue à imposer ses coopératives. La sécheresse de 1976 puis les inondations de 1977-1978 provoquent une disette qu'accentuent les contrôles instaurés sur le commerce des marchandises, les personnes et leurs déplacements hors des centres urbains. La fuite, dès le milieu de l'année 1976, de vingt mille Chinois et quinze mille Vietnamiens, en majorité des commerçants, aggrave encore la situation. Ces problèmes, les difficultés de ravitaillement de la capitale, la hausse des prix aggravent les tensions intérieures et la défiance de la population vis-à-vis des cadres issus des maquis, peu éduqués et majoritairement venus du nord du pays. Les gens de Xam Neua, où le Pathet Lao avait installé sa « capitale » pendant les années de guerre, monopolisent les pouvoirs et suscitent jalousie et mécontentement.

Les résistances s'accumulent. Kaysone Phomvihane échappe à plusieurs tentatives d'assassinat en 1976. Des mouvements de rébellion renaissent, en particulier dans la région de la plaine des Jarres. Les premiers à se révolter sont les Hmong. Ils cherchent appui auprès des hommes du général Vang Pao, le chef de guerre historique hmong ayant combattu au côté de la France puis des États-Unis pendant les guerres d'Indochine, mais qui ont dû trouver refuge en Thaïlande après la fin de la guerre.

Même si la lutte armée multiplie les escarmouches et se répand en 1977-1978, elle ne menace pas l'existence même du régime. Il est vrai que Hanoï ne ménage pas son soutien à Vientiane : pour contrer la guérilla, l'armée vietnamienne apporte un important soutien à son homologue laotienne, au sol comme dans les airs. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes de l'armée populaire vietnamienne stationnent au Laos, tandis que les deux États développent tous azimuts leurs relations. Le 18 juillet 1977, ils signent des accords frontaliers mais aussi de coopération culturelle, économique et politique. Un traité d'amitié et de coopération est même adopté pour vingt-cinq ans.

Soutenu par l'Union soviétique, le Laos adhère comme observateur au Conseil d'assistance économique mutuelle (C.A.E.M. ou Comecon) que la République socialiste du Vietnam rejoindra comme membre de plein droit en 1978. Il bénéficiera à ce titre, pendant dix ans, d'une aide estimée à plus de 450 millions de dollars. Mais les liens tissés avec les pays d'Europe centrale et orientale, les « relations spéciales » établies avec le Vietnam isolent rapidement le Laos de deux de ses grands voisins : la Chine et la Thaïlande. Bien que le Laos soit le seul des trois États communistes de l'ex-Indochine française à avoir maintenu des liens diplomatiques, si réduits soient-ils, avec les États-Unis, ses espoirs de neutralité se traduisent, compte tenu de l'éclatement du troisième conflit indochinois en décembre 1978, par un alignement presque sans faille sur la politique étrangère vietnamienne pendant une décennie.

De la construction du socialisme à l'économie socialiste de marché

À partir de l'intervention militaire vietnamienne contre les Khmers rouges (déc. 1978), la République démocratique populaire lao se retrouve non seulement prise dans l'étau de ses alliances idéologiques et politico-militaires mais, bien plus encore, l'otage des rivalités sino-vietnamiennes. À l'intérieur, des cadres du parti et du gouvernement sont arrêtés pour leurs sympathies avec la Chine (en 1978, le vice-ministre du Commerce), d'autres sont envoyés en rééducation à Hanoï pour avoir perpétré des « actes antivietnamiens » (en 1979, les ministres des Télécommunications et de l'Agriculture), voire exécutés (une centaine). Cette politique se traduit par un isolement diplomatique régional, mais aussi international aux Nations unies. Tant que perdure le conflit cambodgien, le Laos est enfermé dans ses solidarités avec les pays du C.A.E.M. et son alliance avec la République socialiste du Vietnam.

À l'heure où le Laos bâtit, sous l'égide de Hanoï, une triple alliance avec le Vietnam et la République populaire du Kampuchéa, installée avec l'aide des bo dois (soldats vietnamiens), il poursuit sa « marche vers le socialisme » sous la conduite du Front lao pour la reconstruction nationale qui a succédé, en janvier 1979, au Neo Lao Haksat mis en place en 1956. Mais, en juillet 1979, la R.D.P.L. modifie brutalement ses principes de politique économique. La collectivisation de l'agriculture est suspendue. En novembre puis en décembre, la politique s'infléchit encore. La septième résolution du plénum du comité central et le discours du secrétaire général du parti, Kaysone Phomvihane, le 26 décembre 1979, rompent avec les principes des premières années de la révolution. Après avoir dévalué la monnaie, des réformes visant à (ré)introduire certains mécanismes de marché dans l'économie sont annoncées. Il s'agit d'améliorer, au plus vite, les conditions de vie de la population en encourageant les investissements et la production privée, en réduisant les taxes et en libéralisant le commerce intérieur. Les premiers résultats ne se font pas attendre, la production de riz s'accroît comme celles de toutes les exportations sources de devises. De 1979 à 1983, on assiste à une croissance significative des surfaces cultivées (33 p. 100) et plus forte encore de la production (66 p. 100). Alors que l'autosuffisance est atteinte, la corruption s'étend, tout comme l'exploitation intensive pour ne pas dire excessive des ressources naturelles (à l'exemple du bois).

Peu à peu, la libéralisation économique s'est instaurée en droit et dans les faits. Pour autant, les congrès du P.P.R.L. qui se succèdent (IIIe congrès : avril 1982 ; IVe : novembre 1986 ; Ve : mars 1991) confirment tous le rôle central du parti unique et sa fonction de leader au sein du Front pour la reconstruction nationale. L'introduction des élections au suffrage universel pour les responsables des districts, municipalités et provinces (novembre 1988) puis des députés de l'Assemblée suprême du peuple (mars 1989) ne bouleverse pas plus cette hégémonie.

Libéralisation économique et intégration régionale

En libéralisant son économie et son commerce, le Laos reprend langue avec ses voisins. Alors que son commerce extérieur s'articule autour de ses relations privilégiées avec le C.A.E.M., le Laos se soucie toutefois de limiter ses déficits avec les États à monnaies convertibles, en plafonnant en 1984 les importations à hauteur des rentrées de devises provenant des exportations vers les pays à économie de marché. L'étain, le gypse, les produits forestiers, le café tirent les exportations. Néanmoins, dès le milieu des années 1980, les exportations d'électricité (barrage de la Nam Ngum) vers la Thaïlande sont devenues un formidable atout et incitent les dirigeants de Bangkok à redéfinir leurs relations avec le Laos. Le 24 septembre 1983, les deux pays adoptent un protocole sur les échanges d'informations en cas de crises et de tensions aux frontières. Les relations bilatérales n'en demeurent cependant pas sans anicroches (avril-octobre 1984). Les escarmouches les plus violentes peuvent même s'avérer particulièrement meurtrières ; sept cents personnes auraient ainsi été tuées de décembre 1987 à février 1988 pour le contrôle de 80 kilomètres carrés aux confins des provinces de Sayaboury (Laos) et Phitsanulok (Thaïlande) ; les soldats laotiens moins nombreux et moins bien armés que leurs adversaires se montrent cependant plus combatifs et efficaces.

Si le Laos et la Thaïlande peinent à établir le tracé de leurs 1 754 kilomètres de frontière commune, notamment aux abords du Mékong, Vientiane a su, dès 1992, trouver un règlement de ses litiges frontaliers avec la Chine populaire. N'étant plus menacée dans son essence, la République démocratique populaire lao peut donc voir sans crainte le retrait des troupes vietnamiennes de la sous-région, achevé en septembre 1989, et se montrer disposée à une redéfinition de ses relations avec la Thaïlande. La politique étrangère du gouvernement de Chatichai Choonhavan (1988-1991) va en être l'occasion. Le Premier ministre thaïlandais, en promouvant une « péninsule dorée » (Suvannaphumi), affirme vouloir pousser les échanges avec ses voisins plutôt que perpétuer une logique de confrontations armées. Le Laos est d'autant plus tenté de répondre à cette approche qu'il sait ne plus pouvoir compter sur l'aide de l'Union soviétique, qui vient de s'effondrer. Or, de 1975 à 1986 (année où l'U.R.S.S. a arrêté son aide directe, suivie par le Vietnam), la dépendance du Laos à l'endroit de l'aide internationale était l'une des plus élevées au monde.

Le rapprochement avec la Thaïlande, bien qu'il s'avère indispensable à la croissance économique du pays, n'est pas sans réveiller craintes et suspicions. L'expansion siamoise aux dépens des principautés laotiennes, du xviie au xixe siècle, ne fut stoppée que par la conquête française de l'Indochine et suscite encore, dans certains cercles thaïlandais, une volonté de reconquête des territoires « perdus » au profit de la France. En outre, à Vientiane, on s'inquiète tout autant de l'hégémonie culturelle et linguistique thaïe que de l'appétit des entrepreneurs thaïlandais, avides des ressources naturelles laotiennes alors que la très grande majorité des investissements étrangers placés dans l'économie locale provient déjà du puissant voisin de l'ouest. Mais, avec la fin de la guerre froide, ce sont toutes les relations inter-étatiques de la péninsule indochinoise que Bangkok entend redéfinir, ainsi que celles de la sous-région avec le reste de l'Asie et, en premier lieu, la Chine et l'Association des nations du Sud-Est asiatique (A.S.E.A.N.). Bangkok a ainsi encouragé la Birmanie, le Cambodge, le Laos et le Vietnam à rejoindre les organisations régionales. La Thaïlande bénéficie à cette fin du soutien de la Banque asiatique de développement et des agences des Nations unies qui promeuvent les coopérations transfrontalières pour améliorer les infrastructures de transport (Greater Mekong Subregion, Asia Highway Network), accroître les échanges économiques à l'intérieur des hautes terres attenantes du Laos (Quadrilatère d'or) et favoriser l'extension des interconnexions fluviales, Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (A.C.M.E.C.S.) ou bien encore la croissance du tourisme (Triangle d'émeraude). Dans cet espace, la coopération autour du Mékong est devenue un enjeu majeur.

La mise en service du pont de l'Amitié qui relie, depuis avril 1994, la ville de Nong Khai (Thaïlande) à la capitale laotienne puis l'installation, en 2005 à Vientiane, du secrétariat de la Commission du Mékong, restaurée en 1995, symbolisent la redéfinition de la place stratégique du Laos en Asie du Sud-Est. Il n'est plus un État-tampon entre les territoires communistes et l'Asie du Sud-Est « libre », rassemblée dans l'A.S.E.A.N. Il (re)devient un espace de circulation, un lien entre la Chine et le golfe du Siam, entre l'Asie méridionale et la mer de Chine, du Gange au Mékong. Cette intégration s'est néanmoins avérée coûteuse lors de la crise asiatique de 1997-1998, et préoccupante à l'heure de la crise sanitaire du SRAS ou de la grippe aviaire.

Une intégration régionale sans démocratisation

En signant le traité d'amitié et de coopération (T.A.C.) de l'A.S.E.A.N. en juillet 1992, puis en devenant un membre de plein droit de l'Association le 23 juillet 1997, le Laos s'est réinscrit dans son espace stratégique et géo-économique. La Thaïlande voit en lui un partenaire pour contrebalancer, au sein de l'A.S.E.A.N., un axe Jakarta-Hanoï, la Chine, un relais de son emprise grandissante sur la sous-région et le Vietnam, une garantie de sa sécurité. Cette démarche, qui repose d'abord sur une logique économique (le Laos a pour objectif de rejoindre l'A.F.T.A., A.S.E.A.N. Free Trade Area, en 2008) pour un pays dont 75 p. 100 de la population, en ce début de xxie siècle, vit avec moins de 2 dollars par jour, ne fait pas obstacle à un maintien des relations étroites avec Hanoï. Le Laos se montre même soucieux de cultiver ses relations étroites avec le Cambodge et le Vietnam. En octobre 1999, Vientiane organise un nouveau sommet des chefs de gouvernement des États « indochinois » où se sont rendus Phan Van Khai (Vietnam) et Hun Sen (Cambodge) ; une réunion renouvelée en 2002 et qui se tient maintenant tous les deux ans : le triangle Cambodge-Laos-Vietnam devient une réalité. Non seulement Vientiane n'a pas rompu ses relations privilégiées avec Hanoï, mais le parti a continué d'entretenir des relations politico-doctrinales étroites avec son homologue vietnamien, les deux formations politiques évoluant véritablement en synergie.

Les congrès du parti (VIe : mars 1996 ; VIIe : mars 2001 ; VIIIe : mars 2006 ; IXe : mars 2011) ou les élections législatives successives (décembre 1997, février 2002, avril 2006, avril 2011) n'ont entraîné ni bouleversements politiques majeurs ni inquiétudes chez le « grand frère » vietnamien. L'adoption de la première Constitution, édictée en août 1991, même si elle ne fait plus mention de la construction du socialisme et reconnaît le principe de la propriété privée, n'a pas ébranlé l'ordonnancement des institutions. Les changements à la tête de l'État depuis le décès, le 21 novembre 1992, du président Kaysone Phomvihane qui dirigeait depuis sa création en 1955 le Parti populaire révolutionnaire se sont déroulés sans heurts ni inflexions politiques significatives : Nouhak Phomsavan (1992-1998), le général Khamtay Siphandone (1998-2006), Choummaly Sayasone (depuis 2006). Il en est de même pour la direction du gouvernement où se sont succédé des cadres aguerris : Khamtay Siphandone (1991-1998), Sisavath Keobounphanh (1998-2001), Boungnang Vorachith (2001-2006), Bouasone Bouphavanh (2006-2010), Thongsing Thammavong (depuis 2010).

Tout en restant très dépendant de l'aide extérieure qui finance 85 p. 100 des dépenses budgétaires d'investissement et permet de moderniser ses principales infrastructures (construction du barrage hydroélectrique de Nam Theun II), le Laos se refuse à tout processus de démocratisation. Cette absence de transformation des institutions politiques a alimenté la renaissance de la rébellion hmong depuis l'an 2000, généré des attentats en 2003 jusque dans la capitale et suscité des vagues de critique régulières dans les pays occidentaux. Des campagnes amplifiées, tour à tour, par les interpellations et condamnations à des peines d'emprisonnement du parlementaire européen Olivier Dupuis (novembre 2001) ou encore de deux journalistes venus enquêter clandestinement au Laos sur la guérilla hmong (juin-juillet 2003). Des polémiques qui mettent à mal l'image d'un pays soucieux d'affirmer sa stabilité pour accueillir un nombre croissant de touristes et d'investisseurs appelés à moderniser une économie encore très largement agricole (40 p. 100 du P.I.B.), déjà malmenée par la croissance des trafics de stupéfiants sur son sol, et qui demeure celle d'un pays parmi les moins avancés.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Madeleine GITEAU : membre de l'École française d'Extrême-Orient

- Christian LECHERVY : enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Paul LÉVY : ancien directeur de l'École française d'Extrême-Orient, président honoraire de la Ve section de l'École pratique des hautes études (sciences religieuses), président fondateur de la Société des études euro-asiatiques, musée de l'Homme

- Christian TAILLARD : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...l'apparition des surfaces d'érosion et des reliefs résiduels. La couverture de grès donne des plates-formes structurales : plateaux du moyen et du bas Laos, monts des Cardamomes et chaînes de l'Éléphant au Cambodge, rebords ouest (Dong Praya) et sud (Dangrek) du Nord-Est thaïlandais, monts Madi de Bornéo.... -

BOUN OUM (1911-1980)

- Écrit par Philippe DEVILLERS

- 1 095 mots

Mêlé, comme chef de l'extrême droite, à la vie politique laotienne pendant près de quarante ans, le prince Boun Oum a été un des grands vaincus de la guerre d'Indochine.

Issu d'une des deux familles souveraines du Laos, Boun Oum, né le 11 décembre 1911, était le fils du Chao...

-

CALENDRIERS

- Écrit par Jean-Paul PARISOT

- 9 907 mots

- 4 médias

...avril. Tous les trois ou quatre ans, le mois d'asath est doublé et tous les cinq ou six ans au mois de chet un jour est ajouté, portant ce mois à 30 jours. Dans le calendrier laotien, les mois sont désignés par un numéro (de 1 à 12 ou 13). Laotiens et Cambodgiens baptisent les années dans un cycle de 60 ans... - Afficher les 20 références

Voir aussi

- COSTUME HISTOIRE DU

- PARTIS COMMUNISTES

- STŪPA

- HYDROÉLECTRICITÉ

- BOUDDHIQUE ART

- LIBRE-ÉCHANGE

- COLLECTIVISATION

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- ASIE DU SUD-EST

- MEO

- PAGODE

- THAT, architecture

- LAO ART

- HANG-LIN

- COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) ou CAEM (Conseil d'assistance économique mutuelle)

- KHMER

- GUERRE CIVILE

- SIAM

- SURIYA VONGSA (1637-1694) roi du Laos

- VIENTIANE ROYAUME DE (1703-1836)

- PATHET LAO

- KHA, Laos

- LAO, ethnie

- HO

- HMUNG

- ANNAMITIQUE CHAÎNE

- COMMUNICATION VOIES DE

- VILLAGE

- CHINE, géographie

- SAYASONE CHOUMMALY (1936- )

- BOUPHAVANH BOUASONE (1954- )

- CHINE, économie

- PARIS ACCORDS AMÉRICANO-VIETNAMIENS DE (1973)

- BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

- AIDE ÉCONOMIQUE

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

- KHMERS ROUGES

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- LAN XANG ou LAN CHANG ROYAUME DU

- SETTHATIRAT, roi du Lan Xang (1559-1571)

- TIAO ANOU, roi de Vientiane (1805-1828)

- OUN KHAM, roi de Luang Prabang (1869-1895)

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- ASIE DU SUD-EST, architecture

- ASIE DU SUD-EST, sculpture

- ASIE DU SUD-EST, peinture

- PAYS ENCLAVÉS

- RESSOURCES MINIÈRES

- PERSONNES DÉPLACÉES

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE