LAOS

| Nom officiel | République démocratique populaire lao |

| Chef de l'État | Thongloun Sisoulith - depuis le 22 mars 2021 |

| Chef du gouvernement | Sonexay Siphandone - depuis le 30 décembre 2022 |

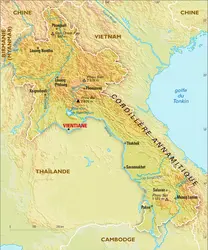

| Capitale | Vientiane |

| Langue officielle | Lao |

| Population |

7 664 993 habitants

(2023) |

| Superficie |

236 800 km²

|

Article modifié le

L'art du Laos

Architecture religieuse

L'art lao est essentiellement religieux. Des œuvres d'art ont été accumulées dans les monastères, les vat. On y a multiplié les constructions, toutes enrichies d'admirables décors architecturaux. On désigne habituellement le sanctuaire sous le nom très imprécis de « pagode ». C'est le plus souvent une salle rectangulaire ouverte à l'est par un porche et prolongée, parfois, à l'ouest, par un second porche. À l'intérieur, la salle peut être divisée en trois ou en cinq nefs par des rangs de colonnes : au fond s'élève l'autel bouddhique chargé d'innombrables statues du Buddha en maçonnerie, en bois, en bronze ; sur les murs se déroulent parfois des fresques, tandis que le sanctuaire reçoit un mobilier précieux. Dans le Tran-ninh et la région de Luang Prabang, le sanctuaire est couvert d'un immense toit en bâtière aux pentes incurvées ; à ses extrémités, l'arête du toit se relève en cornes faîtières. Ces toits, qui protègent l'édifice comme de larges ailes, découvrent, au-dessus des porches, de grands pignons ornés de frontons sculptés. Dans la région de Vientiane et la principauté de Champassak, les sanctuaires sont plus élevés ; il arrive que, sous le toit en bâtière, un toit inférieur en appentis à quatre pentes couvre un péristyle. Un des meilleurs exemples de ce type est sans doute le Vat Phra Keo de Vientiane, relevé de ses ruines.

Aux abords du sanctuaire s'élèvent des stūpa, les that. Sensiblement différents des stūpa indiens, les that lao présentent une grande variété de formes. Les that hémisphériques sont rares. La forme en cloche posée sur un soubassement rappelle les stūpa de Thaïlande et de Birmanie. La forme la plus typique du Laos comprend, au-dessus d'un soubassement mouluré, un bulbe galbé, appelé parfois « bulbe en carafe ». C'est cette forme qui a été reconstituée au sommet du That Luang de Vientiane.

Les cours des monastères abritent encore de nombreux édicules : salles de réunion, chapelles, bibliothèques. Imitant parfois la forme de tout petits sanctuaires, les chapelles sont le plus souvent de modestes constructions entièrement maçonnées, voûtées d'un berceau brisé ; d'un côté, sous un arc richement décoré, elles s'ouvrent par une porte aux vantaux ciselés. Destinées à abriter les manuscrits, les bibliothèques sont un peu plus vastes que les chapelles. Vientiane possède deux bibliothèques originales : à Vat In Peng, l'édifice, en forme de huche à pain, conserve une partie de son décor stuqué ; à Vat Sisakhet, les toits étagés de l'élégante bibliothèque révèlent une influence birmane.

Le décor et le mobilier

Sur les murs des sanctuaires et des that, les artistes lao ont modelé toute une parure en stuc parfois enrichie de plomb vitrifié : palmettes, rangs de pétales de lotus, animaux affrontés, personnages en prière. Du sanctuaire, actuellement détruit, de Yot Keo, à Vientiane, le décor stuqué a été partiellement préservé, en particulier deux orants aux lignes très belles. Presque tous les sanctuaires de quelque importance présentent, au-dessus de leurs baies en trapèze, un riche décor figurant, en bas relief, des architectures à étages décroissants surmontés d'une flèche, motifs d'une grande élégance qui couronnent harmonieusement les baies.

La blancheur des murs fait ressortir la décoration en bois sculpté et doré, enrichie de paillettes émaillées or, argent, carmin, turquoise. Des frontons décorent les pignons ; sous l'entrait, le fronton se prolonge par un pendentif ouvragé descendant entre deux arcs jumelés. Le décor végétal peut couvrir tout le triangle du fronton en une seule composition autour d'un personnage central ; mais, fréquemment, la surface est divisée en caissons. Orants et figures mythiques animent les volutes de feuillage. Les vantaux des portes comptent parmi les plus beaux de l'Asie du Sud-Est. Aux portes principales des grands monastères, les artistes ont sculpté, sur fond de rinceaux, les gardiens du sanctuaire, gracieuses figures au corps souple, richement parées, auréolées d'un nimbe flamboyant. Lorsque l'influence chinoise se fait sentir, les gardiens sont des guerriers barbus. Les bords du toit sont soutenus par des consoles en bois en forme de nāga ou d'oiseaux mythiques ; on tend aujourd'hui à leur donner plus d'importance ; ainsi, sur les consoles d'un édifice de Vat Xieng Thong à Luang Prabang, se déroulent des scènes du Rāmāyana.

L'intérieur des sanctuaires renferme, dans la pénombre, tout un mobilier en bois chatoyant de dorure et d'émail : chaires à prêcher, pupitres, porte-luminaire, autels-reposoirs, hang-lin, coffres à manuscrits. Les chaires sont de petits pavillons au toit effilé dont les angles redentés sont soutenus par des colonnettes dressées sur un socle élevé. Les reposoirs ont une forme assez analogue, mais leur couverture ne comporte pas de flèche, car son centre est percé d'un orifice pour laisser passer l'eau des ablutions coulant du hang-lin. Le hang-lin est une sorte de gouttière dont une extrémité, sculptée d'un oiseau, forme le réceptacle des eaux parfumées que les fidèles versent pour ondoyer les images saintes ; les eaux s'écoulent le long du canal orné d'écailles, corps d'un makara à la gueule ouverte d'où surgissent les têtes d'un nāga formant déversoirs.

Statuaire et peinture

Des influences khmères se sont exercées sur la statuaire lao à ses débuts. Le Pra Bang, image du Buddha palladium du royaume, vint du Cambodge au xive siècle. L'iconographie bouddhique de Thaïlande et de Birmanie a également marqué le Laos. Cependant la statuaire lao qui, à partir de cette iconographie, a multiplié les images de Buddha, présente une réelle originalité.

Le Buddha lao classique a un visage ovale aux arcades sourcilières fortement incurvées ; l'œil au regard méditatif est souvent incrusté de nacre ou d'argent ; le nez busqué prend, au xviiie siècle, une forme en bec d'aigle ; l'oreille au lobe étiré est extrêmement stylisée. L'uṣṇiṣa (protubérance au sommet de la tête), couvert de boucles comme le crâne, est surmonté d'une flamme ou d'une pointe. Le costume monastique couvre tout le corps ou découvre une épaule selon l'attitude du Bienheureux.

Dans ces représentations, les artistes n'ont pas cherché le naturalisme, mais la figuration des caractères fixés par les textes ; ils n'ont pas craint la stylisation à l'extrême de ce corps si lumineux que le buste et le vêtement inférieur transparaissent sous le manteau monastique. Une école de sculpture s'est attachée à modeler le corps du Buddha idéalisé, long et mince, d'une parfaite harmonie de lignes. Pourtant, sur quelques petites images, l'artiste, se dégageant des canons habituels, a réussi à exprimer une réelle émotion ; on citera seulement un groupe de collection royale représentant deux disciples pleurant sur le corps du Buddha quittant cette vie.

La peinture est sans doute l'art qui a le plus souffert. Il ne reste que peu de fragments anciens sur les façades peintes protégées seulement par des porches. En revanche, sur les murs de Vat Pa Ké à Luang Prabang, une fresque, composée en registres, enrichit le sanctuaire de ses tons doux relevés de quelques taches vives. Ailleurs, des peintures au pochoir sur fond rouge ou noir content des épisodes des existences antérieures ou de la dernière vie du Buddha. Continuant des traditions anciennes ou les renouvelant, des peintures ont été récemment exécutées selon cette technique sur les murs de Vat Xieng Thong à Luang Prabang. Elles témoignent du sens de la vie et du merveilleux de l'art lao, en même temps que de sa fidélité à ses traditions.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Madeleine GITEAU : membre de l'École française d'Extrême-Orient

- Christian LECHERVY : enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Paul LÉVY : ancien directeur de l'École française d'Extrême-Orient, président honoraire de la Ve section de l'École pratique des hautes études (sciences religieuses), président fondateur de la Société des études euro-asiatiques, musée de l'Homme

- Christian TAILLARD : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...l'apparition des surfaces d'érosion et des reliefs résiduels. La couverture de grès donne des plates-formes structurales : plateaux du moyen et du bas Laos, monts des Cardamomes et chaînes de l'Éléphant au Cambodge, rebords ouest (Dong Praya) et sud (Dangrek) du Nord-Est thaïlandais, monts Madi de Bornéo.... -

BOUN OUM (1911-1980)

- Écrit par Philippe DEVILLERS

- 1 095 mots

Mêlé, comme chef de l'extrême droite, à la vie politique laotienne pendant près de quarante ans, le prince Boun Oum a été un des grands vaincus de la guerre d'Indochine.

Issu d'une des deux familles souveraines du Laos, Boun Oum, né le 11 décembre 1911, était le fils du Chao...

-

CALENDRIERS

- Écrit par Jean-Paul PARISOT

- 9 907 mots

- 4 médias

...avril. Tous les trois ou quatre ans, le mois d'asath est doublé et tous les cinq ou six ans au mois de chet un jour est ajouté, portant ce mois à 30 jours. Dans le calendrier laotien, les mois sont désignés par un numéro (de 1 à 12 ou 13). Laotiens et Cambodgiens baptisent les années dans un cycle de 60 ans... - Afficher les 20 références

Voir aussi

- COSTUME HISTOIRE DU

- PARTIS COMMUNISTES

- STŪPA

- HYDROÉLECTRICITÉ

- BOUDDHIQUE ART

- LIBRE-ÉCHANGE

- COLLECTIVISATION

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- ASIE DU SUD-EST

- MEO

- PAGODE

- THAT, architecture

- LAO ART

- HANG-LIN

- COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) ou CAEM (Conseil d'assistance économique mutuelle)

- KHMER

- GUERRE CIVILE

- SIAM

- SURIYA VONGSA (1637-1694) roi du Laos

- VIENTIANE ROYAUME DE (1703-1836)

- PATHET LAO

- KHA, Laos

- LAO, ethnie

- HO

- HMUNG

- ANNAMITIQUE CHAÎNE

- COMMUNICATION VOIES DE

- VILLAGE

- CHINE, géographie

- SAYASONE CHOUMMALY (1936- )

- BOUPHAVANH BOUASONE (1954- )

- CHINE, économie

- PARIS ACCORDS AMÉRICANO-VIETNAMIENS DE (1973)

- BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

- AIDE ÉCONOMIQUE

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

- KHMERS ROUGES

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- LAN XANG ou LAN CHANG ROYAUME DU

- SETTHATIRAT, roi du Lan Xang (1559-1571)

- TIAO ANOU, roi de Vientiane (1805-1828)

- OUN KHAM, roi de Luang Prabang (1869-1895)

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- ASIE DU SUD-EST, architecture

- ASIE DU SUD-EST, sculpture

- ASIE DU SUD-EST, peinture

- PAYS ENCLAVÉS

- RESSOURCES MINIÈRES

- PERSONNES DÉPLACÉES

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE