LECTURE

Article modifié le

La révolution de l'imprimé

Un nouvel espace pour le livre

Il n'est pas question de disserter ici des raisons pour lesquelles, en Europe, l'imprimerie apparut dans les pays germaniques au milieu du xve siècle. Bornons-nous à constater que cette invention fut réalisée en un moment et dans une région où la demande en textes écrits connaissait un accroissement vertigineux. Il est de bon ton de souligner les progrès qu'elle permit de réaliser. Mais elle contribua largement aussi à désorganiser les procédés de mise en texte qui correspondaient aux formes de lecture traditionnelles. En effet, si l'on commença par essayer d'imiter au plus près les manuscrits qu'il s'agissait de reproduire, quitte à demander à un « rubricateur » de préparer un à un les exemplaires avant leur vente, les impératifs de la mécanisation et la recherche du plus bas prix de revient firent abandonner de telles pratiques à partir du moment où, dans les années 1480, les typographes n'eurent plus à craindre la concurrence des copistes. Les repères de couleur qui balisaient les textes de théologie et de droit disparurent alors et les lignes des romans se resserrèrent. Après quoi, surtout à partir des années 1520-1530, avec le caractère romain, l'intervention des imprimeurs humanistes fit triompher de nouvelles formes de mise en texte, plus simples et plus aérées, qui correspondent à de nouvelles formes de lecture.

L'évolution de la présentation des textes, tributaire qu'elle est des gestes et des habitudes des liseurs, ne se fait pourtant que très lentement, et les manières de lire ne ressemblent encore en rien à celles que nous pratiquons. La glose, avec ce qu'elle suppose d'analyse mot à mot d'un texte emprisonné dans son commentaire, survit longtemps encore dans les milieux juridiques. Les grandes œuvres théologiques, et notamment les éditions de l'Écriture et des Pères, présentent, surtout à l'époque de la Contre-Réforme, un aspect massif qui montre bien que ces ouvrages sont d'ordinaire consultés ponctuellement et non point lus cursivement. En revanche, les éditions des auteurs classiques adoptent des formes de présentation inspirées par les humanistes, où le texte occupe la quasi-totalité de la page, les annotations étant reléguées d'abord dans certaines marges avant de se trouver entassées au bas de celle-ci au xviie siècle. Surtout, à partir du moment où Alde Manuce lance ses petites éditions en caractère italique de format in-8o, de nouvelles formes de lecture plus cursives se développent assurément. Enfin, les typographes d'avant-garde s'efforcent de codifier l'orthographe, mais se trouvent entravés dans leur effort de simplification par le poids des traditions, toujours tenaces en ce domaine, et aussi parce qu'ils s'aperçoivent vite que les lettres adventices qu'ils voudraient éliminer facilitent la saisie du mot par l'œil, notamment la distinction des homonymes ou celle des fonctions.

La lente visualisation du discours écrit

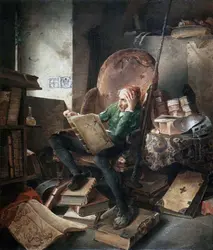

Cependant, ces typographes, qui veillèrent si soigneusement à la correction de leurs textes et qui furent pour la plupart d'admirables metteurs en page, continuèrent à présenter les œuvres sans paragraphes ni blancs. Comment donc pouvait-on lire au xvie siècle les œuvres de Rabelais ou les Essais de Montaigne sans qu'aucun blanc permette de respirer, au long de dix pages, ou parfois plus encore ? Cette présentation serrée étonne tout autant dans le cas de certains livres de piété conçus pour être lus par phrases ou par groupes de phrases, successivement destinés à orienter la méditation – par exemple, l'Imitation de Jésus-Christ. Plus surprenant encore, l'ensemble des contes et des romans, de Boccace à Marguerite de Navarre, de Belleforest à Honoré d'Urfé et Madeleine de Scudéry, se trouve mis en texte de la même façon, souvent dans une typographie comptant moins de mille signes à la page. L'Astrée d'Honoré d'Urfé et les œuvres de Mlle de Scudéry comportent, certes, des sortes de coupures favorisant des pauses, avec l'introduction dans le texte de lettres missives parfois précédées d'un titre ou encore de conversations, mais la mise en imprimé pratiquée en de tels ouvrages ne permet pas, par exemple, à la lecture d'un dialogue, entre les « dit-il » et les « reprit-il », de savoir quel est le personnage qui prononce une réplique ou une autre. Ainsi l'organisation des pages semble longtemps correspondre à une manière de lire tout à fait différente de la nôtre. Enfermée dans son texte qu'elle doit bien probablement suivre avec le doigt, la lectrice de romans passe par exemple de longues heures à en suivre le récit en pratiquant sans doute souvent la lecture murmurante.

On doit se demander pourquoi tant de textes furent ainsi présentés, à l'origine, et avec l'accord de l'auteur, sous une forme aussi contraignante. La réponse en est fort simple. Le texte imprimé fut longtemps conçu comme la représentation fidèle d'un discours oral, fictif ou non, en un monde où les rapports de l'oral et de l'écrit étaient très différents des nôtres. Pour les hommes de la Renaissance, les grands écrivains devaient être avant tout, comme dans l'Antiquité, des orateurs et des hommes d'action. Ainsi s'explique le rôle des salons durant la première moitié du xviie siècle : s'y forme un public littéraire révérant les valeurs aristocratiques et sensible aux influences féminines. Aussi les genres littéraires les plus caractéristiques de l'époque classique – la poésie, le théâtre et le sermon – correspondent-ils à des types de communication orale.

Tout semble cependant indiquer qu'un bouleversement des habitudes de lecture se produit au milieu du siècle classique. L'évolution de la mise en texte des grands romans, et en particulier de L'Astrée, montre en effet que les alinéas, encore rares à l'origine, et qui marquaient surtout les déplacements de personnages dans le temps et dans l'espace, se multiplient de réédition en réédition pour indiquer les frontières entre certains éléments de récit et en suggérer la logique. Il en va encore ainsi à la même époque pour les livres de dévotion ainsi que pour les traductions des auteurs latins – et aussi pour le Discours de la méthode, le premier texte philosophique en français à avoir été mis en paragraphes. Soit une petite révolution dont on ne doit pas mésestimer l'importance, car elle facilite la participation du lecteur en lui fournissant des possibilités de respiration et de reprise entre chaque bloc de texte.

Plus claire encore, l'évolution des illustrations vient confirmer cette évolution. Le siècle de la Renaissance avait été celui des allégories, ainsi qu'en témoigne la vogue des livres d' emblèmes. Les ouvrages de la Réformation catholique sont bien souvent précédés de frontispices allégoriques que nous avons bien du mal à déchiffrer mais que les contemporains comprenaient du premier coup d'œil. Voici cependant que, au temps de la révolution mécaniste, l'heure est aux mathématiques, notamment à la géométrie, mais aussi à la lecture des cartes et des plans. Réagissant contre les imageries complexes mises à la mode par Rubens, Poussin trace comme frontispices pour les premiers volumes de l'Imprimerie royale (1641-1644) quelques grandes figures d'aspect sculptural. Dernier prince de la Renaissance, Louis XIV donne, certes, des fêtes placées sous le signe de l'allégorie, et Bossuet prononce ses oraisons funèbres dans des cathédrales garnies d'emblèmes destinés à glorifier le disparu. Mais le récit vient remplacer l'image dans les Fables de la Fontaine et, désormais, les livres ne sont plus illustrés que de portraits destinés à faire mieux comprendre la psychologie des auteurs ou de leurs héros. Ainsi s'annoncent de nouvelles manières de lire.

Les étapes de l'alphabétisation

Une pluralité de lecteurs

Reste à savoir qui pouvait participer à la culture écrite durant l'époque moderne. L'examen des signatures dans les actes de mariage a fourni une première approche de l'alphabétisation selon les époques et les régions. On s'est, de même, efforcé de connaître la composition socioculturelle du public cultivé ainsi que ses lectures en analysant le contenu des bibliothèques mentionnées dans les inventaires après décès et on a constaté que ce public ne constitua longtemps qu'une mince frange de l'ensemble de la population européenne. Au total, la part de l'alphabétisation et de la culture écrite semble avoir nettement faibli en Espagne et en Italie à partir de la fin du xvie siècle. Et on a surtout pu déceler, du xviie au xixe siècle, une opposition entre une Europe du Nord souvent protestante et largement alphabétisée et une Europe du Sud moins lettrée – le partage se faisant en France le long d'une ligne Saint-Malo - Genève.

Aujourd'hui, cependant, ces méthodes font l'objet de nombreuses critiques. D'abord parce que le nombre des lecteurs potentiels est certainement plus important que celui des mariés capables de signer. En outre, la circulation des objets imprimés d'un groupe social à l'autre était plus fluide que les inventaires ne le suggèrent, et la littérature savante n'était pas plus le propre exclusif des élites que la littérature de la Bibliothèque bleue et des livres de colportage n'était celle des seuls paysans (R. Chartier). Le véritable problème dans ces conditions est de comprendre par quels mécanismes l'Europe moderne a pu s'alphabétiser. On doit se souvenir à cet égard qu'il n'a jamais servi à rien d'enseigner la lecture et l'écriture en des milieux refermés sur eux-mêmes. L'école, à elle seule, ne suffit pas à en diffuser la pratique : elle ne fait que dévoiler des façons de lire, et l'enfant se contente alors de réinvestir dans le domaine de l'écrit des pratiques culturelles plus générales qui sont celles de son milieu immédiat (J. Hébrard). De plus, en pays catholique, l'objectif premier était d'apprendre aux enfants à lire leurs prières en latin. Et, partout, l' apprentissage de l'écriture ne se faisait que longtemps après celui de la lecture. Aussi les garçons et les filles ne pouvaient-ils s'éveiller à la lecture que dans la mesure où ils s'y trouvaient incités par leur milieu familial ou socioprofessionnel. Leurs motivations étaient d'ordinaire d'origine religieuse. La lecture de la Bible chez les protestants ainsi que dans certaines familles jansénistes et l'importance des lectures collectives en milieu puritain en témoignent. Qu'on ne s'étonne donc pas si, en de telles époques, les pratiques de la lecture apparaissent très différenciées en dehors des milieux lettrés – où les garçons avaient poursuivi leurs études au collège et où les filles avaient appris au moins les rudiments au couvent ou chez leurs parents. Roger Chartier a pu citer des exemples de personnages capables seulement de déchiffrer les lettres romaines ou de filles qui avaient appris à lire au foyer familial, mais auxquelles on avait plus ou moins systématiquement négligé d'enseigner l'écriture – ne fût-ce que pour les empêcher d'adresser des billets à leurs amants (on en trouve l'illustration chez Molière, dans L'École des femmes). Soit une multitude de données qui permettent d'estimer que le nombre des personnes susceptibles de déchiffrer les inscriptions, voire les placards qui se multipliaient dans les villes, étaient plus important qu'on aurait eu tendance à l'imaginer d'après les signatures.

Le lecteur autodidacte

On peut soupçonner, dans ces conditions, l'importance du rôle joué par les intermédiaires culturels – notamment par les domestiques dans le Paris du xviiie siècle, ainsi que Daniel Roche l'a rappelé. Et aussi celle de l' autodidaxie. Voici, par exemple, dans la seconde partie du xvie siècle, le meunier Menochio, originaire du Frioul, dont Carlo Ginzburg a reconstitué l'itinéraire. Cette « forte tête » qui avait pu se procurer quelques volumes, retenant souvent un détail ou un mot, prenant les images dans leur signification la plus concrète, avait nourri cet ensemble de traditions non lettrées pour se constituer un système personnel qu'il défendit devant les inquisiteurs – ce qui lui valut d'être finalement brûlé. Voici un cas auquel on peut comparer, par exemple, celui d'Isabeau Vincent, jeune bergère cévenole devenue prophétesse à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Elle prêchait dans son sommeil et semblait bien connaître la Bible, les psaumes et le catéchisme de Drelincourt, mais en faisait un usage illégitime aux yeux de la hiérarchie, catholique aussi bien que protestante, et n'avait peut-être eu connaissance que par des lectures familiales de ces textes qu'elle avait manifestement eu des difficultés à assimiler et dont elle ne prenait que la lettre. Enfin, l'autodidaxie pouvait prendre encore de tout autres allures, comme l'atteste le cas de Chavatte, ouvrier lillois de l'époque de Louis XV. Ce grand amateur de canards (petits imprimés contenant le récit d'un événement du jour) en découpait les images et en copiait souvent les récits ou en reproduisait le style dans la chronique qu'il rédigeait.

Ces quelques indications montrent quelles difficultés rencontrent ceux qui veulent échapper au milieu culturel dans lequel ils sont immergés. On doit considérer avec une particulière attention l'histoire de Jamerey-Duval (1695-1755). Ce fils de charron, qui avait perdu son père, quitta à treize ans son village d'Arthonnay, près de Tonnerre, et sa mère, qui s'était remariée avec un « brassier » (ouvrier agricole) qui le terrorisait. Ayant mené jusque-là une vie purement végétative, pour reprendre son expression, il découvrit le monde au cours d'une errance qui lui permit de rencontrer et de questionner des personnages divers, il trouva ensuite une place de berger dans le village de Clézantaine au nord d'Épinal. Il fut alors mis en présence de Fables d'Ésope illustrées de tailles-douces. Éprouvant le désir de comprendre les histoires ainsi illustrées, il apprit à lire avec l'aide de ses compagnons. Il dévora dès lors les livrets qui lui tombaient sous la main, et d'abord les romans de chevalerie de la Bibliothèque bleue qui se trouvaient chez les habitants de son hameau et dont il racontait ensuite l'histoire à ses camarades. Tout fier de son récent savoir, il se mit à fréquenter le maître d'école et le marguillier, qui lui firent connaître La Légende dorée et le catéchisme ; mais il posa à ses nouveaux amis des questions à la fois si naïves et si embarrassantes qu'ils le renvoyèrent au curé qui poursuivit son instruction en mettant des livres à sa disposition – notamment une Bible qu'il n'ouvrit qu'avec crainte. Après quoi, il passa au service d'ermites, apprit à écrire à dix-huit ans et utilisa ses gages pour se constituer une petite bibliothèque et acheter des cartes, car la géographie le passionnait. Il rencontra alors le duc de Lorraine de passage dans la région ainsi que des membres de sa cour qui s'étonnèrent de voir les efforts déployés par ce demi-sauvage pour élargir ses connaissances et s'initier par exemple à la géométrie. Le baron de Pfützchner, gouverneur du fils du duc, le prit finalement sous sa protection et l'emmena au château ducal de Lunéville où il apprit le latin à l'âge de vingt-deux ans. Il fit ensuite sa philosophie à l'université de Pont-à-Mousson, devint sous-bibliothécaire, bibliothécaire puis professeur d'histoire et d'antiquités à l'académie de Lunéville ; il recevra en manière de consécration, en 1748, la direction du Cabinet impérial des médailles et monnaies de Vienne.

La chronique dans laquelle Jameray-Duval, devenu un savant reconnu, retrace son itinéraire intellectuel ne présente, certes, que l'interprétation a posteriori d'une ascension exceptionnelle et fait parfois penser par son ton aux Confessions de Rousseau. Elle n'en montre pas moins comment un petit paysan, jeté en dehors du sort commun, réussit à échapper à son milieu d'origine et put acquérir, par échelons successifs, une culture savante en s'attachant aux personnages susceptibles de lui faire franchir les étapes nécessaires. Mais cette intégration ne se réalisa pas sans sacrifices et sans peine, dans la mesure où elle exigeait, en même temps que la renonciation aux croyances paysannes traditionnelles, une forme de soumission à la culture dominante qui restera toujours comme extérieure à notre autodidacte. Plus que de la reconnaissance à l'égard de ceux qui l'ont aidé, sa chronique marque son hostilité envers ceux qui lui apparaissent s'être opposés à lui – les femmes et les courtisans. Et il dénonce systématiquement à la fois les superstitions et les injustices sociales. Mais il manifeste, bien entendu, une sorte de vénération à l'égard des livres qui lui ont permis de se forger une nouvelle personnalité. Attitude que l'on pourrait comparer à celle de bien des révolutionnaires qui suivirent un itinéraire analogue mais n'acceptèrent pas leur intégration finale.

De la lecture intensive à la lecture extensive

Tandis que l'alphabétisation se développait à travers l'Europe et que le nombre de textes imprimés mis à la disposition du public potentiel ne cessait d'augmenter, le rapport entre le lecteur et l'objet lu subissait une véritable mutation. Jusqu'à la moitié du xviie siècle, le liseur non lettré s'était trouvé confronté à des volumes relativement peu nombreux qu'on lisait souvent dans le cercle familial ou dont on entendait des passages à l'église ou au temple. En pays protestant, la Bible constituait l'élément essentiel de cette pratique de l'écrit et le livre était d'autant plus sacralisé qu'il avait été reconnu comme porteur de la Parole divine. La lecture de l'Écriture et le chant des psaumes dont le texte finissait par être plus ou moins mémorisé, notamment dans les milieux puritains, constituent donc un exemple caractéristique de lecture intensive. D'où une attitude qui se perpétuera jusqu'à nos jours chez les protestants et qui fit de la lecture un acte éminent et des bibliothèques collectives un instrument culturel indispensable à la communauté.

Du côté catholique, cependant, la crainte de la libre interprétation incita l'Église romaine, lors du concile de Trente, à prohiber, sauf autorisation exceptionnelle, la lecture de la Bible dans une traduction en langue vulgaire, la Parole divine devant être expliquée aux simples fidèles par le prêtre. En revanche, les livres de dévotion proliférèrent. Le livre devient donc, mais d'une autre façon, un intermédiaire obligé entre l'homme et Dieu. Et Michel de Certeau a montré comment cet objet porteur d'un message peut être utilisé, à l'instar des images, pour permettre à l'âme du fidèle de s'élever vers son créateur en un acte d'amour lors de l'oraison, quitte à en extraire quelques phrases et à en magnifier le sens.

Dans ces formes de lecture, le liseur reste homme de peu de livres. Il tend lui aussi à mémoriser les textes lus et relus en groupe ou isolément. Et la mise en texte des fameux livrets de la Bibliothèque bleue montre bien que ceux-ci étaient conçus, avec leur typographie dense et leurs caractères usés, pour être reconnus plutôt que lus. Dans ces conditions, « la lecture est révérence et respect pour le livre parce qu'il est rare et parce qu'il est chargé de sacralité même lorsqu'il est profane, parce qu'il enseigne l'essentiel ». Soit, là encore, une lecture intensive où l'on s'efforçait d'incorporer dans son être le plus intime ce qu'on lisait (R. Chartier).

Pourtant, de nouvelles manières de lire apparurent peu à peu. D'abord chez les élites où ce phénomène se manifesta clairement en France dès le milieu du xviie siècle, lorsque les textes se visualisèrent et que se dégagea un assez large public – celui des « honnêtes gens ». Cependant, ces façons de lire semblent ne s'être véritablement transmises aux masses que tardivement. C'est ainsi que ces nouvelles pratiques ne s'étendent de l'Allemagne à la Nouvelle Angleterre qu'entre 1750 et 1850. Un peu partout, la lecture cesse alors d'être essentiellement religieuse ; la mode passe aux romans, et d'abord aux romans épistolaires ; on lit désormais des textes nombreux, on passe avec légèreté d'une lecture à l'autre et on n'hésite plus à jeter un imprimé après l'avoir lu, alors qu'on conservait autrefois pieusement de génération en génération de tels documents. Ainsi s'annonce notre époque.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri-Jean MARTIN : professeur émérite à l'École nationale des chartes, directeur d'études à la IVe section de l'École pratique des hautes études

- Martine POULAIN : conservatrice générale des bibliothèques, directrice de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

Classification

Média

Autres références

-

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

- Écrit par Jonathan GRAINGER et Johannes ZIEGLER

- 1 848 mots

- 1 média

La lecture est une invention culturelle, l'une des plus grandes de la civilisation. Les systèmes d’écriture, comme l’alphabet latin, ont été inventés pour transcrire le langage oral. C’est ainsi que le langage oral est devenu immortel. Dans le cerveau du lecteur, les symboles sur la page deviennent...

-

ALEXIES

- Écrit par Marie-Pierre de PARTZ

- 1 658 mots

Les alexies correspondent aux troubles de la lecture qui apparaissent chez des lecteurs habiles à la suite d’une lésion cérébrale aiguë (par ex. accident vasculaire ou traumatisme crânien) ou neurodégénérative (certaines démences). Ces déficits, encore appelés « dyslexies acquises », sont à différencier...

-

BARTHES ROLAND (1915-1980)

- Écrit par Philippe DULAC

- 4 712 mots

- 1 média

...euphories/dysphories matérielles là où on attendrait une classique étude historique ou idéologique. Avec Sur Racine, où il expérimente sur l'auteur de Phèdre une lecture psychanalytique assez novatrice qui fera grincer des dents aux sorbonnards élevés dans la stricte méthode de Lanson – respect des vraisemblances... -

BIBLIOTHÈQUES

- Écrit par Henri-Jean MARTIN

- 8 934 mots

- 3 médias

...bibliothèques universitaires qui disposèrent de très faibles moyens et demeurèrent embryonnaires jusqu'à une période très récente. Longtemps, enfin, la lecture publique ne réussit pas à se développer en France. Certes, les gouvernements tentèrent à plusieurs reprises de créer un réseau de bibliothèques... -

BRAILLE

- Écrit par Françoise MAGNA

- 7 024 mots

- 3 médias

Lalecture du braille se pratique en faisant glisser la dernière phalange des index sur la ligne écrite. Pour permettre la continuité dans la lecture et pour une lecture plus rapide, il faut utiliser les index des deux mains : la première moitié d'une ligne est lue par la main gauche, la seconde par... - Afficher les 43 références

Voir aussi

- SOCIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- DÉVOTION

- LITTÉRATURE SOCIOLOGIE DE LA

- CONSONNE

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- RELIGION POPULAIRE

- LATINE LITTÉRATURE

- MILIEU SOCIAL

- CULTURE SOCIOLOGIE DE LA

- COLLECTIONNEURS

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- ENQUÊTES & SONDAGES

- BIBLIOTHÈQUE BLEUE

- VOLUMEN

- ENSEIGNEMENT PUBLIC

- AUTODIDAXIE

- ÉCOLE PRIMAIRE ou ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

- BIBLIOPHILES

- RELIGIONS SOCIOLOGIE DES

- JONGLEURS

- HISTOIRE SOCIALE

- ÉLITES

- LECTURE PRATIQUES DE

- POLITIQUE CULTURELLE

- MISE EN PAGE

- PONCTUATION